城郭のような伏見奉行所

伏見の町は、豊臣秀吉の伏見城築城に伴って造成された城下町に始まります。

江戸時代初期に伏見城が廃城になった後も、京・大坂を結ぶ交通の要衝として立地から、経済都市として繁栄します。

江戸幕府は、伏見の町と周辺の農村を支配する機関として、伏見奉行所を置きました。

そもそも山城国一国は、京都町奉行所の管轄でしたが、その中に伏見奉行所の行政区だけが独立して存在していました。

ここからも、伏見を江戸幕府がいかに重視していたかが分かります。

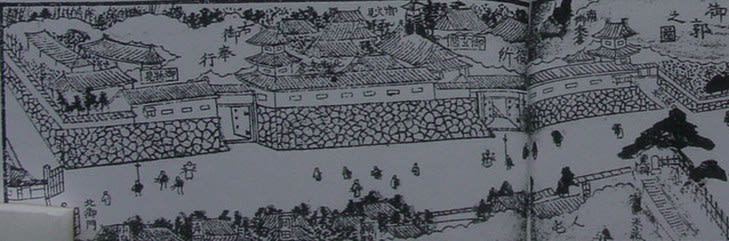

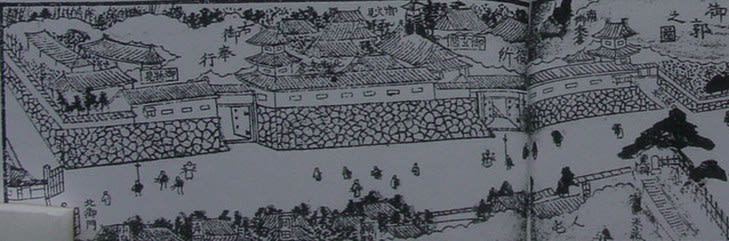

「泰平伏見御役鑑」に描かれた伏見奉行所の雄姿です。

石垣の上に多聞櫓が延び、南北に三層櫓を配した構えは、城郭そのものです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

至近距離で行われた砲撃戦

慶応4年(1868)1月3日、旧幕府軍は伏見街道を行く本隊と、鳥羽街道を行く別働隊に分かれて京へ進軍します。

伏見奉行所は、旧幕府軍本隊の本陣となりました。

対する薩長の新政府軍は、伏見奉行所のわずか200メートル北方の御香宮に布陣していました。

午後五時ごろ、鳥羽方面でとどろいた砲声を機に、伏見でも戦闘が開始されました。

至近距離で激しい銃砲撃が行われましたが、新政府軍の方が鉄砲・大砲ともに装備が勝っていて、旧幕府軍を圧倒します。

さらに新政府軍の布陣する御香宮は、旧幕府軍の拠る伏見奉行所より少し高台に立地しているので、その点でも有利でした。

一方、旧幕府軍は、せっかく大軍を持ちながら市街戦に持ち込んだため、かえってその動きを制約されてしまいました。

会津藩兵や新撰組は、白兵突撃を行いましたが、劣勢を覆すことは出来ませんでした。

御香宮の表門です。(伏見城大手門を移築したものと伝わります)

ここに立ってみると、伏見奉行所の方面が地形が下がっているのがよく分かります。

旧幕府軍指揮官の戦術眼の甘さが残念に思えてなりません。

この戦いで、会津藩の大砲奉行・林権助(大河ドラマ「八重の桜」では、風間杜夫さんが好演してました)は、全身に敵弾を受け、立つことが出来なくなっても、なおも座ったまま指揮を執り続けました。(後、大坂より江戸へ撤退する船中で死去)

新政府軍は、鉄砲で旧幕府軍の白兵突撃を撃退し、大砲で伏見奉行所に集中砲火を浴びせました。

夜半に伏見奉行所が炎上するに及んで、旧幕府軍は淀城に向けて撤退しました。

伏見奉行所の跡に建つ石碑です。

跡地の大半は、市営桃陵団地の敷地になっています。

平成20年(2008)秋、伏見合同宿舎建設に先立って、発掘調査が行われました。

伏見奉行所跡の南側3分の1ほどの面積を対象とした、大規模な発掘調査でした。

この写真は、その時に検出された伏見奉行所の遺構です。

真っ赤な焼土層が、鳥羽伏見の戦いのすさまじさを物語っています。

伏見の町は、豊臣秀吉の伏見城築城に伴って造成された城下町に始まります。

江戸時代初期に伏見城が廃城になった後も、京・大坂を結ぶ交通の要衝として立地から、経済都市として繁栄します。

江戸幕府は、伏見の町と周辺の農村を支配する機関として、伏見奉行所を置きました。

そもそも山城国一国は、京都町奉行所の管轄でしたが、その中に伏見奉行所の行政区だけが独立して存在していました。

ここからも、伏見を江戸幕府がいかに重視していたかが分かります。

「泰平伏見御役鑑」に描かれた伏見奉行所の雄姿です。

石垣の上に多聞櫓が延び、南北に三層櫓を配した構えは、城郭そのものです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

至近距離で行われた砲撃戦

慶応4年(1868)1月3日、旧幕府軍は伏見街道を行く本隊と、鳥羽街道を行く別働隊に分かれて京へ進軍します。

伏見奉行所は、旧幕府軍本隊の本陣となりました。

対する薩長の新政府軍は、伏見奉行所のわずか200メートル北方の御香宮に布陣していました。

午後五時ごろ、鳥羽方面でとどろいた砲声を機に、伏見でも戦闘が開始されました。

至近距離で激しい銃砲撃が行われましたが、新政府軍の方が鉄砲・大砲ともに装備が勝っていて、旧幕府軍を圧倒します。

さらに新政府軍の布陣する御香宮は、旧幕府軍の拠る伏見奉行所より少し高台に立地しているので、その点でも有利でした。

一方、旧幕府軍は、せっかく大軍を持ちながら市街戦に持ち込んだため、かえってその動きを制約されてしまいました。

会津藩兵や新撰組は、白兵突撃を行いましたが、劣勢を覆すことは出来ませんでした。

御香宮の表門です。(伏見城大手門を移築したものと伝わります)

ここに立ってみると、伏見奉行所の方面が地形が下がっているのがよく分かります。

旧幕府軍指揮官の戦術眼の甘さが残念に思えてなりません。

この戦いで、会津藩の大砲奉行・林権助(大河ドラマ「八重の桜」では、風間杜夫さんが好演してました)は、全身に敵弾を受け、立つことが出来なくなっても、なおも座ったまま指揮を執り続けました。(後、大坂より江戸へ撤退する船中で死去)

新政府軍は、鉄砲で旧幕府軍の白兵突撃を撃退し、大砲で伏見奉行所に集中砲火を浴びせました。

夜半に伏見奉行所が炎上するに及んで、旧幕府軍は淀城に向けて撤退しました。

伏見奉行所の跡に建つ石碑です。

跡地の大半は、市営桃陵団地の敷地になっています。

平成20年(2008)秋、伏見合同宿舎建設に先立って、発掘調査が行われました。

伏見奉行所跡の南側3分の1ほどの面積を対象とした、大規模な発掘調査でした。

この写真は、その時に検出された伏見奉行所の遺構です。

真っ赤な焼土層が、鳥羽伏見の戦いのすさまじさを物語っています。