<↑Fig.1 羅須地人協会を開いて独居した桜の家(『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房)より)>

<その4-1>

ところで大正15年といえば宮澤賢治が花巻農学校を辞した年だ。そして、次のように

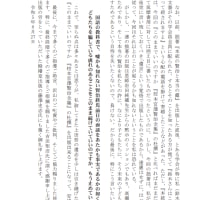

【Fig.2 大正15年4月1日付 岩手日報】

新しい農村の建設に努力する花巻農学校を辞した宮澤先生

花巻川口町宮澤政次郎氏長男賢治(二八)氏は今回県立花巻農学校の教諭を辞職し花巻川口町下根子に同士二十余名と新しき農村の建設に努力することになつたきのふ宮澤氏を訪ねると

現代の農村はたしかに経済的にも種々行きつまつてゐるやうに考へられます、そこで少し東京と仙台の大学あたりで自分の不足であつた『農村経済』について少し研究したいと思つてゐます。そして半年ぐらゐはこの花巻で耕作にも従事し生活即ち芸術の生がいを送りたいものです、そこで幻灯会の如きはまい週のやうに開さいするし、レコードコンサートも月一回位もよほしたいとおもつてゐます幸同志の方が二十名ばかりありますので自分がひたいにあせした努力でつくりあげた農作ぶつの物々交換をおこないしづかな生活をつづけて行く考えです

と語つてゐた、氏は盛中卒業後盛岡高等農林学校に入学し優等で卒業した人格者である

新聞報道されているが、早速4月からは下根子桜にて独居自炊生活を開始、北上川の川岸を開墾、音楽の練習、レコードコンサートも始めた。

そして、8月23日?に羅須地人協会を設立し、農学校卒業生等を集めて稲作、園芸、科学、農民芸術論の講義等をしていた。

さてこの当時、賢治は岩手日報の旱害関連報道を目にしてどう感じていたであろうか。前回報告した中に

旱害の最も惨禍を受けてゐる志和、赤石、不動、水分等には過去を通じて適切なる副業もなく本年冬季に入らばかん害のため、穀類は著しく減少し、これに代わるべき収穫なく又適当な副業もなきこことて、現在より一層生活上苦境におちいる者が多い模様で、識者間には早くもこれが善後策につき憂慮してゐる

とあったが、まさしく賢治はその識者の一人であったであろう。まして賢治にすれば、旱害被害が甚大だった紫波郡は近隣ゆえその情報も多く確かであったであろうから、以下のような新聞報道を見ずともその年の冬の紫波郡の多くの農家の惨状は火を見るより明らかであり、”本統の百姓”になろうとしていた賢治はさぞかし心を痛めていたであろう。

と思うのではあるが、識者でない私はさらに岩手日報の記事を漁ってみた。

大正15年、8月の新聞報道には例えば次のようなものがあった。

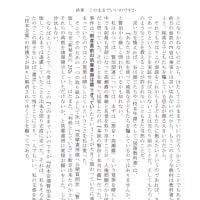

【Fig.3 大正15年8月22日付 岩手日報】

三十八年の凶作に似たことしの此の気温何時になつたら天気が回復するやら見込みが立たないと福井所長悲観する

お天気さまにすつかり見切りをつけられてしまつたがくる日もくる日もうすぼんやりした曇りの日ばかりだ。殊にけさは涼しく最低華氏六十度をしめした。丁度彼岸過ぎ九月末の気温と同じだがこの二三日の昼夜の平均温度は六十六度で例年より三度低い

(中略)

一体本県の本年の気温は稲作に最も必要な時期に雨少なく即ち七月十七日まで雨量少なく植つけに困難を感じ十七日の如きは九十度をしめし本年最高の温度であつたが翌十八日から雨がふり出し一ヶ月になるも未だに回復しない。例年の気温とすつかり反対で温度は八十八度を越したことがない。丁度明治三十八年の凶作の年と同様な気をんだ。それでも三十八年よりは幾分すぐれてゐるが同じく悲観すべきことだ。仝年は一反歩僅か三斗八升しか収穫を見なかつたが兎に角不作はまぬがれないだらう

ここで言う『三十八年の凶作』とは明治38年の凶作のことであろう。この当時の大凶作といえば以前触れたように

明治35年、38年、大正2年、昭和9年の作況指数はなんとそれぞれ39、34、66、44という凄まじいものであった

ということだから、『三十八年の凶作』とはこの大凶作の中でも最悪のものである。

降雨のほしいときには旱天が続き、高温が必要な時には雨降りで低温が続くという、稲作にとっては全く逆の気象条件であったのが大正15年であった訳だ。この時期紫波郡赤石村等の新聞報道は見かけられなかったが、旱魃による被害が甚大だったところへもってきて長期の冷湿によるダブルパンチで赤石村等は大凶作を免れなかったはずで、悲嘆に暮れている村人の様子が眼に浮かぶ。

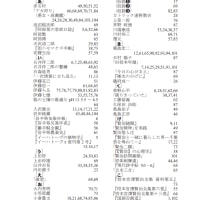

実際稔りの秋を迎えて収穫予想をしてみると

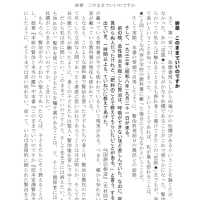

【Fig.4 大正15年9月26日付 岩手日報】

本県の稲作百五、六万石 十二年の最凶作に近い収穫高である

本県本年の稲作に就いては二十四日農事試験場から秋分作況の発表があつたが之に拠ると九月上旬の降雨少なく日照多かつたためとなほ中旬暴風の被害がなかつたが故に開花、受精、登熟共に良好の経過を取ってきたが畢竟土用入り後八月二十日頃までの低温禍ひして障害の完全な恢復がつかず作は例年に比して幾分の減収をまぬがれぬとの発表であつて前五ヶ年の実収

▲十年 一〇九四、三七一石

▲十一年 一〇六二、四八五石

▲十二年 一〇四二、〇〇八石

▲十三年 一〇六五、八六六石

▲一四年 一一四七、七七四石

に比べて本年の実収高は百五、六万石の予想であるから最豊年の昨年などには及びもつかず最凶年の大正十二年に近い収穫らしい

ということであり、新聞は大正12年に近いと報道しているが、もし105、6万石ならばここ6年間の内で最凶作となる。

一方、気になっている赤石村等の紫波郡下の旱魃被害の報道は相変わらず見つからないが

【Fig.5 大正15年10月27日付 岩手日報】

稗和両郡旱害反別可成り広範囲に亘る

(花巻)稗和両郡下本年度のかん害反別は可成り広範囲にわたる模様…

という稗貫郡と和賀郡に関する旱害被害に関する記事はあった。両郡でも旱害被害は広範囲に亘っていたということになる。

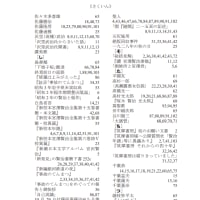

さて、10月4日付岩手日報の記事に

『本県第一回米収穫予想 約九十七万九千石 前年より約十七万石減収』

というものがあったが、11月9日付けの記事に第2回目のそれが次のように載っていた。

【Fig.5 大正15年11月9日付 岩手日報】

県米作第二回収穫予想高昨年より大減収

本県米作第二回収穫予想高に就いては十月末日現在にて各町村より報告を取纏めつつあるが右報告に依れば大体昨年の百十四万石に比し二割二分二十五万石の著しい減少となり実収高九十万石と見られている之は第一回予想通り本年は旱害ため出穂が遅れたに加えて強霜が例年より早く降り第一回予想九十六万石に比し更に約七分の減少を見たは稲熱病が予想外の蔓延を来たした為である殊に本年は最も大切な収穫期に於て雨量が多く未熟米も相当の数にのぼる実で、量の減少に加へて質に於ても夥しい影響を来し三四等米のみの生産で八九割を占めるものと見られてゐる

ということで、第1回のときより収穫予想高は減少している。そこへもってきて稲熱病の蔓延で品質も不良のため移出しようとしても三等米、四等米が8~9割を占めそうだという。慰めの言葉すら出ない。

そして、12月に入ると突然急激に紫波郡の旱害罹災義捐関連記事が増え、連日のように報道されていった。

【Fig.6 大正15年12月7日付 岩手日報】

村の子供達にやつて下さい紫波の旱害罹災地へ人情味豊かな贈物

(花巻)5日仙台市東三番丁中村産婆学校生徒佐久間ハツ(十九)さんから紫波郡赤石村長下河原菊治氏宛一封の手紙に添へて小包郵便が届いた文面によると

日照りのため村の子どもさんたちが大へんおこまりなさうですがこれは私が苦学してゐる内僅かの金で買つたものですどうぞ可愛想なお子さんたちにわけてやつて下さい

と細々と認めてあつた下河原氏は早速小包を開くと一貫五百目もある新しい食ぱんだつたので昼食持たぬ子供等に分配してやつた

尚栃木県から熱誠をこめた手紙をおくつて

かん害罹災者の子弟中十四五歳の男子があつたら及ばずながら世話して上げます

と書きおくつた人もあつたいづれも人情味豊かな物語りで下河原さんは只世間の同情に対し感謝してゐた

この記事から推測されることは、赤石村を含む紫波地方の旱魃の惨状は岩手だけでなく広く知れわたっていたことである。それがどういう経緯で知れ渡っていったのかについては現時点では不明だが。

あるいは、遠く東京の小学生からさえも次のような健気な寄付金が届いたという報道もあった。

【Fig.7 大正15年12月15日付 岩手日報】

赤石村民に同情集まる東京の小学生からやさしい寄付

(日詰)本年未曾有の旱害に遭遇した紫波郡赤石村地方の農民は日を経るに随ひ生活のどん底におちいつてゐるがその後各地方からぞくぞく同情あつまり世の情に罹災者はいづれも感涙してゐる数日前東京浅草区森下町済美小学校高等二年生高井政五郎(一四)君から河村赤石小学校長宛一通の書面が到達した文面に依ると

わたし達のお友だちが今年お米が取れぬのでこまってゐることをお母から聞きました、わたし達の学校で今度修学旅行をするのでしたがわたしは行けなかったので、お小使の内から僅か三円だけお送り致します、不幸な人々のため、少しでも為になつたらわたしの幸福です

と涙ぐましいほど真心をこめた手紙だった。十二日黒沢尻中学校職員一同から十四円の寄贈あつたし同校教諭富沢義?氏から手工を指導し、製品の販路はこちらで斡旋するから指導に行つてもよい日時を教えてくれいとこれ又書簡で問ひ合せて来た。

ということで、この報道から

紫波郡赤石村地方の農民は未曾有の旱害に遭遇し、日を経るに随ひ生活のどん底におちいつてゐる

ということが分かる。

本来ならばこの辺りで、ヒデリに賢治は涙を流すと思うという話をすればいいのだが、悲惨さがもっと伝わる報道があったのでその報告をしてからその話はしたいので続きは次回へ。

続きの

”赤石村の旱害罹災状況”へ移る。

”赤石村の旱害罹災状況”へ移る。

前の

”ヒデリによる農民の苦闘”に戻る。

”ヒデリによる農民の苦闘”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

<その4-1>

ところで大正15年といえば宮澤賢治が花巻農学校を辞した年だ。そして、次のように

【Fig.2 大正15年4月1日付 岩手日報】

新しい農村の建設に努力する花巻農学校を辞した宮澤先生

花巻川口町宮澤政次郎氏長男賢治(二八)氏は今回県立花巻農学校の教諭を辞職し花巻川口町下根子に同士二十余名と新しき農村の建設に努力することになつたきのふ宮澤氏を訪ねると

現代の農村はたしかに経済的にも種々行きつまつてゐるやうに考へられます、そこで少し東京と仙台の大学あたりで自分の不足であつた『農村経済』について少し研究したいと思つてゐます。そして半年ぐらゐはこの花巻で耕作にも従事し生活即ち芸術の生がいを送りたいものです、そこで幻灯会の如きはまい週のやうに開さいするし、レコードコンサートも月一回位もよほしたいとおもつてゐます幸同志の方が二十名ばかりありますので自分がひたいにあせした努力でつくりあげた農作ぶつの物々交換をおこないしづかな生活をつづけて行く考えです

と語つてゐた、氏は盛中卒業後盛岡高等農林学校に入学し優等で卒業した人格者である

新聞報道されているが、早速4月からは下根子桜にて独居自炊生活を開始、北上川の川岸を開墾、音楽の練習、レコードコンサートも始めた。

そして、8月23日?に羅須地人協会を設立し、農学校卒業生等を集めて稲作、園芸、科学、農民芸術論の講義等をしていた。

さてこの当時、賢治は岩手日報の旱害関連報道を目にしてどう感じていたであろうか。前回報告した中に

旱害の最も惨禍を受けてゐる志和、赤石、不動、水分等には過去を通じて適切なる副業もなく本年冬季に入らばかん害のため、穀類は著しく減少し、これに代わるべき収穫なく又適当な副業もなきこことて、現在より一層生活上苦境におちいる者が多い模様で、識者間には早くもこれが善後策につき憂慮してゐる

とあったが、まさしく賢治はその識者の一人であったであろう。まして賢治にすれば、旱害被害が甚大だった紫波郡は近隣ゆえその情報も多く確かであったであろうから、以下のような新聞報道を見ずともその年の冬の紫波郡の多くの農家の惨状は火を見るより明らかであり、”本統の百姓”になろうとしていた賢治はさぞかし心を痛めていたであろう。

と思うのではあるが、識者でない私はさらに岩手日報の記事を漁ってみた。

大正15年、8月の新聞報道には例えば次のようなものがあった。

【Fig.3 大正15年8月22日付 岩手日報】

三十八年の凶作に似たことしの此の気温何時になつたら天気が回復するやら見込みが立たないと福井所長悲観する

お天気さまにすつかり見切りをつけられてしまつたがくる日もくる日もうすぼんやりした曇りの日ばかりだ。殊にけさは涼しく最低華氏六十度をしめした。丁度彼岸過ぎ九月末の気温と同じだがこの二三日の昼夜の平均温度は六十六度で例年より三度低い

(中略)

一体本県の本年の気温は稲作に最も必要な時期に雨少なく即ち七月十七日まで雨量少なく植つけに困難を感じ十七日の如きは九十度をしめし本年最高の温度であつたが翌十八日から雨がふり出し一ヶ月になるも未だに回復しない。例年の気温とすつかり反対で温度は八十八度を越したことがない。丁度明治三十八年の凶作の年と同様な気をんだ。それでも三十八年よりは幾分すぐれてゐるが同じく悲観すべきことだ。仝年は一反歩僅か三斗八升しか収穫を見なかつたが兎に角不作はまぬがれないだらう

ここで言う『三十八年の凶作』とは明治38年の凶作のことであろう。この当時の大凶作といえば以前触れたように

明治35年、38年、大正2年、昭和9年の作況指数はなんとそれぞれ39、34、66、44という凄まじいものであった

ということだから、『三十八年の凶作』とはこの大凶作の中でも最悪のものである。

降雨のほしいときには旱天が続き、高温が必要な時には雨降りで低温が続くという、稲作にとっては全く逆の気象条件であったのが大正15年であった訳だ。この時期紫波郡赤石村等の新聞報道は見かけられなかったが、旱魃による被害が甚大だったところへもってきて長期の冷湿によるダブルパンチで赤石村等は大凶作を免れなかったはずで、悲嘆に暮れている村人の様子が眼に浮かぶ。

実際稔りの秋を迎えて収穫予想をしてみると

【Fig.4 大正15年9月26日付 岩手日報】

本県の稲作百五、六万石 十二年の最凶作に近い収穫高である

本県本年の稲作に就いては二十四日農事試験場から秋分作況の発表があつたが之に拠ると九月上旬の降雨少なく日照多かつたためとなほ中旬暴風の被害がなかつたが故に開花、受精、登熟共に良好の経過を取ってきたが畢竟土用入り後八月二十日頃までの低温禍ひして障害の完全な恢復がつかず作は例年に比して幾分の減収をまぬがれぬとの発表であつて前五ヶ年の実収

▲十年 一〇九四、三七一石

▲十一年 一〇六二、四八五石

▲十二年 一〇四二、〇〇八石

▲十三年 一〇六五、八六六石

▲一四年 一一四七、七七四石

に比べて本年の実収高は百五、六万石の予想であるから最豊年の昨年などには及びもつかず最凶年の大正十二年に近い収穫らしい

ということであり、新聞は大正12年に近いと報道しているが、もし105、6万石ならばここ6年間の内で最凶作となる。

一方、気になっている赤石村等の紫波郡下の旱魃被害の報道は相変わらず見つからないが

【Fig.5 大正15年10月27日付 岩手日報】

稗和両郡旱害反別可成り広範囲に亘る

(花巻)稗和両郡下本年度のかん害反別は可成り広範囲にわたる模様…

という稗貫郡と和賀郡に関する旱害被害に関する記事はあった。両郡でも旱害被害は広範囲に亘っていたということになる。

さて、10月4日付岩手日報の記事に

『本県第一回米収穫予想 約九十七万九千石 前年より約十七万石減収』

というものがあったが、11月9日付けの記事に第2回目のそれが次のように載っていた。

【Fig.5 大正15年11月9日付 岩手日報】

県米作第二回収穫予想高昨年より大減収

本県米作第二回収穫予想高に就いては十月末日現在にて各町村より報告を取纏めつつあるが右報告に依れば大体昨年の百十四万石に比し二割二分二十五万石の著しい減少となり実収高九十万石と見られている之は第一回予想通り本年は旱害ため出穂が遅れたに加えて強霜が例年より早く降り第一回予想九十六万石に比し更に約七分の減少を見たは稲熱病が予想外の蔓延を来たした為である殊に本年は最も大切な収穫期に於て雨量が多く未熟米も相当の数にのぼる実で、量の減少に加へて質に於ても夥しい影響を来し三四等米のみの生産で八九割を占めるものと見られてゐる

ということで、第1回のときより収穫予想高は減少している。そこへもってきて稲熱病の蔓延で品質も不良のため移出しようとしても三等米、四等米が8~9割を占めそうだという。慰めの言葉すら出ない。

そして、12月に入ると突然急激に紫波郡の旱害罹災義捐関連記事が増え、連日のように報道されていった。

【Fig.6 大正15年12月7日付 岩手日報】

村の子供達にやつて下さい紫波の旱害罹災地へ人情味豊かな贈物

(花巻)5日仙台市東三番丁中村産婆学校生徒佐久間ハツ(十九)さんから紫波郡赤石村長下河原菊治氏宛一封の手紙に添へて小包郵便が届いた文面によると

日照りのため村の子どもさんたちが大へんおこまりなさうですがこれは私が苦学してゐる内僅かの金で買つたものですどうぞ可愛想なお子さんたちにわけてやつて下さい

と細々と認めてあつた下河原氏は早速小包を開くと一貫五百目もある新しい食ぱんだつたので昼食持たぬ子供等に分配してやつた

尚栃木県から熱誠をこめた手紙をおくつて

かん害罹災者の子弟中十四五歳の男子があつたら及ばずながら世話して上げます

と書きおくつた人もあつたいづれも人情味豊かな物語りで下河原さんは只世間の同情に対し感謝してゐた

この記事から推測されることは、赤石村を含む紫波地方の旱魃の惨状は岩手だけでなく広く知れわたっていたことである。それがどういう経緯で知れ渡っていったのかについては現時点では不明だが。

あるいは、遠く東京の小学生からさえも次のような健気な寄付金が届いたという報道もあった。

【Fig.7 大正15年12月15日付 岩手日報】

赤石村民に同情集まる東京の小学生からやさしい寄付

(日詰)本年未曾有の旱害に遭遇した紫波郡赤石村地方の農民は日を経るに随ひ生活のどん底におちいつてゐるがその後各地方からぞくぞく同情あつまり世の情に罹災者はいづれも感涙してゐる数日前東京浅草区森下町済美小学校高等二年生高井政五郎(一四)君から河村赤石小学校長宛一通の書面が到達した文面に依ると

わたし達のお友だちが今年お米が取れぬのでこまってゐることをお母から聞きました、わたし達の学校で今度修学旅行をするのでしたがわたしは行けなかったので、お小使の内から僅か三円だけお送り致します、不幸な人々のため、少しでも為になつたらわたしの幸福です

と涙ぐましいほど真心をこめた手紙だった。十二日黒沢尻中学校職員一同から十四円の寄贈あつたし同校教諭富沢義?氏から手工を指導し、製品の販路はこちらで斡旋するから指導に行つてもよい日時を教えてくれいとこれ又書簡で問ひ合せて来た。

ということで、この報道から

紫波郡赤石村地方の農民は未曾有の旱害に遭遇し、日を経るに随ひ生活のどん底におちいつてゐる

ということが分かる。

本来ならばこの辺りで、ヒデリに賢治は涙を流すと思うという話をすればいいのだが、悲惨さがもっと伝わる報道があったのでその報告をしてからその話はしたいので続きは次回へ。

続きの

”赤石村の旱害罹災状況”へ移る。

”赤石村の旱害罹災状況”へ移る。前の

”ヒデリによる農民の苦闘”に戻る。

”ヒデリによる農民の苦闘”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます