令和元年11月23日(土)

静岡県議会厚生委員会正副委員長によるハンセン病療養所の訪問が行われ、メンバーの一人として参加しました。

この訪問は平成13年から恒例となっているもので、国の大きな政策の過ちの犠牲となった患者の皆様に対する県議会としての取組の一つです。

県内には、御殿場市に国立駿河療養所があり、また近くには患者を支えてきた神山復生病院があり、両施設を訪れ、4名の患者の方々との懇談や、亡くなられた患者への慰霊、駿河療養所副委員長らとの意見交換をさせていただきました。

(神山復生病院の初期施設は、記念館としてハンセン病患者への取組を伝えている)

(ハンセン病治療薬)

(駿河療養所内にある納骨堂)

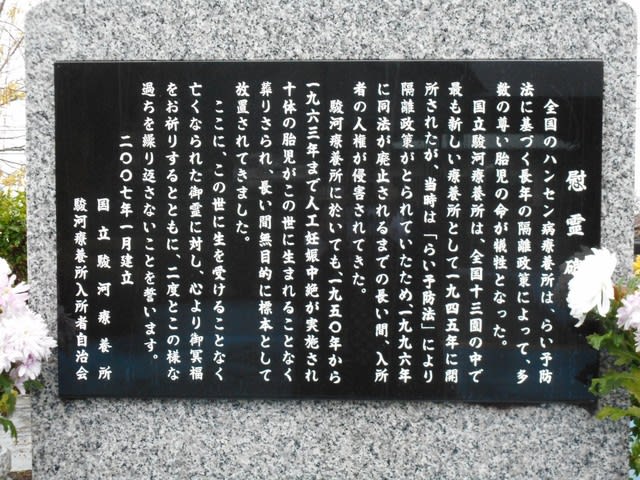

(ハンセン病隔離について記す)

ハンセン病は遺伝病ではなく、伝染力の弱い病原菌による慢性の感染症です。結核と同じ抗酸菌に一種で、明治5年にアルマウェル・ハンセンしにより発見されました。皮膚や末梢神経を侵し知覚麻痺を起こすことが特徴で、感染力は結核菌より弱く、結核同様に早期に診断、治療を行えば決して恐ろしい病気ではありません。

ハンセン病は、免疫力に弱い幼児が長期間接することがあれば発病の可能性はあるといいますが、成人ではその可能性が極めて少ないといわれています。

このようにハンセン病は、治る病気であり、感染しにくい病気であることから、私たちはこの病気について正しく理解する必要があります。

かつての医療態勢では困難だったものが、現在の医療環境では、療養所の副医院長や同行した県職員の医師にお聞きしたところ、スペシャリストの医師でなくとも、皮膚に異常が認められたときにはハンセン病も含めた検査態勢は確立していて、どの医師もその検査は行っており、診察時に見逃すことはないといっていました。当然陽性となった場合の治療方法も確立しており、近年、国内の発症事例はなく、海外の一部地域での報告があるとのことでした。

ここ数日間に、ハンセン病患者やその家族に対する補償について国の動向が新聞記事に記載されています。国の誤ったハンセン病の隔離政策は、明治40年にハンセン病政策の根幹をなす法律が制定され、昭和6年には「癩予防法」が制定され、全ての患者が隔離の対象となり、、昭和28年に「らい予防法」に改正されましたが、その後も終生隔離撲滅主義を通してきました。その後の人権の尊重と民主主義を掲げた憲法の下、平成8年に90年間続いた「らい予防法」が廃止されました。

裁判でも国の憲法違反が認められ、国はそれを認めたことで現在にいたっています。

面会した患者の皆さんは、県内出身者の方々で、70代後半から88歳までの男性3名、女性1名でした。油絵や短歌が趣味だという男性患者は、私たちの前ではこれまでの人生のことを振り返ることなく、良い趣味を持って元気でいられることに生きがいを感じ、前向きなお話をいただき、高齢化社会における生き方を学ぶ機会となりました。

また他の患者は、県内出身地である故郷の話をされ、現在、年数回里帰りができることになったことを喜んでいました。中には、物心ついた時から隔離され、親元や家族から引き離された方もいて、その心情は図りかねません。私たちへの接し方が、普段、高齢者施設を訪れた時と同じような話題に終始したことが、逆にこれまでのつらい人生を封じ込めているのではと心を痛めました。

療養所との懇談では、現在の国の動きに基づき、生涯の生活を支えていくための取組や課題などで意見交換し、私たちができることも話題となりました。療養所の納骨堂には400名ほどが収納されていたときもあるといい、現在は300名台に減っています。いくつかの家族、身内が引き取っていった事が理由ですが、まだ多くがここに安置されており、現実の厳しさを実感しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます