皆さん、有給休暇を使っていますか? かつてソ連では「有給休暇が年間45日では足りない、年間72日に延長しろ!」とデモが起ったりもしたそうです。またシベリア送りにされた場合などは「僻地手当」として有給休暇が倍になる制度もあったらしく、年間60日の有給休暇が年120日になる、なんてこともあったらしいのですが、マジでしょうか。今ではエッセイストとして有名な米原万里さんが、ロシア語通訳協会の偉い人だった頃の著書に書いてありました。

ただ、日数だけの問題ではありません。制度上は存在しても、利用できるかどうかが問題です。中には日雇い派遣社員を対象にした失業手当のように、日本全体でも数人しか受給できないような、実質的に紙の上でしか存在しない制度もあります。それに比べれば有給休暇はマシな方かも知れませんが、権利はあるのに利用できない、そんな人も多いですよね。

忙しいから、という人もいるでしょうか。私の職場は、毎月中旬は暇です。月末月初に比べれば、仕事量は半分以下ですから、余裕で休めます。休めますが……主任から嫌な顔されるんですよね、わざわざ業務に影響のない日を選りすぐって有給を申請しているのに、休まれることが腹立たしくて仕方ないみたいです。

ここで書いたのですが、数ヶ月前まで、私は有休を取らず、必死で働くフリをしていました。ただ有給が貯まってきて、このままでは繰り越し日数の上限に達してしまうわけです。それは嫌なので、毎月1回のペースで計画的に有給を消化し始めたのですが、これが不評なのですよ。繁忙期に休むならともかく、暇な時期を選んでいるのだからいいじゃねぇかと思うのですが、主任との関係が急速に悪化しています。でも(゜ε゜)キニシナイ!!

………

日本で「ムダを省く」とか「効率化」と言った場合、ほぼ間違いなく「社員を限界まで使い切る」「社員の余裕を0にする」ことを指しますよね。働く人を使い尽くすこと、余力を残させない状態を、ムダのない効率的な状態と、そう見なしているわけです。逆に言えば、「社員がゆとりを持って働く」状態は無駄が多い、非効率的になります。社員に一息つく暇を与えているなら、その時間をもっと有効に使わせなきゃダメじゃないか、と。

で、半年ほど前の私は、一日も休まず働くフリに努めていました。傍目から見れば、仕事に全力を注いでいる、ムダのない状態だったわけです。おかげで給料も上がりました(それでも年収300万円を超えません)。ところがこの数ヶ月、毎月のように有休を使っているわけです。すると周りが私を見る目が変わってきます。「余裕あるの?」「暇なの?」 実際のところは、有給前後には本気で働くことで余裕を作り出しているわけですが、会社人間からすればこの余裕が憎いらしい、余裕があるのに、その分を労働に充てないのは人件費の無駄遣いであり、カイゼンの対象だとでも思っているのでしょう。

でも本当に無駄なく効率的に働いたら、仕事が終わるのも早くなって、むしろ余暇が生まれるわけです。じゃぁ、何かイレギュラーな事態が発生するまでお茶でもすすりながら待機していようとか、今の内に有休でも使っておこうとか、そういうことになるはずです。しかるに、こうして社員を遊ばせておくことを最大のムダ、非効率と見なすのが日本式のような気がします。そして「効率」を掲げながら、実際にやることは正反対、社員にできるだけ余裕を持たせないように職場をカイゼンしていくわけです。日本の労働生産性が低いのは、「ムダ」や「効率」を取り違えているところにも一因がありそうですね。

私の勤めているところも、(一時景気が良く仕事が多かったせいもありますが)一人当たりの業務を増やして

人は増やさず余裕を徹底的に削った結果、

「イレギュラーや変化に対応できない職場」「新人が育たない、定着しない会社」が出来上がってしまいました。

いくつか事業所を失うにいたって、ようやく方針転換です。(これも事業所が減って人が余ったせいでもありますが)

以前の役員の一人もそうだったのですが、「背水の陣」とか「日々これ決戦」てなのが好きな人は多いですね。

実際は、強い軍隊ほどいざというときの余力を持っているのに。

でもその、痛い目にあった原因を正しく把握しようとしないのが日本流で、もっと削れるところがあったのではないかと、より余力を使い尽くそうとするのですな。ある意味では、未だに反省がない小泉・竹中構造改革論者みたいなものです。

そのての企業の役員連中はもう一度高校の生物の授業から学ばないといけないなと思いました。

しかしその主任さん、そんなに会社人間なのでしたらご自身の有休も溜まっているはずだと思いますが、主任さんは有休が消化できないくらい忙しいのでしょうか?

なぜご自分も休もうとお考えにならないのか不思議です。

それはさておき、「日本的労働の美徳」は『アリとキリギリス』といった寓話や『働かざるもの云々』といった言いまわし、『ワシが若かった頃は・・・』といった老害によって幼少の頃から刷り込まれている部分も大きいと思います。

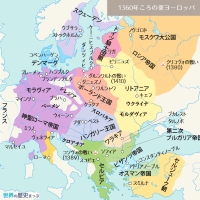

うまく働いて、しっかり休む、あるいはワークシェアリングのような考え方が日本に浸透するためには、一度外国に乗っ取られる位の事がないと難しいかもしれないですね。

権利なんて行使するとろくなことないんだから

管理職はそれを察知すればこそ、自己保身のためには余裕のない職場にせざるを得ません。

わが社では有休など申請しようものなら極悪人の称号を与えられるどころか、まさに自殺行為です。というより心に思い浮かべることすらする社員は(私意外には)皆無でしょう。

余裕を持って働く、少なくとも有休という法定の制度を有名無実にしなければ経営が行きづまるなら、経営者の責任は重大です。

”経済大国”は多くの犠牲、搾取により成り上がりました。

仕事を片付けたのなら休憩を取っても罰は当たりそうにないと思うのですが、休憩自体が罪なんですよねぇ。成果主義云々というなら、「仕事を終わらせた」という成果を上げた以上、そこから先に干渉するのはおかしいとも思うのですが、色々とダブルスタンダードの社会ですし。

>おさふねさん

ところが往々にして会社の役員というのは似非科学が大好き、メラビアンの法則を筆頭に、かの「水からの伝言」も研修で押しつけるところが少なくありませんし、「上司の資質は色で見分けろ」なんて占いまがいのトンデモが横行しているのがビジネス本の世界でもあります。会社役員に高校生レベルの科学知識を求めるのは無理???

>liliputさん

月末月初と、月の半ばで業務量が大きく増減する職場ですから、担当分野が多くても中旬に休みを入れるのは難しくないはずなんですけどね。それでも有休を取らない人は、何となく有休を使うことに後ろめたさを持っているのでしょう。だからこそ、有休を使う私にも冷たい視線を注ぐわけで……

>紅葉修さん

その点ではもう、希望は戦争ならぬ「希望は敗戦」ですよ。オランダとかスウェーデンとか、その辺の国に占領してもらって、労働/雇用のルールを押しつけてでももらわないと、とても社会が変わりそうに見えてこないですから。

>arvitosさん

権利を行使しようとすると睨まれる、下手をすれば「モンスター~」と呼ばれますからね。権利の行使が歓迎されない内は、義務化でもするほかないのでしょうか。

>JOHNNYさん

公務員叩きも、涼しい顔をして働いている(と信じられている)ところに依拠するものが大きいですしね。とにかく全身全霊を仕事に費やしていることが問われるわけで、部下がのんびり有休など使おうものなら、「部下を使いこなせていない」と中間管理職も責められるのかも知れませんね。ある時期までは、こうした労働形態も通用してきたわけですが、最近は限界が見えてきた、それが日本経済と欧米先進国との差にも繋がっている気がしないでもありません。

ともかく、非国民さんのおっしゃるような状況でしたら、まず仕事が来ない中旬は休んでいただければ、会社の光熱費の削減になりますね。そして、上旬で疲れた体を中旬で癒せば、フルパワーで下旬の仕事に取り組めますよね。それこそ無駄のないような会社経営のような気がしますが、間違っていますでしょうか。

まあ、社会的な価値観から言わせていただくと、「労働」こそが目的ですから、休むと労働の機会を逃してしまう「無駄」と捉えられるのでしょう。その結果が過労死やうつ病、そして社会から排除された人々(フリーター、ニート等)といった人々ですが。また、これらに分類されない人でも「仕事が苦痛」と感じている方もいらっしゃるでしょう。

それにしても、今現在、派遣切りや雇用の悪化が叫ばれていますが、無事採用されたり居残れたりしても、この状況では進んでも退いても地獄ですね。というか、今まであった労力が減るのだから、単純に考えても正社員や居残れた人々の「効率化」が進みそうで、不安になります。