家訓200ヵ条はいつ書かれたのかというと、江戸時代に入り、江戸の藩邸で口述筆記されたということだそうだ。本来、大名は領地と江戸の間を毎年往復していたのだが、高虎はいわゆる幕府の建設大臣のような立場にあって、現場方の要職として、江戸や日光の普請事業にかかわっている。多くの時間は江戸にいたのだと考えられる。60歳台に書かれたのではないかと思うが、一気に書かれたわけでなく、したがって、長短交じっているのだろう。

始めの50条くらいまでは、四角四面の話が多いが、その後、徐々に人間的な思い付きの愚痴のようなものも増えてくる。

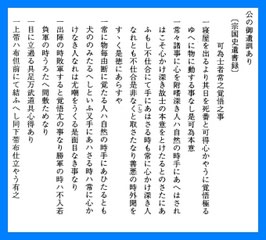

第41条 よき主人善き家老よき侍といふハ十に一つ二つ三つ悪敷ハよきなり悪きをゆるすとてひけ有人か一心の不叶か口をたたき人の中言或は手の悪敷ぬす人同前の事たらは以の外可成免しても不苦ハ立居の不調法物言こと葉のひくき事なと言ハ若しかるましきか此外ハ不可免

よい主人、よい家老、よい侍というのは、十に一つ、二つ、三つ悪いところがあってもよい。悪いのを許すと言っても高慢な人間が自分の心に合わないとして、かげ口をいったり、つげ口をいったり、手の悪い盗人同様のことをするものは、もってのほかである。許せるのは、立居振舞の不調法なもの、物を言う言葉の能力の低いことなど、このほかは許すべきではない。

高虎は面白い言い方をする。普通なら、「十に一つ二つは」だろうが、「十に一つ二つ三つは」悪いところが3/10もあったら、現代では「クビ!」だろうが・・。「陰口、告げ口」は世の習いとしても、手の悪い盗人のことまで書き残さなくてもいいとは思うが、どうも主君に恵まれないだけでなく、部下にも恵まれなかったのかも知れない。伊賀上野藩主に座ってからは転職もできなくなったわけだ。尾張と紀州に挟まれていたわけだ。

第42条 婬乱なる人ハ風上にも不可置事

婬乱な人は風上にもおいてはいけない

「風上にもおけない奴」とは現代でも使う表現だが、当然ながら風下にもおけないということだ。何か、風上と風下には、複雑な隠喩が隠されていそうだが、頭が悪いのでよくわからない。

第43条 親たる人に不孝行ハ人外也如何行末あしかるへし主親ハ深くうやまふべし

親に不孝行は人ではない。行く末はどんなにか悪いことか。主親は深く敬うべきだ。

親不孝は人にあらず、というのは当たり前の話ではあるが、戦国時代には多々見受けられる事象である。この200ヵ条は江戸時代になり、江戸の藩邸で作ったものであることから考え、「時代は変わった」ということを彼が認識していたということか。

第44条 大身小身侍によらす理非を改へし理に二つハ有へからす

大身であれ小身であれ、侍は理非を改めるべきだ。理に二つはない。

「武士に二言はない」というような表面的なことを言わないところがいい。「武士に二理はない」ということだ。しかし、二次方程式は解けない。

第45条 人間に生れ臆病なる者ハ有間敷也常に心かけなく無嗜なる人たるへし子細は詰腹を不切者ハなし然ハ臆病なる人ハかいもく無嗜ゆへ成へし用心ハ常に嗜深く先祖の恥をかなしみ命をおしまさる事是可為本意

人間として生れたら臆病者ではいけない。常に心がけがなく、たしなみのない人だということだ。細かくいえば詰め腹を切らない者はいない。臆病な人は、まったくたしなみがないからだ。用心は常にたしなみ深く、先祖の恥を悲しみ、命を惜しまないことが本意だ。

この条は41条と通じるところがある。細かく言えば、詰め腹を切らない人間はいない、というのは、多少の不始末があってもいいが臆病だけはだめだ、ということだろう。臆病とは、「弱気であって意識が低い」状態を指し、経営者には向かない。「弱気であっても意識が高い」のは、慎重という単語になり、「強気であって、意識が低い」のは、無謀といわれる。では、「強気で意識が高い」経営者は、何と呼ばれるかというと、「強運」と呼ばれる。

第46条 我しらさる諸芸ハ嫌ふ者多し我得たる芸能ハもてはやすなり無理なる沙汰也面々の数寄数寄たるへし

自分の知らない芸を嫌う者が多い。自分の得意な芸能はもてはやす。無理な話だ。それぞれの好きずきである。

まったく、そのとおりだが、「家訓」としては・・

第47条 慇懃にするハ徳意多し慮外する人ハ損多かるへし

慇懃な人は徳が多い。ぶしつけな人は損が多い。

「慇懃」ということばには、少しカゲを感じるのだが、それを勧めている。昔はいいことばだったのだろうか。

第48条 大名大身小身侍下々迄諸事に付早しわるし大事なく遅しわるし猶わるし心得へし

大名大身小身侍下々まで物事の決定が早くて悪いのは大事ではないが、決定が遅くて悪いのは、なおその上、悪いと、心得るべきだ。

マーフィーの法則にでてきそうだ。即決で失敗する方が、熟慮の末、失敗するよりましだ。

第49条 惣而人の落目を救ふ事尤なり

すべて、落ち目の人を救うことは、もっともなことだ。

これは、失脚寸前の人を救うことはもっともだ。あとで返ってくる。しかし失脚してしまった人を救えという意味ではなさそうだ。人が落ち目の時には助けてやれ、ということだろう。瀬戸際大関の八百長相撲(片八百長)のはしり。

第50条 我か贔屓成人言イ事する時善悪のひはんに及ふ時ひいきなる人を大にほめあい手を悪敷不可申あい手ひけをとりたると思ひ打はたす也ひいき成人を思ハハ両方難も不付様にて言あひてきつくひけ取たらハ不及是非事也

自分がひいきしている人が言い争いをする時、善悪の批判をする時、ひいきしている人をほめ、相手を悪くいうべからず。相手は負けたと思い、打ちはたすからである。ひいきしている人を思うなら、両方難をつけないように言い、結局負けるならば、これはしかたがない。

あくまでも、言い争いの時の話で、決闘の場の話ではない。しかし文中の「打はたす」というのはもしかしたら、ギラリということなのだろうか。その場で抜かずとも、言い争いから河原デスマッチになることは多かったはず。まさに口は災いの元である。

つづく