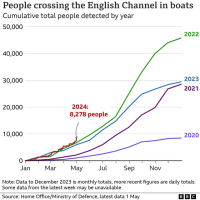

イギリス海峡をボートで渡る難民申請者

BBC

この数年、街中を散歩をしていると、出会う人々に高齢者がきわめて多く、学齢期の子どもたちは逆に朝夕の登下校時くらいに見かける程度に少なくなっているのに気づくようになった。幼児については、ほとんど出会うことがない。子どもたちが遊び騒ぐ声は、休日や夕方の公園などに行かない限り聞こえてこなくなった。学習塾は増えているので、放課後などに通っているのかもしれない。筆者は大学、小中学校などに比較的近い住宅街に住んでいるのだが、いつの間にか自分を含め、住民の半数以上は高齢者になっている。

それとともに、外国人の数が急速に増えていることにも驚かされている。近くの保育園に来ている子どもたちの半数くらいは外国人のように見える。園の名前も英語だ。保育士たちが英語で子供に話しかけている。親たちが働いている間、子どもたちを預かっているのだろう。保育士の中にも、外国人らしい人も見かける。

他方、近くのコンビニ、スーパー、書店などに目を転じると、外国人の店員が働いていたり、「セルフ・レジ」がいつの間にか導入されている。

実際、最近目にした「世論調査」*では「人手不足」を「感じる」との回答が69%に達し、外国人労働者の受け入れを拡大する政府方針に、「賛成」が62%、「反対」28%と、賛否が2分していた5年余り前の調査とは様変わりした。外国人がいないと、業務が遂行できなくなっている職場が増えたのだ。

結果として、移民政策についての明確な方向性も示されることなく、なし崩し的に開放策への移行が始まりつつある。

*「人手不足社会」をテーマとする「全国世論調査」(郵送)朝日新聞社、2024年5月4日

半世紀以上、労働の国際比較を研究領域とし、移民、外国人労働者をテーマの一つとしてきた筆者にとっては、こうした時代が来ることはかなりの程度、想定できることではあった。

閉鎖的になる先進国:イギリスの変化

他方、世界に目を転じると、これまで概観してきた移民の急増と対する受け入れ国側の閉鎖的政策への転換が目につく。アメリカについては、大統領選の争点ともなっている近年の変化(1-4)を記してきた。バイデン大統領は、移民政策では手際が悪く、共和党と変わりなくなってしまった。

今回は、ヨーロッパ、とりわけEU脱退後のイギリスの閉鎖政策への移行を取り上げてみたい。このイギリスの移民対応政策は、従来の送り出し国への送還策に対して、かなり異例な内容であり、注目を集めている。

イギリスとルワンダの距離

Source:BBC

イギリス海峡をボートなどで渡ろうとして、沈没などで事故死する人たちについては、しばしばメディアの記事となってきた。難民としての渡航者の数も増加してきた。2024年5月現在、累計2024人が難民としてイギリス海峡をボートで英国へと渡っている。政府としては、イギリスはもはやコントロール不能に近いほどの移民・難民を受け入れているとして、不法入国者をこれ以上、英国内に受け入れることは不可能に近いと述べている。

ボートでイギリス海峡を渡った人々

イギリス内務省統計

Souce:BBC

イギリス海峡をボートなどで渡ろうとして、沈没などで事故死する人たちについては、しばしばメディアの記事となってきた。難民としての渡航者の数も増加してきた。2024年5月現在、累計2024人が難民としてイギリス海峡をボートで英国へと渡っている。政府としては、イギリスはもはやコントロール不能に近いほどの移民・難民を受け入れているとして、不法入国者をこれ以上、英国内に受け入れることは不可能に近いと述べている。

議論を呼んでいる新たな難民政策は、ヨーロッパ、アフリカなどからイギリス海峡をボートなどで渡ってきた庇護申請者、難民をイギリスからおよそ6500km離れたアフリカ東部の内陸国ルワンダへ難民申請者として移送するという内容である。2022年4月、ボリス・ジョンソン政権の時に提示された。2022年1月以降、イギリスに不法入国を図った庇護申請者をルワンダへ移送するという計画である。4月には両国間で協定に署名がなされ「移送と経済的パートナーシップ」あるいは「ルワンダ・プラン」( ‘Migration and Economic Partnership’, or ‘Rwanda Plan’)と称される協定が締結された。移送された庇護申請者はイギリスではなく、ルワンダで申請を行うことになる。難民として認可されると、アフリカ東中央に位置する内陸部のルワンダに滞在することが認められる。

この新しい政策は提示された当時は実現することなく、現在のリシ・スナーク政権に受け継がれている。いまやスナク首相の主要政策の一つで、首相はこれが不法移民の抑止につながるとしてきた。

イギリス政府は、ルワンダを移送先に選んだ理由として、難民条約に加わっていて難民が迫害を受ける恐れがないと主張している。

さらに、イギリス政府は、これまで多数の犠牲者を出してきた英仏海峡を渡る危険な渡航をやめさせ、人身売買業者の活動を阻止するために必要な計画だとしている。しかしこれに対して、160以上の慈善団体や活動団体、宗教指導者、野党などから批判の声が出ている。

こうした中、英控訴院は2022年1月13日、ルワンダへ移送する計画の第1便の出発を許可したが、翌14日には、欧州人権裁判所(ECtHR)の[移送を差し止めるべきだ」とする判断を受け、出発は中止となった。それ以降、ルワンダ移送は実現はしていない。

===========

N.B.

ルワンダ共和国、通称ルワンダは、東アフリカにある内陸国。イギリス連邦。東アフリカ共同体、アフリカ連合加盟国である。ルワンダ虐殺(1994年)を経て、当時の反政府軍司令官であったポール・カガメが大統領。欧米の支援の下でルワンダへ奇跡的な復興と発展させたことが評価される一方、反体制派への弾圧や任期延長などが批判されている。 2020年代においては、アフリカ諸国の中でも治安は良い部類に入る。2009年にイギリス連邦に加盟。

===========

ルワンダはUNHCR=国連難民高等弁務官事務所と協力し、スーダンやソマリアなどの難民申請を希望する人たちを受け入れるなど実績があるなどとしている。

さらに、イギリス政府はルワンダ政府に対して、受け入れを支援するなどの名目で2億4000万ポンド、日本円でおよそ460億円を援助したとしている。

さらに、イギリス政府はルワンダ政府に対して、受け入れを支援するなどの名目で2億4000万ポンド、日本円でおよそ460億円を援助したとしている。

他方、イギリス人の多くは、難民にも申請先を選ぶ権利が基本的自由としてあるべきだとしている。イギリスを目指して、危険な旅を続けてきた人々は、ルワンダという思いがけない国へ強制送還され、先の見えない人生を送ることになる。

国連難民高等弁務官は「この法案は難民条約に違反し、助けを求める人々を保護してきたイギリスの長い伝統から逸脱するものだ」と批判し、計画の見直しを迫っている。

2024年1月18日、英下院は、不法入国者のルワンダ移送法案を可決した。最高裁判断を回避する内容になっている。しかし、このこのプランが実行に移され、機能するか、今の段階で帰趨は明らかではない。

移民・難民に対する基本的視点は、彼らが生まれる国土が安定的に保たれ、雇用などの機会が生み出されることが第一であり、そのためには政治的・経済的安定を長期に渡って維持できる基盤を形成することが最も望ましい方向ではないか。しかし、それにも関わらず生まれる海外への流出者に対しては、国際機関などの適切な介入を経て、特定の国へ集中しないよう極力努力する以外に道はない。

現状は残念ながら、ウクライナ、ガザ戦争に象徴されるように自国が破滅的な状態に陥ったり、専制的政治などで国内に政治・経済的あるいは社会的不安が蔓延し、貧困、窮乏、迫害などが常態化している国々も少なくない。

2023年時点で、生まれた国の外に移住している人の比率は、世界人口の3.6%に相当し、1960年の3.1%と比較して、それほど増加しているほどではない。しかし、移民・難民は特定の国々を目指すため、移住の目的地とされた国々では、先住者との間に摩擦、衝突が起きると、しばしば大きな政治問題ともなる。国境の開放は、摩擦の減少に寄与し、資源配分の上でも望ましいとしても、多数の先住者にとっては同意し難いものとなる。

移民がネイティブな先住者よりも新たなビジネス機会の開拓など、創造性、起業化などで優れているとの結果も提示されているが、有権者には十分伝わっていない。皮肉なことに、現在のイギリスの首相は植民地時代の英連邦国家の子孫でもある。

移民、難民には、さまざまな誤解、偏見がつきまとい、今日の政治のように混迷を深めるのだが、その実態を客観的に観察、理解することが中・長期的に最も望ましい解決であることを強調しておきたい。

*

桑原靖夫・花見忠『明日の隣人 外国人労働者』東洋経済新報社、1989年

同上『あなたの隣人 外国人労働者』東洋経済新報社、1993年

”How to detoxify migration politics” The Economist, December 23rd-january 5th 2024