残暑お見舞い申し上げます。

8月も残すところ10日ばかり。しかし、異常気象が常態となってしまった地球では、爽やかな秋はいつのことやら。

熱中症を避けるには、少しでも涼しい室内でスポーツ実況でも見て過ごすのが、有効な消夏法のようだ。

ワールドカップ女子の決勝戦を見ながら、このブログで再三、話題としてきた現代イギリスの国民画家L.S.ラウリー(1887-1976)に関わるお話をひとつ。

今日のイギリスでは大変よく知られた人気画家なのだが、お高いロンドンの画壇筋では、絵はそこそこ上手いが、日曜画家との陰口があるとか。しかし、そうした雑音も最近では画家の圧倒的な人気の前に急速に小さくなっている。今や押しも押されぬイギリス北西部を代表する画家だ。ラウリーが残した膨大な作品を見ていると、映像や音楽では伝えられない時代の空気が目の前に広がってくる。

ブログ筆者がこの画家に格別の思いを抱くのは、ラウリーが多くの批判にも屈することなく、20世紀初めのイギリス産業社会の表裏を淡々と描いてきたことにある。画題の多くはそれまでの画家がおよそ描こうと考えなかった対象であった。画家は1976年に亡くなっているが、その後今日までに整理された大小の膨大な作品を見ていると、現代イギリス社会の貴重な記録になっていることに気づく。写真や文章では知り得ない時代と社会の側面が目前に迫ってくる。美術作品の対象が大きく拡散し、「美」の概念が変化しつつある今、ラウリーの作品は多くの示唆を与えてくれる。これまでの概念では捉え難い「美」の世界だ。

大のサッカーファンだった画家

この画家は生涯を通して大のサッカー(イギリスではフットボールという)好きだった。イギリス人のサッカー好きは、終わったばかりの女子サッカー決勝戦の光景にもよく表れている。スポーツの素晴らしさは、結果が次の機会への向上心を生むことだ。スペインおめでとう! イギリスも、そしてなでしこジャパンも紙一重、健闘をたたえたい。

さて、画家ラウリーの母親は、父親は地元のティームのコーチだったにもかかわらず、あんな乱暴なゲームは大嫌い、考えるだけで頭痛がするという潔癖症の人物だった。

ラウリーが10歳くらいの時、いとこのビリーとベルティは、ラウリーを自分たちのティームのゴールキーパーに据えた。身体を張ってリスクに平然と立ち向かう性格も手伝ってか、ある重要な試合で相手は一点も取れず、ラウリーはヒーローになった。試合後、帰宅したラウリーは泥まみれ。それを見た母親は気付け薬が必要になったほどだったという。以後、ラウリーはいとこたちとは遊ばせてもらえなかった(Shelley Rhode, M is for Match, 2000)。

L.S. Lowry《サッカーを見る》

Shelley Rhode(2000), The Lowry Lexicon

ラウリーは自分の生まれ育った地域を愛した。長じて、地域の貸家業の家賃回収人の仕事をしながら画業を続けたラウリーは、北西イングランドの工場都市マンチェスター、サルフォード*近傍で人生のほとんどを過ごした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*サルフォード(Salford)は、イングランドのグレーター・マンチェスターにあるシティかつ大都市ディストリクトのシティ・オブ・サルフォードの中心エリア。サルフォードエリアの人口は、2001年時点で72,750人で、周辺エリアを含んだシティ・オブ・サルフォードの人口は約21万人。

2000年4月、ここに地域に大きな貢献をした画家L.S.ラウリーを記念して、美術、演劇などの総合文化施設 The Lawry (下掲) が開設された。

正面入り口

(Pier 8 Salford Quays SalfordM5 AZ)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

故郷へ戻った作品

L.S.Lowry, Going to the Match, oil on canvas, 71 x 91.5, The Lowry

L.S.ラウリー《試合を見に行く》

あるべきところに収まった作品

このブログでも取り上げたことのある画家の作品《試合を見に行く》Going to the Match は、1953年に描かれた作品だが、地元のバーンデンパーク・スタディアムでの試合をテーマに画家が描いた多くの作品の一枚である。

この作品、2000年に画家ラウリーを記念して建設された上掲の文化施設 The Lowryが、サルフォードに完成するまで、イギリスのフットボール協会 The National Footballers' Association(NFA)が所有し、随時公的な場で公開されてきたが、地元サルフォードが所有することはなかった。

しかし、財政難に陥った協会が2020年3月クリスティのオークションに出品し、市民の支援もあって記録破りの£7.8mで地元に落札された。そして、作品はThe Lowry のアート・センターの所有となった。サッカー好きなサルフォード市の市長は「これこそ真の勝利だ」と述べた。

今や単にサルフォードを代表する画家に止まらず、イギリス北部を象徴する偉大な画家となったラウリーについては、できうる限り紹介してみたい。日本の美術館で取り上げるところは出てこないだろうか。

Reference

Shelley Rhode, The Lowry Lexicon, The Lowry Centre Ltd, 2001

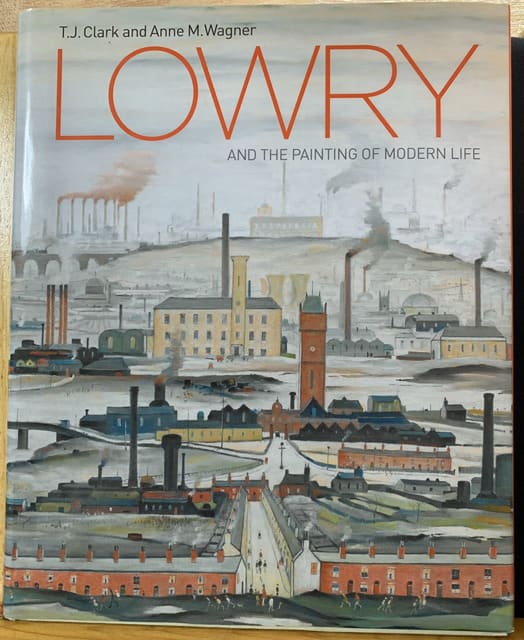

T.J.Clark and Anne M. Wagner, Lowry and the paintings of Modern Life, Tate Publishing, 2013

「現場へ!:パブでたずねた階級意識 オーウエルの道」『朝日新聞夕刊』連載 2023年8月21日以降