(質問への回答も兼ねており、美術トピックスからはしばし離れます)。

行きつけの書店で、Sven Veckert, The Empire of Cotton: A Global History, New York: Alfred A. Knopf, 2014の邦訳書*に出会った。このブログでも2014年の原著刊行当時、短く記したことがあったが、英文615ページの大部の書籍のため、翻訳書を今頃になって目にするとは思ってもいなかった。ブログ筆者は原著が刊行された2014年に読んだが、読了するまで10日近くを要した。それだけに、今回刊行を決断された出版社と翻訳者の努力に大きな拍手を送りたい。

*スヴェン・ベッカート(鬼澤忍・佐藤絵里訳)『綿の帝国:グローバル資本主義はいかに生まれたか』(紀伊国屋書店、2022年)、848ページ。

産業革命を生んだ綿工業

ブログ筆者は、これまでの人生で綿産業や金属産業の研究にかなりの時間を費やしたことがあった。このブログにも何度か、その断片を記録したことがある。さらに最近では綿工業に始まるイギリスの産業革命の源と展開について新たな解釈も生まれ、認識を新たにしてきた。改めて書き出すと多くの知見があり際限がなくなるのだが、その時間は筆者には残されていない。今回は『綿の帝国』に関係する限りで、ほんの一部をメモとして記しておきたい。

筆者が未だ学生の頃、人生のスタートに先ず選んだのは、アメリカでの大学院生活だった。日米経済の比較研究を志した筆者に、指導教授からせっかくアメリカに来たのだから、アメリカに焦点を定めたテーマを選んだ方が良いのではないかとの強いアドヴァイスを受けた。

ニューイングランドから南部へ

結局、資本主義のダイナミックな歴史に関心があった私が選んだテーマは、20世紀初め、アメリカ・ニューイングランド綿工業の南部移転に関わる労働力、資本などの要素移動に関わる実証研究だった。1920年代頃から顕著となった綿繊維業を初め、その他繊維、機械、靴下、アパレル、電気機械、化学など多くの産業がニューイングランドから南部へと地域移転をしていた。原因は両地域に生まれた大きなコスト格差にあった。これらの産業の地域移転(migration)はアメリカの産業史上でも、際立って大きな注目を集めた動きであった。なかでも綿産業の動きは、多大な注目を集め、大きな政治経済的課題となっていた。例えば、地域間の組合組織率の格差を埋めようとAFL-CIO(米国労働総同盟産別会議、1955年)は発展する南部の組織化拡大を図ったが、はかばかしい成果を上げられなかった。

他方、ニューイングランドでは組合組織化の進展と相まって賃金上昇が目覚ましかった。例えば、ロードアイランドでは、労働者の組合組織化の効果を反映し、男性織工の時給は1890年の時給13.5セントから、1920年には59.8セントに上昇した(Veckert Ch,13)。

労働組合側は経営者が労働組合組織化と高賃金を嫌って、企業がニューイングランドから組合がほとんど未組織で賃金率も低い南部へ移転(migrate)しているからだと主張していた。1920年代から縮小が顕著になったニューイングランド綿工業は、南部に位置する企業との競争に対抗できず、事業自体をやめてしまうような事態に追い込まれた。

これについては、別のパターンもあった。南部の企業家は生産能力増設のほとんどを自らの地域で実施し、拡大していた。ニューイングランドの事業者の中にも、自ら南部へ移転したものもあったが、これは市場の変化への防衛的な対応だった。多くの企業は、ニューイングランドの工場を運営しながら、同時に南部にも工場を開設していた。そして、市場の変動を見ながら、北部の工場を閉鎖するという方針をとっていた。

これらの変化の実態を正しく把握することは、現代資本主義の本質を理解するに不可欠だった。事態は刻々変化し、ニューイングランドと南部の双方の状況を掌握する必要があった。両者の関係は、立ち入るほどに複雑であり、立場によっても大きな差異があった。筆者も膨大なマイクロフィルムの史料に悪戦苦闘しながら、実地調査のために何度かニューイングランドのフォールリヴァー、ポータケット、ローウエルなどの町々と南部諸州の大工場がある「カンパニータウン」をグレイハウンドのバスで行き来した。

J.F.ケネディの政策提言

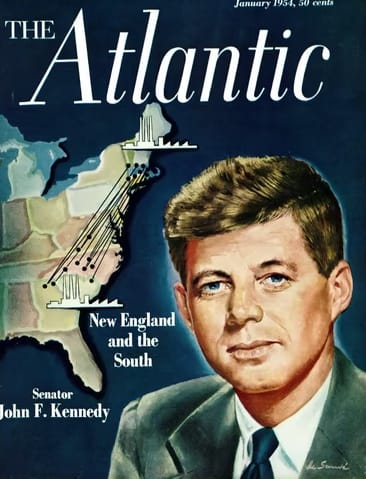

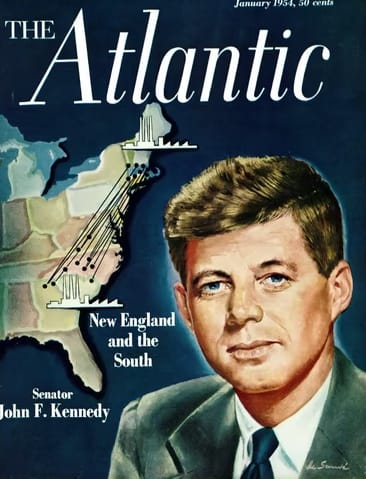

この調査の過程で少し後になって気づいたことだが、当時35歳で1953年マサチューセッツ州の上院議員に選出されたJ.F.ケネディ議員が、その翌年に The Atlantic誌のカヴァーストーリーに、連邦の政策で加速され、苦難に瀕している同州の製造業の基盤が、南部へ移ってしまったことの解明と対策を寄稿していた。

*スヴェン・ベッカート(鬼澤忍・佐藤絵里訳)『綿の帝国:グローバル資本主義はいかに生まれたか』(紀伊国屋書店、2022年)、848ページ。

産業革命を生んだ綿工業

ブログ筆者は、これまでの人生で綿産業や金属産業の研究にかなりの時間を費やしたことがあった。このブログにも何度か、その断片を記録したことがある。さらに最近では綿工業に始まるイギリスの産業革命の源と展開について新たな解釈も生まれ、認識を新たにしてきた。改めて書き出すと多くの知見があり際限がなくなるのだが、その時間は筆者には残されていない。今回は『綿の帝国』に関係する限りで、ほんの一部をメモとして記しておきたい。

筆者が未だ学生の頃、人生のスタートに先ず選んだのは、アメリカでの大学院生活だった。日米経済の比較研究を志した筆者に、指導教授からせっかくアメリカに来たのだから、アメリカに焦点を定めたテーマを選んだ方が良いのではないかとの強いアドヴァイスを受けた。

ニューイングランドから南部へ

結局、資本主義のダイナミックな歴史に関心があった私が選んだテーマは、20世紀初め、アメリカ・ニューイングランド綿工業の南部移転に関わる労働力、資本などの要素移動に関わる実証研究だった。1920年代頃から顕著となった綿繊維業を初め、その他繊維、機械、靴下、アパレル、電気機械、化学など多くの産業がニューイングランドから南部へと地域移転をしていた。原因は両地域に生まれた大きなコスト格差にあった。これらの産業の地域移転(migration)はアメリカの産業史上でも、際立って大きな注目を集めた動きであった。なかでも綿産業の動きは、多大な注目を集め、大きな政治経済的課題となっていた。例えば、地域間の組合組織率の格差を埋めようとAFL-CIO(米国労働総同盟産別会議、1955年)は発展する南部の組織化拡大を図ったが、はかばかしい成果を上げられなかった。

他方、ニューイングランドでは組合組織化の進展と相まって賃金上昇が目覚ましかった。例えば、ロードアイランドでは、労働者の組合組織化の効果を反映し、男性織工の時給は1890年の時給13.5セントから、1920年には59.8セントに上昇した(Veckert Ch,13)。

労働組合側は経営者が労働組合組織化と高賃金を嫌って、企業がニューイングランドから組合がほとんど未組織で賃金率も低い南部へ移転(migrate)しているからだと主張していた。1920年代から縮小が顕著になったニューイングランド綿工業は、南部に位置する企業との競争に対抗できず、事業自体をやめてしまうような事態に追い込まれた。

これについては、別のパターンもあった。南部の企業家は生産能力増設のほとんどを自らの地域で実施し、拡大していた。ニューイングランドの事業者の中にも、自ら南部へ移転したものもあったが、これは市場の変化への防衛的な対応だった。多くの企業は、ニューイングランドの工場を運営しながら、同時に南部にも工場を開設していた。そして、市場の変動を見ながら、北部の工場を閉鎖するという方針をとっていた。

これらの変化の実態を正しく把握することは、現代資本主義の本質を理解するに不可欠だった。事態は刻々変化し、ニューイングランドと南部の双方の状況を掌握する必要があった。両者の関係は、立ち入るほどに複雑であり、立場によっても大きな差異があった。筆者も膨大なマイクロフィルムの史料に悪戦苦闘しながら、実地調査のために何度かニューイングランドのフォールリヴァー、ポータケット、ローウエルなどの町々と南部諸州の大工場がある「カンパニータウン」をグレイハウンドのバスで行き来した。

J.F.ケネディの政策提言

この調査の過程で少し後になって気づいたことだが、当時35歳で1953年マサチューセッツ州の上院議員に選出されたJ.F.ケネディ議員が、その翌年に The Atlantic誌のカヴァーストーリーに、連邦の政策で加速され、苦難に瀕している同州の製造業の基盤が、南部へ移ってしまったことの解明と対策を寄稿していた。

J.F. Kennedy, "New England and the South " The Atlantic, January 1954 (cover)

草稿は実際には、ケネディの「分身」と言われた名文筆家のテオドア・ソレンセンが書いたと推定されるが、ケネディ自身も当然自分の意見を加えたものと思われる。論稿が強調したのは、ニューイングランドから南部への産業移転は、正常な競争と自然の有利さ以外の理由で発生したことが極めて多いということにあった。そして、公正な競争の必要と、北部(ニューイングランド)と南部の同盟を強調した。産業衰退という大きな打撃を受けたマサチューセッツ州選出の議員とはいえ、穏当な結論の提示といえるものだった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

ベッカート『綿の帝国』と「戦争資本主義」

他方、ベッカートの大著は、こうした問題を含みながら、木綿という単一の商品を中心に展開する農業、ビジネス、労働の歴史を世界的視野の下で見事に描き出している。単なる綿業の歴史とは異なり、綿(花、繊維、織物)という天然資源を基軸に、資本主義の発展を濃密に分析した作品である。とりわけ、「戦争資本主義」(war capitalism)というあまり聞き慣れない用語は、人類の発展以来の綿に関わる海賊行為、奴隷化、天然資源の窃盗、及び市場の物理的な押収による非西側諸国の暴力的搾取を主とする形の資本主義の展開を意味する。

「戦争資本主義」は産業革命の前提条件でもあった。海外市場を開拓し、奴隷その他の強制労働によって作られた不可欠な原材料を供給していた。それは新しい産業に資金を供給する資本を蓄積した。さらに産業革命につながった公共及び民間の制度が構築された基盤であった。

企業家たちがいかにして世界の重要な製造業を奴隷的労働を新しい機械と賃金労働を結合しながら帝国的な拡大で作り替えたか。新機械が登場する1780年代以前からアジアに発した綿業という古い産業を産業資本主義の下で発展させ、さらに「帝国」へと拡大し、世界を作り替えるまでにに至ったか。

産業資本主義がいかにして綿を原材料として始まった世界を帝国へと拡大し、さらにその帝国が世界にいかなる影響を及ぼしたか、「綿の帝国」は最初から奴隷とプランター、商人や政治家、農民や商人、労働者や工場所有者などの間のグローバルな争いの支柱のごとき存在だった。

これらの諸力が近代資本主義の世界を推進したか、現代の膨大な富と不平等を生み出すにいかなる働きをしてきたか。この膨大で緻密な作品は、読了にかなりの努力を要する上、読者の世界観を揺るがすほどの影響力を持った重厚な内容だ。北から南への展開は「グローバル・サウス」の次元へとつながる。歴史書というよりは、綿を基軸にいかに「戦争資本主義」という著者独自の概念の下に、現代世界が作り出されてきたかを見事に紡ぎ出した大作である。日本への言及も多く、時間をかけて読むに値する。ただし、「戦争資本主義」の概念は筆者にはあまり納得的ではない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Beckertの大著は、刊行後バンクロフト賞を始めとする数々の賞の受賞対象となり、ニューヨークタイムズ紙の2015年の最重要書10冊の1冊にも選ばれている。世の中に数多くの空虚な資本主義論が横溢する現在、綿とその製品を軸に資本主義の発展を描こうとした本書から学ぶことは多い。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

ベッカート『綿の帝国』と「戦争資本主義」

他方、ベッカートの大著は、こうした問題を含みながら、木綿という単一の商品を中心に展開する農業、ビジネス、労働の歴史を世界的視野の下で見事に描き出している。単なる綿業の歴史とは異なり、綿(花、繊維、織物)という天然資源を基軸に、資本主義の発展を濃密に分析した作品である。とりわけ、「戦争資本主義」(war capitalism)というあまり聞き慣れない用語は、人類の発展以来の綿に関わる海賊行為、奴隷化、天然資源の窃盗、及び市場の物理的な押収による非西側諸国の暴力的搾取を主とする形の資本主義の展開を意味する。

「戦争資本主義」は産業革命の前提条件でもあった。海外市場を開拓し、奴隷その他の強制労働によって作られた不可欠な原材料を供給していた。それは新しい産業に資金を供給する資本を蓄積した。さらに産業革命につながった公共及び民間の制度が構築された基盤であった。

企業家たちがいかにして世界の重要な製造業を奴隷的労働を新しい機械と賃金労働を結合しながら帝国的な拡大で作り替えたか。新機械が登場する1780年代以前からアジアに発した綿業という古い産業を産業資本主義の下で発展させ、さらに「帝国」へと拡大し、世界を作り替えるまでにに至ったか。

産業資本主義がいかにして綿を原材料として始まった世界を帝国へと拡大し、さらにその帝国が世界にいかなる影響を及ぼしたか、「綿の帝国」は最初から奴隷とプランター、商人や政治家、農民や商人、労働者や工場所有者などの間のグローバルな争いの支柱のごとき存在だった。

これらの諸力が近代資本主義の世界を推進したか、現代の膨大な富と不平等を生み出すにいかなる働きをしてきたか。この膨大で緻密な作品は、読了にかなりの努力を要する上、読者の世界観を揺るがすほどの影響力を持った重厚な内容だ。北から南への展開は「グローバル・サウス」の次元へとつながる。歴史書というよりは、綿を基軸にいかに「戦争資本主義」という著者独自の概念の下に、現代世界が作り出されてきたかを見事に紡ぎ出した大作である。日本への言及も多く、時間をかけて読むに値する。ただし、「戦争資本主義」の概念は筆者にはあまり納得的ではない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Beckertの大著は、刊行後バンクロフト賞を始めとする数々の賞の受賞対象となり、ニューヨークタイムズ紙の2015年の最重要書10冊の1冊にも選ばれている。世の中に数多くの空虚な資本主義論が横溢する現在、綿とその製品を軸に資本主義の発展を描こうとした本書から学ぶことは多い。

Reference

桑原靖夫「技術進歩と女子労働力:アメリカ繊維工業の事例分析」佐野陽子編著『女子労働の経済学』(日本労働協会、昭和47年)