ロシアはついにウクライナに侵攻した。ウクライナが大国の間に挟まれた17世紀のロレーヌ公国のように見えてくる。フランス王はロレーヌ公国を神聖ローマ帝国などの外国勢力からパリを守る「緩衝地帯」と考えていた。「緩衝国家」は概して小国が多く、大国の利害の前に翻弄されることが多かった。

度重なる災厄、戦乱の合間、しばし平穏な時を過ごしていた17世紀ロレーヌの世界に戻ってみよう。

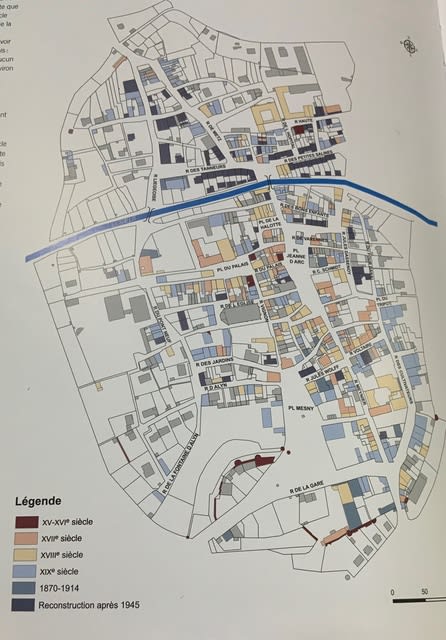

ヴィックの中心、ジャンヌ・ダルク広場

Photo:YK

17世紀初頭のヴィック

繁栄の盛期であった1610年時点でみると、ヴィックの人口は5000人くらいであった(2018年時点では約1300人)。同じ時期に19,000人近い人口を誇ったメッスやロレーヌ公国の公都であったナンシーの16,000人に比べれば小さな町だった。城砦で有名なヴェルダンやバールドックなどと比較しても小さかった(Thuillier 2013, p.16)。

今に残る17世紀の町並み

Photo:YK

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

メッス、トゥール、ヴェルダンの3司教区は、古代ローマ帝国に遡る歴史を誇り、神聖ローマ帝国に属した後、13世紀に自由都市として政治的独立と自由を獲得していた。しかし、1552年にフランス王アンリ2世は、メッスをフランスの保護領とし、総督を任命し、守備隊を駐屯させていた。いいかえると、フランス王の統治下に入ったといえる。そこでメッスの司教は、暫定的に自らの行政上の活動拠点をメッスの南東40kmほどの場所にあるヴィックに移すことを考え、この町に司教館を建ててしばしば滞在した。小規模ながら行政官や顧問官なども移り住んでいた。このため、ヴィックは実質的に司教区の中心的役割を負っていた。代官もヴィックに住むようなり、立派な邸宅を構えていた。こうした状況であったから、司教区はロレーヌ公国の版図の中で、フランスの保護領でありながら、宗教面の独立を維持したい司教によって別途統治されるという複雑な関係を維持していた。

ヴィックの中でも、市長や参事会会員と司教の代行者の間で、しばしば緊張が高まることもあった。より大きな次元では、ロレーヌは強大なフランス王国と神聖ローマ帝国との狭間に置かれた小国ながら、「国」としての強い意識を維持してきた(Thuillier 1994, p.15)。なんとか独立性を保ちたいロレーヌ公国の微妙な立場は、ロレーヌの住民に絶えず困難と強い圧力を加えていた。こうした状況で、ヴィックの住民の宗教あるいは政治的忠誠のあり方は、かなり複雑で緊張感を帯びたものであった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ジョルジュの誕生

パン屋の夫婦に男の子が生まれた時はヴィックが比較的平静な時期であった。(ジャンとシビルが結婚したのは、1590年12月31日だった)。1592年の長男ジャコブに続いて、1593年3月14日には、ジョルジュが生まれた*。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールが記録に登場した最初であった。

*教区洗礼記録が現存する。Parish records, Municipal Archives, Vic., 公的な住民記録がない時代、教会に残るこうした史料はきわめて重要な意味を持った)。

ヴィックの町で、ジャンのパン屋はかなり恵まれた部類だった。なにしろ、パンは人々の生活を支える主食ともいうべき食料であり、店主のジャンは町でもかなり知られた人物になっていた。毎日の仕事はかなり苛酷なものだったが、石工だった父親の仕事よりはずいぶん楽だと、ジャンは考えていた。社会的には平民として中下層の職人だが、パン屋としての自分の仕事に自信と誇りを感じていた。ジャンは市長や市の参事会員などのお歴々ともつき合いがあり、近隣の粉屋と時には大きな取引もしていた。

次男になるジョルジュが生まれた時、喜んだ夫婦は早速、洗礼を受ける手はずに走り回った。セイユ川は雪解け水で溢れんばかりだったが、木々には緑色の若芽が見え、ロレーヌに春の近いことを思わせた。

ジョルジュが洗礼を受けたサン・マリアン教会内陣

Photo:YK

ラ・トゥールも受けた洗礼盤

Photo:YK

教会入口

教会入口の鏡板 タンパン PHOTO:YK

教科入口上部に刻まれた鏡板 tympanumは、13世紀末から14世紀初期に製作された。この教会の守護聖人であるサン・マリアンの話を刻んだものといわれる。

教科入口上部に刻まれた鏡板 tympanumは、13世紀末から14世紀初期に製作された。この教会の守護聖人であるサン・マリアンの話を刻んだものといわれる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

1593年3月14日、ジョルジュ・ド・ラ・ トゥール Georges du Mesnil de La Tour はヴィックのサン・マリアン教会で洗礼を受けた(Thuillier 1995,p.15)。今も残る大きな石の洗礼盤だった。洗礼盤の周りには、司祭の他、二人目の息子の父親となるジャン・ド・ラ・ トゥール、母親のシビル・メリアンがいた。代父は日ごろ親しくしている服飾小間物屋のジャン・デ・ヴフで、町の参事会員でもあった。代母はこれも付き合いのあるニコラ・ムニエの妻パントコストに頼んだ。代母の夫は粉挽きを商いとし、セイユ川沿いの水車小屋の持ち主であった。ジャンが日ごろ、パン作りのための小麦やライ麦を挽いてもらっていた。洗礼は生まれた子供の両親ばかりか、教会にとっても重要な行事であった。この時代、出生、結婚、死亡などはすべて教会が関与し、記録していた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

しかし、ジョルジュに関わる史料上の記録は、前回記したように1615年、推定23歳時までは未発見で、空白のままである。この間、ジョルジュはどこにいたのだろう。

★ヴィックの町と歴史については、かなり多くの史料が継承されている。Decomps, Gloc et al, 2011, Vic sur seille le chemin de son histoire, 1992, Guide du Touriste a Vic-sur-Seilleなどを参照。

続く