17世紀の姿をとどめるヴィック-シュル-セイユのサン・マリアン教会内部

Photo:YK

あのジョルジュ・ド・ラ・トゥール「大工聖ヨセフ」 Saint Joseph Carpenter, Christ with St.Joseph in the Carpenter's Shop. Musee du Louvre, Paris (Percy Moore Turner Bequest)が、40年を超える時を経て、再び東京(その後京都)にやってくる。まもなく開催される国立西洋美術館開館50周年記念事業としての「ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画」(2009年2月28日~6月14日)の目玉のひとつだ。

詳細は展覧会公式サイトなどをご覧いただくとして、今回の楽しみはレンブラント、フェルメール、ルーベンス、プッサン、ロラン、ラ・トゥール、ドメニキーノ、グェルチーノ、ベラスケス、ムリーリョといったルーヴルを代表する画家たちの重要な作品のいくつかを日本で見られることだ。

ラ・トゥール・フリークとしては、出展が予定されている「大工聖ヨセフ」は当然お勧めの一枚だ。今回展示されるこの作品は、これまでの人生でかなりの回数お目にかかったものだ。この素晴らしい作品は、ラ・トゥールにのめりこむようになった最初の一枚でもあるし、感慨無量だ。長らく仕事場にポスターを掲げていた。しばらく前から同じラ・トゥールの「生誕」に代えた。

「大工聖ヨセフ」は、過去にも一度だけ、1966年に東京(国立博物館「17世紀ヨーロッパ名画展」)へ来たことのあるルーヴルの誇る真作だ。2005年の東京でのジョルジュ・ド・ラ・トゥール展の際は、コピー(ブザンソン市立美術・考古学博物館)の出展であったので、日本で真作に再会することはもう無理かなと思っていた。そのため今回東京で見られるのは望外の喜びでもある。

新着の『芸術新潮』を見ている時に、思いがけない記事*で知ったのだが、美智子皇后もジョルジュ・ド・ラ・トゥールはお好きな画家のようだ。15年ほど前の訪欧の折、わざわざ南仏アルビのロートレック美術館まで行かれているとのこと。ここには、ロートレックに加えて、ラ・トゥールの「キリストと12使徒」(「アルビ・シリーズ」)の一部が所蔵されていることで知られている。

今回の展示作品で、個人的に楽しみにしているのは、クロード・ロラン (1602年頃−1682年)《クリュセイスを父親のもとに返すオデュッセウス》 だ。この作品もすでにルーヴルで見ているのだが、クロード・ロランは、実はジョルジュ・ド・ラ・トゥールとほとんど同時代人であり、しかも同じロレーヌの出身だ(クロード・ロランについては、いずれ気づいたことなどを記してみたいと思っている)。

クロード・ロランは、幼年時代からイタリアへ行き、1625年から短期間フランスへ戻っただけで、生涯のほとんどをローマで過ごした。当時のロレーヌの画家の多くは、一度はローマで修業することを望んでいただけに、ラ・トゥールもロランのような旅あるいは人生を望んでいたかもしれないと思われる。イタリアはロレーヌの画家にも憧憬の地だった。ロランは望みを果たし、ニコラ・プッサンとともに古典主義的絵画の創造者となった。

今回出展される1644年頃に描かれた、《クリュセイスを父親のもとに返すオデュッセウス》は、クロード・ロランが古典の高貴な題材と結びつけた美しい港を描いた一連の作品のうちに含まれる。

ラ・トゥールの作品は、見る人との対話を求めるものが多いだけに、静かな部屋で落ち着いて鑑賞できることが望ましい。しかし、これは東京の展示ではとてもかなわぬことだ。この不安と狂騒に満ちた時代、多くの人々がこの作品から心の安らぎを得られますよう。

* 「皇后美智子様絵画のひととき」『芸術新潮』February 2009

展覧会公式サイト http://www.ntv.co.jp/louvre/

本ブログ:

アルビの使徒シリーズ(2)

アルビの使徒シリーズ(3)

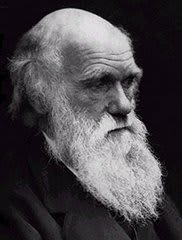

Charles Robert darwin (1809-1882)

このところ、年末から年始にかけて、あるひとつのテーマが頭から離れなかった。といっても、四六時中考えていたわけではない。年末、年始の暇な時間にほぼ限ってのことである。きっかけは、この時期になると、不思議というか、決まったようにこのテーマを考えさせる材料が提示されたからであった。「幸せとはいかなることか」というやや哲学的なテーマだ。自分なりの答は漠然としてはいるが、ある程度まとまってきた。しかし、一般化することはきわめて難しい。

「幸せ」といっても、それを構成する要因については、さまざまなことが考えられる。大別すると精神的次元と物質(経済)的次元の双方があり、ウエイトの置き方は人によって大きく異なる。「恒産なければ恒心なし」という言葉に象徴されるかもしれないが、物質的次元へ重心を置く人が案外多い気がする。こんなことを考えている時に年末、ひとつの短い評論*に出会った。

今年はチャールズ・ダーウインの『種の起源』On The Origin of Species 刊行150周年に当たるため、すでに昨年から今年にかけて、世界中でさまざまな催しや出版が続いている。7月にはケンブリッジ大学でフェスティヴァルまで開催される。この評論もそれに関連したものだ。これを読みながらの感想を少し記してみる。

最初に提示されているのは、「富裕であること」 wealthとはいかなることかという難しい問いである。いうまでもなく、「富裕であること」と「幸せ」とは本来まったく独立の概念だが、そこにつながりを見る人もいる。

これについて、メンケン H.L.Mencken というアメリカの風刺作家は、1949年に「自分の姉(あるいは妹)の夫の年間所得よりも、少なくも100ドル以上多い所得」というかなりひねった答をしている。この数値は、1949年以降のインフレ調整をしてみると、悪い定義ではないとされる。「富裕さ」を感じるには、自分の近くにいる人と比較しての相対的受け取り方が関連するのだろうか。しかし、依然として疑問は解消されない。たとえば、なぜ現実には、すでに十分富裕な人が他の人よりもさらに金を儲けようとするのか。逆に、なぜ世の中から「貧困」を撲滅することができないのか。

さらに、問いは続く。イギリスに例をとると、婦人選挙権運動から80年、フェミニスト運動から40年も経過した後でも、平均値でみると男の所得は女よりも多いのか。そして、多くの人は単に皮膚の色が異なるだけで好き嫌いを示すのか。こうした問いについては、伝統的に哲学、社会学、さらには宗教までがかかわり、回答を試みてきた。しかし、これまでの答はいずれも満足できるものではない。目の前の事実について記しはするが、説明はしないのだ。人間であることの本質、核心はなにであるかという根本的問いに答えていないのだ。したがって、そうした考えに基づいた政策は機能しない。それは人々を「彼らが現在あるがもの」what they areにした力を無視するからだとして、それが「進化」evolution の力とされる。そうした力が無視されることの理由は、大変複雑だ。

この点について、イギリス、ダラム大学の心理学者アンネ・キャンベルAnne Campbellが非常に面白いことを言っている:「進化は首のところで止まっている。言い換えると、人間の身体は発達したが、人間の行動は文化的に決まる」。 適切な教育,社会的条件、あるいはその人が持っているものによって、人間はほとんど考えうる何事もできるように思われるが、実際にはそれができないという推論だ。ダーウィンは、人類は高貴な特性、神のような知性など高尚な力を持っているが、同時に身体のなかにはいまだつつましい祖先の痕跡を残しているとも述べている。

他方、「富裕」についてのメンケンの観察は、見事に現代生活の二つの側面を説明する。ひとつは経済成長には壁がないことだ。もうひとつは、いかに国が富んだとしても、貧困は常に存在するということである。しかし、なにがメンケンの観察を説明するか。ここで、ダーウインが登場する。 ダーウイニズムにとって、人生はふたつのことにかかわる。「生存(生き延びること)」と「再生産」(繁殖)だ。「再生産」のほうがより重要度が高い。やや乱暴にいえば、ダーウイニズムの生存のポイントは「再生産」だ。孔雀のオスとメス、牡鹿と雌鹿。人間社会では男女双方が競う。そこでは、ステイタス(地位)とヒエラルキー(階層)が大事だ。そして現代社会では、ステイタスはしばしば金が仲介する。女性は金持ちの男を好む傾向があるとされる。ダーウイニアンは、こうした男が子供のために物質的な準備をする能力があるからと考える。

ダーウィニズム が示唆するところによると、実際に重要なことは自由な社会では、自分の力でヒエラルキーを上昇できるということだ。アメリカン・ドリームはその分かりやすい例だ。オバマ大統領が生まれるような条件が備わった国の方がそうでない国よりはよいということだろう。逆に、ダーウィニズムが引き続いて社会主義を支持するのは、経済上の方法で金持ちを貧乏にすることはできても、貧乏人を金持ちにすることはできないからだとされる。

ここまで考えてきて、学生時代に読んで散々苦労し、それでもあまり分かったとは思えなかった『種の起源』が少し近づいてくれたような感じがしてきた。英語版は初版からみると、かなり記述も変わったようだし、邦訳版もかなり難解だった。

その後、多少はダーウィンについての知識の蓄積も進み、理解度も深まったとは思う。それでも「進化」と「進歩」とはいかなる関係に立つのか。「豊かさ」には限界があるのか。「幸せ」とはどうつながるのかなど、疑問は尽きない。その後、詳細な解説書や新訳も出たようだ。もう一度挑戦してみようかとも思っている。

* ”Why we are, as we are” The Economist December 20th 2009.

ダーウィン 八杉龍一訳『種の起源』上下(岩波書店)1990年(改訂版)

「日産をリストラになり流れ来たるブラジル人と隣りて眠る」(ホームレス)「朝日歌壇」(1月19日『朝日新聞』)

未曾有の大不況、新聞歌壇の投稿にも荒廃した世相を反映したものが目立つ。不況は弱者に厳しい。今回も派遣労働者、とりわけ日系ブラジル人など外国人労働者が真っ先に雇用削減の目標になっている。

振り返ってみると、1980年代後半から日本人労働者が集まらなくなり、企業は地球の反対側からも労働者を集めてきた。バブル崩壊後の90年代にも、建設業、製造業、サービス業などの労働者不足は進行し、外国人労働者は日系ブラジル人などを中心に着実に増加してきた。

彼らは多少の不況では帰国することなく、日本人労働者が就労したがらない分野などで、仕事に就いていた。将来が見えないままに、定住化も進んだ。しかし、今回の不況は激震となった。かつて、解雇はすべての手段を尽くした後にしか実施しないと豪語していた日本企業だが、その言はどこへやら、一斉に雇用削減に走っている。日本企業の競争力の重要な基盤は、従業員重視というところにあったはずなのだが。金融資本主義の野放図な氾濫は、経営者のモラルを著しく損傷した。

外国人労働者は、不況となると真っ先に解雇されてしまう。外国人労働者の宿命ではある。彼らは帰国することもままならず、住むところもなく寒空に夜を過ごす。派遣労働者となると、外国人労働者ばかりか日本人労働者も容赦なく解雇されてしまう。不安感が漂う社会心理への影響はきわめて大きい。これが世界第二の経済大国とはおよそ思えない光景がいたるところに見られる。「リストラ」(本来は、「経営基盤の再構築」 restructuring の意味)は、いまや「解雇」と同じ意味になってしまった。

日系ブラジル人労働者などの外国人労働者については、景気変動にリンクして増減する縁辺労働力の特徴と平行して、出稼ぎ先国での定住化が厳然と進んでいることが、すでに1980年代後半から指摘されてきた。しかし、定住基盤の整備は遅々として進まぬままに、滞在を続けるブラジル人は増加を続け、2007年末のブラジル人登録者数は31万7千人に達した。いつの間にか、日本語を使わなくても、日常生活に支障のない外国人コミュニティまで形成されている。

雇用、住宅、言語、地域など、外国人労働者の「社会的次元」に関わる政策は、ながらく各省庁に縦割りのまま分散されてきた。その統合の必要は、すでに80年代後半から指摘されてきたが、今日まで実現されなかった。今回の危機に直面して、やっと「定住外国人対策推進室」の立ち上げが決まったようだ。遅きに失したが、後戻りだけはしてほしくない。

「朝の来ない夜はない」。いずれ、労働力不足は必ずこれまで以上の深刻さで、日本の産業界を襲う。高齢化がさらに進み、製造業、農林業、建設業など多くの分野で、安定した労働力を期待することはできなくなる。外国人労働者の増加と定住化は疑いない。日本では、不足した時になったら、考えればいいとの安易な先延ばし案が依然として強いが、この問題の核心が理解されていない。

今回の大不況にもかかわらず、日本人の労働者がまったく集まらず、衰退、廃業などの道を辿っている分野は一般に想像されるよりはるかに多い。労働力の不足と過剰がミクロ・レベルで同時並存するのが、今日の労働市場の大きな特徴なのだ。中長期の雇用創出政策は、この点に配慮したさまざまな仕組みが必要だ。たとえば、職業訓練の必要性が指摘されているが、日本がいかなる産業を競争力の基盤として展開して行くか、その将来イメージが共有されないかぎり、訓練目標も正しく定まらない。

外国人労働者問題は、人手不足が深刻化する時にのみ関心が集まる傾向があるが、総合的な雇用政策の重要な柱のひとつであることを、今のような時こそ再認識し、来るべき時代へ確たる位置づけをすべきだろう。

17世紀の面影をとどめるロレーヌ、ヴィック=シュル=セイユの町並み

Photo:Y.K.

魔女の判決が下るまで

1652年6月27日、フランス、フランダースの住人スザンヌ・ゴードリー Suzanne Gaudry は、魔女の疑いをかけられ、モンMonsの宗教裁判官から火刑を宣告され、処刑された。当時の魔女審問では、犠牲者はしばしば厳しい詮索と拷問の挙句に魔女(魔男)と裁定されていた。ヨーロッパ大陸の多くで、形の上では告白なしには刑罰を科することはできないという宗教審問手続きがとられてはいた。これは、ロレーヌなどフランス以外の地域でも同じであった。

しかし、現実には執拗な質問責め、拷問などで告白を迫られ、最後には魔女や魔術師にされてしまうことが多かった。ゴードリーの審問例を見ても最初のうちは魔術を使ったことや、自分が魔女であることを繰り返し否定していた。しかし、次第に精神的・肉体的に痛めつけられ、魔女であることを認める発言をしたり、また否定したり、精神の混迷を来たしてくる。そうした段階で、告白を迫られる。さらに、処刑されるまで魔女であるとの告白を撤回しないよう強制された。おそらく処刑の時は、精神的にも肉体的にも、到底普通の精神状態ではなかったろう。

時代の不安とのつながり

史料研究が進んだとはいえ、こうしたおそましい記録を読むことは愉快なことではない。しかし、この時代の魔女狩りを生んだ社会的・精神的風土を追体験する努力なしに、16世紀、17世紀という時代を理解することは難しい。近代初期といいながらも、無知、虚妄、迷信、蒙昧は消え去ることなく根強く存在した。不安な時代を生きるに、宗教を含めてさまざまな緩衝材も必要だった。ロレーヌの魔女審問についての研究者 Briggsは、その最新著(2007,p7)で、ロレーヌ公国において魔術と癒し(セラピー)の関係がどの程度、普通と思われる関係ではなくなっているかという点が、最も頭を悩ます問題だとしている。きわめて興味深い指摘だ。

魔女狩り、魔女審問の正確な実像を組み立てることはきわめて難しい。情報やその伝播のプロセス、記録管理などの仕組みが、きわめて不完全あるいはほとんど欠如していた時代である。地域差も大きく、今に残る事例のばらつきも大きい。しかも、地域によっては戦争などによって、記録自体が逸失、消滅してしまった場合も多い。記録の内容にもさまざまな偏見、バランスが混在している。後世の研究者自身が、分析の方法論を確立できず、史料を単に組みなおしたに過ぎない場合もある。しかし、近年の悪魔学、魔女研究の「ルネッサンス」で、この時代の暗部にもかなり解明の光が加えられた。

15世紀末から17世紀末までにヨーロッパ全体で10万人近い犠牲者が出たと推定されている。フランスの北部から東部、現在のオランダ、ベルギー、スイス、ドイツなどが、魔女審問の事例が記録文書として比較的多く残る地域である。

魔女はなぜ多かったか

さらに魔女審問の犠牲者の5分の4近くは女性だった。これには、ひとつには次のような理由が挙げられている。当時の女性が薬草などを使った民間療法などをしばしば行っていたことなどが疑われた。実害が少ないことから白魔術 white magic といわれることもある。こうした行為が正当な判断力を失った裁判官、エリートなどから、悪魔と契約を結んだ魔術師だとされてしまったこともあった。当時一般の人々の間に信じられていた魔女、魔術のイメージは、しばしば貪欲、享楽的、好色、執念深い、激情的、反理性的といったものだった。これらは聖職者やエリートたちも、さほど変わらず共有するものだった。

16世紀ヨーロッパでは、地域や文化的環境などでかなり濃淡があったが、宗教改革の高まりを反映して、宗教的にも互いに非寛容であった。カトリック対プロテスタントの対立ばかりでなく、新旧それぞれの宗派間の勢力争いも激しかった。こうした混迷した状況は、魔女狩りが消滅しないような風土を生んでいた。その後、宗教的な情熱が冷却するにつれて、審問数も減衰していった。

1970年代以降、魔術や魔女への関心は著しく高まり、研究の蓄積も進んだ。新たな視点から16-17世紀の魔女狩りの時代を見直してみることは、単なる歴史的興味に留まらず現代的関心からもきわめて興味深い。過去が時空を超えて語りかけるものに耳目を向けてみたい。彼らが住んだ不可解、不思議な社会は、ある意味では現代の鏡ともいえる。国民裁判員制度についての議論が高まっている今日、17世紀魔女審問をめぐる論争と、かなり重なっても見える。

(続く)

ハドソン河遠望(ウエスト・ポイント付近)

このたびのニューヨーク、ハドソン河での航空機事故と全員無事救出という奇跡的な出来事の報道をみていて、大変感動した。第一は、いうまでもなく、機長の沈着、冷静な判断だ。素人からみれば、管制塔から指示されたニュージャージーの空港に着陸できないとなれば、次の目標はハドソン河の河口付近、大西洋かと思ったのだが、機長は着水後、迅速な人命救助が最も期待できることまで考え、ハドソン河下流を選択したらしい。双方のエンジンが機能しなくなった上に、満席状態の航空機をとっさの判断で、冷静に操縦し不時着させた。ハドソン河は橋梁も多く、航行する船舶を回避しながらの着水は、見事としかいいようがない。航空機史上、特記される出来事との航空評論家のコメントがあったが、「ハドソン河の奇跡」miracle of the Hudsonは長く語り継がれるに違いない。

今回の出来事について、別の点で感動したのは、不時着した航空機の乗客救出に沿岸警備隊ばかりでなく、現場付近を航行していた多数の民間の船舶が迅速に協力したことである。最初に事故機に到着したのは、サークルラインという名で知られるハドソン河の観光フェリーだった。このフェリーは、その名の通り、ニューヨークのマンハッタン島をぐるりと一回りする観光ラインとして知られる。初めてニューヨークへ行った時、そしてその後も何度か乗船したことがあり、思わぬことでその名を思い出した。不時着の連絡を受けて、なによりも人命救助を優先させて直ちにフェリーを救出に向かわせることにしたとの船主の話に、感動した。TVで見ると、沈み行く機体の周囲で数隻のフェリーが救出に当たっていた。このフェリーもハドソン河の歴史に名を残すだろう。

そして、沈み行く機体からの脱出に際しては、子供、高齢者が優先されたようだ。パニックになることなく、今回の全員救出につながった。これも素晴らしいことだ。

思いもかけないことで、ハドソン河にかかわるさまざまなことを思い出した。かつて、この流域の美しさに魅せられ、友人と旅をしたことがあった。ハドソン河を遡り、モホーク河に入り、エリー運河、オスウエゴ運河を経由して、オンタリオ湖に入った。さらに別の機会には、セントローレンス河を下るという旅を試みた。これらの河川の流域には、開拓時代からのさまざまな史跡が残り、美しい景観に恵まれた地域である。とりわけ、ハドソン河の開発、エリー運河掘削、セントローレンス河の探検については、大変興味があり、出来ればもう一度試みてみたいと思っているほどだ。今はとにかく、この不幸中の幸いを喜びたい。一番ほっとしているのは、就任式を目前にしたオバマ新大統領だろう。

ロレーヌの魔女騒ぎ

17世紀初め、1610年代から40年代にかけて、ロレーヌ公国の貴族、裁判官、聖職者などのエリートたちは、エリザベス・ドゥ・ランファング Elisabeth de Raingang という貴族出の未亡人によって引き起こされた事件に翻弄されていた。ランファングは、子供の頃から神がかったところがあり、親も手こずるほどであったらしい。その後、超能力を授かった聖女だと主張し、当時の名だたる神学者や法律家、教皇まで巻き込む騒ぎとなった。騒ぎの範囲は次第に拡大し、カトリックの宗派間の勢力争い、さらにプロテスタントまで加わる争いとなった。「ナンシー始まって以来のスキャンダル」と噂された出来事だった。当時の裁判官の多くは、悪魔学の学究をもって任じていた。3人の男女がさまざまな理由で悪魔の手先として訴えられ、告白もなしに、刑場へ送られてしまった。たとえば、くだんの医師も逮捕され、妖術を使い、ランファングに媚薬を盛ったとされ、1620年処刑された。

現代の世界でも似たような事件は起こっているのかもしれない。パレスチナ、イラクなどの事態を見ると、「不安の時代」を通り越して「恐怖の時代」に入っている。明らかに常軌を逸した状況としか言いようがない。そして、中東ばかりでか日本でも、異常な出来事が時々起きている。

16世紀から17世紀、ヨーロッパのかなり多くの地域で、悪魔や魔女、魔男が、人をたぶらかし、さまざまな悪行を重ねたとされ、挙句のはては魔女裁判にかけられて、処刑されるという現象はこの時代を特徴づけた。フランス、そしてロレーヌ公国では16世紀、単なるローカルな出来事から国の裁判所を揺るがすような事件まで、魔術、魔女にかかわる騒ぎが起きた。

魔術が広く人々の生活に浸透し、悪魔の侍女としての魔女狩りが流行したのは、ヨーロッパでは400年頃から1700年近くのきわめて長い年月にわたるともいわれている。しかし、その実態は文字通り複雑怪奇で、当時はいうまでもなく、今日でも十分解明されているわけではない。

闇への恐れ

人工の光に慣れてしまった現代人にとって、不安、恐怖などが充ちているような漆黒の闇の世界を実際に経験することは少ないだろう。仮に闇の空間があっても、先へ行けば光が見えることは分かっている。しかし、近世初期のヨーロッパ、とりわけロレーヌのような地域では、日没とともに始まる夜の闇は名状しがたい不安や恐ろしさで充ちていたにちがいない。度重なる戦争、悪疫などの惨禍は、それに拍車をかけただろう。そればかりか、世の中には当時の人智では分からないことも数多くあった。突如として襲ってくる天災、悪疫や外国の軍隊など、心配、不安の種は日常どこにもあった。特に、こうした災厄の犠牲になりがちな農民は、悪魔や超能力な魔物の存在を信じていたと思われる。

こうした風土に乗じて、占星術を初めとする占い、呪術、魔術のたぐいが広く横行していた。さらに、それらを操る人間への畏怖、恐怖、疑心も渦巻いていた。とりわけ、夜の闇はそうした不安や恐怖を象徴するものだった。とりわけ、深い森は、闇夜には箒にまたがった魔女が集まり、怪しげな飲みものを飲み交わしたり、いかがわしい行為をし、悪行の相談をする場と考えられた。

日没とともに、魔物や超霊性のなにかが支配する世界が訪れる。神秘的、超霊性的なものが感じられる深い森や闇に、当時の人々は名状しがたい茫漠とした不安や恐れを感じたのだろう。ラ・トゥールの作品を特徴づける深い闇と蝋燭や松明、そしてどこからともなく射している光は、当時の人々、そして画家の心象風景を語っている。

魔術の横行は、教育の浸透・効果とも関連しているようだ。17世紀末フランスで、結婚の際に自分の名前が署名できたのは、男女合わせて5人に一人程度であったという。しかし、18世紀末になると3人に一人、ロレーヌなどでは男性のほとんどは署名できたようだ。しかし、魔術や魔女審問は少なくはなってもなかなか消滅しなかった。フランスでは人口の大部分を占めた農民の間では、魔術や魔女は執拗に存在していた。公的な場から魔術や魔女裁判がなくなったのは、ルイXIV世の下、1682年の新しい王令の発布によるものだった。魔術や魔術師の行為は、はじめて詐欺や欺瞞のたぐいとされることになった。

進んだ魔術・魔女研究

他方、時代が経過し、近世初期ヨーロッパに見られた悪魔、魔女、魔術などの実態や背景については、その後かなり解明が進んだ。実際、1970年代以降、魔術、魔女研究は大変盛んになった。単に歴史研究ばかりではない。その範囲は、小説、劇作、映画、ファンタジーの領域にまで及んでいる。ハリー・ポッターの世界的人気もひとつの表れといってよいかもしれない。

魔術を操る魔術師、魔女、魔男は、恐ろしい悪行の象徴から、未開社会に残る自然界を操り、プリミティブな価値を奉じる呪術師まで、今日においてもさまざまにその力を振るっている。魔術や呪術が世界から消えたわけではない。ヨーロッパ近世の魔術や魔術師と、今もアフリカなどに残る魔術や呪術の信奉者の間には、文化人類学などの観点からは、近接性が指摘されてもいる。

未解明な部分は多いとはいえ、これまでの魔術、魔女研究の蓄積は膨大なものがある。多少、文献探索などをしてみると、その多さに圧倒される。魔女狩りは研究の世界でも人気テーマとなっている。それについては、1970年代以降、大量の歴史文献の発見、整備、解読が進んだことも挙げられる。たとえば、 ロレーヌ公国の公文書保管所には膨大な審問調書が保蔵されていた。今日のフランス、ナンシーの公文書館(departmental archives)である。 かつてのロレーヌ公国の首都ナンシーは、世界で最も充実した魔術、魔女審問の史料所蔵庫といわれるくらいになった。

今から50年以上前、ローカルの史料研究家エティエンヌ・デルカンブルがこの史料を使って、600ページを越える著作を残している。そこでは、400近い魔女審問の事例が挙がられている。その後、ロレーヌに近接するドイツ語圏でも、いくつかの優れた研究が生まれた。魔術、魔女裁判はロレーヌ、フランスばかりでなく、イングランド、スコットランド、オランダ、ドイツなどでも見られた現象だが、それぞれ独特の特徴を帯びている。

身近かになった研究成果

どうして、今頃魔術や魔女狩りなどに関心を持つのかと、思われよう。そうかもしれないのだが、正気な理由もある。近世ヨーロッパの探訪をしている中で、いくつかの興味深い文献、史料に出会った。そのひとつは、17世紀ロレーヌの魔女審問に関する史料が、研究者の努力で整理、分析され、興味を抱けば一般の人でもかなり知識を共有することができるようになったことを知った。

もともと、この時代の史料は、ほとんどすべて手書きのフランス語などの古文書であり、文書館の埃の中に長い間眠っていた。その解読など、専門家にとっても難事である。気の遠くなるような仕事だ。それを行ったのは、公文書保管所などを拠点とする研究者であった。

ロレーヌについても、デルカンブル、ブリッグスなどの歴史家たちの努力で、膨大でしかも雑多な審問事例が整理され、さらに最近では英語訳までされて、IT上で見ることができるまでなった。こうした研究の成果を少しだけ覗いてみようというのが、今回の記事の裏側だ。さて、どれだけ、17世紀のロレーヌの空気を感じることができるだろうか。(続く)

References

Etienne Delcambre. Le concept de la sorcellerie dans la duche de Lorraine au XVIe et au XVIIe siecle. Nancy, 1948-1951

Robin Briggs. Witches and Neighbours. 1996, 2nd ed., 2001.

______. The Witches of Lorraine. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Briggs の上記の新著の理解を補うIT上のサイトが開設されている。主要な審問記録、手書きの文書の例などを見ることができる。

http://www.history.ox.ac.uk/staff/robinbriggs/index.html

# 後続の記事では、上記 Briggsの最新研究成果に多くを依存している。

定額給付金2兆円について、ある世論調査*では63%が「やめた方がよい」と答えている。「政府の方針どおり配った方がよい」の28%を大きく上回った。給付金の効果については、すでに多くの議論がなされているが、発想は単純といえば単純きわまりなく、稚拙といえばその通りでもある。

経済効果は予測できないが、これだけばら撒けば、その幾分かは消費に回るだろうというのが最初の発想ではないか。確かに多くの政策の束のひとつで、これだけをあげつらうのはフェアでないといえば、そうかもしれない。しかし、やはり安易な発想だ。「もったいない」金の使い方というべきだろう。

周囲の経済政策の専門家を自認する人たちは、これまでどうしていたのだろう。殿のお考え、ごもっともなのか。継続的な政策でない以上、一回限りの線香花火と変わらない。人気上昇を意図したかもしれない政策が、足を引っ張ることになったのは皮肉な結果だ。

この給付金の案を聞いた時、どういうわけか、すぐにバーナード・マンデヴィル『蜂の寓話』**を思い出した。マンデヴィル(あるいはマンドヴィル)(1670-1733)は、その主著たる『蜂の寓話』で今日に名前の残る人物だが、その副題に「個人の悪徳は公共の利益」Private Vices, Public Benefitsという余計な?一文を付したがために、予想していなかった論争に巻き込まれ、その理論的充実ができなかったといわれる。

蜂の巣は、個々の蜂のレベルでは私利私欲に溢れているが、全体としては天国状態だという、この長い詩は、そのまま今日の世界へ移し変えてなにもおかしくない鋭い社会観察、風刺になっている。最初読んだ時その斬新さと鋭利な切り込みに驚かされた。

マンデヴィルは1670年にフランス系オランダ人として、オランダロッテルダムに生まれ、ライデン大学に入り、1691年に医学博士の学位をとった。併せて哲学も勉強したという。祖先は16世紀オランダに移住したユグノーであったらしい。本人はその後ロンドンに渡り、結局永住することになった。人間の行動が、すべて利己心や自己愛を動機としているというマンデヴィルの考えは、今日では別にどうということはないが、当時は大きな問題となった。最初のうちは故あってか匿名のパンフレットだったこともあって、あまり注目を集めなかったようだが、1723年に『蜂の寓話』という表題と新たな体裁で出版されると、避難ごうごう、ミドルセックス州大陪審院によって告発された。さらにその後も新聞などに、度々非難の記事が掲載されたようだ。

結局、マンデヴィルは、生涯こうした対応に追われ続けた。J.M.ケインズを挟んで、J.K.ガルブレイス『豊かな社会』などに代表される「消費は悪徳か、美徳か」という論争テーマにつながっているとも考えられる(この議論は、今日まであまり実のある成果を生んだとは思えない)。

マンデヴィルの『蜂の寓話』を読んだのはいつのことか正確には覚えていないが、10台末のころ、父親の書斎で見つけた一冊であることは、H.G.ウエルズの『世界文化史大系』と同じだった(戦後、同じような読書の記憶を共有する人にもあった)。

当時読んだ邦訳は、現在入手可能な泉谷治氏の新訳ではなく、上田辰之助訳であった。邦語題は、『蜂の寓話 : 自由主義經濟の根底にあるもの』だった。薄い青灰色の表紙がついて、表紙は背表紙を除き、英語で記されていたことまで覚えている。

記憶が戻ってきたついでに、上田氏訳の古書をアマゾンで探してみたら、なんと23,000円以上の値がついていた。今も記憶に残る本だけに、処分してしまったはずはないのだが。さて、あの本はどこへいったろう?

* 朝日新聞社全国世論調査、2009年1月10-11日、電話にて実施。

References

**

Mandeville, B., The Fable of the Bees ;or, Private Vices, Publick Benefits. London:Printed for J. Roberts, near the Oxford Arms in Warwick Lane,1714.

バーナード・マンデヴィル、泉谷治訳 『蜂の寓話―私悪すなわち公益』 (叢書・ウニベルシタス)東京 : 法政大学出版局、1985年

本書には、1923年に出版された『蜂の寓話』に対するさまざまな非難、批判への反論として書かれた「続・蜂の寓話」(1929年発表)も含まれている。

上田辰之助『蜂の寓話 : 自由主義經濟の根底にあるもの』、新紀元社、1950年

J.K. ガルブレイス、 鈴木 哲太郎訳『ゆたかな社会 決定版』 (岩波現代文庫) 2006年

魔女が飛んでいた時代

近世初期ヨーロッパ*、とりわけ17世紀前半のヨーロッパは興味が尽きない。文字通り波乱万丈、舞台装置も明暗入り混じり、華麗、壮大で見ごたえがある。中世と近世がいまだ交じり合うような混乱と複雑性が同時に存在している。奥が深く、知らずの内にのめりこむ。もう一回人生をやり直さないと、今関心のあることについても、十分知ることはできないだろう。本業としてきた仕事とはほとんど関係がない、いわば脇道に入った趣味の領域なのだが、興味が尽きない。調べてみたい課題が次々と湧き上がってくる。残された人生の時間に、どれだけ時空を超えた旅をすることができるだろうか。

なかでも、ロレーヌあるいはアルザス・ロレーヌと呼ばれる地域。これまでも断片的に取り上げてきたが、400年近い時空を超越して、目の前に迫ってくる。

ヨーロッパの中心に近く

ロレーヌあるいはアルザス・ロレーヌは、ヨーロッパの地図を見ると分かるが、ほとんど中央といってよいところに位置している。現在のフランスの北東部、「聖なる6角形」といわれる右上端の部分を占めている。その戦略的位置からも、ドイツとフランスなど列強の間でしばしば争奪の的となっていた。そのこと自体は、この地域がヨーロッパでの覇権を狙うものにとって大変魅力ある存在であることの裏返しともいえる。

他方、同じ17世紀ヨーロッパでも、レンブラントやフェルメールが活動していた当時の先進地域ネーデルラント(オランダ)と、後進地域であったロレーヌでは、政治、経済、文化などあらゆる条件がきわめて異なっていた。距離的にはさほど離れた地域ではないが、交通手段が発達していなかった時代では、格段の差異があった。

今日、ロレーヌの地域を旅してみると、中世から第二次大戦まで幾度となく繰り返された戦いの跡を伝える要塞、塹壕、戦車、高射砲などが残されている町や村があり、その傷跡の深さを十分知ることができる。ロレーヌは豊富な天然資源を擁しながらも、ながらく平和には恵まれなかった。今日訪れると、町や村には静かな日常の生活が営まれているのだが、どことなくかつての荒廃した時代の雰囲気を今日も留めているようなところがある。

ひとりの画家との出会い

ロレーヌにのめりこむきっかけになったのは、このブログの出発点のひとつとなったジョルジュ・ド・ラ・トゥールという一人の画家と作品への関心にあった。異国の地でふと目にした、名前も知らなかった画家の作品に強い衝撃を受けた。その作品に含まれた深い精神性に、この謎めいた画家の生涯とその時代へと惹かれた。

その後、この画家の生まれ育ったヴィック=シュル=セイユという小さな町を訪れてみた。今日でも17世紀の雰囲気を漂わす町並みが残っている。昼でもほとんど人の姿を見ないほど静かな町だ。いや静かというより、時間が止まった町といったほうが適切かもしれない。グローバル化の大波からもすっかり取り残された岩陰の空間のようだ。

静まりかえった町の周囲には、起伏のあるなだらかな土地に、森や林、畑地が広がり、その間を川が流れ、小さな町や村が散在している。景観としてもさほど強い印象を与える所ではない。

何度か、この地を訪れてみて印象的なことは、その特有の風土だ。大都市は少なく、日没とともにあたり一面漆黒の深い闇の世界が広がる。それはラ・トゥールの時代とほとんど変わりない。人々の住む家々や衣服は、時代とともに移り変わったが、その生活の基底には、遠い昔の名残りをさまざまにとどめているようだ。

魔女がいた頃

近世初期というと、なにか前方が開けるような印象を抱きがちだが、この地の辿った歴史は、それとは違った空気を感じさせる。ラ・トゥールが生きた17世紀前半のころは、まだ闇夜を魔女が飛び交っていた時代だった。事実、16世紀からルイXIVの時代は「魔女の時代」でもあった。

さらに2世紀ほど遡ると、ロレーヌはあのジャンヌ・ダルクが生まれ、その華々しくも短い生涯を終えた地域でもある。ジャンヌは1412年にドンレミ・グリュというナンシーに近い小さな村に生まれている。彼女が神の声を受けたいきさつ、そしてその後の波乱万丈の展開、そしてジャンヌを裁いた異端審問、焚刑への道は、論理では説明できない。信仰、呪術、不合理、神秘、恐怖、残酷、救済、混迷、あらゆるものがそこにあった。

17世紀前半のロレーヌは、この混然とした中世的風土のかなりの部分を受け継いでいた。魔女裁判はヨーロッパの全域でみられたわけではない。特定の地域で頻発していた。ロレーヌは魔女迫害の狂騒が多く見られた地域のひとつだった。ヨーロッパで魔女迫害に巻き込まれたのはかなり広範に及ぶが、とりわけ目立つのはロレーヌの他、フランス東部のフランシュ=コンテ、ピレネー、ラングドック、アルプスなどの地域だった。

この時代の暗い部分は魔女裁判に象徴的に見ることができる。ロレーヌは、この時代でも魔女裁判が行われていた。近世初期は、科学が生まれ育った時代でもあった。この合理と非合理という時代の空気は、いかに抗い、せめぎ合っていたか。宗教改革、30年戦争、商業革命、植民地化と略奪など、大きな嵐が吹きまくっていた時代だ。

この困難な時代に生まれ、生きたひとりの画家がなにを考えていたのか。そのほとんどは闇に包まれている。しかし、その奥に分け入らないかぎり、ラ・トゥールが描く闇、そこに射すかすかな光の世界を真に感じることはできない。作品だけから画家が描こうとしたものを読み取ることは、この画家についてはとりわけ困難だ。

しかしながら、その時代環境は少しずつではあるが、解明されてきた。たとえば近年の魔術、魔女研究が、この時代のロレーヌに新たな光を当てている。少しばかり、その世界を覗いてみたい。

(続く)

* ここでは近世ヨーロッパとは、大体1500年から1800年くらいまでの時代を念頭に置いている。近世初期は大体17世紀前半くらいまでの頃であり、ラ・トゥールやレンブラント、フェルメールなどの活躍した時代とほぼ重なる。

昨年末のクリスマスカード、そして年賀状の多くが、暗転した世界の状況を憂い、新年に大きな期待をかけていた。とりわけ、まもなくホワイトハウス入りするバラック・オバマへの期待は明らかに過剰になっている。大不況から世界を救い出す救世主が現れたような、手放しの期待である。

昨年の今頃は「オバマって誰?」という状況だった。しかし、大統領選のさなか、9月にはグローバル金融危機が表面化し、株式市場の急落、雇用悪化などが、中国、インド、ロシアなどを含め、世界のいたるところへ拡大した。それとともに、オバマ候補への支持は絶大なものとなり、いまや世界で知らない人はほとんどいないという大変化だ。

あっという間にグローバル不況は、回復の姿が見えない状況へ入ってしまった。ノーベル賞を受賞した経済学者ポール・クルーグマンは、大不況下の経済とは、通常の景気対策が機能しない状態だと述べ、「30年代のアメリカ、90年代の日本、そして現在のアメリカ経済だ」という。そして30年代のアメリカとの比較でいえば、(当時のような銀行取り付け騒ぎはないようだがとの問いに)「銀行への取り付けは起きている」として、「それは目には見えないが、銀行の建物の周りに並ぶ代わりに、人々はマウスをクリックしている」と形容した*。

他国よりも底堅いと豪語?していた日本の経済界も、いまやほとんど白旗を掲げている。自動車産業など、国際競争力があると思われた産業、輸出型産業が大きな打撃を受けている。

とりわけ雇用問題は急迫している。派遣労働などの制度に問題があることはいうまでもないが、セフティ・ネットが十分張られていなかったことが、短期間に事態を深刻化させた要因のひとつだ。仕事を失ったとたん、ネットに救われることなく、一挙に路頭に迷うことになってしまった。労働市場の流動化促進を金科玉条とした政策の付けが回ってきた。市場経済の奥にひそむ闇を見通せなかったのだ。セフティ・ネットの充実に及び腰だった経営側も、製造業の派遣取り消しの話が出ると、急に態度を変えたり、うろたえ気味だ。

この寒空に住む家もなく放り出される人々へは、できる限りの支援が提供されるべきだろう。ネットが張りなおされるまで人道的観点が優先されるべきだ。そして張りなおされるネットは、今度こそ、その名に値するものであってほしい。

目前の変化の多様さに目を奪われ、付け焼刃的対応を繰り返すことを止め、明瞭なセフティ・ネットの存在を示すことが必要だ。年金制度にせよ、最低賃金制にせよ、日本の制度は複雑すぎて、分かりにくい。年金記録の被害者の一人としてみると、誤記録発生の原因、そして修正のあり方はきわめて分かりにくい(そして、被害者の側から問題のありかを見いだし、解明するにはとてつもない時間がいる)。混迷した時代、国民に未来への希望を抱かせるような明確なメッセージを持ったビジョンの提示がどうしても必要だ。

さらに重要と思うのは、自分で考える力を蓄えることではないか。情報過多の時代、多くの誤った情報も流通している。しかし、その正誤は誰も教えてくれない。

ひとつの例を挙げよう。わずか1年半ほど前、経済やビジネスの世界では、しばしば世界経済は「黄金の10年代」へと手放しの楽観見通しが語られていた。なかには、ほとんどさしたる留保もなく、先行き3年の経済拡大すら予想されていた。それも経済分析のプロを自認する人が語っている。人間の予測能力は限られていることが忘れられている。過去に幾度となく繰り返された誤りである。

困ったことに、こうしたプロ?は、TVその他メディアにもよく登場する人が多いだけに、影響力は大きい。今回の大不況に伴う株価大暴落で、老後の資金を失ってしまった人も多いのではないか。現代の呪術の束縛から自らを解き放ち、自分で考え生きていく方向を目指す以外に道はない。世界を見る目を養う。これは自戒をこめて若い世代の人に、伝えたいことだ。

* Newsweek 2008.12.24 (日本版)

これまで少しばかり覗いてきた17世紀ネーデルラントの画家の宗教と制作活動については、興味深い問題が多数残されている。いずれまた取り上げてみたいが、この辺で一休みしたい。年末に会ったオランダからの友人、17世紀美術・建築研究者との話から示唆されたこともあり、多少まとめの意味で、17世紀中ごろネーデルラントの宗教世界の輪郭を少しだけ記しておこう。

17世紀にはプロテスタントの国として独立、発展したネーデルラントだが、今日では信者の数で見る限り、カトリックがプロテスタントを上回っているようだ。友人の話では、カトリック、プロテスタントの双方に言えることだが、教会へ行く若い人は明らかに少なくなったらしい。不安な時代とはいえ、神頼みでは解決しえないと思う人が増えたからだという。半ば冗談ではあるが、その通りだろう。

壮絶な対立

ここで注目しているのは、宗教が今よりはるかに大きな重みを持っていた時代の話である。といって、現代で宗教の存在が薄れたというのでは必ずしもない。宗教を背景とする戦争が今でも絶えないことから明らかだ。

17世紀のオランダは、スペインとの戦争の過程、そしてその勝利の結果として、新教カルヴァン派を国教として奉じる国となった。自由な宗教上の選択というよりは、強制でプロテスタント化したといえる。しかし、公的には否定されたカトリックが、北ネーデルラント(オランダ)から抹消されたわけではなかった。現実には、プロテスタントとカトリックの間では、しばしば壮絶・巧妙をきわめた対立関係が連続的に展開していた。その実態は、現代人のわれわれの目からみても、きわめて興味深いところがある。

とりわけ、公的には存在を認められなくなったカトリック側の存亡をかけた努力は大きかった。ローマ教皇庁との関係も途絶えがちとなったオランダのカトリックは、カルヴィニスト改革による活動禁止とカトリック宗教改革の支援の狭間で、必死の生存努力を続けた。教皇庁との関係も円滑ではなくなった。こうした背景もあって、カトリック宗教改革の歴史上、ネーデルラント・カトリックの位置づけは、主流からのローカルな分岐という理解がなされがちであった。カトリック・オランダ教会は、ユニークでナショナリスティックな例外的展開のひとつと考えられ、その活動の実態は長い間、よく分からない部分が多かった。これには、当時の文書などがほとんどすべてオランダ語であり、正確な事情が教皇庁などにも伝わらなかったことも指摘されている。

しかし、現実にはオランダでのカトリックの動向は、宗教史上の観点から布教活動としても、きわめて注目すべき点を含んでいた。教皇庁側はカトリック宗教改革の中で、きわめて現実的に多彩な努力をしたオランダ・カトリックの経験を考え、取り入れることに失敗したともいえる。

自らの手での基盤維持

窮地に立ったオランダのカトリック教徒および教会は、プロテスタント側からの迫害に立ち向かいながら、信仰基盤の維持のためにさまざまな対応を迫られていた。たとえば、教会財産の接収は、オランダ・カトリックの運命に重大な影響を与えた。パトロンがなくなることの危機、司祭などの国外追放による聖職者の不足などが発生した。

ネーデルラントのカトリックは、次第に教皇庁から相対的に切り離されて、独自の決断、活動をすることになる。幸いであったことは、改革の意欲に燃えたカトリック・リーダーが各地に出現、ゼロからやり直す決意を持って望んだ。彼らは普通の平信徒間でのエリートであり、制度化したパトロンや長い間に浸透した利害関係から独立していた。そのため、ネーデルラントのカトリック・リーダーは、トリエント改革を他のヨーロッパ地域よりも自由に実施できた面もあった。時には、従来の伝統に固執するローカルな聖職者と対立する場面もあったようだ。地域によっては、迫害、差別などが、かえって熱心なリーダーの信仰活動を促進、維持させた。女性の活動も目覚しかった。フェルメールと義母マーリア・ティンスなどの関係を見ると、こうした時代背景の一端を感じさせられる。

生存のための現実的対応

カトリック信者であることを選択した者は、時には罰金支払いの覚悟も辞さなかった。さらに、地域の役人への賄賂、献金、隠れた場所で時間もばらばらに礼拝すること、公的地位からの追放、逮捕、拘束、聖職者の追放、収監、教会の接収も仕方がないとするなど、他の国ではあまり見られない現実的対応が行われた。

こうした中で、ネーデルラントではカルヴィニストからかなりの数がカトリックへ戻ったとも報じられていた。カトリックにとっては外部からの迫害、圧力と、内部での人材養成が相まって進んだ。

国際的な活動

この過程で、これまでほとんど気づかれなかったのは北方でのミッショナリー活動の国際的次元での展開だった。ホーラント・ミッションといわれた布教組織は、北ヨーロッパのブラッセル、ルーヴァン、ケルンなどの国外追放者が主体となった活動だった。しかし、宗教活動の体系としては、しばしば統一性、整合性を欠いたとみられ、しばしば宗派間の対立・構想を生んだ。 ホーラント・ミッション神学校における教育は、ローマン・カトリックの国際的次元を強調した。オランダにおけるカトリックの再生は、結果としてカトリック宗教改革の強みとなった。

カトリックの観点からみると、1572年の孤立状態から、1600年時点ではほとんど機能しない、分裂状況にあった。しかし、その後上述のようなさまざまな活動が実を結び、1650年頃までには再生と活性化が進んだ。地域的差異があったにもかかわらず、オランダの経験を通してみたカトリックは、初期近代ヨーロッパにおける社会の周辺部で、少数信仰者が生存、活性化しうることを示したといえる。

フェルメールの生きたデルフトなど都市部の実態をみると、プロテスタントとカトリックの関係は、多数者が少数者の存在を抹消することなく、相互にある距離を保ち、お互いの領域に干渉することなく、市民生活をするという状況が形成されていた。日常の生活の前線部では、迫害、差別、嫌がらせなどの小競り合いは常に起きていたようだ。しかし、それらは、さまざまな現実的対応によって緩和されていた。

たとえてみれば、信仰背景の異なる人々がお互いに顔の見える垣根を境に同一地域に生活し、必要とあらば決まった出入り口から最低限の交流をするという社会であった。こうした経験を積み重ね、今日にいたったオランダだが、実際に住んでいる人々の話を聞くと、かなりのストレスでもあるようだ。他国へ移住する人も多い。オランダの友人は、オランダ人には住みにくく、外国人には住みやすい国になっていると、評した。

世界の先進国の間でも、際立って寛容な社会といわれるオランダだが、そのために物心両面で多大なコストも払われている。とりわけ、2002年、移民制限を提唱した政治家ピム・フォルスタインの暗殺、そして2004年の映画監督テオ・ファン・ゴッホの暗殺は、オランダの寛容性に文字通りナイフを突きつけるものだった。とりわけ、後者の犯人がイスラーム過激派の青年であったことで、イスラームとの関係は全国民にとって寛容性のあり方自体を深く考えさせる新たな課題となった。

新年早々、イスラエル・ハマスの泥沼化し、殺伐きわまりない戦争場面を見るにつけ、17世紀ネーデルラントの社会の有りようは決して遠い時代のものではないことを改めて思わせるものとなった。

新年早々から日比谷公園にテントが並ぶという状況は、どう見ても異常としか言いようがない緊急事態だ。「オバマ」がいない日本は、国民に将来へのエネルギーが充ちてこない。今はとにかく、与野党一致して、直前の問題へあらゆる手を打つべき時だ。その際忘れてほしくないことのひとつは、外国人労働者にも日本人に準じた救済措置を講じてほしいということである。彼らは忘れられた存在になっており、異国の寒風の中に文字通り放り出されている。

雇用政策についても、基軸となる構想がほとんど打ち出されていない日本の状況はかなり危うい。オバマ政権の「グリーン雇用」とまでは行かなくとも、中長期的にあるべき雇用創出の姿を政府は提示すべきだろう。新年早々でもあるし、ブログのひとつのテーマである移民問題の定点観測を続けてみたい。

移民(外国人労働者)に関する分析、論評を見ていると、かなり極端な主張に気づくことがある。いまや日本においても、外国人労働者は珍しい存在ではなくなったが、依然として偏った見方も横行している。きわめて簡単に要約すると、ひとつは、外国人労働者は砂のように流動的で、景気の変動に応じて大きく増減する(あるいは増減しうる)という見方であり、他方では多少の増減があっても移民は一方的に増加を続けるという見方である。いずれも正確ではない。移民についてもグローバル化が進んだ時代だが、地域や政策上の差異も依然として大きく、現実の動きをマクロ・ミクロの双方において、絶えず観察する必要がある。このブログは、その点をかなり意識してきた。

今回の大不況は、この点を見定める格好の機会だ。移民労働者は国内労働者以上に雇用調整の直接的対象になることが多いが、不況の深刻度が移民労働者にどの程度の影響を与えるかを観察することができる得難い機会だ。今回ほど深刻ではないが、同様な事態は1973年の第一次石油危機後のヨーロッパでも起きている。ドイツ、フランスなどが採用していたゲストワーカー・プログラムが破綻している。

今回のグローバル不況の震源地であり、世界一の移民大国でもあるアメリカでの変化は、とりわけ注目に値する。少し振り返ってみると、2002年時点では、アメリカ経済は小さな景気後退から回復しつつあった。その頃から、合法・不法を問わず、移民労働者が国境へ押し寄せていた。当時は移民の流れは一方通行で不可逆的な現象と考えられていた。押し寄せる移民の大波をいかに防ぐかというイメージが、アメリカ国民に強く印象づけられていた。

ギャラップ世論調査によると、2006年まではアメリカは、イラク戦争に次ぐ問題として、移民を国家的重要課題として考えてきた。しかし、このブログでも再三記してきたように、ブッシュ大統領が人気回復の材料として力を入れた「包括的移民政策」は、多くの修正にもかかわらず、議会の承認を得られず、実現しなかった。

移民の中では、特に南の国境を越えてくるヒスパニック系の不法越境者が問題となっていた。しかし、2008年9月に終わる会計年度でみると、アメリカを目指す不法越境者で国境で拘束された者は、およそ724,000人であった。この数は1970年代以降で最低の水準であった。当然とはいえ、国境パトロールは自らの管理活動の成果がもたらしたものと誇示してきた。しかし、現実をつぶさに見ると、入国管理の厳しい法規制よりも、市場の需給の力の方が大きかったと思われる。

減少が最も大きいのは建築、造園などの分野で働いていた非合法な労働者だった。今回の経済不況の根源でもある住宅市場に直接関連する分野である。彼らは不況の発生とともに、直ちにレイオフ、解雇の対象にされてきた。

ピュー・ヒスパニック・センターによると、2007年から2008年の間にアメリカに滞在していた不法滞在者1200万人のうち、およそ50万人が減少したと推定している。その内のある者は帰国し、また合法化への道を選んだと思われる。そして、不法滞在者ばかりでなく、新規に入国を目指す合法的移民の数も減少しているとみられる。

オバマは大統領選の過程で、自分が当選したならば移民問題は最初の1年の間にとりあげると明言している。国民的関心がきわめて高いことがその背景にあることはいうまでもないが、移民の中心であるヒスパニック(ラティーノ)系は、ほとんどが民主党支持であることを十分意識しての発言でもある。実際、オバマ候補に投票したヒスパニック系選挙民はきわめて多かったことが分かっている。2012年までにラティーノの多い選挙区はさらに拡大する。

不況に押されて不法移民が自らの意思で帰国するのならば、移民問題の最大の課題は、自然に解消するのかもしれないと思う人々もいるだろう。現在の移民管理システムの最大のほころびが修復されると考える人もいるかもしれない。しかし、現実には移民政策の構築は困難さを増すと見る専門家が多い。

2007年に潰れてしまった包括的移民法案は、第一に1200万人近い不法移民の合法化、第二に既存の法律をさらに強化し、不法入国には厳しくあたること、第三に農業分野などアメリカ人が就労したがらない分野で、移民労働者の供給を増やすことなどが含んでいた。リベラル、ヒスパニック、保守、ビジネスマンなどへの妥協を含んだ産物だった。

今回の大不況は、これらのパッケージの第3の部分を押し流してしまうだろうと見られている。不況が到来する前には、オバマを含めて中西部の民主党系支持者は、農業分野などでのゲストワーカー・プログラム案には賛成ではなかった。不況の時に、移民受け入れ拡大を提案することは難しい。ちなみに、アメリカの過去2回の移民法緩和は、失業率が低かった1965年と1990年に実施された。

大不況の力にまかせてしまい、アメリカが新移民政策の検討、導入を先送りすることは望ましくない。というのは、近い将来、幸い経済が再建され、活気を呈してくると、移民問題は再び難題として浮上してくることが明らかだからだ。

移民の流れは必ずしも、不可逆的ではない。長い時代の経過の間には、寄せては返す波のように、入国・出国の変化が続く。しかし、長い時間が経過した後には、波が土地を浸食したように深い跡が残る。

今回の大不況でも移民労働者の多数は、出稼ぎ先に留まるだろう。移民労働者の流れには、ひとたび動き出すとよほどの条件変化がないかぎり、同一方向へ流れ続ける特性がある。移民の流れがある方向へ動き出すと、定住化などが進み、かなりの期間、主流は同一方向へ流れる。逆転防止装置のある「ラチェット歯車」のような効果だ。大不況の衝撃を受けて、一部に帰国などの流れが生まれているが、多くの移民労働者は出稼ぎ先にとどまるだろう。本国に戻っても仕事があるわけではない。帰るも地獄、留まるも地獄だ。今回の不況で、日本、アメリカなどへの出稼ぎは減少し、帰国者が増えるだろう。逆流を止める動きが、どこで働くかを見極めることも、今後の雇用政策にとって、重要な意味を持っている。

不況が移民労働者を押し戻しているからといって、移民政策への関心を低めてしまうことは後に大きな禍根を残す。とりわけ、人口減少に伴う労働力不足がすでに深刻な形で押し寄せている日本にとって、目前の派遣労働者問題だけに目を奪われて、中長期の労働力政策(移民受け入れを含む)の国民的検討・構築を先送りしてしまう愚は、どうしても避けねばならない*。次世代のために、しっかりと考えねばならない重要課題だ。

* たとえば、今回の不況発生以前から日本人が就労したがらない労働分野は急速に拡大しており、外国人労働者がそれを補ってきたという事実が存在する。不況が深刻化している中で、地域や職種でみると、人手不足に悩む分野も厳然として存在する。実は今回の「非正規雇用」(妙な用語だが)の過剰と人手不足は、車の両輪のような関係にある。国の雇用政策は、こうした点をしっかりと把握したものでなければならない。

References

'The border closes.' The Economist December 20th 2008

杉山春『移民還流』新潮社、2009年