SIMON VOUET(PARIS 1590-PARIS 1649)

Portrait of Simon de Montfort(about 115-1218)

Between 1632-1635

Oil on canvas, 214 x 134cm

Chateau de Bourdeilles

帯剣貴族の例

SIMON VOUET(PARIS 1590-PARIS 1649)

Portrait of Gaucher de Chatillon (1250-1326)

Between 1632-1635

Oil on canvas, 218 x 137cm

Paris, Musee du Louvre

法服貴族の例

シモン・ヴーエの肖像画の傑作といわれる。

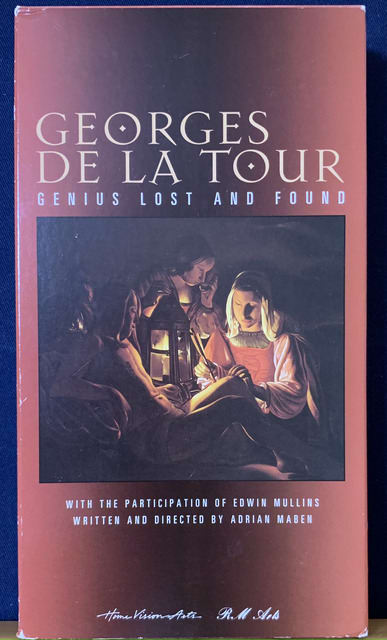

ラ・トゥールという稀有な画家にとって、自らの運命を定めた人生の決定的転機がいくつかあったと考えられる。史料その他からの情報で判断する限り、最も重要な意味を持つものは、1617年、貴族の娘ディアヌ・ル・ネールとの結婚であったのではないか(1617年7月2日結婚契約書、ヴィック)。これによってパン屋の息子ジョルジュは身分制度の階梯を上り、有名画家としてその後の社会的成功に大きな一歩を進める足がかりを得た。

1593年の誕生以来、この時までのジョルジュの画家としての修業過程は、史料の上ではほとんど空白といってよい。しかし、ジョルジュはすでに画家として多くの人が認める芸術的成果を残していたことはほぼ確実とみられる。それなしには、この結婚自体が成立しなかったであろう。残念なことは、この時点でラ・トゥールがいかなる作品を残していたかが、作品年次あるいは史料の上でもほとんど確定できないことである。

身分制の壁を乗り越える

この結婚はアンシャン・レジーム下、貴族(第2身分)と平民(第3身分)という異なった社会身分の間での結婚であった。当時、この身分制度は必ずしも固定的なものではなく、裕福な第三身分は 売官制によって貴族の身分を買うこともあった。「 法服貴族」といわれる。他方、世襲的な 「帯剣貴族」 の中には没落するものも現れていた。

ラ・トゥールという稀有な画家にとって、自らの運命を定めた人生の決定的転機がいくつかあったと考えられる。史料その他からの情報で判断する限り、最も重要な意味を持つものは、1617年、貴族の娘ディアヌ・ル・ネールとの結婚であったのではないか(1617年7月2日結婚契約書、ヴィック)。これによってパン屋の息子ジョルジュは身分制度の階梯を上り、有名画家としてその後の社会的成功に大きな一歩を進める足がかりを得た。

1593年の誕生以来、この時までのジョルジュの画家としての修業過程は、史料の上ではほとんど空白といってよい。しかし、ジョルジュはすでに画家として多くの人が認める芸術的成果を残していたことはほぼ確実とみられる。それなしには、この結婚自体が成立しなかったであろう。残念なことは、この時点でラ・トゥールがいかなる作品を残していたかが、作品年次あるいは史料の上でもほとんど確定できないことである。

身分制の壁を乗り越える

この結婚はアンシャン・レジーム下、貴族(第2身分)と平民(第3身分)という異なった社会身分の間での結婚であった。当時、この身分制度は必ずしも固定的なものではなく、裕福な第三身分は 売官制によって貴族の身分を買うこともあった。「 法服貴族」といわれる。他方、世襲的な 「帯剣貴族」 の中には没落するものも現れていた。

*帯剣貴族と法服貴族

帯剣貴族は中世以来の封建(武家)貴族。法服貴族は官職売買制度を通じて司法・財政の官職を獲得し、高等法院などの高級官職につくことで貴族身分に叙された新興貴族。富裕なブルジョアは没落貴族から所領を買って領主となり、高等法院などの高級官職につくことなどを通して、貴族身分に入り込んだ場合もあった。両者の間には時に争いも生じた。

ロレーヌ公国はフランス文化圏に入り、フランスの法体系などを取り入れ、踏襲していた。小国であったため、ロレーヌ公の裁量が働く余地は大きかったと思われる。ちなみに、ディアヌ・ル・ネールの父親はロレーヌ公の財務官の役を果たしていた。法服貴族の範疇に入ると考えられる。

ジョルジュは父親がヴィックのパン屋という平民の身分(第3身分)に属していたが、ヴィックの町での交友関係や粉屋との取引額などから町ではかなり知られた人物で、生活面では比較的裕福であったと推定されている。それでもリュネヴィルでは貴族(第2身分)のディアヌ・ル・ネールの家族との間には厳しい身分制度の障壁が存在した。

ネールの両親がこの結婚に必ずしも同意していなかったのではないかとの推測も成立しうる由縁でもある。

見逃せない代官の先見性

しかし、この難しい状況にあって、こうした懸念を払拭する役割を果たした人物がいた。以前に記したヴィックの代官ランベルヴィエールである。断片的史料から推定しうることは、代官はジョルジュという若者の隠れた芸術的資質を早くから認め、パン屋の父親を説得し、画業修業の道を推薦し、さらには作品の購入まで知人に勧めている。音楽、美術などの隠れた才能を秘めた若者のための活動機会を様々に提供していたようだ。ためらうディアヌの両親を説得し、なんとかジョルジュとの結婚を成立させたのも、ランベルヴィエールの尽力なしにはできなかったろう。ラ・トゥールの画家としての生涯を語るに際して、この人物の役割は欠かすことのできない重みを持つ。

ラ・トゥール家とランヴェルヴィエール家の関係も強まったようだ。一つの例として、1629年にはランヴェルヴィエールの息子とラ・トゥールのいとこが結婚し、リュネヴィルに住んだ事実がある。

ジョルジュは結婚後ほぼ2年間、この地域の慣行として生地ヴィックの両親の家で過ごした後、ネールの生地であるリュネヴィルに移住し、画家としての活動を開始する。この時1620年、ロレーヌ公アンリ2世に宛てて、貴族の身分の女性と結婚したこと、そして絵画の技術それ自体が高貴であることを理由に、すべての税金の免除と社会的特権を認めてほしい旨の請願書*を提出し、同年7月10日に認められている。

*ジョルジュとディアヌの間には、1619〜1636年の間に10人の子供が生まれた。男女それぞれ5人ずつだった。

画家は高貴な仕事

この時に認められた貴族的特権がラ・トゥールのその後の人生において、決定的に重要な意味を持つものとなった。この請願で重要なことは、自らが身につけた絵画の技能自体が高貴なものであるとの主張にある。これは、既にそれまでに、Deruet, Le Clerc, Callot などに与えられた待遇と同等のものを意味すると考えられ、ロレーヌ公国がこの地域で他に先駆けて絵画と画家という仕事の地位の高貴さを認めたという意味で特記すべきものであった。

1620年代はロレーヌにとって数少ない繁栄の時であり、文化的にも興隆していた。1630年代に入ると、疫病が大流行し始める。

広くはフランス文化圏にありながら、相対的な自立を確保したいと考えていたロレーヌ公としては、芸術の「高貴性」を称揚することで公国の規範の一端としたいと考えたのかもしれない。ジョルジュは、それを先取りして示すことで、パン屋の息子と貴族の娘との結婚という他力的な要素を希薄化し、請願の中核としたいと考えたのだろう。

リュネヴィルには幸い他の町のように競争相手となる画家もいなかったこともあって、請願は受け入れられた。この請願内容にも恐らくランベルヴィエールの強いアドヴァイスがあったものと思われる。

ラ・トゥールとしては、この特権付与は何よりも望んでいたことであり、その後の画家生活のあちこちで主張されることになった。その結果は様々な衝突、軋轢を引き起こすが、ラ・トゥールにとっては安易に妥協することは、自らが獲得した貴族的地位と特権を放棄することになり、絶対譲れなかった一線であったと考えられる。対応がしばしば横暴、強引なものとして感じられたのも、ある程度仕方がなかったのだろう。

記録の上では、リュネヴィルに移住した後、ジョルジュ夫妻は頻繁に結婚などの証人、子供の誕生に際しての代父母などの役を積極的に務めている。このことはラ・トゥール夫妻が地域などでの人的交流の強化に極めて熱心だったことを示している。

平民が貴族になる方法

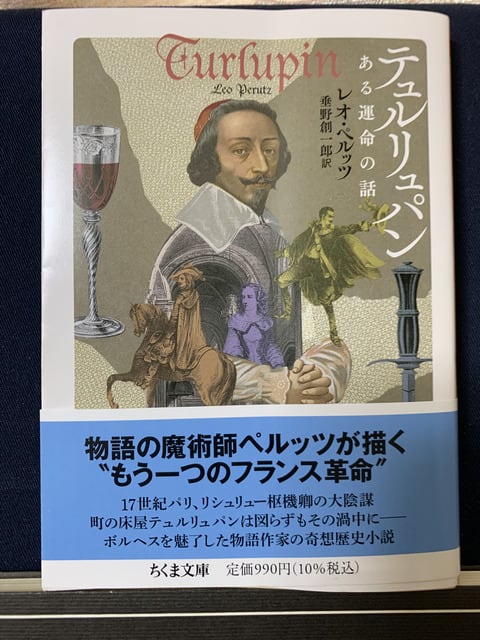

アンシャンレジームの下で、ジョルジュの場合のように身分制の壁を越えて貴族となる道は固く閉ざされてきた。しかし、可能性が全くなかったわけではない。売官制のような抜け道は存在した。さらに、現代のように出自などの情報が入手できるような環境がなかったことなどもあって、ひとたび確保した貴族の称号、特権の内容などを客観的に確認することは困難であったと推定できる。そのため、貴族の僭称、誇示などもあったようだ。そうした混迷した状況 (1642年のある事件)を背景とした次の如き小説も存在する。あくまで小説であり、どこまでが当時の事実に基づくものであり、逆に事実ではないかは明らかではないが、17世紀のフランス革命当時の奇想天外な展開が描かれている。他の史料などと併せ考えると、フランスの貴族社会にはかなりの乱脈、混迷した状況が展開していたことが分かる。

ペルッツの小説『テュルリュパン』*は、30年戦争(1618~1648)の時代背景の下、宰相リシュリューの大陰謀が渦巻く中、町中の床屋テュルリュパンがいかにして貴族として登場、活躍するかが描かれている。ラ・トゥールと同時代である。小説では、この時代の底流に存在した貴族なる身分の怪しげな実態が巧みに描き出されている。どこまでが事実で、どこからが虚構なのか、判然としないほど渾然一体として、一気に読ませるものがある。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの場合は、パン屋の息子が画家として実績を示し、貴族の娘と結婚することによって、貴族的特権を獲得する実際の話だが、この小説では、町中の床屋が貴族の座に至るまでの信じ難いほどの変転の過程が描かれている。歴史小説なので、虚構なのか事実なのか不明だが、読むほどに魅了される展開である。これは、もう一つのフランス革命といわれる次元の話である。事実、フランス革命には教科書には記されていないような雑然とし無秩序な世界があったことが知られている。

ジョルジュやエティエンヌが各所で見せた貴族的特権への執着は、当時の下級の法服貴族などにしばしば見られた行動でもあった。とりわけ、父親のように画家として生きてゆくだけの技量を持ち得なかったエティエンヌにとってみれば、ロレーヌ公の覚えめでたく一代限りでも貴族として生きることを選択したのは当然であったといえる。

*レオ・ペルッツ(垂野創一郎訳)『テュルリュパン:ある運命の話』ちくま文庫、筑摩書房、2022年(Leo Perutz, TURLUPIN, 1924)

Reference

JACQUES THUILLIER, GEORDES DE LA TOUR, Flammarion, 1993, 1997

RICHELIEU: ART AND POWER, Edited by Hilliard Todd Goldfarb

RICHELIEU: ART AND POWER, Edited by Hilliard Todd Goldfarb

Montreal Museum of Fine Arts. 2003

続く