ジョン・コンスタブル(1776~1837)はイギリス美術界では、今でこそジョセフ・マロード・ウイリアム・ターナー(1775~1851)と並ぶ国民的巨匠の地位を確保しているが、その生涯は順風満帆というわけではなかった。

コンスタブルが生まれた1776年はターナーの1年後だったが、名誉あるロイヤルアカデミーの正会員として入会を認められたのは、1829年、52歳とかなり遅かった。これに対し、ターナーは1802年、26歳の時だった。二人ともにロイヤルアカデミーの附属美術家養成課程に在学したことも同じであった。しかし、コンスタブルの画家としての評価は生前のこの事実にも象徴されるように、決して恵まれて華やかなものではなかった。

コンスタブルはしばしばターナーと比較されてきた。ターナーは画題も極めて広く、水彩から油彩、伝統的な風景画から抽象画に近いものまで、常に斬新で革新的な試みを続けた。

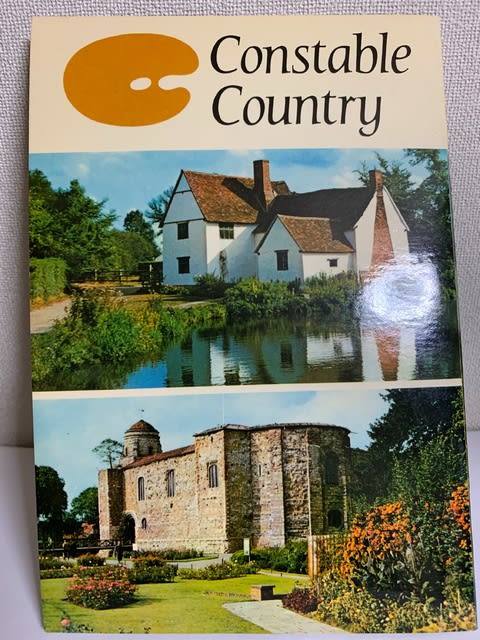

これに対して、コンスタブルの画風は保守的であり、画題も古典的、平穏な郷土の自然、風景を緻密に描いた。画家の好んで対象としたは、’Constable Country’として知られる郷土近傍の自然描写にかなり限定されていた。この場合の’ country’ とは、この地の風景を描かせたらコンスタブルに比肩する者はいないという、画家と土地・地域が切り離せない領地 domain あるいは王国のようになっているという意味である。そこは画家が生まれ育ち、生涯こよなく愛した田園が広がる故郷でもあった。画家の生前の活動範囲と合わせて、今日ではおおよその輪郭・線引きがなされている。

コンスタブルの風景画で特筆すべき点のひとつは、日常の絶えざる風景、気象の観察に基づく濃密な自然描写であり、時代を追ってイギリス人の間に根強い愛好家を生んでいた。この地域に少し住んで旅してみると、コンスタブルの描いた空のようだと思ったこともしばしばだった。

ターナーとコンスタブル

ターナーがロンドン、コヴェントガーデンの理髪師の家に生まれ、都会っ子であったのに対して、コンスタブルは豊かな自然と田園風景が広がるイングランド東部サフォークの裕福な製粉業者の家の生まれだった。そして地域の風景に制作の対象をほぼ限定していた。出自の違いは、二人の画家の制作環境、対象に強く影響していた。

ターナーと比較して、コンスタブルの作品には見る人を瞠目させるような動的な要素は少ない。平穏そのものとも言える風景が濃密に描かれている。コンスタブルの作品はイングランドよりもフランスで高い評価を得て、作品の多くはフランスで人気があった。バルビゾン派に影響を与えた画家でもあった。その後、コンスタブルの作品はイギリス人の間でも急速に人気が高まり、ゲインズバラ、ターナーと比肩する風景画家としての地位を得るまでになった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

生い立ち

画家コンスタブルはイングランド、サフォーク、イースト・バーゴートの豊かな穀物商人で製粉業者ゴールディング・コンスタブルと妻アン(ワッツ)の間に、次男として生まれた。ゴールディングは最初は 同地のフラットフォード、その後エセックスのデダムのミルを所有、経営していた。小麦粉、穀物などをロンドンに運ぶために小さな船 The Telegraphも所有していた。夫妻には三人の息子と三人の娘がいた。ジョンは4番目の子供だった。

長男は知的障害があったようで家業の後継者にはならなかった。そのため次男のジョン・コンスタブルが継承すると期待されていたが、本人はそのつもりはなかったようだ。ジョンは短い期間ラヴェナム Lavenhamの寄宿学校に在学したが、家業を継ぐことには乗り気でなく、その後デダム Dedhamの学校へ移って歩いて通学した。卒業後、しばらく穀物の商売に関わったが、1799年、コンスタブルは父親を説得し、画家になることを承諾させた。ロイヤルアカデミーの附属学校へ見習生として入学、オールドマスターの技法などを学んだ。画家がこの時期に学んだ大家の中にはクロード・ロランなどに並び、かつて本ブログにも記したゲインズバラも含まれていた。製粉場の経営は、いつの間にか弟エイブラハムが引き継ぐようになっていた。

ジョン・コンスタブルの父親は家業の後継者と考えていたジョンが画業を志すことについては、あまり良しとしなかったが、次第に考えを改め、ジョンが40歳近くになるまでは金銭的支えなどもしていたようだ。むしろ、母親の方がジョンの隠れた才能を認めていたといわれる。さらに、生家の近くの素人画家がジョンの画業への志を支えたようだが、ごたぶんにもれずジョンの父親とは良い関係ではなかったようだ。父親とジョンの意思決定にかなり強い影響を与えたのは、ジョンが19歳の時出会ったサー・ジョージ・ボーモン Sir George Beaumontというアマチュアの美術家であり、富裕な美術収集家であったともいわれている。さらに、ジョンはその後に出会った画家などから絵画制作の手ほどきを受けたようだ。こうした経緯の後に、1799年父親はそれまでの頑なさをやや緩め、ジョンがロイヤルアカデミーに入学するに必要な資金援助をすることにしたらしい。他方、ジョンはアカデミーが歴史画や肖像画を重視し、そのための指導に重点を置くことに意気喪失したようだ。そして風景画の制作のために郷里に戻った。

このように、未だ幼い少年、若者の隠れた才能を見出すに何が契機となったかという問題は、このブログで取り上げているラ・トゥールの場合と比較しても興味深いものがある。

今回は、コンスタブルが作品制作の主たる対象としたいわゆる’Constable Country’の中で、画家として自立する前に過ごした地について、ブログ筆者が感じた限りで記しておく。画家の生涯では中心的部分では必ずしもないが、幼い時期の体験は後に大きな動機となることもある。一般に'Constable Country' と呼ばれるこの地域は SuffolkとEssexの境界地域、東のWalton-on-the-Nazeと西のCastle Hedinghamに挟まれる領域である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

中世以来の珠玉のような土地:ラヴェナム

ここに紹介するラヴェナム Lavenham は、15ー16世紀半ばまで、ウールの生産、織布で繁栄した町である。画家はこのローカルな寄宿舎学校で、短いが画家を志す心が満たされない時期を過ごした。いじめにも会ったようだ。人生の行方定まらず、鬱々と過ごした日々もあったのだろう。

繊維業に関心を抱いていた筆者は、在英中に数度この地を訪れたことがあった。近くにあるロングメルフォードと並び、ウールの織布加工で繁栄した町である。ラヴェナムは、美しい木造の家々が今に残り、大変興味深い。街並みを彩る家々の中には、年月の経過とともに歪んだり傾いたものもかなりあるが、地震国でないイングランドでは幸いそのままに保存されてきた。16世紀ラヴェナムのウール産業は、オランダの難民がコルチェスターで始めた、より安価でファッショナブルな企業に立ち遅れ衰退したが、財政困難で古い建物を新しくする余裕が生まれなかったことが、今日に残る趣きある街並みを残しているといわれる。

Lavenham Wool Hall, built in 1464

傾き歪んだ家々

St Peter and St Paul's Church

スワン・ホテルといわれる今に残るホテルも美しく、当時の面影を伝えている。ギルドホール、15世紀の教会 St. Peter and St. Paul, Lavenhamはサフォークで最も素晴らしいとされ、「イーストアングリアの宝石」ともいわれる。イングランド有数の規模でもある。

コンスタブルがラヴェナムを去り、ロイヤルアカデミーでの修業など、いくつかの体験を経て本格的に画業に専念してから制作した作品のひとつに、デダム・ヴェール Dedham Valeと題した作品がある。デダムはエセックスとサフォークの境界に近い自然の風景の美しい場所である。画家の家から遠くなく、頻繁に足を運んでいたようだ。

26年後の制作では

1802年、コンスタブルが26歳の時、今日、画家の主要な作品のひとつと考えられるDedham Vale と題した最初の大作を描いている(Victoria and Albert Museum, London所蔵)。それから26年後の1828年、画家は同じ場所に戻り、The Vale of Dedham(National Gallery of Scotland, Edinburgh所蔵)と題したほとんど同じ構図の作品(下掲)を制作した。

大変興味深いのは、この作品にはジプシーの母親が焚き火の傍らで子供をあやしている光景が小さく書き込まれていることにある (どこであるか、お分かりですか)。そこは、ジプシーがキャンプするに適した場所ではあった。画家が以前の作品とは異なるジプシーの姿を描き込んだことについては、画家は何も書き残していない。1820年代はサフォークは農業不況で社会不安も醸成されていた。画家はそれについて何らかの思いを抱いたのだろうか。それとも、ほとんど緑色の画面に一点赤色を加筆することで画面の活性化を意図したのだろうか。ちなみに本ブログではジプシー(ロマ)については、かなり多くの記事を掲載している。

ーーーーーーーーーー

コンスタブルの生涯並びに作品の対象として著名になった今日では、’Constable Country’ を歩いたり、自転車、ボートなどで尋ね、画家が選び抜いたと思われる場所を発見することも可能になっている。世界的なコロナ禍で人々の移動が制限され、展覧会も大きく減少している今、「コンスタブル展」は、イングランドの静かな風景を居ながらに楽しむ得難い機会でもある。

John Constable, The Vale of Dedham, National Gallery of Scotland, Edinburgh