L. S. ローリー, 《フットボール》

ラウリーとラ・トゥール

17世紀の画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥール1693-1652)のことは知っていても、19世紀末から20世紀にかけての画家L.S.ラウリー(ローレンス・スティーヴン・ラウリー:1887ー1976)の双方に関心を抱いているファンは、ブログ筆者以外にはまずいないだろうと思っていた。

時代も300年近く大きく離れる上に、ラ・トゥールについて知っていても、ローリーの知名度が上がったのは、比較的近年のことである。とりわけ、後者はイギリス・マンチェスター付近でほとんど全生涯を過ごし、栄誉や名声を求めることもせず、その地を離れることのなかった地方画家であった。晩年、次第に国民的名声を得るが、知る人ぞ知る存在であった。日本で数人の美術家に尋ねたが誰も知らなかった。他方、友人のイギリス人(経済学)に尋ねたら、「よく知っているね!」と逆に驚かれた。彼もファンだった。しかし、ラ・トゥールについては、彼も知らなかった。

見ていた人

ところが、思いがけずも、この二人を好み、美術評論や文学の対象としている人がいることに気づいた(記事最下段)。ジョン・バージャー(1926~ )*という現代イギリスの著名な美術評論家、脚本家である。日本では知る人ぞ知る存在だが、絵画や写真について、いくつかの優れた業績を残している。

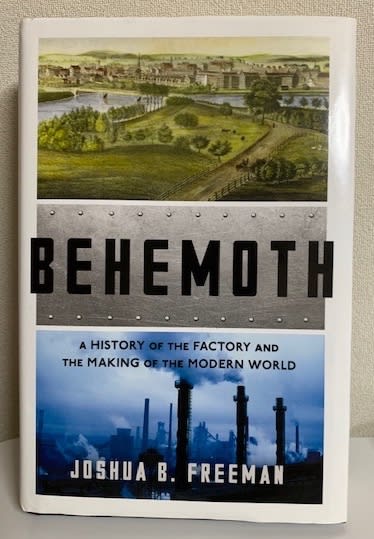

彼が着目した特異な画家L.S.ラウリーは、ブログ筆者もかねて記したように、1918年以降、イギリス北部の工業地帯であるマンチェスター、サルフォード近傍のイギリス工業社会の変遷を、独特の技法で着実に描き続けた。対象は産業革命で大きく変貌したこの地域で、長く親しんだ農地を追われ、工場で働く以外に生活の方途がなくなった労働者という貧しき人々の日常である。彼らの日常はほとんど生涯を通して変化することはなく、強固に形成された社会階級の最下層として、晴れの日も雨の日も同じような生活を過ごしていた。隣人の喜びも悲しみも等しく分かち合っていた。ラウリーは彼らと同じ場所に住み、画家としての生活を過ごしていた。母親に当初強く反対されたのだが、画家以外に人生でしたいことはなかった。そして、その意志を愚直なまでに貫き通して生きた。

ローリー《クローザー・ストリート、ストックトン》

産業革命以降、イギリス経済を牽引してきた北部工業地帯は、多少の変化はあったが、長らく同じ劣悪な環境・雰囲気を維持し続けた。日夜を問わず立ち上る濛々たる煤煙で覆われる空は、いつも濃い灰色で薄暗く、雨上がりの後ぐらいしか、青空を見せなかった。

ラウリーは多くの美術家が創作の対象とは考えないような工場、街路、病院、そして貧しい人々の日常を飽きることなく描き続けた。白黒写真しかなかった時代の記録としては、はるかに現実を伝える貴重なものとなった。煤煙で覆われた灰色の空は、季節によって多少の違いはあったが、ほとんど変わることなく、ラウリーの作品を特徴づけた。あたかも、夜なのか昼なのか判然としないラ・トゥールの作品を思わせるものであった。

L.S.ラウリーの作品は一点、一点見れば、平凡で稚拙にさえ見えるが、現在訪れてみれば、そのほとんどが同じ場所に同じ建物として存在しているのだ。街を歩く人々の衣服は、多少異なってはいるが、それほど大きな違いを見せていない。

L.S.ラウリーの作品が制作された後、世界は1930年代の大不況を経験する。イギリス北部の工業地帯は最大の犠牲を被った地域である。この地域が新たな産業を基盤として再生し、装い新たな姿を見せることを想像することは極めて難しい。

画家はその独特な画法の成果を後世に残すために、常に心がけたこととして、「一度も外国に行かず、一度も電話を引かず、一度も車を持たなかったことである」と述べていた。こうした特異な性格と強い意志を持った画家によって、歴史の記録は残されたのだ。

ラ・トゥール:人の心を打つ真作と作られた話

他方、ラウリーより300年近く前に遡る画家ラ・トゥールは、若い頃から、かなり著名な画家であった。ヴィック=シュル=セイユというロレーヌの小さな町のパン屋の次男として生まれたが、天賦の才に恵まれ、数十点の今日に残る印象的な作品を制作した。いずれの作品も見る者に強い印象を刻み込む。いくつかの作品は、神秘的あるいは謎めいており、一目見たら生涯忘れることはないかもしれない。ブログ筆者もその魔力に取り憑かれた一人だ。

作品の素晴らしさは、画家に生まれつき備わったものであり、今日残る作品が、その秘めたる才能の成果であることは、疑うところはない。フランス17世紀に燦然と輝く金字塔のひとつだ。

ラ・トゥール 《マグダラのマリア》作品断片

しかし、画家の生後、今日まで伝えられる話のかなりの部分は後世の所産である。きわめて断片的な古文書史料などから組み立てられたストーリーが伝承されている。《大工ヨセフ》のような神秘的で美しい作品と、強欲な領主のようで、農民に嫌われていたというような画家の人格と作品の間には信じがたい大きな断裂がある。イタリア行きの史料も少なく、多くの謎に包まれている。フランス国王13世の王室付き画家にまで取り立てられたと話もあり、事実と思われる部分もある。後世に作られた話は、従来の美術史の次元を越えた新しい視点から見直される必要がある。

ラ・トゥール 《女性の頭部》(断片)

絵画や写真などの美術作品を正しく「見るということ」(鑑賞すること)の意味と難しさをバージャーは伝えている。「作品を見る」ことは、その作品を制作した画家の人生を見通すことでもある。

*ジョン・バージャー(飯沢耕太郎監修・笠原美智子訳、筑摩書房、2005年)『見るということ』(John Berger, About Looking, 1980:美術評論集所収

「ローリーと北部工業地帯」

「ラ・トゥールとヒューマニズム」

ちなみに、バージャーはラ・トゥールの作品から《大工ヨセフ》《鏡の前のマグダラのマリア》《蚤をとる女》の3点を挙げている。しかし、《蚤をとる女》は「私には解釈不能である」と記している。この作品が、ラ・トゥールの真作と判定された時の人々の受け取り方については、本ブログでも記した。筆者はこの作品の発見以来、幾度となく見る機会を得たが、回を重ねるごとに、この作品が持つ絶妙な美しさを共有するようになった。そのために、作品が制作された時代へ出来うる限り近ずくことを心がけてきた。絵画を「見るということ」は、いかに難しいことか。しかし、それは大きな楽しみでもある。