Bartolomeo Manfredi (attributed)(1582-1622)

Saint Jean-Baptiste

Debut du XVIIe siècle

Huile sur toile 148 x 114 cm inv.174

国立西洋美術館で開催中の『ルーブル展』に出展されている作品の中に、いくつか特別に興味を惹かれた作品があった(ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの「大工ヨセフ」そしてロレーヌ出身の画家クロード・ロランについては、すでに記した)。

気になる作品の中に、イタリアの画家バルメトロ・マンフレディの作品ではないかと推定されている『仔羊と洗礼者ヨハネ』(上掲)もあった。見るからにたくましく、健康的な若者と仔羊が対面する情景が描かれている。自然主義的な画調で、色彩も鮮やかだ。ヨハネとされる若者も、普通の人のように描かれ、特別の扱いをされているわけではない。このテーマと描き方は、17世紀カトリック宗教改革の流れの中で、教皇側が好んで推奨したものであった。

主題の源流は色々考えられるが、この作品の雰囲気から、ローマのカピトリーノ教会に伝わる同じ題材のカラヴァッジョ作品にたどり着くと見られてきた。そして、議論の余地はあるが、カラヴァッジョの手法を継承し優れた画家の一人に挙げられるバルトロメオ・マンフレディの手になるものとされてきた。

画面を圧する若者の姿は、はつらつとして真摯に描かれている。羊を見つめる容貌にも、純粋な雰囲気が充ちている。真剣なまなざしで羊と対する姿は率直で感動的だ。

他方、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの『砂漠の洗礼者ヨハネ』は、同じ主題を描きながら、その与える印象はきわめて異なっている。ヨハネは若者として描かれているが、マンフレディの作品と比較して、対照的ともいえるイメージだ。

ラ・トゥールのヨハネは、長い旅路に疲れ切った若者として描かれている。わずかに一本の杖にすがりながら、目の前にいる仔羊に草を与えている。若者は目を閉じ、なにかを想っているのだろうか。マンフレディの作品と比較すると、対照的ともいえる印象だ。使われている色彩も赤褐色系で最小限であり、不必要なものはなにも描かれていない。シンプルそのものだ。そこにはマンフレディのような明るいイタリアの太陽の光は射していない。一見すると、マンフレディの作品の方が率直に元気を与えてくれるようだ。

しかし、ラ・トゥールの描いた疲れきった若者を目を凝らして眺めていると、印象は次第に変わってくる。画面には、いいようのない不思議な光が射して、若者の半身を照らしている。画面全体を覆う赤褐色の色調も実はかなり異様だが、その光源も確定できない。周囲の状況から自然光とは思えない神秘的な光だ。

そして、この一見陰鬱ともいえる画面を見ていると、柔らかな安らぎを与えてくれる、力のようなものが伝わってくる。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールという画家の計り知れない力量を改めて感じる。

ある日、ヴィック・シュル・セイユの小さな美術館で、誰もまわりにいない静かな空間に一人座り、この小さな絵を見ていた。パリや東京のような都会の美術館の人混みの中では十分に伝わってこないものが、そこにあった。次々と押し寄せる不安の種に疲れた現代の若い世代の人たちにぜひ見てほしい、簡素だが珠玉のような作品だ。

couverture

Georges de La Tour, Saint Jean-Baptiste dans le désert, Edition Serpenoise, Départment de la Moselle, 1995.

*

『ルーヴル美術館展 ―― 17世紀ヨーロッパ絵画』

2009年2月28日―6月14日

国立西洋美術館

富岡製糸場入り口(北口)

深緑の一日、群馬県富岡市に残る富岡製糸場を訪ねた。この工場、20年以上前に遡るが、同じ地域のいくつかの企業をめぐる見学旅行に参加した折に訪れたことがあった。その当時は片倉工業の下で、まだ操業していた。

富岡製糸場を訪れる以前から繊維工業には、強い関心を抱いていた。その理由については長くなるので省略するが、日本ばかりでなく、アメリカ北東部ニューイングランドから南部の原棉生産州への移転について調べるために、ローウエル、フォールリヴァーなどに残る産業遺産、南部の新鋭工場、さらにイギリス、イタリアの工場なども訪ねたことがあった。富岡製糸場については、世界遺産に登録されるために努力の途上ということを、なにかの折りに知り、時間に制約されることなくゆっくり見てみたいと思っていた。

今回はローカル線の旅を楽しんでみたいと思い、高崎から上信電鉄に乗り、「上州富岡駅」で下車する経路をとることにした。休日であるにもかかわらず、観光客の姿は少なく、社内も空いていた。ワンマンカー、無人駅化などが進み、地方電鉄の経営の困難さが見て取れる。

製糸場は「上州富岡駅」を下車、町中を10分程度歩いた所にある。富岡は日本の各地にみられるようになった駅前から人影の少ない、閑散とした町並みである。自動車だけはかなり往来が激しい。街角に掲示された案内に従い、ゆっくり歩いていると、目の前に煉瓦色の壁と立派な門が現れた。

富岡製糸場は明治政府の富国強兵・殖産興業政策の一環として構想され、最初の官営工場として、1871年(明治4年)に着工、翌72年(明治5年)に完成した。

民間企業の経営に移管した後も幾多の星霜を経て、最終的に1987年に操業を止め、2005年に富岡市に寄贈され、国指定史跡、国指定文化財として継承されている。2007年に「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産暫定一覧表の追加物件として選定、受理された。目指す世界遺産登録までは、まだ遠い道だが、努力は実りつつある。いくつかの点で充実したらと思うこともあるが、多分関係者はすでにお気づきのことだろう。

明治政府の掲げた殖産興業政策の一環として構想された最初の官営工場・富岡製糸場については、歴史の教科書にも記載され、かなりよく知られているので改めて繰り返さない。上記の世界遺産を目指すサイトでも概略を知ることができる。

明治3年(1870年)「官営製糸場設立の議」が決せられ、フランスからの経営・技術の導入が決まり、立地決定、翌年から建設が開始された。交通の点でも決して便利な場所でないにもかかわらず、大変迅速な決断、実行に感心する。

操業が開始されたのは明治5年(1873年)だった。その後明治26年に、富岡製糸所として三井家への払い下げが決まった。明治35年原合名会社に委譲された。そして、昭和13年片倉製糸(株)の経営するところとなった。

富岡製糸場通用門(明治5年と刻まれた銘板に注意)

完成後、百数十年を超える年月を経過した今、眼前に広がる工場施設は、操業はしていないとはいえ、現代人の目にも圧倒的な存在感がある。

富岡に導入された技術は、フランスからであったが、当時のフランス製糸の技術は、イタリアなどとその先端性を競っていた。日本にも両国の技術が導入されている。単に製糸技術ばかりでなく、経営の様式も注目すべきものだった。その技術に日本独自の工法が融合して生まれたのが富岡製糸場だった。

往事をしのばせる繭や道具

繰糸工場、繭倉庫の一部

高い煙突(創立時のものではない)と繭扱場の一部

繰糸工場への入り口

左右の建物は指導に当たったフランス人検査人、女工など住んだ宿舎

よく知られている長野県松代からの伝習工女として、この製糸場での日々を経験した横田英の『富岡日記』に記されているように、煉瓦造りの壮大な製糸場と、設置されたばかりのまばゆいばかりの器械設備、そこで忙しく立ち振る舞う異人や工女の姿などは、始めて入場した工女たちをさぞ驚かせたことは、今でも十分類推できる。この最新の製糸場で伝習を受けることは、工女たちにとって大きな誇りを抱かせるものだった。

製糸場が操業を停止した今では、場内に工女やフランス人の姿は当然ない。しかし、目を閉じて、1世紀を超える昔に思いを馳せると、独特の機械音や繭を茹でる匂い、工女の会話などが聞こえてくるようだ。

明治6年(1873年)3月31日、横田英が富岡に到着した時の町と印象を次のように記している。

「早朝坂本を出立致しまして、たしか安中の手前を右に折れ、段々参りますと高き焼き筒(鉄製の煙突)が見いました。一同いよいよ富岡が近くなったと喜びも致しましたが、ここに初めて何となく向こうが気づかわしく案じられるように感じました。それより富岡に着き致しまして、佐野屋と申す宿屋に入りましたのは、まだはようございましたから、町を見ますと城下と申すは名のみにて村落のようなる有り様には実に驚き入りました。」

翌日の4月1日、製糸場へ入場したが、その時の印象は次のようであった。

「一同送りの人々に付き添われまして富岡御製糸場の御門前に参りましたときは、実に夢かと思います程驚きました。生まれまして煉瓦造りの建物などまれに錦絵で見るばかり、それを目前に見ますることでありますから無理もなきことかと存じます。それから一同御役所へ通されました。」

「第一に目につきましたは糸とり台でありました。台からひしゃく、さじ、朝がお(繭入れ湯にこぼしのこと)、皆真ちゅう、それが一点の曇りもなく金色目を射るばかり。第二が、車、ねずみ色に塗り上げた鉄木と申すものは糸わく大枠、第三が西洋人男女。第四が日本人男女見回りいること。第五が工女が行儀正しく一人も脇目もせず業についている。」

References

横田英『富岡日記』中公文庫、1978年

上條宏之『絹ひとすじの青春『富岡日記』にみる日本の近代』日本放送出版協会、昭和53年

富岡市編『富岡製糸場』改訂版、平成19年

イタリア、トスカーナ地方プラートは、ながらくイタリアを代表する繊維産業の産地として知られてきた。1980年代に「第3イタリア」の名で呼ばれ、新たな「産業活性化地域」のひとつとして、世界の注目を集めてきた。「第3イタリア」という意味は、イタリア国内の工業地帯で生活水準も高い「北部」、あるいは農業地帯で発展が遅れている「南部」とも異なった、小企業の集積をベースとする競争力ある「第3の産業地域」という位置づけによるものだった。地理的には、イタリアの中北部ミラノ、トリノなどの周辺で、さまざまな産地が分布している。

ここには、繊維、木工、金属など、産業ごとに多数の小企業が同じ地域に集積し、ひとつひとつの企業の力は弱小だが、地域全体として集結して、他の地域の企業と競争するという仕組みが形成されてきた。新たな時代の産業モデルのあり方を示すものとして、世界の注目を集めた。1980年代当時、産業論や労働の領域で大きな話題となった制度派経済学者ピオーレ、セーブルの著作『第二の産業分水嶺』The Second Industrial Divide* のモデルとして想定された地域としてもよく知られている。このモデル化には先行して、イタリア経済学者の地道な貢献があった。

1980~90年代に調査団などで、2、3度訪れたことがあった。その印象は大変強く、今日まで鮮明に残っている。最初の時は企業・産業論の分野での大先輩O先生、S先生などをご案内?しての旅だったが、お二人ともこれこそ探し求めていたモデルと大変感動されたご様子だった。しかし、グローバル化の衝撃は、すでにこの産業立地にも及んでおり、一抹の不安も感じられ、もう少し行方を見極めたいと思っていた。

活性化のための原理

これらの産業地域としての編成原理、思想は、基本的に同じと考えられる。個々の企業は、数人から10人程度の小さな企業で、ほとんどが家族経営である。訪れたどの企業でも、規模拡大によるスケール・メリットは考えていないという答が戻ってきた。日本の企業と比較して強い印象を受けたのは、それぞれの企業が他の企業とは異なった製品や工程に特化することで、独自性を発揮するという考えだった。同じ地域内でも、他の企業からどれだけ「距離をおけるか」が目標と答えてくれた若い家具製造経営者の言葉が印象的だった。ユニークさこそが企業の生命という考えに感銘した。

こうして同一地域内では企業間で互いに競争しながらも、地域の外部に対しては、ひとつの地域集積体として競争に当たるという構造が作られた。集積の規模はかなり大きくなるが、フレキシブルな態様が特徴だ。一つの地域に存在する企業数も数百から千を越える。

ミラノの北郊、コモ湖との間にあるプリアンツを訪れたことがあった。ここは木工家具の産地として世界的に著名な地域である。ここも同一地域に多数の企業が存在しながらも、地域内ではそれぞれの特徴、斬新さを競い合い、独自性を保っている。総じて大規模市場を目指すことなく、当初からニッチな市場を目指している。ほとんどの企業は、自社で椅子、テーブルなどユニークなデザインの家具を生産している。それでいて、ある企業はテーブルに、別の企業は椅子の脚の部分にというように、得意とする領域に専門化している。日本の経営者グループが見学にくると、翌年すぐに同じようなデザインの家具が市場に出てくるといわれ、返答に詰まった。

独創性に生きる

「第3イタリア」の強みのひとつは、家族経営形態に基礎を置く点にあった。家族というまとまりのよさを志向したのだろう。最終的には、個々の企業の開発する製品の斬新さ、そして地域の集団としての総合力が目標に設定されていた。地域内の経営者たちの結束も強い。一本の矢では弱いが、数十本、数百本を束ねれば強力になるという考えに近い。そして、地域内部の企業家たちのネットワークが情報の交換、連携に大きな役割を果たしている。

こうした産業活性化地域が、中国、インドなど労働コストが数十分の一といわれるような国々と、果たして競争してゆけるか、80年代当時から大きな課題となっていた。すでにグローバル化の波は怒濤のごとく、この地域へも押し寄せていた。対応の選択肢として考えられたのは、できうるかぎり基本路線を維持するが、世界の先端ファッションを取り込むデザインなど創造性を必要とする製品企画・開発段階は、他の地域へ譲り渡すことなく、イタリアの産地が担うことが想定されていた。他方、生産や販売は、臨機応変、中国など低コストの地域、最終市場に近い地域へ移転も考えるという方向であった。

しかし、生産もイタリアで行われないかぎり、 Made in Italy (イタリア製)ではなくなり、ブランド力も維持できないとの危惧が強まっていた。事実、その危惧は現実のものとなり、ブランド力にかげりが出てきた。もうひとつの選択肢として考えられたのは、イタリアの産地へ安い外国人労働力を受け入れるという方向だった。

破壊的な中国労働コスト

その後、労働コストの急速な上昇に耐えられなくなった地域が生まれた。ファッション性、デザイン力などが勝負どころで、しかも家族経営の小企業では、コスト吸収の余地が少ないのだ。トスカーナ州の繊維のプラートがその例である。プラートは700年近い歴史を誇る繊維の産地である。

中国へ生産拠点を移動した企業もあったが、ブランド・タグだけをプラートでつけるのでは、イタリアン・ブランドを維持するのは難しくなってきた。1990年代に入ると、外国人労働者、とりわけ中国人労働者が、この地の繊維業で働くために多数流入してきた。ほとんどすべてが海外出稼ぎ者が多い温州などからの不法就労者であり、身分証明書すら確認できない者も多いという。彼らは一日10数時間も働き、月数百ユーロ、10万円程度の低賃金で働いている。イタリア語を話せる者は、数人程度にすぎないようだ。町の西部には中国人の集落が生まれ、彼らが経営する企業も多数増えた。

今日では織物生地も中国から輸入され、プラートで「イタリア製」Made in Italy のラベルがつけられて輸出されるまでになっている。しかし、その産業基盤はきわめて脆弱化し、グローバル化の強風で文字通り風前の灯だ。

グローバル化が進んだ結果、本丸まで攻め込まれ、見ようによっては、イタリアに中国の飛び地が出来たような様相になってしまった。かつてインタビューに応じてくれた経営者は、3年先までの製品デザインは開発済みで、ワードローブにしまってあるよと言って自信のほどを示していたのだが。最後の砦としていたデザイン力も、中国が急速に追いついている。

イタリアのこうした伝統的産地のすべてがプラートのような状況に追い込まれているわけでは必ずしもない。デザイン力、技術力、専門化など、さまざまな工夫をこらしてグローバル化の荒波を緩和し、活力を維持している所もある。しかし、いずれもかなり苦しい状況だ。外国人労働者についても低賃金労働者への需要ばかりでなく、革新的アイディアを導入してくれるイノヴェーターへの期待もある。中国のような大市場へ浸透するには、急速に力をつけた中国人技術者・専門家の助けが欠かせなくなっている。

「他山の石」として

グローバル化に伴って資本、労働力などの生産要素の流動化は、著しく進んだ。しかし、労働力の移動は、人間の属性のあらゆるものを持ち込んでくる。プラートの数百年にわたる伝統を持つ繊維産業は、顕著に競争力を失い、荒廃が進んだ。外国人労働力の受け入れに制限的になれば、安い労働力を求める企業・産業は海外へ移転してしまう。グローバル危機の下で、外国人労働者に制限的対策に転換している国は増えているが、それで解決になるわけではない。労働力不足は深刻の度を加え、労務費の上昇を来す。新しいアイディアの源も枯渇する。競争力を失った企業は、撤退も難しい。とりわけ、製造業の場合は工場・設備などの固定資産の重みが、再編の大きな足かせとなる。

イタリアはグローバル化の大波の中で、政治経済上の舵取りもままならず、国としても大きな危機に直面している。産業立地の衰退もそれと無縁ではない。他方、日本の地域の衰退を見るとき、こちらも劣らず重症だ。地方都市を訪れてみると、その衰退ぶりに愕然とする。かつては輝いていたあの都市が、どうしてこれほど寂れてしまうのかと思うことも一度や二度ではない。雇用機会は次々と大都市へと移転してしまう。地域に雇用機会を創出し、留めるためにはなにが必要か。再生・活性化の源をなにに求めるか。地方都市活性化を目指す「コンパクト・シティ」の構想なども、実態は厳しく揺らいでいる。この大不況の底から、いかなる産業集積・再生のイメージが描けるだろうか。日本は今後どこを目指すべきか。地域の衰退、高齢化の実態などをみると、今は構想再検討に残された最後の時かもしれない。

* Michael J. Piore Charles F. Sabel The Second Industrial Divide. 1984 (マイケル・J. ピオリ、チャールズ・F. セーブル 『第二の産業分水嶺』筑摩書房、 1993年)

アレクサンダー・スティル「イタリアが難破の危機」『アスティオン』70号、2009年

太陽の光も強いが、影も濃い国スペイン。

ひとつの興味深い記事*に出会った。過去数年、この国は労働市場の急速な流動化を進め、近年はEUで最も高い経済成長を記録してきた。しかし、グローバル大不況の衝撃からは逃れがたく、昨年秋以降、逆に失業率がEU諸国の中でも急上昇するという「どんでん返し」にあっている(メディアの評価も掌を返したようだ)。スペインの失業率は2007年で8%前後だったが、今年1~3月にはEU平均の倍近い17%に跳ね上がった。

スペインの労働市場流動化の尺度のひとつとなる有期雇用率は、最近では28%前後と日本並みだが、EU諸国の中ではずば抜けて高い。他方、スペインの2000~07年の労働生産性上昇率は、年平均0.9%とOECD加盟国平均の半分という低位である。

健闘するモンドラゴン

こうした状況で注目されるのが、世界的によく知られている協同組合COOP、モンドラゴンMondragon の事例である。失業率が急騰する中で、従業員のレイオフを極力抑制して、雇用維持に健闘している特異な存在として注目されている。モンドラゴンは、50年余の年月にわたり、そのユニークな経営思想と良好なパフォーマンスで世界の注目を集めてきた**。日本でも、協同組合関係者、一部の研究者などの間で、強い関心が寄せられてきた。モンドラゴンはバスク第1位、スペイン第7位の産業グループであり、スーパーマーケットから自動車、機械、家電販売、金融活動まで包含している。

組合員にやさしい?組織

モンドラゴンが目指す協同組合は、公正と民主主義を基調にしてきた。純粋な形態の協同組合は、組合員のすべてがそれぞれの貢献度に応じて株式持分を保有し、仲間から選んだ経営者の下で労働に従事し、成果配分を受けるという形をとる。しかし、経営規模が拡大すると、こうした純粋な形態は採用しがたくなり、主として労働時間と組合出資金持ち分を基準とする正規の組合員(労働者組合員)と非組合員(賃金労働者とパート労働者)の双方が混在する形態になることが多い。前者はいわばコアの従業員であり、経営者も原則その中から選ばれる。後者は資本主義的企業(利潤極大化型企業)の非正規労働者に近い。

モンドラゴンは協同組合だが、労働者自主管理企業の一類型と考えられる。協同組合を支える思想は、ラディカルで反資本主義的と考えられてきた。だが、実際には私企業と同じ市場環境で活動している。しかし、設立の思想を継承し、通常の資本主義的企業(利潤極大化型企業)と比較して、構成メンバー(組合員)に手厚く、レイオフも少ないとされてきた。たとえば、モンドラゴンの場合、万一、経営不振で工場閉鎖などを実施する場合、組合員については半径50キロメーター内にグループ企業があるかぎり、かれらを優先雇用することになっている。

スペイン労働法の下では、通常の企業はレイオフを実施する場合、労働組合などと団体交渉を行わねばならない。しかしモンドラゴンの場合、変化への対応が迅速で、多くの場合、争議などの紛争なしにレイオフ、時短、賃金カットなどを実施できる。情報が組合メンバー間で共有され、ルールが設定されているので、市場の変化への対応が迅速にできると考えられる。

必要な雇用基盤の充実・安定

共同組合も規模が大きくなると、構成員のすべてを組合員(コア・メンバー)とすることは難しくなり、非組合員が増加してきた。そうなると、資本主義企業(利潤最大化企業)とあまり変わりなくなってくる。しかし、その理想を保持しようと努力するかぎり、かなり良好なパフォーマンスを発揮することもできるかもしれない。

グローバル経済危機の下、セーフティ・ネットの張り直し、充実に向けての議論が盛んだ。それ自体は必要であり、望ましい方向だが、雇用政策の全体のあり方としてみると、重点の置き方が事後的対応に偏っていると思われる。雇用創出というポジティブな対応と比較すると、セーフティ・ネットなど事後的政策には巨額なコストを要するのだ。最重要な課題は、積極的に良質な雇用機会を創出する仕組みを整備し、生まれた雇用をできるだけ維持しうる基盤を維持、充実することだ。セーフティ・ネットに救われる前の段階での雇用の仕組みを、より強固なものとする努力が必要なのだ。労働者派遣法の改正も必要だが、雇用システム全体の視野の中では、その効果は限られたものだ。

乖離する理想と現実

モンドラゴンの場合、設立当初の頃は、ほとんどすべての構成メンバーが組合員であった。彼らは労働サービスへの報酬に加え、出資金の持ち分に応じた配当、利子などを受け取ってきた。しかし、その後の規模拡大と他企業との競争上、労働者の流動化を維持する上でコアとなる組合員以外の労働者が雇用されるようになった。今日では全労働者の半数近くは、非組合員になっている。いわゆる2層構造であり、正社員と非正社員の2グループに近いといえる。不況になると、正組合員ではない労働者からレイオフされる。

さらに、非組合員が結んでいるテンポラリー契約は更改されない。そのため、モンドラゴンのような場合でも時々は、ストライキや組合問題と無縁ではない。しかし、今のところ協同組合としての創立以来の理念をできるかぎり守ろうとする努力が、他企業よりも良好な雇用維持につながっているようだ。市場原理の冷酷さに安易に屈しない連帯感が組織を支えている。

試行錯誤の積み重ね

モンドラゴンはその発展の過程で、資本主義的企業に対抗して生き残る仕組みを模索してきた。設立以来、半世紀を超える試行錯誤の過程を重ねながら、現在のような形態になった。

モンドラゴン傘下の協同組合企業の中には、正メンバーでない組合員を組合員に組み入れる方向を検討しているものもある。労働時間の長さを尺度として、組合員、非組合員の区分を消滅させようとの検討もなされている。

モンドラゴンは、かつて経営管理などに当たるマネジャーの俸給を、組合員の最低俸給の3倍に抑えていた。しかし、優秀なマネジャーが外部流出する事態が生まれ、組合員労働者との間で俸給の逆転現象も起きた。そのため、この上限を8倍へ引き上げたが、依然として市場価格から30%近く低いため、他の企業などへ転職する可能性が指摘されている。

協同組合、労働者自主管理企業などで、株式を所有する労働者(=資本家)が多様化すると、経営は難しくなる。United Airlines は、1994年にお互いに競合する複数の労働組合が大部分の株式を保有する部分的ESOP(従業員持株制度の一類型)を採用していた。しかし、結局従業員株主としての統一した方針を維持できず、破綻してしまう。モンドラゴンは歴史の風雪に耐え、さまざまな試行錯誤を行って、こうした危機に対応してきた。

仕事の機会の創出、雇用基盤の安定化のためには、セーフティ・ネットの張り直し、強化とは異なる新しい視点が必要だ。最終需要を派生需要としての雇用につなげ、しっかり維持するための方途を確立しなければならない。それには、さまざまな選択経路があり、ほとんど検討されていない課題も多い。緊急雇用創出事業など短期的対策から、より確たる雇用創出・維持の政策への重点移行が必要になっている。事後的・応急的な対応を図る段階から、長期的視点に立った産業・雇用システムを整備・確立する段階に来ていることは疑いない。スペインの事例はやや特殊だが、多くの考えるべき課題を含んでいる。

References

*

「スペイン「有期雇用」に限界」『朝日新聞』2009年5月15日

“Corperatives: All in this together”The Economist March 29th 2009.

** 労働者管理企業 Labor Managed Firm(LMF)は、理論上は新古典派経済学の利潤最大化型企業に関する伝統的通念とは大きく対立する「ひねくれた」性質(perversiveness)を内在すると考えられ、興味深い議論が積み重ねられてきた。1990年代、労働市場の規制撤廃以前の日本企業の理念型は、アングロ・サクソン型利潤最大化型企業よりも、むしろLMFの方に近いと筆者は考えてきた。そうした発想の発端は、労働者管理企業に関する先駆的研究者、Y. ヴァネック、W. F. ホワイト、T. ハマーなどから直接、間接に多くを学ぶことができたことにあった。

少し旧聞になってしまうが、5月8日夕方、都心に大きな虹がかかった。路上で空にケータイをかざして、写真を撮っている人を見かけて、思わずなにを撮っているのだろうと思い、空を見上げた。久しぶりに見た大きな虹だった。虹は全体としてはすでに消えかかっており、下の方の一部分だけだったが、雨上がりの空に映えて実に美しかった。一瞬にして心が洗われる感じだった。ケータイは携帯しないことにしているので、残念ながら写真を撮ることはできなかった。翌日の新聞は競うように虹の写真を掲載していた*。

虹というと、直ちに思い出す詩がある。英国の桂冠詩人ウィリアム・ワーズワース William Wordsworth(1770-1850)の「虹」 The Rainbowだ。多分小学生の頃に読んだ。もしかすると、教科書に採用されていたのかもしれない。その点は記憶が不確かだ。日本語への訳詞について、ネット上に公開されているものも含めて少し調べてみたが、かなりの数の邦訳があるようだ。しかも、少しずつ異なっている。

頭の中に刻まれているのは、「私の心は虹を見るとおどる」 My heart leaps up when I behold/ A rainbow in the sky で始まる訳詞だ。ただ、この訳詞で始まるものも目にしたが、その後が微妙に記憶と異なっている。記憶の底に残るものが、誰の訳詞によるものか定かではない。「子供は大人の父である」 The child is father of the man. という一行。これも大変好きなフレーズで、簡潔きわまりないが、心に響く。大人になることは成長することではない。多くのものを失ってもいるのだ。虹が時々見られるような世界であってほしい。

| ||

|

未だ記憶の生々しいニューヨーク、ハドソン川への航空機着水、全員救助についてのドキュメンタリー番組*を見た。この出来事については事故直後、このブログでも機長の沈着・冷静な判断、着水後の事故機周辺の人々の果敢な救援活動などについて記したことがあった。後世に語り継がれる出来事になるだろうと書いたが、その通りになった。

改めてドキュメンタリーを見ると、サリンバーガー機長の驚くべき冷静さ、責任感の強さに、もう一度深く感動した。機長はハドソン川着水後、沈み行く機体の中で、率先乗客を誘導し、乗客が全員無事脱出したか否かの確認のために、自ら機内を2度も往復したとのこと。機体がまもなく水没することを最も良く知っていたのは、おそらく機長だけだったのだろうが。そして、救命ボート上で寒さに震える乗客に、自分のシャツを脱いで渡すことまでしている。

事故当日、US Airways 1549便は、総重量66トン、155人の乗員乗客が乗っていて満席だった。ラガーディア空港離陸直後、高度980メートルで両エンジンに多数の鳥が飛び込み(バード・ストライク)、航行不能に陥ってしまう。墜落、大惨事が当然予想される状況だった。近くの空港までは飛行できず、ハドソン川へ着水するという決断を機長は6分間で行った。

高度、対機速度、機長判断の3つが、乗客乗員の運命を定める要因だった。時速240キロより速度が早いと機体は着水時に大破、爆発の可能性があり、遅すぎると、失速墜落という事態になるようだ。まさにぎりぎりの判断だった。

ハドソン川には河口のthe Narrows と呼ばれる川幅の狭い地点から上流のオルバニーまでに11の大きな橋がある。厳しい状況の中で、目前に聳え立つ184メートルの巨大なジョージ・ワシントン橋を、エンジンが止まり、グライダーのようになった機体を巧みに操縦して交わし、救援が最も期待できる地点を選択した。文字通り、行き詰まる数分だった。この橋自体、マンハッタンとニュージャージー側フォート・リーを結ぶ全米でも交通量が5指の中に入るものであり、万一衝突でもしようものなら大惨事必至であった。川の両側はビル、住宅が密集する地域である。

個人的経験だが、10数年前、この航空機が予定していた空路ニューヨーク・シャーロット間を一度往復したことがあったことも手伝って、画面に引き寄せられた。鳥がエンジンに飛び込むというひとつのアクシデントが、人生にいかに大きな違いを生むか。その時に人間の真価も問われる。ドキュメンタリーで乗客の何人かが語っていたが、彼らの人生観はこの出来事を境に大きく変わったようだ。

航空機が着水したあたりは、かつてハドソン川を遡行する旅をした時のスタート地点に近く、記憶が鮮明に残る地域だ。ジョージ・ワシントン橋は大変美しい。マンハッタン側の下流から見ると、この橋の右側たもとに"Little Red Lighthouse"と呼ばれる小さな船舶航行用の燈台がある。そして、ニュージャージー側の左岸には、パリセードと呼ばれる大絶壁が続いている。ここから切り出された石材は、ニューヨーク市の建造物や路面の舗装に使われたが、1900年にパリセード保全の委員会が生まれ、採掘が禁止された。そのおかげで、春や秋には13.5マイルにわたる壮大な絶景を楽しむことができる。ハドソン川流域には、さまざまな史跡名勝が多いが、この出来事でもうひとつ歴史に残る地点を付け加えた。

*「ハドソン川 奇跡の着水」 2009年5月10日 BS1

Miracle of Hudson River Place

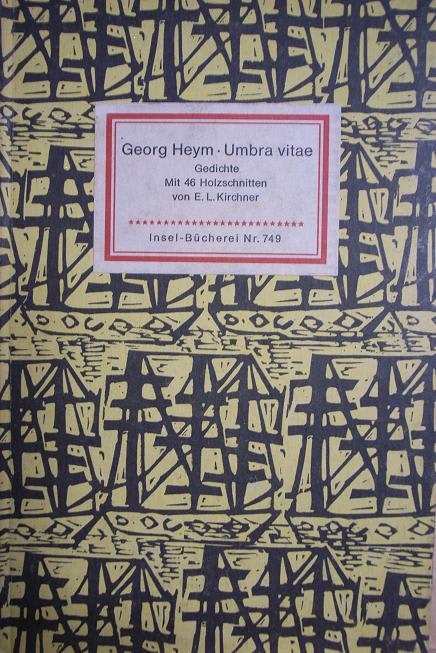

Georg Heym. Umbra Vitae (1962年版)表紙(上掲)

ザーリュブリュッケンの記憶をさまよっていると、思いがけないことへ連想の糸がつながった。なにが、キーワードになったのか。「大不況」、「新型インフルエンザ」、「不安の時代」? とにかく、完全に忘れ去っていたことが突然記憶に浮かんできた。ゲオルク・ハイムという詩人のことである。

1970年代、ザールブリュッケンの大学に勤務していた友人が、20世紀初めドイツ表現主義の詩人ゲオルク・ハイム Georg Heym (1887- 1912) の詩集 Umbra Vitae「人生の陰」*を贈ってくれた。多少見直したいこともあり、書庫の片隅に眠っていた冊子を見つけ出す。

このハイムの詩集は小冊子だが、同じ表現主義の画家を代表するエルンスト・ルードウィッヒ・キルヒナー Ernst Ludwig Kirchner のモノクロ木版画holzschnitten と併せて構成されている。キルヒナーは、ハイムの死後まもなく、その作品に魅せられ、それぞれの詩にふさわしい木版画を制作し、自ら詩集の編纂を行った。キルヒナーはもとより、詩人ゲオルク・ハイムの名がどれだけ日本で知られているか、はっきりは分からない。しかし、多分一部の愛好家、専門家を除き、ほとんど知られていないと思った方がよいだろう。キルヒナーのことは多少ブログに記したことはあるが、ハイムについてはその時も思い出さなかった。

ハイムの詩は、ドイツ表現主義の詩の中で最も完成度の高い作品のひとつとされている。代表的な詩 Umbra Vitae は1912年頃に書かれた。作品はドイツ表現主義の特徴として、この時代特有の暗く陰鬱なトーンに充ちている。詩集には40近い作品が収められているが、ほとんどに当時の社会に潜むさまざまな不条理、矛盾への不安、恐れ、怒りなどが込められている。

Umbra vitae は、この詩集の最初に置かれている。詩の構成や使われている言葉は、普通の詩とあまり変わりない。しかし、詩に込められた含意を把握するのはかなり難しい。最初読んだ時は、ドイツ語の実力も不足しており、友人の解説に助けられて、なんとか概略を把握したような状態だった。今読み返してみても、やはり難しい。しかし、その後の知識が多少深まったためか、以前よりはかなり理解できるような気がする。なによりも、現代の「不安な時代」に重なる部分がきわめて多く、不思議と胸に迫ってくるものが多い。

Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen

Und sehen auf die grossen Himmelszechen

Wo die Kometen mit den Feuernasen

Un die gezackten Türme drohend schleichen.

Umbra vitaeは上のようなスタンザで始まる。 訳をつけることは専門外、力不足でとてもできないが、詩文全体から受けた漠とした輪郭を感じたままに記してみよう。最初の一節から明らかなように、異様な感じである;

人々は街路に前のめりに立ちすくんで、天空の大きな兆しを凝視している。その先には、火の尾をつけた彗星が、夜空にぎざぎざと聳える建物を脅かすかのようにはい上がって行く。家々の屋根は星を見つめる人たちで溢れんばかりで、望遠鏡を空へ突き出している。魔術師たちも立ち上がり、星を探し求めている。

黒衣をつけた病魔が家々の入り口に忍び入り、病人があたりに横たわり、自殺を求める者は深い闇に入ってゆく。誰も失われた自身を求めてあちこち彷徨し、さまざまな武器で箒のように、病や災厄を払いのけようとしている。人間は死の兆しを感じてか徘徊し、死者は野原に埋葬される。動物も茨や藪に埋められる。陸ばかりか海もどんよりと淀み、船も朽ちて波間に行方定まらず漂う。木々も季節が変わるごとに枯れ、長い指のような枝を広げ、倒木として道を塞ぐ。

死に行く者は立ち上がろうとするが、突然死んでしまう。命はどこに。その目は曇ったガラスのように、暗く陰鬱だ。目覚めている者も悲しみにうちひしがれ、重い悪夢から覚めようと青ざめたまぶたをぬぐう。

このように作品を覆うのは、なんともやりきれない不安と陰鬱な雰囲気だ。ある部分は詩人の生きた時代の描写であり、悪夢の一部のような所もある。実際、1910年にはハレー彗星が戻ってきた。予期しないことも起きた。彗星が地球に衝突するかもしれないと予想した天文学者もいたほどだった。この詩を読むと、社会が暗い時代を迎え、あたかも滅亡の淵にあるような印象さえ受ける。そして未来への言いしれぬ不安が伝わってくる。前途に何が待ち受けているのか。今年はガリレオ・ガリレイが自作の望遠鏡で、初めて天体観測を行ってから400年目に当たるという。不思議なつながりも感じる。

ハイムのこの詩が、20世紀初頭の時代的様相をどれだけ反映したものか、あるいは彼が何度も見たという悪夢を描いたものか、よく分からない。実際には両者が渾然一体となって生まれたのだろう。

この作品が創られてまもなく、ハイムは友人と二人で湖上でのスケートをしている間に、氷が割れて冷たい水中に呑み込まれ、不慮の死を遂げた。24歳という若さだった。さらに、ハイムはこれより1年半ほど前に、この出来事を予感させるような奇妙な夢を見たことを記していた。

そして、ハイムの死後まもなく、1914年7月にはオーストリアはセルビアに宣戦布告し、戦渦は次々と各国を巻き込み、第一次大戦に拡大、1918年のドイツ降伏、翌年のヴェルサイユ条約締結による講和成立まで暗黒の時代をもたらした。

この作品、全体の印象はきわめて陰鬱だが、まったくの絶望で終わっているわけではないように思える。最後の一節には、重いまぶたをぬぐい、なんとか目の前に光を見出そうとする兆しのようなものが感じられる。ハイムの生きた時代の後、世界は2度の大戦を経験した。イラクやパレスチナの戦渦は絶えることなく続いている。ハイムの見た夢は消えてはいない。

*

Umbra vitae. Nachgelassene Gedichte. Mit 46 Holzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner, Insel-Bücherei. no. 749, 1962.

ザールブリュッケンの初夏

ヨーロッパの新緑は美しい。木々の若緑色は早くも初夏の輝きを見せている。春というよりは夏の光だ。春を一瞬に飛び越えてすぐに夏が来る。春と夏の境界がはっきりしないといえようか。人々はこの時を待ちかねていたように、日の光を求めて海辺や川辺、そして公園へと繰り出す。四季が1年をほぼ等分している日本ではあまり見かけない光景だ。

そして子供たちにとっても、楽しい時。

わんちゃんも仲間に入れてね!

そして、私にとってはすでに「晩夏」のような日の光。あの Am Staden の館のような美しい建物。追憶の日々。

写真は「キッシュの街角」のご厚意で、産地直送(?)していただきました。大きな感謝を! そして、皆さんには楽しい休日を!

Credit Photos: (C) momoko, 2009

今年の大型連休は、新型インフルエンザの世界的拡大で、出ばなをくじかれた感がある。リスクの高い海外旅行には、かなりブレーキがかかるだろう。大都市など人口密度の高い地域では、人混みをさける、商店を閉めるなどの動きも見られるようだ。世界的に人の移動が減少することはほとんど確かだ。

今回のインフルエンザ発生前から、アメリカでは人の移動が停滞していることが指摘されていた。広大な大陸国家であるアメリカでは、仕事のある場所を求めて、人々は活発に移動を繰り返してきた。移動に伴い、住宅の売買も盛んに行われてきた。しかし、近年、持ち家と医療保険の普及が人の移動を減少させるようになってきたようだ。

サブプライムローン問題が露呈するにつれて、住宅の買い手が少なくなった。住宅には抵当権が設定されていることが多く、円滑な取引を妨げるようになっていた。仕事の機会を求めて移動しようと思っても、住宅が売却できない。結果として移動ができず、雇用機会が失われた地域では、失業問題がさらに深刻化する現象が見られるようになっている。不況は国内移動を減少させたように見える。実際、アメリカでは2007年から2008年にかけて、住居を変えたのは全人口の11.9%だった。これは1940年代に記録がとられてから最低の水準とされている。

移動はアメリカン・ドリームの一部を象徴していた。ダイナミックで柔軟な労働市場はアメリカの特徴であり、労働移動の研究は重要なトピックだった。スタインベックの「怒りの葡萄」に象徴的に描かれているが、人々はオクラホマの農場を離れて、家族を連れてカリフォルニアなど西を目指した。

アメリカで移動の減少をもたらしているもうひとつの原因は、健康保険だ。アメリカには、国民の大多数をカヴァーする健康保険制度が存在しないため、労働者は自分が働いている企業をベースに保険に加入していることが多い。そのため、地域的移動に制約が加わり、かつてのように自由な移動ができなくなった。法的には、離職しても18ヶ月は以前に雇用されていた企業のプランを活用できるにもかかわらず、転職は難しくなっている。

人の移動を減らすための出入国制限、国境閉鎖という究極の対策もすでに発動のタイミングを失したともいわれている。対応がもたついている間に、インフルエンザがパンデミック寸前にまで蔓延・拡大してしまった。多くの国で工場や商店の閉鎖などは、すでに実施されている。グローバル失業の原因のひとつがインフルエンザにあるとは、およそこれまで考えることはなかった。 失業がウイルスに起因するとは、なにか17世紀的ではある。戸口に逆さ箒を立てるか?

ここまで書いた時、オーストラリアの友人からメールが入った。今年の秋に大きな国際会議を主催することになっている。ところが、グローバル不況で参加者が大幅に減り、加えてこのインフルエンザ禍でさらに減ることになりそうだという知らせだ。その結果は、大幅な参加費の値上げ。まさに踏んだり蹴ったり。政策対応にも、新しい視点が必要になっていることは確かなようだ。

Reference

"The road not taken"

The Economist Mar 19th 2009