20日のお彼岸の中日(春分の日)は、予期せぬ「なごり雪」で、家の中で過ごしてしまいました。

その翌日21日の午前、私は長岡市和島島崎の菩提寺「隆泉寺」に、お墓参りをしてきました。

いつ来ても、なんとなくうれしくなる「お墓参り」なのです。

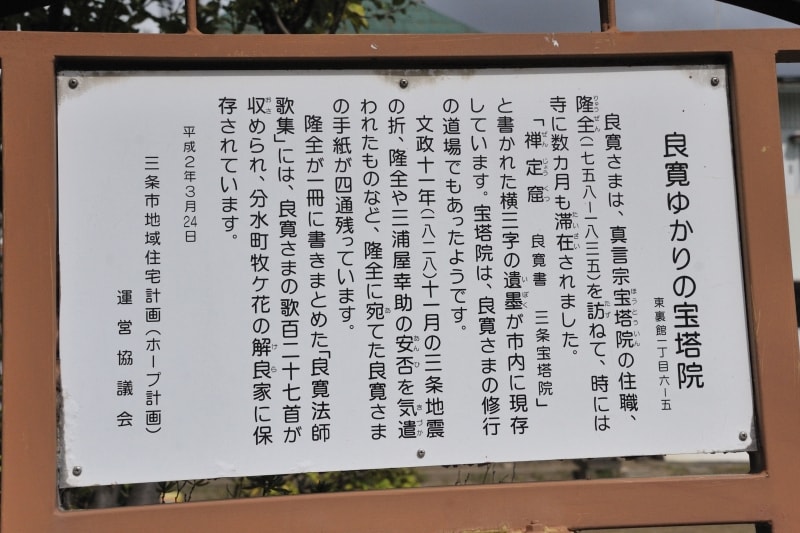

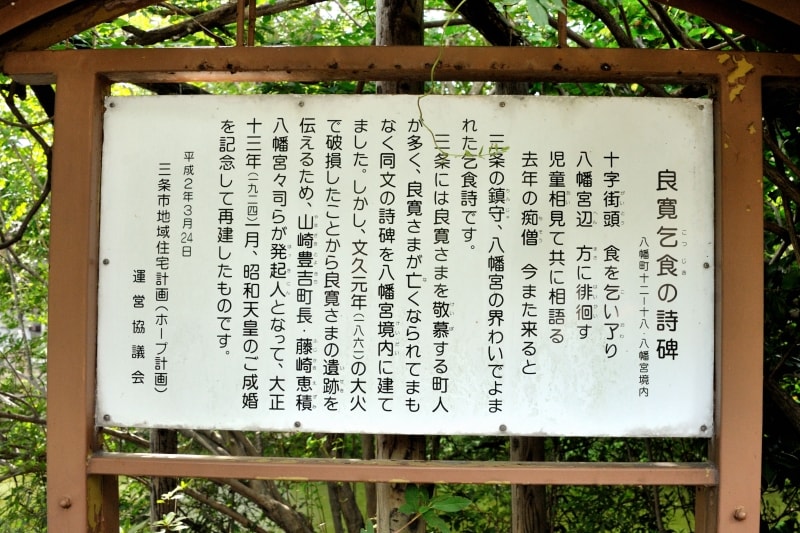

ご先祖へのお参りであることの他に、ここには「良寛さまのお墓」もあるのです。

そして、いつもいつも代わり映えのしない「良寛さまゆかりの写真」などを撮っています。

今年も、同じことでした。そしてなんとなく満たされてしまっています。

訪れるたびに、「良寛さまの銅像やお墓」を撮っています。

「禅宗のお坊さん」であった良寛さまのお墓が「浄土真宗のお寺」にあるというのも、何と言うかいい感じに思われます。

たぶん、最後まで良寛さまを面倒見られた「木村家」の菩提寺にお墓があると言うことでしょう。

おそらくそのことは、良寛さまも「お願いします」ということであったろうと思います。

「良寛さま」というのは、そういう「おおらかな、とらわれのない人柄」であったと思っています。

境内には戊辰戦争の戦火を逃れた「経蔵」が残っています。

お墓参りの後先に必ず通る「木村家」の裏を通る道、そこに「良寛さま」が最晩年を過ごされた「終焉の地」の碑があります。

ここには「貞心尼と語り明かした」庵があったのだ、そう思うと胸に迫るものがあります。

その翌日21日の午前、私は長岡市和島島崎の菩提寺「隆泉寺」に、お墓参りをしてきました。

いつ来ても、なんとなくうれしくなる「お墓参り」なのです。

ご先祖へのお参りであることの他に、ここには「良寛さまのお墓」もあるのです。

そして、いつもいつも代わり映えのしない「良寛さまゆかりの写真」などを撮っています。

今年も、同じことでした。そしてなんとなく満たされてしまっています。

訪れるたびに、「良寛さまの銅像やお墓」を撮っています。

「禅宗のお坊さん」であった良寛さまのお墓が「浄土真宗のお寺」にあるというのも、何と言うかいい感じに思われます。

たぶん、最後まで良寛さまを面倒見られた「木村家」の菩提寺にお墓があると言うことでしょう。

おそらくそのことは、良寛さまも「お願いします」ということであったろうと思います。

「良寛さま」というのは、そういう「おおらかな、とらわれのない人柄」であったと思っています。

境内には戊辰戦争の戦火を逃れた「経蔵」が残っています。

お墓参りの後先に必ず通る「木村家」の裏を通る道、そこに「良寛さま」が最晩年を過ごされた「終焉の地」の碑があります。

ここには「貞心尼と語り明かした」庵があったのだ、そう思うと胸に迫るものがあります。