「『国宝 東京国立博物館のすべて』展を観てきた (前編)」のつづきです。

私が予約した11:30 に「国宝」展の会場である平成館に行ってみると、

に「国宝」展の会場である平成館に行ってみると、

おぉ、大行列 です

です

でも、大きな企画展も時間指定が無い場合は開館直後が一番混みますし、コロナ禍以降、時間指定が一般的になると、その区切りのタイミングが一番混みますから、完全に想定内

でも、大きな企画展も時間指定が無い場合は開館直後が一番混みますし、コロナ禍以降、時間指定が一般的になると、その区切りのタイミングが一番混みますから、完全に想定内 でした。

でした。

私は喫煙コーナーでお茶 を飲んだり、煙草(電子タバコ)

を飲んだり、煙草(電子タバコ) をふかしたり、スマホをいじって、行列が短くなるのを待ちました。

をふかしたり、スマホをいじって、行列が短くなるのを待ちました。

私の時間指定は「11:30~12:30」ですが、この時間帯は、モギリ通過の時間で、一度入ってしまえば時間制限はありません。入口には鑑賞時間について「90分 以内」と表示されていますが、あくまでも目安です。

以内」と表示されていますが、あくまでも目安です。

そして12:00 の寛永寺の鐘が鳴る中、ようやく私は、最盛期の半分くらいまで短くなった行列に並び、入館しました。

の寛永寺の鐘が鳴る中、ようやく私は、最盛期の半分くらいまで短くなった行列に並び、入館しました。

「国宝」展は、最後のコーナーを除いて、写真撮影 は禁止

は禁止 です。

です。

トーハクの総合文化展(平常展)では、寄託作品の一部を除いて写真撮影可 で、「国宝」展に出品されている作品も、普段なら写真撮影できますが、人出を考えれば、写真撮影禁止にしなければ、観客が滞留してしまうし、シャッター音がやかましくて仕方なかった

で、「国宝」展に出品されている作品も、普段なら写真撮影できますが、人出を考えれば、写真撮影禁止にしなければ、観客が滞留してしまうし、シャッター音がやかましくて仕方なかった でしょう

でしょう

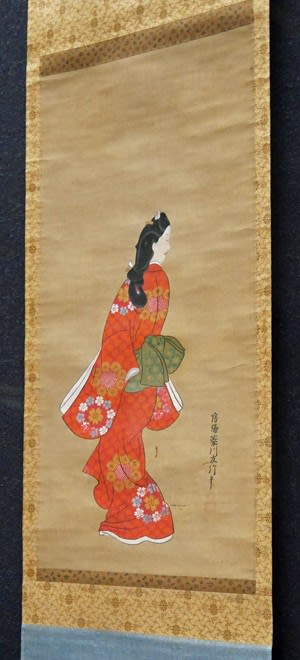

そんなわけで、私が「国宝」展で撮ったのは最後の菱川師宣「見返り美人図」だけ(しかもピンボケ

そんなわけで、私が「国宝」展で撮ったのは最後の菱川師宣「見返り美人図」だけ(しかもピンボケ )でして、この記事では、過去に私がトーハクで撮った写真を使います。

)でして、この記事では、過去に私がトーハクで撮った写真を使います。

で、最初の長谷川等伯「松林図屏風」から凄い人

「松林図屏風」は、毎年正月に展示されるのが通例になっていて、狙って観るのが簡単な作品なんですけど、観客が群れています

こりゃ、観た頃のある作品は、作品を間近に観るのはあきらめて、人混みの後ろからざっと拝見して、展覧会の雰囲気を楽しむことにしました。

さっそく、久隅守景「納涼図屏風」を観ている若い女性の会話に思わず吹き出しそうになりました。

上半身裸で夕涼みしている女性について、「こんな格好で外にいたら、虫にさされるよねぇ」ですと… 確かに…

確かに…

さて、屏風や表装された絵画はまだマシで、とても観る気が起きない ほど混雑

ほど混雑 していたのは「平治物語絵巻」でした

していたのは「平治物語絵巻」でした

どんな展覧会でも絵巻は混雑が厳しくて、なかなかじっくりと鑑賞することができないもの。

この点、2021年4~5月の「国宝 鳥獣戯画のすべて」展は、展示室内に「動く歩道」を設置して観覧者がじっくりと作品を鑑賞できるようにした素晴らしい展覧会 だったと、つくづく思いました

だったと、つくづく思いました

また、コーナー全体で全ての作品の前に観客 がビッシリ

がビッシリ と集中していたのが刀剣コーナーでした。

と集中していたのが刀剣コーナーでした。

相変わらずの刀剣人気を痛感 です

です

期間を通じて、トーハクが所蔵する国宝の刀剣すべてが同じコーナーに展示されるというのは、刀剣ファンにとっては「夢の空間」なのでしょう。

そんな刀剣コーナーで、私が、唯一じっくりと拝見 し、そして響いたのは、拵(こしらえ)「梨地螺鈿金装飾剣」。これ、観たことはなかったような…

し、そして響いたのは、拵(こしらえ)「梨地螺鈿金装飾剣」。これ、観たことはなかったような…

高級公家(こんな表現はあるのか?) が儀式で佩用した拵で、なんとも優美 でした。

でした。

過去数年にわたって、何度も何度もトーハクの総合文化展を楽しんできた私、初めて拝見する作品は、極めて少なくて、そりゃそうだよな 、って感じでした。

、って感じでした。

しかし、「第2部 東京国立博物館の150年」は、国宝は1点も展示されていないものの、初めて拝見するものが多くて、とてもとても楽しめました

とりわけ、孝明天皇と明治天皇が実際に使ったという「鳳輦」は眼福 でした。

でした。

昔、教科書 で、鳳輦に乗った明治天皇が江戸城に入城する錦絵を見た記憶がありますが、これがあの鳳輦の現物

で、鳳輦に乗った明治天皇が江戸城に入城する錦絵を見た記憶がありますが、これがあの鳳輦の現物 と感慨もひとしお…。

と感慨もひとしお…。

鳳輦の他にも、「皇室から引き継がれた名品」として、「内親王女房装束」という十二単の一部が展示されていて、これは、

孝明天皇の妹で、第14代将軍徳川家茂に降嫁した静寛院宮(和宮親子内親王)が所用していたと伝わる女房装束の一部

だそうな

それにしても、鳳輦とか内親王女房装束がどうしてトーハクにある? です。

図録 によれば、鳳輦は、宮内省所管の東京帝室博物館だった明治39(1906)年に宮内省式部職から引き継がれたそうですが、内親王女房装束は、

によれば、鳳輦は、宮内省所管の東京帝室博物館だった明治39(1906)年に宮内省式部職から引き継がれたそうですが、内親王女房装束は、

明治23(1890)年に(宮内省)調度局より帝国博物館歴史部第六区に引き継がれ、戦後宮内庁に引き継がれて、長く所管が明らかにされないまま当館の収蔵庫に保管されていたが、平成30(2018)年に当館の収蔵品として登録された。

ですって なんといいかげんな…

なんといいかげんな…

一方で、「博物館初期の収蔵品」として展示されていた作品は「お馴染みさん」が多かった。

一方で、「博物館初期の収蔵品」として展示されていた作品は「お馴染みさん」が多かった。

菱川師宣「見返り美人図」とか、 (猪目)が印象的な小早川秀秋所用と伝えられる「陣羽織 猩々緋羅紗地違鎌模様」とか、

(猪目)が印象的な小早川秀秋所用と伝えられる「陣羽織 猩々緋羅紗地違鎌模様」とか、

鈴木長吉「鷲置物」とか…。

この作品を観ていると、ついつい2日前の記憶がよみがえって、

鷲の背に人影 が見えるような気がしました

が見えるような気がしました

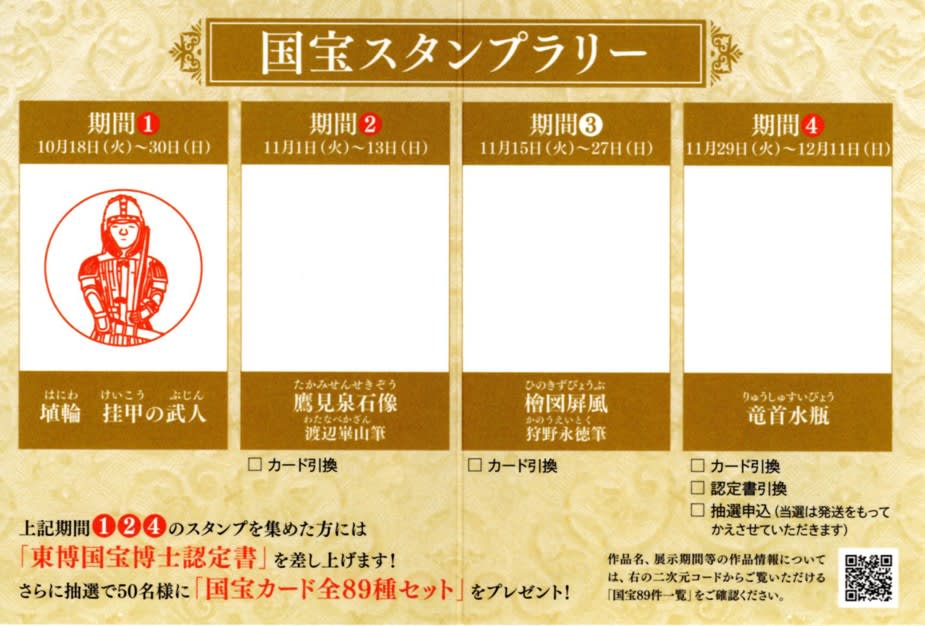

「国宝」展に入場する際、「国宝スタンプカード」と「国宝カード」を受け取りました。

トーハクの「博物館でお花見を」のように、展示室内のいくつかのポイントにスタンプかエンボッサーが置かれているのかと思ったところ、違いました。

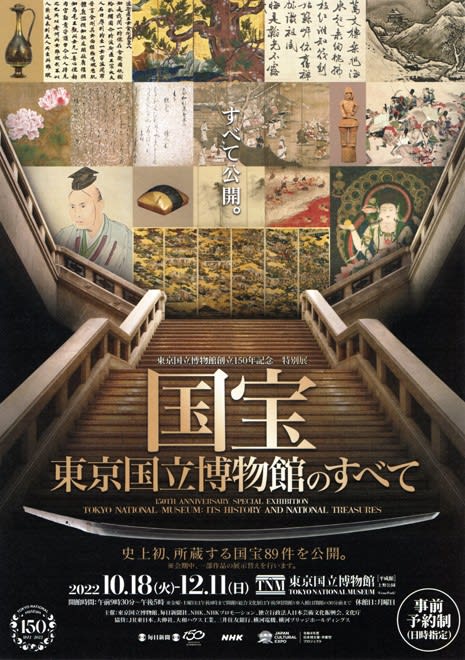

「前編」で書いたように、トーハク所蔵の国宝89件をすべて観ようとすれば、12月11日までの会期中に、下記の4回行かなくてはなりません。

10月18日~10月30日

10月18日~10月30日 11月 1日~11月13日

11月 1日~11月13日 11月15日~11月27日

11月15日~11月27日 11月29日~12月11日

11月29日~12月11日

この ~

~ に入場する毎にスタンプをもらえて、スタンプ 2個で「国宝カード」を1枚、3個でさらに1枚、4個でさらに1枚もらえて、

に入場する毎にスタンプをもらえて、スタンプ 2個で「国宝カード」を1枚、3個でさらに1枚、4個でさらに1枚もらえて、

の3つのスタンプを集めると、「東博国宝博士認定証」をもらえて、さらに抽選で「国宝カード全89セット」をもらえるというものだそう。

の3つのスタンプを集めると、「東博国宝博士認定証」をもらえて、さらに抽選で「国宝カード全89セット」をもらえるというものだそう。

でもねぇ~、前述のとおり、国宝 は以前に拝見したものがほとんどだし、人だかりでよく見えないし、入場料は2,000円

は以前に拝見したものがほとんどだし、人だかりでよく見えないし、入場料は2,000円 もするしで、私が、もう2~3回、「国宝」展に行くことはあり得ない気がします。

もするしで、私が、もう2~3回、「国宝」展に行くことはあり得ない気がします。

でも、一度は「国宝」展は観る価値があると思いますよ。

あれほどの数の国宝を、あの時間で、あの歩行距離で観られるなんて、あと50年はあり得ないでしょうから