ハイペリオン Ki84 作製のつづきです。

今まで作製しながらもずっと不明な事がありました。

気にはなりつつも目の前の作業に集中しその件は後回しにしてきましたが・・・ついに向き合う時が来ました。

この機体・・・どこからどのようにバッテリーを積むのだろう?

上面に開口部はない!

主翼を外せば中にアクセスできますがいちいちそんな面倒な事すんの?

色々と疑問に思いながら先達の知恵はないものかとネットの海に漕ぎ出したわけですがハイペリオン疾風を色々なワードで検索しても現在過去のオークション履歴がほとんどで作製記事みたいなものはなかなか見つからない。

数件あるにはありましたがそれらには上部ハッチと斜めのバッテリートレイがありました。

サイズ的には25eだと思うのですがもしかして40サイズなの?

私のとは内部の構造が違うような・・・同じ製品でも前期後期で作りが違ったりするのかな?

とりあえず違うものはしょうがない!

わかったからといって所有しているものを何とかするしかありません。

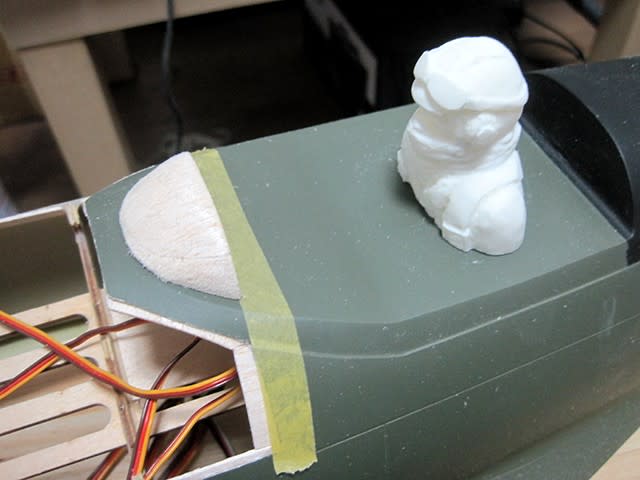

風防を仮にのせてどこを開口するか考え中~・・・。

風防は経年劣化の影響で一部で材質の柔軟性がなくなっておりカットのハサミを進めるとあらぬ方向に亀裂が入ったため細部はリューターで削っていきました。

操縦席は取扱い説明書ではネジ止めとなっていますがここを開口してのバッテリー搭載はさすがに無理です。

ネットで見たハッチ付きを参考に操縦席前をパネルラインに沿って開口するのが一番自然でラインを崩さない。

リューターでカットしていくので目印と余計なところを切らないのを兼ねてマスキングテープを貼りました。

少しずつ切り込んでいきます。途中ベニヤの胴枠がありますので隙間から板ノコを差し込み、余計なところを切らないよう慎重に進めました。

無事に切り取る事ができました。

裏側から昇降舵・方向舵のサーボ

主翼接合面からアクセスしネジ止めしました。基本的な機器類はここから搭載となります。

サーボの位置

両サーボが配置されるのは操縦席の真下です。これでは操縦席部を切り開いて内部の作り込みはできませんね。

ただ、今回は当初予定していたの重量1,800gを越える事は決定的なので重心から後方にある操縦席内部の作り込みは諦めていました。

斜めではなく平行の板

バッテリー搭載を本格的に考える時に加工の要アリ!です。

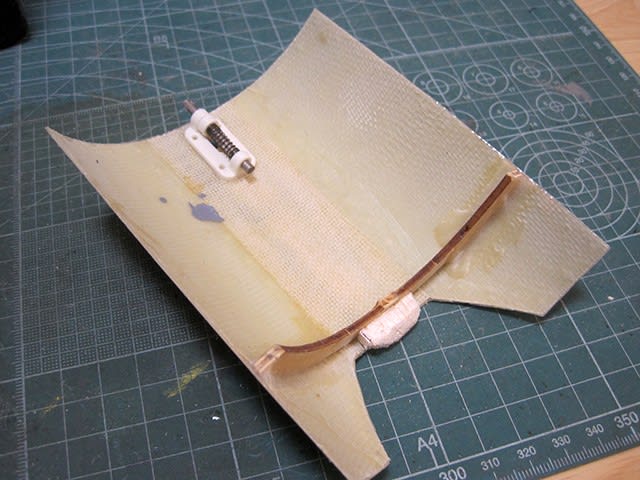

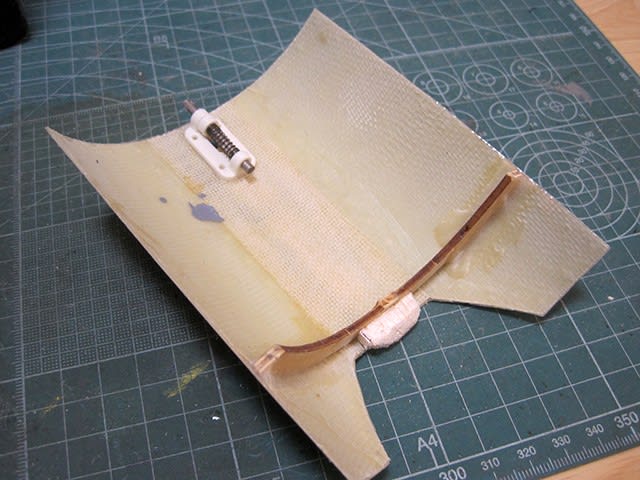

ハッチ開口部の周囲内部に1mmバルサを接着しました。

操縦席前方下にジャイロを載せる予定なので1mmベニヤを接着しました。

チクチク対策

ハッチの切断面に触れると痛いし後に痒くなるので切断面に瞬間接着剤を薄く塗布し硬化剤をかけてガード。

直に触れるよりはマシになると思います。

ハッチ固定

前方に固定用のハッチロックラッチを取り付けました。

後部の固定

操縦席前部にひっかかるようバルサブロックを接着しました。

ハッチ取り付け

パネルラインを損なう事無くピッタリ納まって良い感じです。

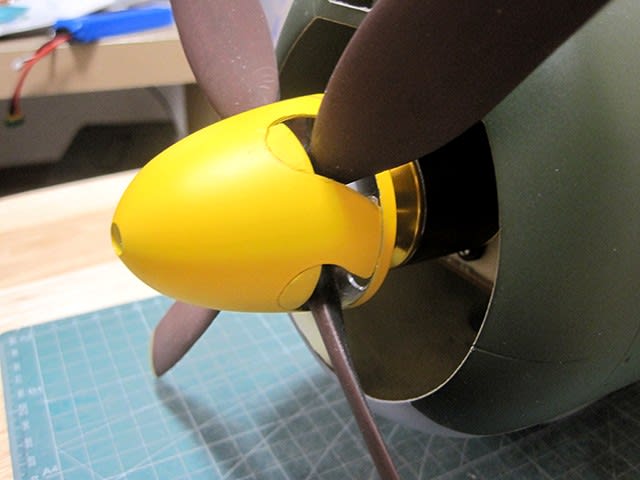

エンジンカウル

一旦、全体的なプロポーションを確認しておきたいのでエンジンカウルを修正していきます。

気化器空気取り入れ口

FRPでの造形のため仕方ありませんが空気取り入れ口のスリットが分厚いです。

カットしました。

サイドにバルサの端材を接着しました。

スリット

下面は2mmバルサ、中央スリットは1mmバルサで空気取り込み口を造形しました。

エンジンカウルフラップ修正

このモデルは排気管の形状から増加試作機と思うのですが作りたいモノは量産型なのでそれに合わせて形を整えます。

不足している箇所はバルサ端材を接着しその上からタミヤのポリエステルパテでカバー。

ズレている筋彫りにもパテを塗布し消します。

量産型のカウルフラップ

図面からサイズを割り出したカウルフラップサイズを貼りました。これに合わせてカットします。

また必要となるスジ掘りも追加します。

量産型のカウル

胴体に取り付けてみました。次はカウルフラップ開口部に合わせて排気管を取り付けていきます。

排気管作り

細い物は5mmアルミパイプ、太い物は8mmアルミパイプをそれぞれカットしペンチで曲げながらつぶしてそれらしくしております。

排気管固定

2本や4本はあらかじめバルサブロックにまとめて接着しそれから胴体に接着しています。

機器搭載に戻ります。

さて、どうするバッテリー搭載方法。この位置だと重心的に後で機首にとんでもない量のバラストを載せる事になるのでもっと前に搭載したい。

ネットで見た物を参考に斜めのバッテリートレイを取り付けます。

バッテリートレイ

元にあった板をカットしモーターマウント内部まで続く斜め板を取り付けました。

バッテリーを搭載してみた。

これで何とかバッテリーを最大限前方に搭載でき重心的にも助かるはずです。

ESC配置

これもバラスト軽減のためできるだけ前方に配置!

ついでに下部の空気取り入れ口からの風も冷却にはなると思う。

受信機

主翼接合部からアクセス!

これも前方に取り付けたいところですが各部への配線の関係でここしか設置場所はありません。

つづく・・・。