論戦における人格派と言説派:自分の気に入らない相手の主張

昨年2022年は、ザウルスが「現実受容拒否者」と定義する人間を相手にツイートする機会が多かった。

ザウルスは罵詈雑言の応酬には向かないので、平気で罵声を浴びせてくるような輩は相手にしないのが原則である。そういう相手とのやりとりは建設的ではないからだ。相手はこちらが罵倒しないのをいいことに、畳みかけるように罵倒、説教、嘲りを繰り返して相手を屈服させようとする。(^-^)

しかし、昨年は特にフラットアースについてケリを付けなくてはならない必要があったため、自分としてはかなり妥協して罵詈雑言をずいぶん浴びた。

さて、フラットアースについてケリを付ける仕事をしながら、「現実受容拒否者」に特徴的なパターンを考察していくと、このブログのコメ欄でも同様のパターンがさんざん繰り返されてきたことがわかる。これは「現実受容拒否者」に特有のものではなく、もっと広範に見られる言動パターンである。

それについて、以下にまとめてみた。前置きが長くなって申し訳ない。

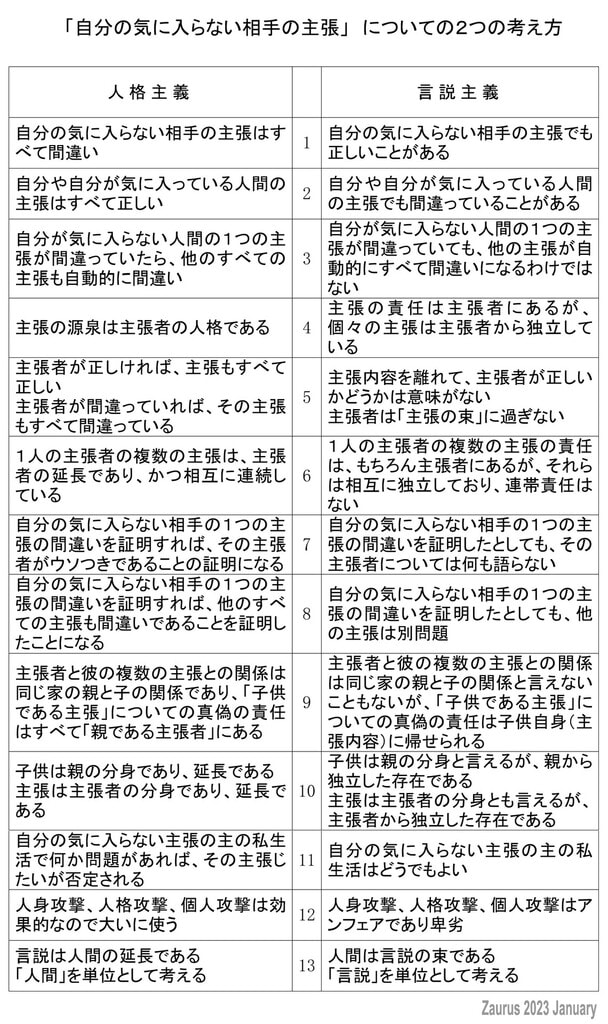

さて、人格主義と言説主義という2項対立で表示して問題点を明確にしてみた。

おそらく、わかるひとは一瞥しただけで、すべてを理解するだろう。

数列を挟んで、左側は世の中の99%以上の人間の発想である。

右側は世の中の1%にも満たない超少数派の発想である。

以下、

左側を「人格派」、

右側を「言説派」と呼ぶ。

人格派の山景

人格派の「コア」を形成しているのが「現実受容拒否者」である。富士山の初冠雪部分だ。

この人格派の「裾野」は非常に広い。世の中のたいていの人はこちら側だ。

以下、大きく4つに区切って解説する。

1、2、3

人格派と言説派の意見がぶつかる。通例人格派は相手を敵か味方かで色分けしてかかってくる。言説派は相手の立場よりも相手の意見、説を相手にしている。言説派の典型はザウルスやこのブログのごく一部の読者である。(^-^) 人格派の典型はフラットアーサーではなくて、むしろふつうのサラリーマンだろう。

1、2、3 の対照項目をよくご覧いただきたい。人格派の人格主義がいかに世間で普通にまかり通っているか、おわかりいただけるだろうか?それに対して、言説派の言説主義が絶望的な少数派であることが。(^-^)

言説派の立場は単に論理的な帰結に従っているだけのことなのだ。相手の1つの主張が間違っていたからといって、それが相手の人格否定になるとは思わないということが、実は超少数派の考え方なのだ。驚くべきことだが、相手の1つの主張の破綻は相手の全人格の否定と受け止めるのが世間一般の常識なのだ。

4、5、6

4、5. 人格主義 という、何でも人間を単位として考える非常に原始的で幼稚な発想は、ネット時代でも多くの人の頭脳に深く根差している。一人の人間は無数の考えを持ち得る。その無数の意見、考え、主張はその人間の生物学的存在と直接に結び付いてはいない。はっきり言って、人間の生物学的基盤と言説世界、情報世界とはまったく別次元の事柄で、両者は論理的に言って、切れている。これがわかっていない人間は、主張者 とその 主張内容 とが必然的に結びついていると思い込んで、混濁思考 に陥っている。そうした頭脳の持ち主が人格派である。

6 一人の人間が持つさまざまな考え、意見、主張ですら、相互に整合的に結びついているわけではない。一人の人間が自分で気づかずに相互に矛盾する意見や主張を持っていることは何ら珍しいことではない。そこに何ら一貫性も整合性もなくても、一人の人間の頭の中に共存していることは普通のことである。

7、8、9

7、8 人格派は、自分に不都合な敵勢力を倒したいと常日頃思っており、そのチャンスが訪れれば全精力を傾けて相手を撃破しようとする。彼らにとっては、相手の1つの主張が誤りであることを証明すれば、それは相手がすべての主張においてウソをついていることの宣伝材料になるというわけだ。つまり、人格派にとって、議論とは真実により一層近づくための協力的建設の営みではなく、敵対する勢力の主張の粉砕こそが彼らの議論の目的なのだ。

それに対して、言説派にとって、議論、論争は基本的に論理的、科学的な建設的なコミュニケーションで、真偽の判定が党派的利害に結び付くかどうかは考慮外である。1つの主張が誤っていたとしても、それが同じ主張者の全く別の主張に直接影響を与えるなどとは言説派は考えていない。しかし、人格派はそうは思わず、相手の複数の主張は「連座制」の運命にあると考える。

9 人格主義的発想では、相手の1つの主張の誤りは、その主張者自身に誤りがあることになる。そして、主張者に誤りがあれば、彼の他のすべての説も誤りとされる。とはいえ、人格派はこの原理を、論争相手に適用するだけで、自分自身には一切適用しない。言説派の発想では、誰かの主張が誤りであったとしても、それが主張者の他の主張の誤りである根拠には全くならない。

10 人格派は、言説というものが生物学的な世界とは切れている別次元の言説世界に属することがわかっていない。そのため、いつまでも動物個体としての擬人化モデルを脱することができない。一方、言説派は、言説がサイバー的論理世界の産物であると認識しているため、或る言説の真偽の問題を主張者に結びつけて考えることがない。そのひとの主張が間違っていることが証明されたからと言って、その主張者の人格否定には何ら結びつかないのだ。

人格派はこれが結び付くと思うために、つまり、それが自分の人格否定になることを恐れるために、たとえ自分の主張が間違っていてもそれを潔く認めることができない。一方、言説派は、自分の主張と自分の人格が結び付いているなどとはまったく考えていないので、自分の主張が間違っていれば、それを認めるにやぶさかではない。

11 はっきり言って、言説派にとっては主張内容が相手なのであって、人間である生身の主張者は二の次、いや、ほとんど、どうでもいいのだ。(^-^)

12 人格派にとって、人格攻撃ほど有効な論法はない。「こいつはこんな奴だぞ!こんな奴の言うことが信じられるかあ?」という論法ほど論理的に空疎でありながらも、多く使われるものはない。この論法の根底には、ある主張が正しいとされるためには、当の主張者が完全無欠の人格でなければならないという不合理な前提条件 がある。しかし、人格派はこの条件を相手にのみ要求する。

人格派は自分の旗色が悪くなると相手に対する人格攻撃のための材料を必死に探し始める。人格派同士の論争の場合は、両者が人格攻撃を始めて泥試合になってしまうことがある。不合理であるだけでなく、卑劣な論法であるので言説派はそんな論法を使おうとも思わない。しかし、それを奇貨として、人格派は一方的にこの人格攻撃を言説派の相手に仕掛ける。論戦に使われる「汚い爆弾 ダーティー・ボム」と言える。

13 人格派の発想は、花や太陽や自動車を擬人化する思考回路の延長なのだ。常に人格が主体だと思っているのだ。(^-^)

言説派にとって、主体は言説であり、人間は言説の「束」ということになる。「人間は考えや意見の束」ということにザウルスは高校生の時に気がついた。

「人間は言説の束である」 ザウルスの法則

「人は、99%のどうでもよい事実を語るペテン師が、1%の目的とする嘘を告白することでコロッと騙される」という詐欺師の手口が理解できない人たちということなのだろう。

これは面白いことに、同様のことが日月神示にも語られている。

それを考えると、すでに末世の時代に入っているということを暗に示しているのかもしれないですね。

教科書にこの記事を載せるべきです。

中学生の頃に議論の授業があったのですが、こういった前提意識を育む内容は一切ありませんでした。

高校生の時にそれに気づいていたのは流石ですね。

昔は良かったなんて一概には言えないですし、学校や家庭内環境によっても違いはありますが、教育が衰退していることは明らかです。

似非プライドを棄て、今こそ本当の謙虚さを学ぶべき時代なのではないでしょうか。

「無知であることを自覚する」ことが、真理を知るためのスタートラインである、ということがソクラテスの発言の意図でした。

一般的に、無知は恥であると認識されがちです。例えば取引先と商談をしているシーンで、相手の言っている専門用語が分からなかったとします。

話を止めて、「その言葉はどういう意味ですか」と聞くこともできますが、取引先に「なんだ、そんなことも知らないのか」と思われるのが嫌で、質問ができなかった……。

このような経験をされた方も多いのではないでしょうか。

これは、「知らないこと=未熟であること」という固定概念と、「未熟であると思われたくない」という見栄が連鎖して起きることで、無知であることを隠したい気持ちはよく理解できます。

しかし、ソクラテスが説いた「無知の知」には、自分が無知であることを認め、他者に聞くことが「より賢い人になる」ための第一歩だという意味が込められています。

私たちが知的生産を行うとき、「固定概念にとらわれない」「思い込みを捨てる」「前提を疑う」といったことが大事だといわれます。

つまり、「自分が知っていることや、行っていることが間違っているかもしれない」という、「自分が見えていない領域がある」と自覚することで、物事の本質により近づけるのです。

生産性が低い会議をしている当本人たちが、生産性の低さに気付いていない。人間関係がうまく行かないといっている人が、実は自分に原因があることに気付いていない。

このような、「この人たち、自分のことがちゃんと認識できていないなぁ」と思うようなシーンに心当たりがある方も多いはず。「自分が常に正しいとは限らない」という考えを念頭に置くことで、より広い視野で考えられるようになります。