奈良(なら)の語源につい

先月以来、奈良に行くことが重なって現地のひととも知り合い、興味が湧いた。

まず、現代の定説をご紹介する。

平(なら)した地の意で、緩傾斜地を指すとする。柳田が『地名の研究』[1]において論じているもの。柳田によれば、東国では平(タヒラ)、九州南部ではハエと呼ばれる「山腹の傾斜の比較的緩やかなる」地形は、中国・四国ではナルと呼ばれている。ナラス(動詞)、ナラシ(副詞)、ナルシ(形容詞)はその変化形である。実際にナルと呼ばれる地名は、「平」「阝+平」「坪」など、「平」を含んだ漢字が当てられており、「文字が語義を証明している」。また、因幡志(1795年)巻14の挿図には「平地」と書いて「ナルヂ」の振仮名があり、この地方では近代まで普通名詞として用いられていたとも柳田は推測している。ナラ、ナロはその異種であり、実際、奈良はかつて「平城」と書かれることもあった。この柳田の説は、日本国語大辞典、各種の地名辞典[2][3][4]や郷土史本[5]でも取上げられており、最も有力視されていると言える。

簡単に言うと、「土を均(なら)す」 の 「ならす」 から来ているということだ。奈良地方に特徴的ななだらかな山並みが 「平ら」 だからということなのだ。わたしも柳田のこの説に異論はない。しかし、この 「ならす」説 は、もっともっとすそ野が広い可能性があるのでは? という直観に従って調査と思索を重ねてみた。

以下は、ザウルスの勝手な仮説である。

「馬を飼い馴らす(ならす)」 や 「マラソン前に足を慣らす(ならす)」 はどうか?

まず思ったのは、犬が馴れる(なれる)、仕事に慣れる(なれる)に潜んでいる和語の 「なる」 が、「土を均す(ならす)」と語源を同じくする可能性である。「馬を飼い馴らす(ならす)」 や 「マラソンの前に足を慣らす(ならす)」 という使い方での意味を考えてみよう。そこにあるのは、「抵抗のある状態から抵抗の(少)ない状態への移行」 ではないだろうか?デコボコぼこした土地を 「均して(ならして)」 平らにし、「抵抗の少ない状態にする」 という意味だとしよう。「馬を飼い馴らす(ならす)」 の場合は、飼い主と馬の相互の意志が抵抗なく相手に伝わる関係、 「足を慣らす」 の場合は、マラソンの本番に無理なくスムーズに移行できる状態にすると言えないであろうか。

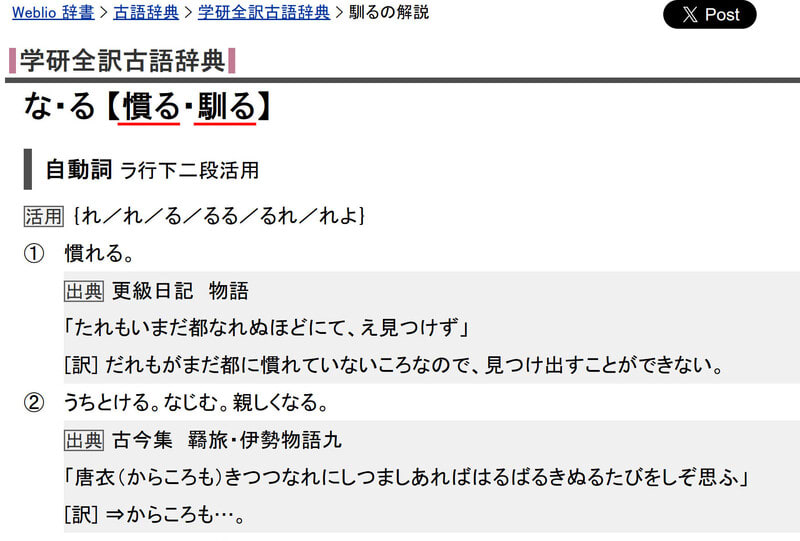

以下のように、古語辞典では 「なる」 の 「平ら」 の意味はなかなか見つからない。いわゆる古語でも大和時代、古墳時代の和語なので、普通の古語辞典では対象外なのかもしれない。

ならす (均す、 馴らす、 慣らす)

和語がすでにあり、中国からの漢字の移入によって、和語に潜在的にあった複数の意味が、漢字を当てられることによって個々の意味が顕在化し、細分化するというごく一般的な現象がここでも繰り返されていると見ることが出来よう。

かく (掻く、 書く、 描く)

なく (泣く、 鳴く、 啼く)

おす (押す、 推す、 圧す)

とはいえ、「均す」 が、「馴らす、慣らす」 と同語源であるという証拠は見つからなかった。だからこそ、ここでは 「仮説」 としている。しかし、専門の学者にとっては仮説どころか、すでに今さら誰も言わない学界的常識である可能性もある。もし、見つけた人がいたら、ぜひコメント欄で知らせて欲しい。また同語源ではない、別語源であるというはっきりした証拠があれば、それもぜひ知りたいところだ。

こういう視点で見ると、「ならす」 はさらに広がりを持っていることに気づく。まず 「慣らす」 だが、当然 「慣れる」 と同じ語源であることは明白である。「慣らす」 は他動詞で、「慣れる」 は自動詞という区別に過ぎない。

「習うより慣れよ」

さて、「習うより慣れよ」 ということわざがある。「理屈はいいから、場数を踏んで覚えろ」 ほどの意味だろうか。これをひらがな書きすると 「ならう より なれよ」 となる。漢字表記で見えにくくなっていた意味の近縁性がひらがな書きによって、浮かび上がってくる。和語として同語源で非常に近い意味の 「ならう」 と 「なれる」 とが並んでいることがわかる。

なれる(慣れる) は自動詞で、慣れた状態に移行することを意味する。ならう(習う) は他動詞で、慣れた状態を目指して意図的かつシステマチックにアプローチすることを意味する。

ならう 「慣らふ、 馴らふ」 と 「習ふ」 は、辞書的には自動詞と他動詞とで区別されている。しかし、同じ ハ行四段活用であり、同語源であることは明白である。

さて、ここで再び 「ならす」 に戻ってみよう。

右のように、辞書的には 「慣らす、馴らす」 と 「均す、平す」 とが丁寧に分けて表記されているが、漢字による意味の仕分けを尊重するあまり、和語の歴史と広がりを覆い隠すことになってしまっているように思える。どちらもサ行四段活用の他動詞であり、和語としては同じであることは歴然としている。

ここまで、「均す(ならす)」以外の 「ならす」 という動詞を吟味しつつ、「ならす」 のすそ野の広さを概観してきた。

ならす (均す、 馴らす、 慣らす)

なれる (馴れる、 慣れる)

ならふ (馴らふ、 慣らふ、 習ふ)

ほかに、 ならぶ、ならべる (並ぶ、 並べる) も視野に入れたい。

和語(やまとことば)は漢字移入以来、すっかり日陰者になってしまったかのようだが、上掲の動詞のように大和時代、いや、古墳時代からの日本人の豊かな言葉の世界を垣間見させてくれる。

平安時代以前には、奈良(なら)には 多くの異表記 があった。ここでは17パターン。出典の一部も添える。以下はすべて 「nara 」 と読む。

乃楽 : 日本書紀

乃羅

平 : 万葉集、

平城 : 万葉集、続日本紀、日本後紀、日本霊異記、平安遺文

名良 : 万葉集、

奈良 : 万葉集、続日本紀、日本霊異記、正倉院文書、長屋王家木簡、平安遺文

奈羅 : 日本書紀、日本霊異記

常 : 万葉集

那良 : 古事記

那楽

那羅 : 日本書紀

楢 : 万葉集、

諾良 : 聖徳太子平氏伝雑勘文

諾楽 : 日本霊異記

寧

寧楽 : 平和の都を意味する。万葉集 - 奈良に上ること、奈良に来ること、帰郷することを意味する 「上寧」 「来寧」 「帰寧」 はこの語に由来する

儺羅 : 日本書紀

漢字の意味からして平らであることを示したものは17例中の2つしかないのは、ちょっと意外な気がしないでもないが、音じたいがすでに当時の日本人には平らの意味に聞こえる 「nara 」 なのだから、むしろ別の意味を盛り込もうとしたか、もしくは単に機械的に発音だけで組み合わせたかのようである。

当時の日本の知識人たちは我先にと中国の古典の書籍を求めてむさぼるように読み耽っていたのだろう。そして、その書かれた中国語の書籍、漢籍の莫大な量、途方もない知識の量、そして、漢字の莫大な数、漢字の美しさ、漢字の豊かな世界、に圧倒されたに違いない。もし私が当時生きていた若者だったら、来る日も来る日も漢籍を読むのが楽しくて、いつか中国に行ってみたいと憧れたに違いない。たしかに日本は中国の漢字に多くを負っている。そもそもそれまでは話し言葉だけしかなく、文字が無かったのが漢字のお陰で書き留めることができるようになったのだ。当時、日本人のやまとことばに革命的な出来事が起きていたのである。当時は和語の言葉を漢字で書き表わすのが大流行して、いろいろな当て字が出てきたが、平安時代以降に定着した 「奈良」 という当て字には、平らという意味はない。平和という意味すらない。しかし、「nara 」 という音にこそ 「平ら」 という意味が込められているのだ。

われわれは、ならす (均す、 馴らす、 慣らす) なれる (馴れる、 慣れる) ならふ (馴らふ、 慣らふ、 習ふ) といった言葉を耳にしている時、また単にそういう字面を目で追っている時ですら、われわれの心の中では漢字移入以前からの日本人の原日本語の 「nara 」 が千二百年以上も前から心の中で連綿と響いているのではなかろうか?

大変ご無沙汰です。

鹿が可愛いですね!

子供の頃、大阪万博へ行ったついでに奈良で鹿にせんべいをあげたら、大勢の鹿に囲まれてしまったことを思い出しました。

弟は鹿せんべいを食べ(美味しかったかどうかは不明)、妹は私が鹿に囲まれているのを見て泣き出しました。

50数年前の話でした。

>> なら・し【平し・均し・馴らし】

>> 🈩[四段]《ナレ(慣)・ナラヒ(習)と同根》

これは、ザウルスさまの仮説を裏付けています。

次に、奈良の語源については、諸説ありますが、私はこの説も面白いと思います:

・ 百済 (クダラ)

・ 新羅 (シンラ)※

・ 加羅 (カラ)

・ 奈良 (ナラ)

※ シラギという発音は蔑称という説があります。素直に読めばシンラ。

つまり、奈良の "ラ" は国の意、という説。

余談ですが、私が前から思っているのは、「そら豆」です。つまり、

・ ソ羅 (ソラ)

という国が昔あって、そこから来た豆ではないか?と。単なる空想です (笑) (「じゃがいも」は「じゃがたらいも」)

地形は谷戸でした。

現在は整地され緩斜面です。

近くに三輪の地名もあるので奈良からの移住者がいたと思っていました。

https://hamarepo.com/story.php?page_no=1&story_id=2794

群馬県藤岡市(七輿山古墳)から羊太夫が往復していた伝説があります。