ギャラリエ アンドウ 2009年7月7日-7月25日

「個展が決まると、まずその展示場所の模型を作り、全体でどう観せるかという大枠を捉えて出展作品の大きさ、色彩のバランスを構想します」

この個展に先立ち、6月30日から7月12日までスパイラルガーデンで開かれていた内海聖史さんの個展「色彩のこと」を観に行った際に、ちょうど会場にいらした作家さんご本人から伺った言葉の一つである。

そんな作家さんの新作を、初めて行くギャラリーで拝見できるのだから胸が高鳴る。今回はどんな色彩空間に誘ってくれるのだろう?

ギャラリーのドアを開けた瞬間、ふわっと何かに包まれたような感覚がした。変形した台形のような形の、床も壁も天井も真白な小さな空間。壁の高い位置に、同じ大きさ(70x64cm)の色とりどりの12枚の作品が、四方を取り囲むように整然と並んでいる。観上げているとギャラリーの方がいらして、照明の照度を上げて下さった。展示位置が高くて照明に近いため、作品への負担を配慮して調節しているとのこと。

右手の壁から、青味の強い紫→紫→赤紫→赤→ピンク→オレンジ→山吹→レモン→黄緑→緑→濃緑→青、と色彩の移り変わりが心地よく流れていき、一周するとまた最初の1枚に戻りたくなる。当初、個展のタイトル「千手」にある通り、千手観音の四方八方に伸びる手のように、壁にランダムに展示する構想だったが、実際に現場に足を運んでから再考し、このように壁の高い位置に横一列に並べる形に落ち着いたそうだ。3枚、3枚、4枚、2枚、とそれぞれの壁の幅に合わせた枚数が同間隔で収まっている。まるであつらえたかのように。

内海さんのドット作品には、大き目のドットを筆で描いていくものもあるが、今回はすべて綿棒で絵の具をキャンバスの上に置いていく手法の作品群。下から観上げることによってそのクレーターのようなマチエールが見て取れる。パレット上で絵の具を混ぜ、綿棒でそれをすくい取って慎重にキャンバスに置いていく作家の息遣いが聞こえてきそうだ。今回の新作では、それぞれ基幹の色に入り込む色も増え、隣接色も補色も画面をより芳醇にしているように感じた。

内海さんはまさに「色彩の人」。

「千手」は今週土曜日、7月25日までの開催。残るところあと三日しかないが、サイト・スペシフィックな内海ワールドは個展ごとにその場に立ち会わないと味わえないので、是非観に行かれることをお薦めします。どうしても足を運べない方には、Takさんのこちらの記事がお薦め。スパイラルガーデンでの「色彩のこと」と合わせ、画像とともに内海作品の魅力を余すことなく伝える素晴らしいレポートとなっています。

尚、来月は京都のeN artsというギャラリーで内海さんの次の個展が開催されます。8月1日から30日まで、金土日のみの開廊だそうです。

「個展が決まると、まずその展示場所の模型を作り、全体でどう観せるかという大枠を捉えて出展作品の大きさ、色彩のバランスを構想します」

この個展に先立ち、6月30日から7月12日までスパイラルガーデンで開かれていた内海聖史さんの個展「色彩のこと」を観に行った際に、ちょうど会場にいらした作家さんご本人から伺った言葉の一つである。

そんな作家さんの新作を、初めて行くギャラリーで拝見できるのだから胸が高鳴る。今回はどんな色彩空間に誘ってくれるのだろう?

ギャラリーのドアを開けた瞬間、ふわっと何かに包まれたような感覚がした。変形した台形のような形の、床も壁も天井も真白な小さな空間。壁の高い位置に、同じ大きさ(70x64cm)の色とりどりの12枚の作品が、四方を取り囲むように整然と並んでいる。観上げているとギャラリーの方がいらして、照明の照度を上げて下さった。展示位置が高くて照明に近いため、作品への負担を配慮して調節しているとのこと。

右手の壁から、青味の強い紫→紫→赤紫→赤→ピンク→オレンジ→山吹→レモン→黄緑→緑→濃緑→青、と色彩の移り変わりが心地よく流れていき、一周するとまた最初の1枚に戻りたくなる。当初、個展のタイトル「千手」にある通り、千手観音の四方八方に伸びる手のように、壁にランダムに展示する構想だったが、実際に現場に足を運んでから再考し、このように壁の高い位置に横一列に並べる形に落ち着いたそうだ。3枚、3枚、4枚、2枚、とそれぞれの壁の幅に合わせた枚数が同間隔で収まっている。まるであつらえたかのように。

内海さんのドット作品には、大き目のドットを筆で描いていくものもあるが、今回はすべて綿棒で絵の具をキャンバスの上に置いていく手法の作品群。下から観上げることによってそのクレーターのようなマチエールが見て取れる。パレット上で絵の具を混ぜ、綿棒でそれをすくい取って慎重にキャンバスに置いていく作家の息遣いが聞こえてきそうだ。今回の新作では、それぞれ基幹の色に入り込む色も増え、隣接色も補色も画面をより芳醇にしているように感じた。

内海さんはまさに「色彩の人」。

「千手」は今週土曜日、7月25日までの開催。残るところあと三日しかないが、サイト・スペシフィックな内海ワールドは個展ごとにその場に立ち会わないと味わえないので、是非観に行かれることをお薦めします。どうしても足を運べない方には、Takさんのこちらの記事がお薦め。スパイラルガーデンでの「色彩のこと」と合わせ、画像とともに内海作品の魅力を余すことなく伝える素晴らしいレポートとなっています。

尚、来月は京都のeN artsというギャラリーで内海さんの次の個展が開催されます。8月1日から30日まで、金土日のみの開廊だそうです。

*部分

*部分

*右幅は綴じ目に当たり、右端が切れてしまった

*右幅は綴じ目に当たり、右端が切れてしまった *部分

*部分

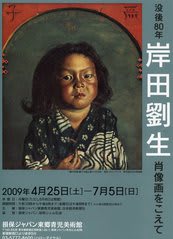

「十方視野」のカタログから

「十方視野」のカタログから

イヴァン・シーシキン 『セリの草むら、パルゴロヴォにて(習作)』(1884/85)

イヴァン・シーシキン 『セリの草むら、パルゴロヴォにて(習作)』(1884/85)