「角田川」は、能の題材でもあり、古説経時代の五説経にも数えられる程、有名な話し

である。歌舞伎にも大きな影響を与えた題材であり、東京都墨田区の木母寺では現在も

3月15日から一ヶ月の間、主人公「梅若」の供養や芸道成就の祈願が行われている。

従って、『忘れられた物語』とは言えないかもしれない。しかし、残念なことに、説経

の古い正本が残っていない。歌舞伎では、「隅田川物」が高名だが、説経としての「角

田川」は忘れ去られているようである。

説経正本集第3(36)角川書店

元禄頃と推定 太夫不明 鱗形屋孫兵衛

すみだ川 ①

本朝七十三代堀川天皇の御世(在位1087年~1107年)の頃のことです。都の

北白川(京都市左京区東部)に吉田の少将是定(これさだ)という位の高い方がいらし

ゃいました。この是定という方は、自らは五戒を守り、人には仁義をもって接し、詩歌、

管弦、七芸六能(※六芸四能カ:六芸=礼楽射書御(馬)数:四能=琴棋書画)に秀で、

都にその人ありと知られておりました。是定には、二人の子供がありました。嫡男は、

十一歳になる梅若丸。二男は九つになる松若殿と申します。お二人とも、そのお姿は、

花のように美しく、お話になるその幼気なお言葉は、まるで露を散らすように可憐でしたので、

父母から受ける御寵愛も限りがありませんでした。

ある時、是定は、北の方を近付けて、こう言いました。

「妻よ。聞きなさい。つくづくと思うことは、人の一生は、風前の雲と同じ。命は石の

火の様にあっという間のことだ。二人の子供の内、一人を出家にして、我等が死した後

の菩提を弔わせようではないか。どうじゃ。」

これを聞いた御台は、こう答えました。

「それは、もっともな仰せではありますが、梅若は惣領ですから、吉田の家を継がせな

くてはなりません。松若は、まだ幼少ではありますが、松若を出家させて、我々の菩提

を祈ってもらえば、こんな嬉しいことはありません。」

夫婦揃って菩提心を起こした、その心の内は殊勝なことです。夫婦は松若に、

「お前は、まだ幼いけれども、学問をさせるために、山寺へ登らせることにした。栴檀(せんだん)

は、双葉より芳しい。(※諺:大成する人は幼少より優れる)学問を究めて、吉田の家

の名を天下に示せよ。」

と言うと、山田の三郎安親(やすちか)を供として、東谷の妙法院(京都市東山区)

に入り、日行阿闍梨(にちぎょうあじゃり:不明)の弟子となったのでした。日夜、学

問に精を出したので、その年の暮れ頃には、もう内外すべてのことに精通してしまいました。

人々は、弘法大師の化身だと、羨ましがらない者は無かったということです。しかし、

諸学を修めたことで、松若には高慢な心が芽生えていました。仏神の天罰でしょうか。

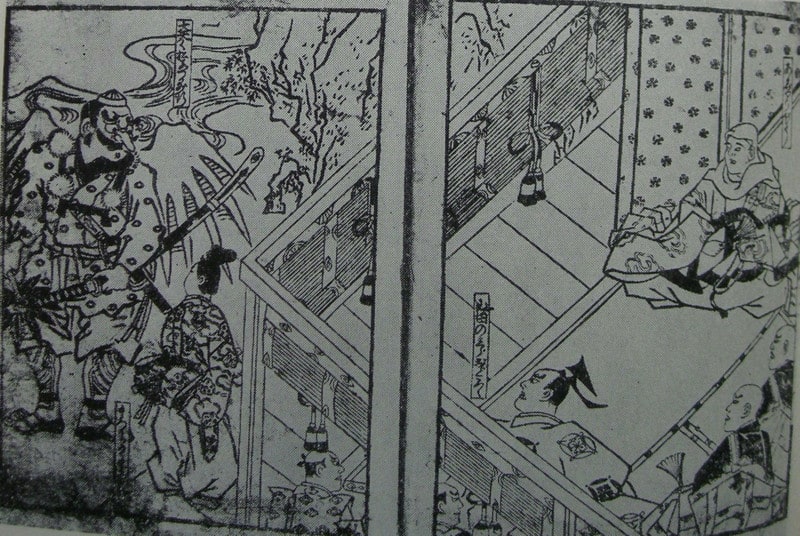

ある日、どこからとも無く、山伏が一人現れると、

「松若殿、昼夜の学問に、さぞやお疲れのことではありませんか。私の住み家へいらっ

しゃり、どうぞお疲れの心を癒してください。」

と、言うなり、松若殿を掴み上げて、あっという間に、虚空へと消えたのでした。人々

は驚いて、あちらこちらと探し回りましたが、なにしろ天狗の仕業でしたから、その行

方が分かるはずもありません。お供の安親は、ひとまず北白川に帰り、事の次第を報告

することになりました。

この事態を聞いた吉田の少将夫妻は、わっと叫んで泣くしかありません。是定は、

「何事も業の定めとは言うものの、こんな事になると知っていたのなら、寺などに入れ

なかったものを。愛おしい松若よ。なんとも恨めしい世の中であるなあ。」

と、口説きました。このことがあってから、是定殿は、俄に体調を崩されて、食事も満

足に取れない状態となってしまいました。御台や梅若丸が、看病を尽くしますが、病は

さらに重くなる一方でした。最期を悟った是定は、舎弟の松井源五定景(さだかげ)や

家来の粟津六郎利兼(としかね)、山田三郎安親を、枕元に呼び寄せると、

「如何に皆の者。私の娑婆での縁も、最早、尽き果てて、これより冥途に向かうであろう。

梅若は、未だ幼少であるから、十五の歳になったなら、参内させて、吉田の家を継がせ

てくれ。それまでの間のことは、定景に頼み置く。利兼、安親は、定景と心を合わせて、

若を盛り立ててくれよ。

梅若よ。父が死んだ後も、母に孝行を尽くし、立派に吉田の家を継ぐのだぞ。それでは、

さらばじゃ、北の方。名残惜しい梅若よ。」

と言い終えると、念仏を唱えながら亡くなったのでした。御台所も梅若も、おろおろと

泣き崩れる外はありません。御台様の嘆き事も哀れです。

「ああ、なんと儚いことでしょうか。このお殿様と、美濃の国の野上(岐阜県不破郡関ヶ原町)

で出合ってからというもの、片時も離れたことは無かったのに、冥途の旅といって、さ

っさと行ってしまうなんて、あなたは寂しくは無いのですか。私も一緒に、連れて行っ

て下さい。」

と、遺体に縋り付いて泣くのでした。しかし、どうしようも無いことなので、涙ながら

に、野辺送りをし、無常の煙としたのでした。松若は行方知れずとなり、今度は夫を失

った御台様の嘆き悲しみは、一方ならぬものでした。御台様と梅若殿の心の内は、哀れ

ともなかなか、申すばかりもありません。

つづく