れんげ上人伝記 ⑤

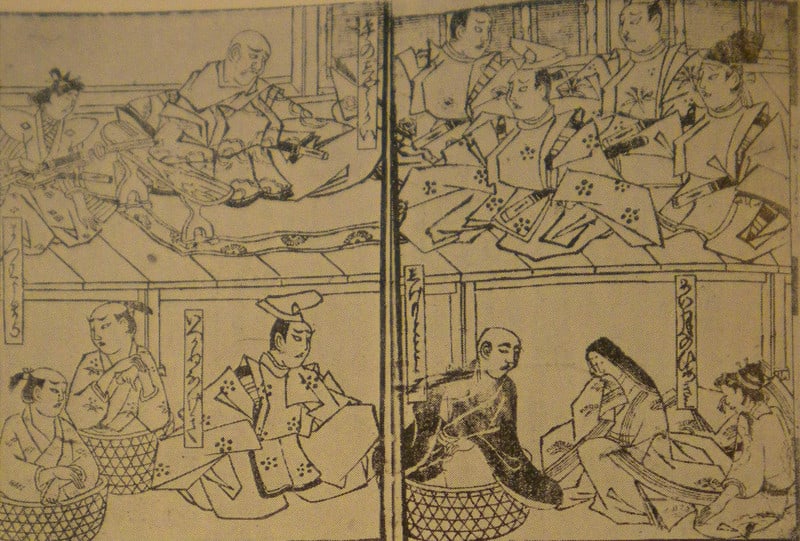

これはさて置き、弾正左衛門国光の一子、形部の介国長は、幼少の時に父国光を豊春

に討たれたので、親の敵討ちを念願としていました。この頃、国長は、郎党六人を連れ

て、敵の行方を探索していましたが、その行方もつかめずに、無念の毎日を過ごしてい

ました。国長達は、ある時、摂津に来ていましたが、堺にいる蓮花坊という僧が、敵の

一子であることをつきとめました。国長はこれを聞いて、大変喜びました。血気無謀の若武者は、

「長年、探し回ってきた親の敵である豊春の一子が、和泉の国、貝塚の寺に居ることは

間違いない。(※浄土宗孝恩寺の可能性がある:大阪府貝塚市木積798)これより、早速

そこへ行き、奴から豊春の居場所を聞きだそう。もし、豊春の行方が分からなかったら、

せめて、奴を討ち殺し、日頃の恨みを晴らすぞ。」

と、貝塚へと急行したのでした。

一方、蓮花上人は、堺での逗留を終えて、沢山の修行僧と共に、都を目指して北上し

ておりました。やがて、南下してきた国長一行は、大勢の僧と行き会いました。国長は、

「これは、何処に向かう僧の皆さんですか。貝塚の寺までは、まだ遠いですか。」

と、尋ねました。蓮花上人は、これを聞いて、

「さて、それは、何のお尋ねですか。」

と聞き返しました。国長は、こう答えました。

「その寺に居ると聞いた、蓮花坊という僧に、少し用があって、向かっているところです。」

蓮花上人が、

「その蓮花坊というのは、愚僧のことです。」

と、答えると、国長は喜んで、

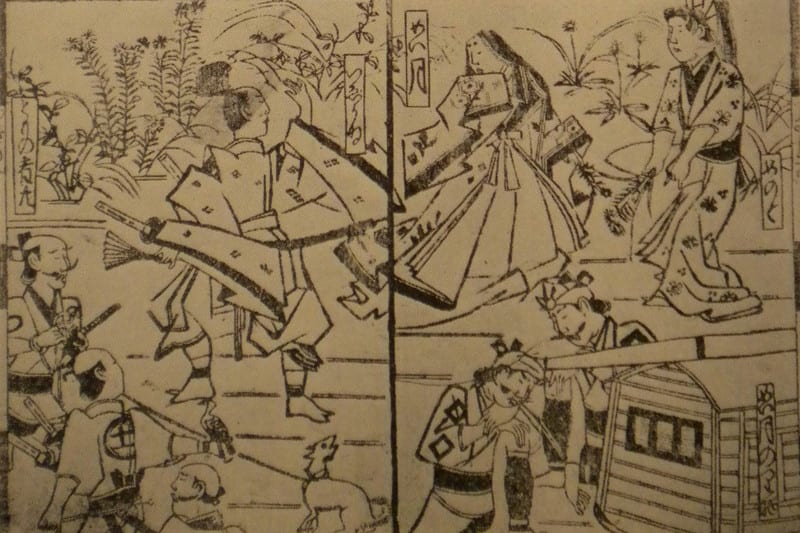

「やあ、お前が、梅垣権太郎豊春の一子か。ここで会うと、はなかなかよ。如何に若僧

(にゃくそう)、俺を誰だと思うか。お前の父、豊春に討たれた弾正左衛門国光が嫡子

形部の介国長だ。お前の父を敵として、長年討ち殺そうと探し回ったが、とうとう会う

ことができなかった。貝塚の寺にお前が居ると聞き、豊春の行方を聞くために来たのだ。

もし、豊春が既に死んでいるのなら、せめてお前を討って、恨みを晴らさん。因果は巡

って、ここで会うとは、嬉しい限り。さあ、法師だからといって容赦はしない。覚悟しろ。」

と、息巻いて怒鳴りました。同行の僧達は驚きましたが、

「それは、如何にも無道過ぎます。例え、敵であろうとも、今は法師の身になった者を

殺そうとは、あまりも乱暴で邪見です。」

と、我も我もと前に出て、蓮花上人を守ろうとしました。中でも、大力の法師、観智坊は、

「ええ、よっく聞け。無道の者ども。髪を丸めた解脱の導者にして、仏の再来と言われ

るお方を殺そうとする大悪人め。木っ端微塵にしてくれん。」

と、飛んで掛かりました。蓮花上人は、

「やあ、騒がしい。皆さん静かにしなさい。」

と、人々を押し鎮めながら、思い出していました。

『いつか、母上が、仰っていたことが現れた。因果が巡り、敵が命を取りに来ても、

命身を少しも惜しむなと仰られていたことは、まさにこのことだな。妄語戒を破っても

父の代わりに討たれることこそ、我が身の喜びである。』

そこで、蓮花上人は、

「おお、あなたは、愚僧が父豊春を狙っている方ですか。あなたの父を私の父が討った

頃は、私はまだ幼かったので、様子の子細は分かりませんが、私の父は、その後、発心

されて出家し、山に籠もって修行なされていましたが、病を得てお亡くなりになりました。

愚僧はまさしく、あなたの敵の子です。人の為に命を捨てるのは、出家の役目。殊に、

自分の親の代わりに討たれるというのなら、これは、喜びの中でも最上の喜び。少しも

命は惜しくはありません。さあ、どうぞ。」

と言うなり、その場に端座しました。国長は、

「おお、どうして、許してやろうものか。父の代わりに、その命いただく。さあ、念仏

申せ。」

と、怒鳴ります。蓮花上人は、

「どうぞどうぞ、望む所です。皆さん、どうか心して嘆かないようにしてください。只々

念仏を唱えてください。」

と言うと立ち上がり、師匠から拝受した御開山御自筆の紺紙金泥の名号を取り出すと、

傍にあった松の木に掛けました。蓮花上人は、

「南無阿弥陀仏。一向専念無量寿仏。討たれ討たれつ、敵、味方の霊魂。成仏せよ。南無阿弥陀仏。」

と、深く回向すると、共の僧達と共に、合座(馬蹄形)に座し、合掌を胸に当てました。

「さあ、早く切りなさい。」

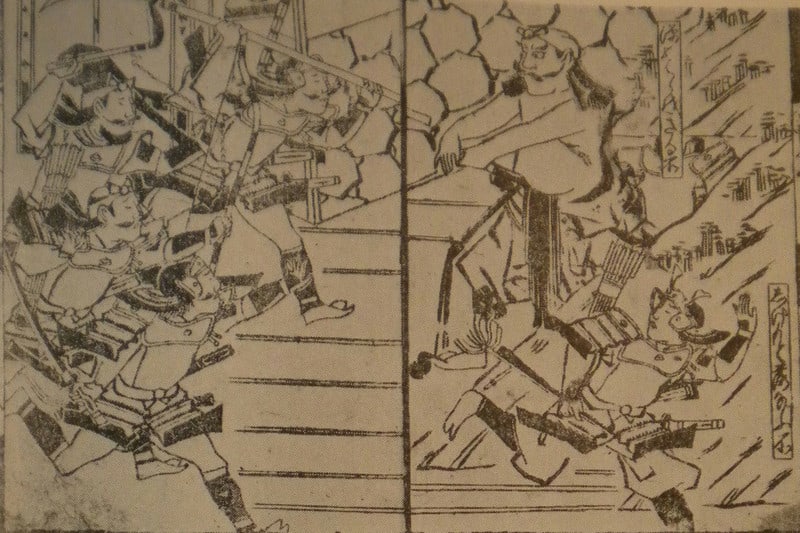

と、蓮花上人が言うと、国長は、太刀を抜き放ち、さっと蓮花上人の後ろに回りました。

「父の幽霊も、草場の陰で、きっと喜んでくれているだろう。」

と言うと、ちょうどとばかりに、蓮花上人の首を討ち落としたのでした。首は、あえな

く落ちました。

ところが、次の瞬間、その首は不思議にも宙に舞い上がりました。そして首から、た

ちまち蓮華の花を開いたかと思うと、その中から「南」の一字が空中に浮かんだのでした。

皆々、はっと気が付くと、蓮花上人の首は、元通りに戻っており、名号の「南」の一字

が消えているではありませんか。国長は、

「むむ、なんと不思議な。首は確かに切り落としたと思ったが、切り損じたのか。」

と言うなり、再び太刀を振り上げると、再びはったと切り付けました。またもや首は、

ばらりと落ちましたが、やはり同じように、宙に舞い上がると、今度は、「無」の一字

に変じ、蓮花上人は何事も無かったように念仏し続けているのでした。名号からは、

「南無」の二字が消え失せて宙に浮いていました。さすが、邪見の国長達も、このよう

な奇跡を二度も見せられ、あまりの不思議に驚いて感歎すると、太刀を投げ捨てて、

「さても、さても、これほどまでの仏道の奇瑞は、夢でも見ることは無い。このような

尊い上人様に、刃を当てた我が身の咎を許してください。この上は、あなたの弟子にし

てください。」

と、涙ながらに願い出るのでした。その時、「南無」の二字は、金色の光を放って、虚

空へと飛び去りました。やがて、蓮花上人は、こう言いました。

「それは、殊勝な事です。悪心も懺悔することによって、善心菩提の縁となります。さて、

今の世に至るまで、「身代わり名号」といって、見る人も聞く人も礼拝してきたのです。

国長よ。人間の首を切るということは、例えて言えば、仏の袈裟を切って落とす事に等しいことです。

名号の奇瑞を見て、得道できたとあれば、誠に殊勝です。それでは、出家なさい。」

やがて、国長達は剃髪しました。国長は、「南無」の二字を切って善人の心に至った

ので、蓮切坊(れんざいぼう)と名付けられました。残る六人の共達は、「切」の字を

上に付けて、切なん、切こん、切たん、切うん、切しゅん、切りんと、それぞれ名付け

たのでした。今は蓮切坊となった国長は、

「悪人の友を振り捨てて、善人の敵を招けとは、あなたのことだったのですね。有り難

いことです。ああ、有り難や、有り難や。今宵は終夜(よもすがら)、懺悔話をいたし

ましょう。」

と、喜ぶのでした。仏果(ぶっか)の縁に引き入れた蓮花上人の法力は、今の世でも、

言い様も無い程、有り難いものです。

つづく