さてその後、更に哀れであったのは、ろうれつ(金国)の老母でした。御台所と玉若

が、父を訪ねて旅立った事を、夢にも知りませんでしたが、その日の夢見が悪かったので、

その話をしようと、北の方を訪ねました。ところが、御台所も玉若も見当たりません。

あちらこちらと探しまわりましたところ、一通の文があるのを見つけました。一体どう

いうことかと、急いで開いてみると、こう書いてありました。

「私は、このまま朽ち果てても構いませんが、不憫なのは玉若です。朝夕に父のことを

思って嘆く姿を見るにつけて、心も乱れ、悲しみに暮れていましたが、不思議の霊夢を

見たのです。金国殿は、東路にあるとの瑞夢を頂いたのです。そこで、東を訪ねること

にいたしました。やがて、目出度く巡り会って、連れて帰り、母上を喜ばせる所存です。」

老母は読むなり、むせ返り、文を胸に当て、顔に当てして、声を上げて、泣き崩れました。

そこに、霜夜(しもよ)の局という、金国の乳母が様子を見に来ました。霜夜は、老母

の有様を見て、

「何があったのですか。」

と聞きました。老母は、涙ながらに事の次第を話すのでした。

「のう、嫁御前と玉若は、金国の居所を聞いて、右も左も知らぬ東路に旅立ってしまいました。

私はもう老い木。いつ果てるとも知れませんが、命も惜しくないので、後を追って、東

路へ参ります。」

聞いて局も、決心し、

「その様にお考えでありますなら、私もお供致しましょう。人に気が付かれない内に、

出立いたしましょう。」

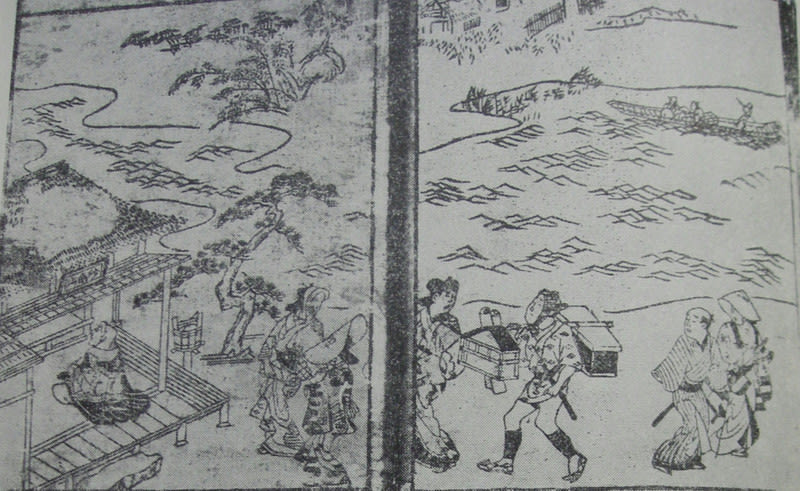

と、早速に東路へ旅立ったのでした。

《短い道行き略》

やがて、二人は、小田原までやってきました。そこへ客僧が二人通り掛かりました。

その客僧は、こんなことを話しながら通り過ぎたのです。

「それにしても、哀れな話じゃな。所の者の話では、なんでも、旅人が、幼い子供を

残して、後ろの山中で死んだそうだ。人の命は、分からんのう。南無阿弥陀仏。」

客僧達は、山に向かって弔うと、去って行きました。これを聞いた老母は、

「のう、局。これはひょっとして、嫁御前のことではあるまいか。子供も居ると言うし、

遙々と下った甲斐も無く死んでしまったか。」

と泣き出しました。局は、

「広い世の中のことですから、御台様のこととはかぎりません。」

と、老母を慰めて、山中に分け入ってみますと、確かに新しい塚があり、高札が立てて

ありました。二人が駆け寄って見て見ると、こう書いてあります。

「ここで、二十歳ぐらいの女が、八歳の子供を残し、旅に疲れて亡くなった。子供に

尋ねても、国も郡も分からないので、ここに葬る。子供の名は玉若。所縁の者があれば、

在所の者にお尋ね下さい。寛永三年寅三月五日。」

老母も局も、はっと驚き、そのまま塚に抱き付いて、おいおいと泣くより外はありません。

「さても、さても、尋ねる夫にも逢えないままで、さぞや最期に思いを残したことであろう。

この母が、お前や孫の後を追って来たと言うのに、空しい塚を見る事になるとは。せめて、

孫若を形見と見ることができたなら、こんなに悲しまなくても済むのでしょうが、金国

には捨てられ、孫とは生き別れ、嫁御に先立たれるとは、後に残った老いの身は、どう

すれば良いのですか。」

為す術も無く、泣き暮れていますと、在所の者が、玉若の手を引いて、三日目の塚詣

でにやって来たのでした。老母と乳母は驚いて、

「それなるは、玉若かあ。」

と、駆け寄って、互いの袖に取り付きました。喜びの余り、言葉もありません。只、泪、

泪の再会です。玉若は健気にも涙を抑えて、

「のう、母上は、冥途という所に行ってしまわれました。」

と、事の次第を語ると、安心したのでしょうか、そのままそこに寝入ってしまいました。

そうして居るところに、別の里人がやってきました。目を醒ました玉若は、

「この方が、母を埋めて下さいました。そして、所縁の人が現れるまで家に留まるよう

にと仰って下さり、これまで面倒を見ていただいていたのです。お礼を言って下さい。」

と老母に話しました。老母は涙ながらに、

「それはそれは、このように養育いただき、何ともお礼の言葉も有りません。有り難う

ございます。私たちも、この者どもの後を追って参りましたが、このような憂き目を

見ることになりました。」

と言うのでした。里人は、

「誠に、労しい限りですが、あなた方は、どうやら身分あり気なご様子です。宜しけれ

ば、子細をお話下さい。」

と尋ねました。老母は、

「この上は、隠すことは何もありません。私どもは、大和の国、葛城の下の郡から参りました。

但馬の守金国と申す者の母です。我が子は、三年前に、夢の中で頓死をして、不思議な

霊夢を体験しました。それから遁世してしまい、東に向かったと聞きました。嫁御前は

夫を探してここまで来ましたが、この様に、先立ってしまったのです。」

と、話すのでした。その時、里人は飛び上がって驚くと、

「さては、金国殿の御母上でいらっしゃいますか。私のことを知らないのも当然ですが、

私は、この辺の頭領で、稲垣與一と言う者です。私も、三年前に不慮の頓死をいたしまして、

三悪道へと堕罪しておりましたが、金国殿に助けられて、再び娑婆へ戻ってきたのです。

一刻も早く、御礼に参るべき所ですが、病があってままならず、又、人を遣わしても

みましたが、行方が知れませんでした。それで、お伺いすることができなかったのです。

そうですか、遁世されたのですか。まあ、しかし、こうして皆様方とお会いできたのは、

私の心底が通じたのでしょう。有り難いことです。さあ、我が家へおいで下さい。」

と、喜ぶのでした。その後、新しい庵を結んで、人々を手厚く持て成したのでした。

何とも頼もしい限りです。

つづく