前の御台の子であった太郎と二郎は遁世してしまったので、多田の刑部は、今の御台の子である三郎と四郎を呼んで、明石を討つ手を考えさせました。三郎は、

「明石の命を取る事など容易いことです。明石を騙して呼び出し、酒を飲ませ、べろべろに酔わせた所を、切って捨てれば良いことです。どうです。父上。」

と、答えました。多田の刑部は喜んで、

「おうおう、良い考えじゃ。お前達兄弟が生まれた時に植えた二本の松が、この頃、勢いよく伸びて来たが、どうやら、お前達の末繁盛を占っているようじゃ。」

と、まだ見ぬ夢物語をして、どっと笑いましたが、それこそ、運の尽き場としか、言い様がありません。

それから多田は、明石に、遊びに来る様にとの文を書いて送りました。明石は喜んで参りますと返事をしたので、多田は喜んで、今や遅しと、明石の来訪を、手ぐすね引いて待ち構えるのでした。

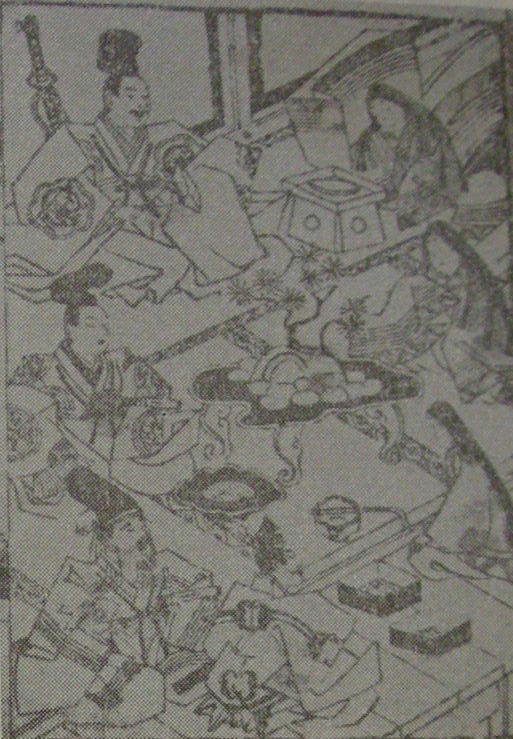

さて、明石殿は、乳母の加藤を大将として、五百余騎を率いて、津の国へと向かわれました。多田の館に着きますと、山海の珍味に、国土の菓子で迎えられ、沢山の酒を飲まされましたが、明石はまったく乱れる所を見せません。業を煮やした多田は、三郎、四郎を近づけて、相談を始めました。三郎が、

「それでは、毒の酒を盛りましょう。」

と提案したので、多田は早速に、毒酒を持って酌に立ちました。多田は、

「さあさあ、婿殿。この酒は、我が家に伝わる特別の薬酒じゃ。門外不出であるが、婿殿には進ぜましょう。」

と、毒酒を差すのでした。明石殿は、

「おお、これは、忝い。」

と受けると、ぐいと干されました。多田一門が、すわやと見守りますが、何も起こりません。明石殿は、熊野権現の申し子でありましたので、常に権現様がお守りになり、どんな毒酒を盛ろうと、たちまちに甘露の酒に変わってしまうのでした。その上、明石殿のそばには、乳母の加藤太夫輔高(すけたか)等が、左右に付き添い、常に守っているので、容易には手も出せません。とうとう、多田一門は、何もできないまま、明石殿は、播磨の国へお帰りになったのでした。

多田の刑部は、地団駄を踏んで悔しがり、更なる計略を巡らし、今度はこんな嘘の手紙を書き送りました。

『都、天下の宮様よりの宣旨によしますと、此の度、聟揃えを行うということです。近国の聟は、急ぎ上洛せよとのお達しですから、明石殿も、急いで御上洛下さい。しかし、上洛には、沢山の兵は連れては行けませんので、お供は四、五人にとどめて下さい。』

この手紙を見た明石殿は、御受けなされて、11月10日に出立すると返事をしたのでした。

多田は、この返事を受けると、喜んで上洛し、天下の宮に早速に報告しました。

「此の度、国元で、明石を討ち取ろうと、色々企てましたが、うまく行きませんでした。そこで、偽りの手紙によって誘い出すことにしました。明石は、11月10日に播磨を出立するということですので、急ぎ軍勢を集めて、討伐なされませ。我が君様。」

これを聞いた天下の宮が、早速に号令されると、一千余騎の軍勢が集結したのでした。

さて、11月10日になりました。明石殿は、乳母の加藤を大将として、選び抜いた強者五十人を共にして、京に向けて出発なされようとしましたが、御台所が、袂(たもと)に取り縋って、

「何故かわかりませんが、今日は、夢見が悪かったので、大変心配しています。どうか今回は、行くのをおやめください。」

と、言って離さないのでした。明石殿は、

「心配ない。直ぐ帰る。」

と言い残して、都へと向かったのでした。明石一行は、都に着くと、三条高倉に宿を取りました。すると、「熊王」という遊君が尋ねて来て、こう告げるのでした。

「あなたは、きっとご存じ無いと思いますが、あなたの妻が、熊野へ参詣した折、七条の天下の宮、高松の中将も同じく参詣しおりました。天下の宮は、御台所をご覧になって、横恋慕をされました。舅の多田を抱き込んで、あなたを殺し、姫を手に入れようとたくらんでいるのです。播磨六カ国を餌に踊らされた多田は、あなたを国元に呼んで殺そうとしましたが、うまく行かなかったので、今度、聟揃えなどと偽って、都へおびき出したのです。今、七条の御所には、雲霞の如くの軍勢が集まっています。」

熊王は、涙を流しながら、訴えました。明石は、これを聞くと、

「今にも、天下の宮の軍勢が、ここに攻めてくるでしょう。私は、潔く討ち死にいたしましょう。あなたは、早くお帰りなさい。」

と言うと、故郷の妻に宛てて、細々と文を書き綴りました。その文を、美山の安三郎に託すと、名残の酒宴を催すのでした。明石殿は、心の中で

『只、一筋に駆け入って、中将に一太刀くらわせてくれるわ』

と、決意するのでした。

彼の明石重時の勢いには、如何なる天魔鬼神も、面を向くべき様も無し

恐ろしし共中々、何に例えん方もなし

つづく