USBのGNSSとタブレットをOTGケーブルで繋ぎ充電しながら運用したくて前回購入したルートアールさんの「充電同時利用可OTGケーブル」の仕様なのかタブレットの仕様なのか!?

残念ながら充電しながらナビを使うことが出来ません。

USB機器を繋がないでタブレット充電だけさせようとしても充電しません。

OTGケーブルをちょっと奮発してルートアールさんの「USBチェッカー機能付き4ポートOTGケーブルセット」を買ってみました。

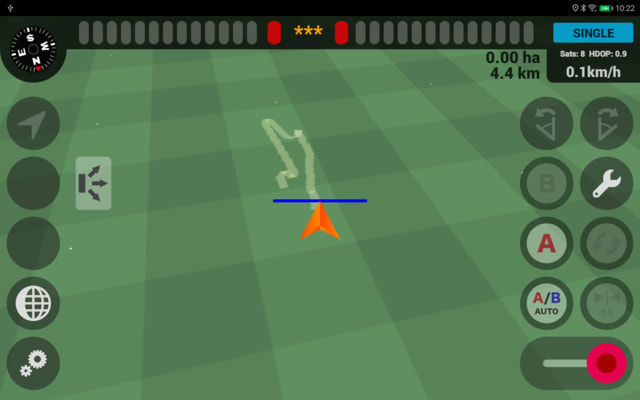

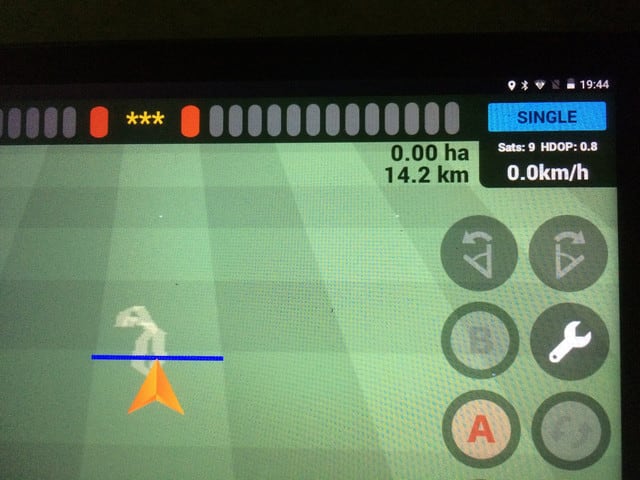

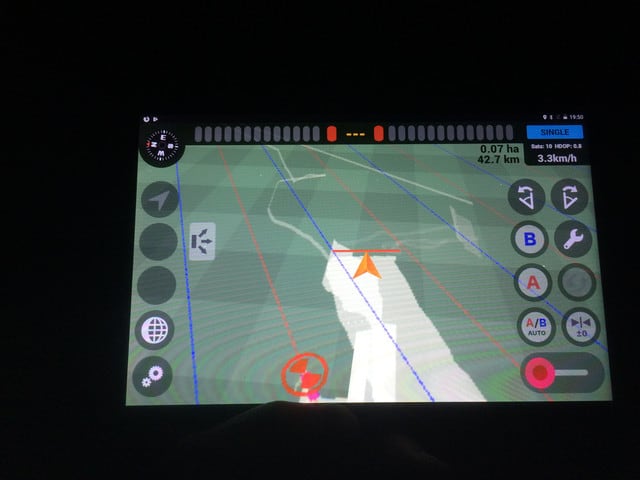

試験状況

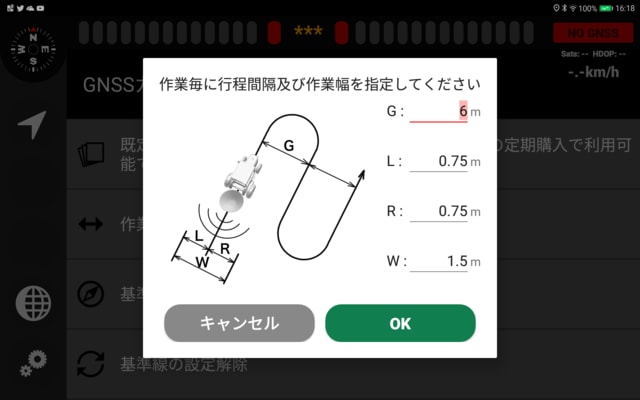

スイッチは「A」、「B」、「OTG」とありました。

「A」、「B」は充電できますが、GNSSは認識しませんでした。

「OTG」は以前のケーブルと同様の現象でした。

USBを挿したときは充電マークが表示されますが、数秒後に充電が停止しました。

GNSは認識しました。

このタブレットのUSB仕様が同時利用できないのでしょうね。

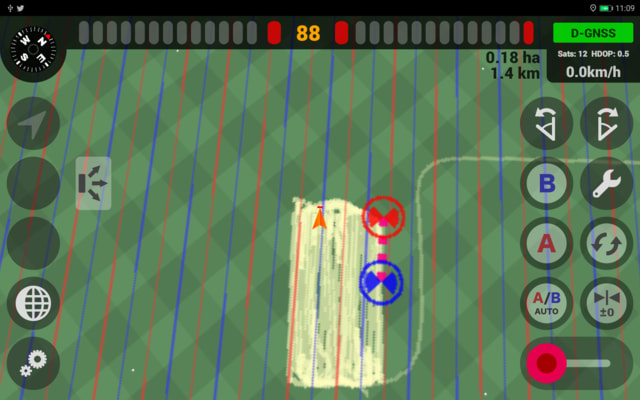

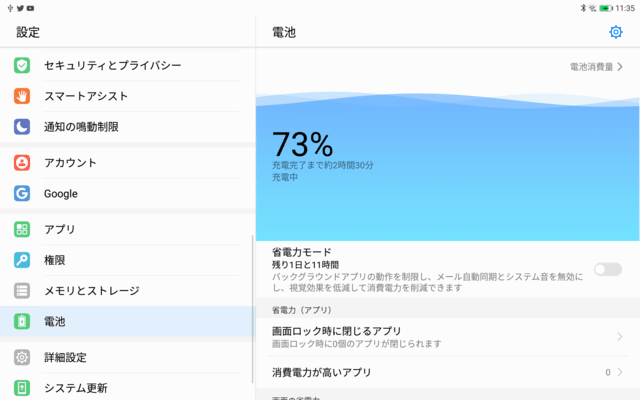

バッテリ100%からアプリを起動し、アイドル状態ですが、何分程度使えるか測定しました。

ざっくり11時からスタート 大体100%開始

午後1時 残バッテリ55%なのでざっくり2時間は持つようです。

8時から作業開始すると、10時の一服、お昼、3時の一服に充電すれば、一日中農作業できそうです。

まずは、これで作業しつつ、USB2系統あるようなタブレットを探すほうが良いようです。

GNSSのUSBをBluetoothでタブレットに接続するUSB2Bluetooth変換機器の既製品を探してみます。

僕の検索リテラシー不足によりなかなか商品を発見できないでいますが。

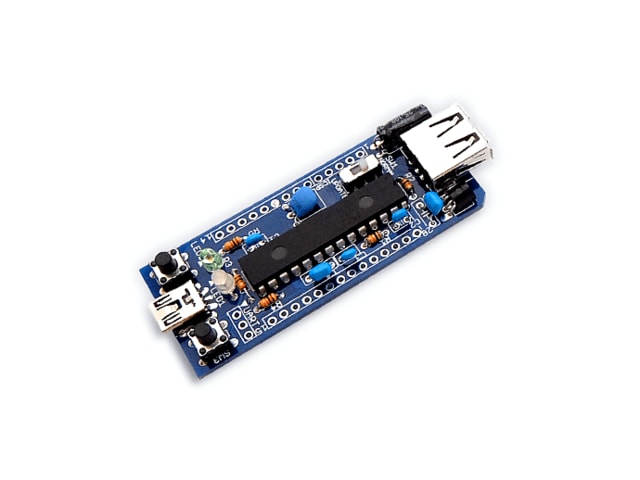

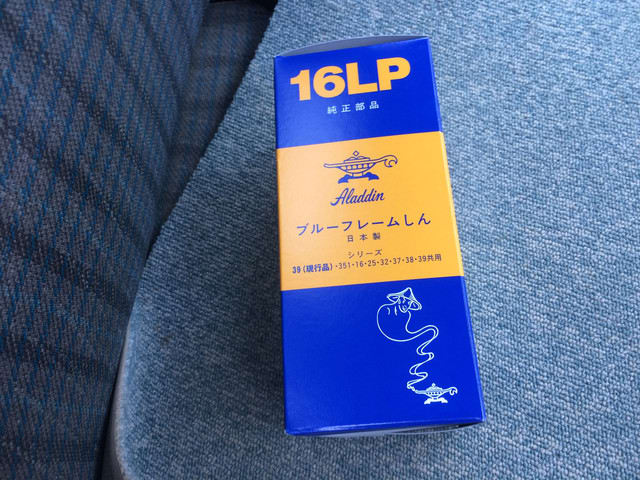

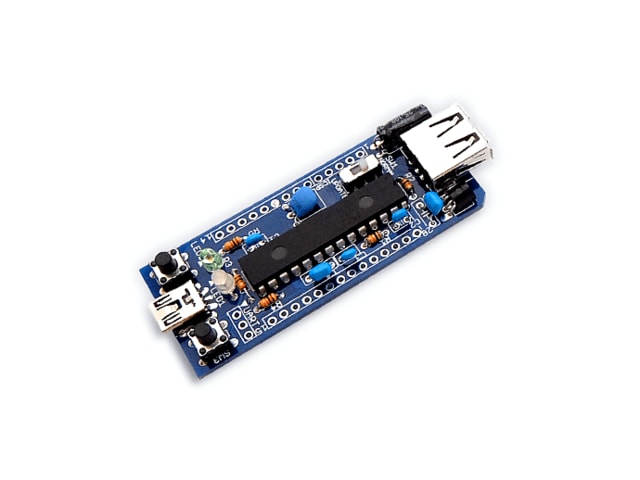

ビット・トレード・ワンの「USB HID Bluetooth変換アダプタ USB2BT(キット)」

を購入しましたが、開発者のBBSみると、「

USBのGPSレシーバーをBluetoothで繋ぎたい」を読むと

残念ながら、「Bluetooth(SPP)」実装されていないようです。

ぼくら農民は既製品を挿すだけで安くできるなら、多少の冗長でも気にならないからUSB2Bluetooth変換あるといいな。

RS-232CをBluetoothに変換するのはラトックシステムとかで昔からあるからUSBもBluetoothに変換できる商品あると思うんだけどな。