ラクが死んだ。

1月16日朝、舎長が土間へ降りていくと、ラクはすでに息絶えていた。

死ぬ前々日の14日までラクはかろうじて自力で歩くことができた。

だが15日には歩くことも食べることもできなくなった。

その日、ラクを犬小屋から土間に移した。2012年にカフェを始めてからは、冬もラクを外で飼うようになったが、7年ぶりに母屋に戻ってきた。

その夜、苦しいのか、ラクは何度も起き上がろうとしては倒れ、寝床からはみ出し、這いずり回ろうとした。真夜中、2時をまわって、ようやく穏やかな寝息をたてて眠りについたが、そのまま目覚めることはなかった。

ラクの父親は美山町佐々里の民宿「B&B段」で飼われていた猟犬の紋次郎、母親は美山町鶴ヶ岡のレストラン「厨房ゆるり」で飼われていたシロ。2002年10月初めごろ、シロはオス二匹、メス二匹の子犬を産んだ。子犬をもらいに、私も舎長のお供をして「ゆるり」に行った。「どの子犬がいい?」と聞かれた舎長は迷わず老け顔のラクを選んだ。私はもう一匹のハンサムで利発そうなオス犬の方がいいと思ったが、口出しはしなかった。

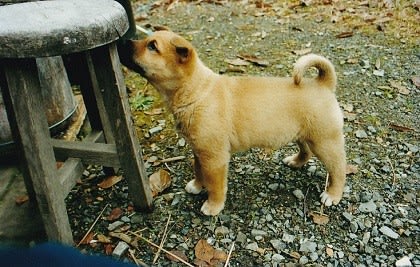

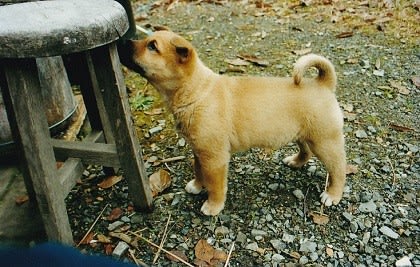

わが舎にもらわれてきて翌日のラク。

土間で飼い、ときどき室内にもあげていた。

当時は舎長独り暮らしで、週4日ほどは美山のレストラン等で配膳や給仕のバイトをしていた。したがって舎長が留守の間、ラクは一人きりだった。それで、ラクが外と行き来できるようにした。

土間の出入り口の引き戸に開けた「ラクドア」。

年末には舎長の郷里の和歌山に連れていかれた。

3時間余りのドライブ。舎長も緊張したがラクも緊張した。トンネルに入るとラクは座席の下に潜り込んだ。

和歌山から帰ってきて、わが舎で初めてのお正月を迎えた。

1歳の誕生日。

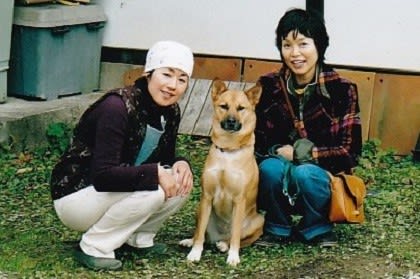

さらに季節はめぐり、すっかり成犬になった。このころから散歩の時もリードを付けるようになった。

近所の子どもたちがラクに付けたあだ名は「凶暴わんちゃん」

私たち以外の人には激しく吠えた。不用意に近づいて噛まれた人も数人。鶏も二羽が犠牲になった。山でリードをはずしたときに鹿を見つけると追いかけた。急斜面を駆け下りてきた鹿が転倒し、追ってきたラクが鹿の喉笛に食らいつき仕留めたこともあった。

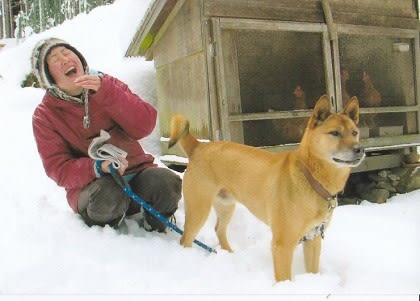

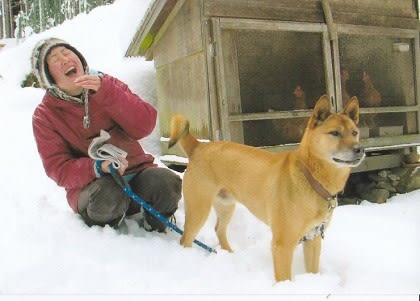

散歩のときはいつもぐいぐい引っぱった。坂道でラクに引っぱられ舎長は何度も転倒し手足を擦りむいた。

吠えて噛んで…その結果、どんどん自由が制限されていくラクを憂えて、自治体等が呼びかける「犬のしつけ方教室」に通ったこともあった。だがいつも、他の参加者・参加犬から離れたところで、型どおりのことを1人と1匹だけでさせられるだけだった。このころ舎長は円形脱毛症になった。それほど舎長はラクの行く末を案じ、愛していた。

凜々しいラク。プーッとおならをしたので、大笑い。

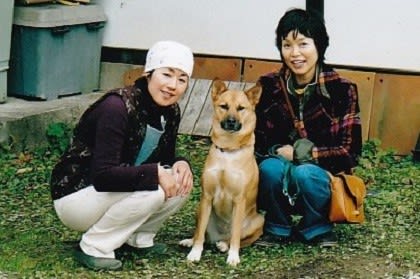

ラクの妹(姉?)のハナちゃん。2年ほど前に死んだ。

ラクの父親の紋次郎は去年の2月に死んだ。紋次郎1歳の時に産まれた子なので父親とほぼ同じ寿命を生きたことになる。

16年3か月生きてラクは死んだ。私は舎長ほどにはラクを愛さなかった。というよりは疎ましいとさえ思っていたかもしれない。ただ、舎長によれば、ラクの視線は常に私を追っていたという。犬とはそういう生き物なのだろう。

そう思ってはいても、死ぬ前後のときには涙が流れて仕方がなかった。

悲しいというのと泣けるというのとは似ているようで少し違う。

ラクは舎長がこの地へ来てからのほぼ全期間をともに過ごした。私ともその一部を共有した。

花が咲き、用水路に水が流れ、苗が青みを増し、田草が茂り、泥田を這って草を取り、稲穂が垂れ、日射しが弱まり、時雨が続き、霜が降り、雪が舞い…それら全てをラクと散歩しながら五感で受け止め、そして笑いがあり、涙を流し、諍いが起き、慰めがあり…それらの月日をラクとともに過ごした。月日の記憶とラクが重なり胸がいっぱいになる。舎長の悲しみはどれほどだろう。

ラクは和歌山の舎長の実家の敷地の片隅に埋めた。鹿の骨が好きだったラクの口元に鹿の角を置いた。

土を被せ石を置いて

手を合わせた。

1月16日朝、舎長が土間へ降りていくと、ラクはすでに息絶えていた。

死ぬ前々日の14日までラクはかろうじて自力で歩くことができた。

だが15日には歩くことも食べることもできなくなった。

その日、ラクを犬小屋から土間に移した。2012年にカフェを始めてからは、冬もラクを外で飼うようになったが、7年ぶりに母屋に戻ってきた。

その夜、苦しいのか、ラクは何度も起き上がろうとしては倒れ、寝床からはみ出し、這いずり回ろうとした。真夜中、2時をまわって、ようやく穏やかな寝息をたてて眠りについたが、そのまま目覚めることはなかった。

ラクの父親は美山町佐々里の民宿「B&B段」で飼われていた猟犬の紋次郎、母親は美山町鶴ヶ岡のレストラン「厨房ゆるり」で飼われていたシロ。2002年10月初めごろ、シロはオス二匹、メス二匹の子犬を産んだ。子犬をもらいに、私も舎長のお供をして「ゆるり」に行った。「どの子犬がいい?」と聞かれた舎長は迷わず老け顔のラクを選んだ。私はもう一匹のハンサムで利発そうなオス犬の方がいいと思ったが、口出しはしなかった。

わが舎にもらわれてきて翌日のラク。

土間で飼い、ときどき室内にもあげていた。

当時は舎長独り暮らしで、週4日ほどは美山のレストラン等で配膳や給仕のバイトをしていた。したがって舎長が留守の間、ラクは一人きりだった。それで、ラクが外と行き来できるようにした。

土間の出入り口の引き戸に開けた「ラクドア」。

年末には舎長の郷里の和歌山に連れていかれた。

3時間余りのドライブ。舎長も緊張したがラクも緊張した。トンネルに入るとラクは座席の下に潜り込んだ。

和歌山から帰ってきて、わが舎で初めてのお正月を迎えた。

1歳の誕生日。

さらに季節はめぐり、すっかり成犬になった。このころから散歩の時もリードを付けるようになった。

近所の子どもたちがラクに付けたあだ名は「凶暴わんちゃん」

私たち以外の人には激しく吠えた。不用意に近づいて噛まれた人も数人。鶏も二羽が犠牲になった。山でリードをはずしたときに鹿を見つけると追いかけた。急斜面を駆け下りてきた鹿が転倒し、追ってきたラクが鹿の喉笛に食らいつき仕留めたこともあった。

散歩のときはいつもぐいぐい引っぱった。坂道でラクに引っぱられ舎長は何度も転倒し手足を擦りむいた。

吠えて噛んで…その結果、どんどん自由が制限されていくラクを憂えて、自治体等が呼びかける「犬のしつけ方教室」に通ったこともあった。だがいつも、他の参加者・参加犬から離れたところで、型どおりのことを1人と1匹だけでさせられるだけだった。このころ舎長は円形脱毛症になった。それほど舎長はラクの行く末を案じ、愛していた。

凜々しいラク。プーッとおならをしたので、大笑い。

ラクの妹(姉?)のハナちゃん。2年ほど前に死んだ。

ラクの父親の紋次郎は去年の2月に死んだ。紋次郎1歳の時に産まれた子なので父親とほぼ同じ寿命を生きたことになる。

16年3か月生きてラクは死んだ。私は舎長ほどにはラクを愛さなかった。というよりは疎ましいとさえ思っていたかもしれない。ただ、舎長によれば、ラクの視線は常に私を追っていたという。犬とはそういう生き物なのだろう。

そう思ってはいても、死ぬ前後のときには涙が流れて仕方がなかった。

悲しいというのと泣けるというのとは似ているようで少し違う。

ラクは舎長がこの地へ来てからのほぼ全期間をともに過ごした。私ともその一部を共有した。

花が咲き、用水路に水が流れ、苗が青みを増し、田草が茂り、泥田を這って草を取り、稲穂が垂れ、日射しが弱まり、時雨が続き、霜が降り、雪が舞い…それら全てをラクと散歩しながら五感で受け止め、そして笑いがあり、涙を流し、諍いが起き、慰めがあり…それらの月日をラクとともに過ごした。月日の記憶とラクが重なり胸がいっぱいになる。舎長の悲しみはどれほどだろう。

ラクは和歌山の舎長の実家の敷地の片隅に埋めた。鹿の骨が好きだったラクの口元に鹿の角を置いた。

土を被せ石を置いて

手を合わせた。