骨(こつ)とは、「ほね」のこと。体の中にある、さまざまな形をした硬い構造で、軟骨と共に、支持組織と呼ばれる。体の形を維持し、重力や外部の力に抗して体をささえ、運動の際には筋肉の力を伝えたり、骨の囲いを作って囲いの内側にあるもの(内臓など)を守ったり、というようなさまざまな働きをしている。

骨は、骨組織からできている。リン酸カルシウムなどの無機質が沈着しており、体の中ではもっとも硬い構造のひとつである(歯のエナメル質や象牙質?の次に硬い)。すべての細胞にとって、その細胞が正常にはたらくには、カルシウムイオンが必要だが,その体内での貯蔵庫としても重要。

骨はある程度の弾力性はあるものの、それ自体大きく形を変えることはできないほど硬い。手足など体の動きに対応するため、隣り合う骨どうしがつながっている箇所ではある程度自由につながりの角度を変えられるようにできている。この骨どうしのつながっている場所を関節と呼ぶ。骨が関節でつながった全体を骨格という。

軟骨は骨の一種ではなく、別の構造。

「肩甲骨」(けんこうこつ)「肋骨」(ろっこつ)など、「~骨」の形の時には、「こつ」と読むが、そうではなくて、単独で「骨」というときも、「ほね」ではなく「こつ」と読む。

英語では bone ボウン、ラテン語は os オス。ただし、(顔にある)口や、管状のものの入口の「口(こう)」のこともosというので注意。

骨のいろいろ

体の中では、骨のある場所はみな決まっていて、それぞれ名前がついている。また、ひとつひとつの骨の形も細かく決まっていて、骨の表面の突起やくぼみなどにもみな名前がついている。もちろん、そういったでこぼこは、別の骨と関節を作る場所だったり、筋肉が付着する場所だったりと、みな意味がある。

骨は、ヒトには全部で200本ぐらいある。さまざまな形をした骨のうち、腕やあしなどにある長い骨を長骨、頭蓋骨の一部や肩甲骨などのような平べったい骨を扁平骨、手首や足首などにある小型で塊状の骨を種子骨という。

骨の構造

骨の硬い部分は骨実質と呼ばれる。骨は、その内部全体が骨実質であるわけではなく、内部にはさまざまな空洞がある。その空洞は、骨髄腔と呼ばれ、その中にある組織は、骨髄という。

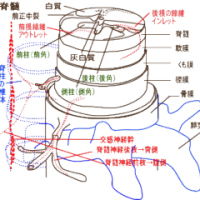

骨実質は、結合組織の一種である骨組織という組織からできている。骨組織をつくリ出すのは骨芽細胞などの細胞。この細胞は、細胞のまわりにコラーゲンでつくられているコラーゲン細線維や、アパタイト類(リン酸カルシウムなどを含む)などを分泌する。細胞のまわりに蓄積したこれらの物質の塊が骨基質であり、これが骨の硬さの元になっている。骨芽細胞は、骨の中を走る血管から酸素や栄養分を供給されている。骨芽細胞がこの血管の周りに同心円状に並び、骨実質もこの血管を囲む円柱状に発達することから、血管とその回りの骨芽細胞、骨基質が骨の基本単位となっている。これを骨単位(オステオン、oesteon、またはハバース系)という。

骨の構造の詳細は、骨組織を参照。

代表的な骨の例

(説明を書いたもののみ)

頭部の骨格(頭蓋)

頭蓋骨 - 頭頂骨

指

指骨 - 趾骨 - 指節骨 - 趾節骨 - 基節骨 - 中節骨 - 末節骨

脊柱(背骨)

椎骨

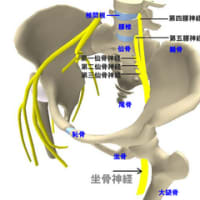

骨盤

仙骨- 寛骨 - 坐骨 - 腸骨 - 恥骨

そのほか

腰骨

骨は、骨組織からできている。リン酸カルシウムなどの無機質が沈着しており、体の中ではもっとも硬い構造のひとつである(歯のエナメル質や象牙質?の次に硬い)。すべての細胞にとって、その細胞が正常にはたらくには、カルシウムイオンが必要だが,その体内での貯蔵庫としても重要。

骨はある程度の弾力性はあるものの、それ自体大きく形を変えることはできないほど硬い。手足など体の動きに対応するため、隣り合う骨どうしがつながっている箇所ではある程度自由につながりの角度を変えられるようにできている。この骨どうしのつながっている場所を関節と呼ぶ。骨が関節でつながった全体を骨格という。

軟骨は骨の一種ではなく、別の構造。

「肩甲骨」(けんこうこつ)「肋骨」(ろっこつ)など、「~骨」の形の時には、「こつ」と読むが、そうではなくて、単独で「骨」というときも、「ほね」ではなく「こつ」と読む。

英語では bone ボウン、ラテン語は os オス。ただし、(顔にある)口や、管状のものの入口の「口(こう)」のこともosというので注意。

骨のいろいろ

体の中では、骨のある場所はみな決まっていて、それぞれ名前がついている。また、ひとつひとつの骨の形も細かく決まっていて、骨の表面の突起やくぼみなどにもみな名前がついている。もちろん、そういったでこぼこは、別の骨と関節を作る場所だったり、筋肉が付着する場所だったりと、みな意味がある。

骨は、ヒトには全部で200本ぐらいある。さまざまな形をした骨のうち、腕やあしなどにある長い骨を長骨、頭蓋骨の一部や肩甲骨などのような平べったい骨を扁平骨、手首や足首などにある小型で塊状の骨を種子骨という。

骨の構造

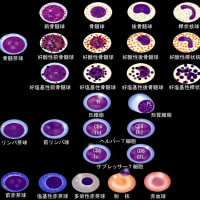

骨の硬い部分は骨実質と呼ばれる。骨は、その内部全体が骨実質であるわけではなく、内部にはさまざまな空洞がある。その空洞は、骨髄腔と呼ばれ、その中にある組織は、骨髄という。

骨実質は、結合組織の一種である骨組織という組織からできている。骨組織をつくリ出すのは骨芽細胞などの細胞。この細胞は、細胞のまわりにコラーゲンでつくられているコラーゲン細線維や、アパタイト類(リン酸カルシウムなどを含む)などを分泌する。細胞のまわりに蓄積したこれらの物質の塊が骨基質であり、これが骨の硬さの元になっている。骨芽細胞は、骨の中を走る血管から酸素や栄養分を供給されている。骨芽細胞がこの血管の周りに同心円状に並び、骨実質もこの血管を囲む円柱状に発達することから、血管とその回りの骨芽細胞、骨基質が骨の基本単位となっている。これを骨単位(オステオン、oesteon、またはハバース系)という。

骨の構造の詳細は、骨組織を参照。

代表的な骨の例

(説明を書いたもののみ)

頭部の骨格(頭蓋)

頭蓋骨 - 頭頂骨

指

指骨 - 趾骨 - 指節骨 - 趾節骨 - 基節骨 - 中節骨 - 末節骨

脊柱(背骨)

椎骨

骨盤

仙骨- 寛骨 - 坐骨 - 腸骨 - 恥骨

そのほか

腰骨