鼻には呼吸し、においを感じる働きがある。また、声をきれいに響かせる働き(共鳴効果)もある。

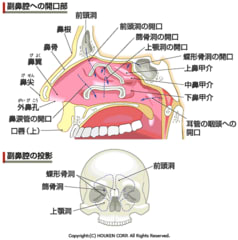

鼻は顔の外に見えている外鼻(がいび)、鼻の中の空洞である鼻腔(びくう)、鼻腔の周囲の顔の骨の中にある空洞(副鼻腔=ふくびくう)の3つからできており、気道の入口になっている。鼻腔内は鼻中隔(びちゅうかく)によって左右に分けられている。鼻腔周囲の骨中の空洞を副鼻腔といい、上顎洞(じょうがくどう)、前頭洞(ぜんとうどう)、蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)、篩骨洞(しこつどう)の4種類が存在している。これらの空洞の壁は粘膜におおわれており、鼻腔内の粘膜と副鼻腔内の粘膜とは続いている。

また、左右それぞれの鼻の中は外側の壁からひさし状の骨が張り出しており、その張り出しを上鼻甲介(じょうびこうかい)、中鼻(ちゅうび)甲介、下鼻(かび)甲介といい、それらの間の空気の通り道を上鼻道、中鼻道、下鼻道という。下鼻道には内眼角(目頭)から通じている涙を排出する管、鼻涙管(びるいかん)が開口している。

鼻中隔(びちゅうかく)

鼻腔を左右に分けている板のことで、表面は粘膜だが、内部は軟骨と骨から構成されている。この部分が成長の過程で強く左右いずれか片側に曲がってしまうと、強い鼻詰まりやしつこい鼻血の原因になることがある(鼻中隔彎曲症)。

鼻前庭(びぜんてい)

鼻の穴のすぐ内側の皮膚でおおわれている鼻毛の生えている部分のこと。日頃鼻を触る癖のある方は、この部分に炎症がしばしば起こる(鼻前庭炎)

鼻粘膜(びねんまく)

鼻前庭から鼻の奥の鼻腔(性格にはそれに続く消化管も)は粘膜でおおわれている。粘膜は分泌液を出しており、吸い込んだ空気中に含まれるごみやほこりを吸着したり(除塵)、吸い込んだ空気に湿り気を与えたり(加湿)、温めたり(加温)、細菌やウィルスを捕らえて殺す作用などがある。ごみ、ほこりや細菌、ウィルスが付着した液は、鼻腔の奥に運ばれ(線毛運動)、のどから痰(たん)として出たり、食道から胃に入る。

嗅裂(きゅうれつ)

鼻腔の天井の部分の狭いすきまで、においを感じる部分。

鼻甲介(びこうかい)

鼻腔の外側から飛び出しているひだのことで、表面は粘膜だが、中は骨でできている。上鼻甲介・中鼻甲介・下鼻甲介の3つがあり、鼻炎が生じると主に下鼻甲介が腫れて鼻詰まりの原因にもなる。

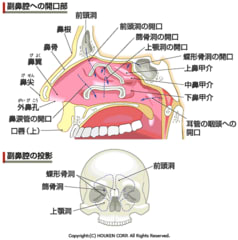

副鼻腔(ふくびくう)

顔の骨の中にある鼻腔の周囲にひろがる空洞。内側は粘膜でおおわれ、鼻腔とは細い通路でつながっている。副鼻腔は次の4つで構成されている。

前頭洞 おでこの奥の方にある。頭痛の原因になりやすい。

篩骨洞 両目の内側の奥の方にある。目の不快感、圧迫感の原因になりやすい。

上顎洞 両目の下側の奥の方にある。 ほほの不快感や痛み、歯が浮いたような感じや歯痛などの原因になりやすい。

蝶形骨洞 頭痛、目の奥の痛み、時には視力の低下の原因にもなる。

これらの空洞は共鳴効果を発揮して声をきれいに響かせる働き(共鳴効果)がある。また、副鼻腔の粘膜からも分泌液がでており、空洞内の雑菌や老廃物などを鼻腔内に排出していう。副鼻腔が炎症を起こすといわゆる蓄のう症(副鼻腔炎)になる。

嗅覚器としては、鼻腔上部の粘膜(嗅粘膜)にある嗅細胞が受容器で、ここから嗅神経によって脳の嗅覚中枢に伝えられる。においはいくつかの基本臭に分けられ、エーテル臭、樟脳(しょうのう)臭、ジャコウ臭、花臭、ハッカ臭、刺激臭、腐敗臭の7臭を原臭としている。嗅覚は順応が速く、同一のにおいはすぐに感じなくなる。