溶血性貧血は赤血球寿命の異常な短縮に起因する、貧血症状を中心とした諸症状をきたす病態の総称で、貧血・黄疸・脾腫の3大主徴を特徴とする貧血と定義される。しかし、貧血のタイプや重症度により臨床像は幅広い変動を示し、基礎疾患がある場合はそれらによる症状・所見が加わり複雑になる。病因的には先天性と後天性に分けられる。前者は赤血球自体の異常によることが多く、そのほとんどが赤血球膜異常によるものである。後者は、赤血球以外(血漿中など)に病因があることが多いといわれている。

どんな病気か

ヒトの赤血球には約120日の寿命があり、この寿命が異常に短縮した状態を、溶血と呼ぶ。赤血球の寿命が短くなっても、ヒトの骨髄(こつずい)では普通の状態の6~8倍、赤血球を作る能力があるため、その程度が軽い場合には貧血は起こらない。赤血球の寿命が15~20日より短くなって、初めて貧血が起こる。

溶血性貧血は、先天性のものと後天性のものとに分けられる。先天性では、赤血球そのものの異常が溶血の原因だが、後天性の溶血性貧血は、発作性夜間血色素尿症(ほっさせいやかんけっしきそにょうしょう)などの一部を除いて、赤血球に対する抗体や、血管壁の異常などの赤血球以外の異常によって起こる。

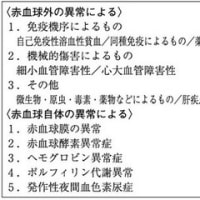

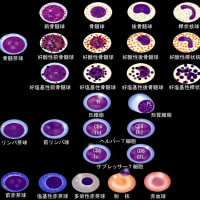

下図は溶血性貧血の分類を示している。先天性では遺伝性球状赤血球症が、後天性では自己免疫性(じこめんせきせい)溶血性貧血が、それぞれの過半数を占めている。溶血が起こる場所には、血管のなかと、脾臓(ひぞう)をはじめとする網内系(もうないけい)組織との2種類がある。

原因は何か

最も頻度の高い自己免疫性溶血性貧血では、赤血球を壊す自己抗体が体のなかにつくられてしまうことが原因である。ウイルス感染や、薬剤の使用に引き続いて起こることもあるが、ほとんどの例で誘因は不明である。全身性エリテマトーデスのような膠原病(こうげんびょう)や悪性リンパ腫を合併している例もある。

また、血管壁の病的な変化や、外部からの物理的な力によって赤血球が壊されて起こるタイプの溶血性貧血(赤血球破砕(せっけっきゅうはさい)症候群)もある。

先天性の溶血性貧血では、遺伝子の異常のために赤血球の膜をつくっている蛋白や酵素に異常があるため、赤血球が壊れやすくなっている。

症状の現れ方

溶血性貧血では、動悸(どうき)・息切れ・疲れやすさなどの通常の貧血症状に加えて、黄疸(おうだん)がみられることが特徴。これは、壊れた赤血球内のヘモグロビンが体内で大量に処理された結果、間接ビリルビンという黄色の色素が体内で増えるためである。同時にこのビリルビンは尿中にも排泄されるため、尿の色が濃くなったり、血管内溶血の場合には赤色やコーラ色の尿が出たりすることもある。溶血が慢性化すると、このビリルビンが胆嚢(たんのう)にたまるため、結石ができやすくなる。

伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)(りんご病)の原因ウイルスであるパルボウイルスB19が溶血性貧血の患者さんに感染すると、急速に貧血が進行することがある。

溶血性尿毒素(ようけつせいにょうどくそ)症候群や血栓性血小板減少性紫斑病(けっせんせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう)などの赤血球破砕症候群では、貧血症状に加えて発熱、腎障害、意識障害などがみられる。

どんな病気か

ヒトの赤血球には約120日の寿命があり、この寿命が異常に短縮した状態を、溶血と呼ぶ。赤血球の寿命が短くなっても、ヒトの骨髄(こつずい)では普通の状態の6~8倍、赤血球を作る能力があるため、その程度が軽い場合には貧血は起こらない。赤血球の寿命が15~20日より短くなって、初めて貧血が起こる。

溶血性貧血は、先天性のものと後天性のものとに分けられる。先天性では、赤血球そのものの異常が溶血の原因だが、後天性の溶血性貧血は、発作性夜間血色素尿症(ほっさせいやかんけっしきそにょうしょう)などの一部を除いて、赤血球に対する抗体や、血管壁の異常などの赤血球以外の異常によって起こる。

下図は溶血性貧血の分類を示している。先天性では遺伝性球状赤血球症が、後天性では自己免疫性(じこめんせきせい)溶血性貧血が、それぞれの過半数を占めている。溶血が起こる場所には、血管のなかと、脾臓(ひぞう)をはじめとする網内系(もうないけい)組織との2種類がある。

原因は何か

最も頻度の高い自己免疫性溶血性貧血では、赤血球を壊す自己抗体が体のなかにつくられてしまうことが原因である。ウイルス感染や、薬剤の使用に引き続いて起こることもあるが、ほとんどの例で誘因は不明である。全身性エリテマトーデスのような膠原病(こうげんびょう)や悪性リンパ腫を合併している例もある。

また、血管壁の病的な変化や、外部からの物理的な力によって赤血球が壊されて起こるタイプの溶血性貧血(赤血球破砕(せっけっきゅうはさい)症候群)もある。

先天性の溶血性貧血では、遺伝子の異常のために赤血球の膜をつくっている蛋白や酵素に異常があるため、赤血球が壊れやすくなっている。

症状の現れ方

溶血性貧血では、動悸(どうき)・息切れ・疲れやすさなどの通常の貧血症状に加えて、黄疸(おうだん)がみられることが特徴。これは、壊れた赤血球内のヘモグロビンが体内で大量に処理された結果、間接ビリルビンという黄色の色素が体内で増えるためである。同時にこのビリルビンは尿中にも排泄されるため、尿の色が濃くなったり、血管内溶血の場合には赤色やコーラ色の尿が出たりすることもある。溶血が慢性化すると、このビリルビンが胆嚢(たんのう)にたまるため、結石ができやすくなる。

伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)(りんご病)の原因ウイルスであるパルボウイルスB19が溶血性貧血の患者さんに感染すると、急速に貧血が進行することがある。

溶血性尿毒素(ようけつせいにょうどくそ)症候群や血栓性血小板減少性紫斑病(けっせんせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう)などの赤血球破砕症候群では、貧血症状に加えて発熱、腎障害、意識障害などがみられる。