パブリッククラウドとプライベートクラウドの違いの整理

いつもアクセスありがとうございます。匠技術研究所の谷山 亮治です。

今回は「パブリッククラウドとプライベートクラウドの違いの整理」です。

クラウドサーバーを活用する方式として、パブリッククラウドとプライベートクラウドの二つの方式があります。

企業活動には、どちらも必要で、選択は利用形態によります。

私は、以下の要点で整理しています。

1.パブリッククラウド

概ね「ソフトウエア借用」に相当する。システムやアプリケーションはサービス提供者が企画、実装、運用を行う。

利用しているクラウドサーバーには誰でも到達でき、アクセス管理は利用者個々がユーザーIDとパスワードで行う。サーバーとアプリケーションの組み上げと運用は、サービス提供会社が行い自社でサーバーの管理を行う必要はない。Microsoft、Googleの各種サービスが典型。条件により完全に自社サービスと「見えるように」使うことが可能。

対象となる利用者の勤務形態は少人数、分散型か大人数、分散型。

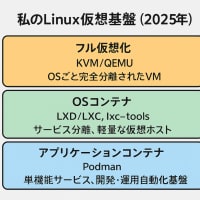

2.プライベートクラウド

概ね「サーバールームの外注化」に相当する。システムの企画、実装、運用は利用者が行う。

利用しているクラウドサーバーには、自社のみ到達でき、あたかも自社のサーバー室のようにクラウド上のサーバーを占有して使う。アクセス管理は利用者が規定し、実装と運用を行う。サーバーが動作しているハードウエアの運用はサービス提供者が行うが、自社ネットワーク部分、サーバー基本ソフトそれにアプリケーションの組み上げと運用は「利用者側」が企画、実装、運用を行う。典型的にはamazon等のクラウドサーバーを利用する。

対象となる利用者は様々だが、分散した環境にも適用できる。

これらに、様々な「営業的な名前」が付与されています。「クラウド」活用とは乗り遅れも何もなく、単純に自社システムを再構築する際に「どう使うか」を検討して活用範囲を決めて利用するだけです。ここでいう自社システムとはファイルサーバー、グループウエア/カレンダー、業務ソフト等社内で情報共有するアプリケーションです。これまでは当たり前に使ってきたものです。

見直しの結果「クラウド=社外」に置かないほうが良いアプリケーションもあります。特に業務系はその傾向が強いと思います。一方外部のほうが楽なアプリケーションもあります。止まってはいけない「ファイルサーバー」や「グループウエアサーバー」です。これは地味ですが止まったら大事です。でも、パブリッククラウドのように共有のサーバーで使うことには抵抗を感じることがあります。そこでプライベートクラウドの登場になります。

プライベートクラウドでは、ハードウエアの運用を完全に外注化できます。ただ「あたかも自社のサーバー室」のように見せるために、自社とクラウドサーバー間をVPNで結ぶ必要があります。パブリッククラウドの場合は、多くの場合はアプリケーション単位でSSLを使い通信の固まり毎に暗号化するので、事業所間を結ぶような固定的なVPNは必要ありません。