TIがOMAP4を発表したそうです(マイコミジャーナルの記事)。

一つ前のOMAP3というとBeagle Boardに載ってるCPUですね。digikeyで14915円で売っています(リンク)。

CPU自体はARMというかCortex-A8なんですね。

一つ前のOMAP3というとBeagle Boardに載ってるCPUですね。digikeyで14915円で売っています(リンク)。

CPU自体はARMというかCortex-A8なんですね。

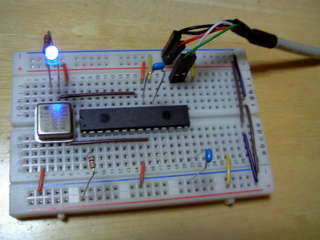

PIC18F2550 1 秋月 500円 20MHz水晶発振器 1 秋月 150円 USB-007A 1 ドスパラ 330円 0.1uF積セラ 2 10kΩ抵抗 1 LED 1 LED用抵抗 1 510Ω(LEDによって変える)

MC9S08QG4CE 230 MC9S08QG8CPBE 270 MC68HC908QY2CP 240 MC68HC908QY1CP 200 MC68HC908QT1ACPE 180 MC68HC908QT2ACPE 210 MC68HC908QT4ACPE 250 MC68HC908QB8CPE 370 MC68HC908QB4CPE 330 MC68HC908QY4ACPE 260 MC9S08SH8CPJ 290 MC9RS08KA1CPC 90 MC9RS08KA2CPC 100 MC9RS08KA8CPC 180 MC9S08QE8CPG 320 (棚の順番)

AIN0 RA0 AOUT0 RB7 AIN1 RA1 AOUT1 RB6 AIN2 RA2 AOUT2 RB5 AIN3 RA3 AOUT3 RB4 DIN0 RA5 DOUT0 RA4 DIN0 RB2 DOUT1 RC0 DIN0 RB3 DOUT2 RC1 DIN0 RB1 DOUT3 RC2

#include <p18cxxx.h>

#include <delays.h>

#pragma config FOSC = HSPLL_HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PLLDIV = 5

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config USBDIV = 2

#pragma config PWRT = ON

#pragma config BOR = OFF

#pragma config BORV = 2

#pragma config LVP = OFF

#pragma config VREGEN = ON

#pragma config MCLRE = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

void main(void)

{

TRISB = 0;

LATB = 0x00;

while(1){

Delay10KTCYx(100);

LATB ^= 0xff;

}

}