六月二日に下北沢のB&Bで、コロラドから来日した旧知のミッシェル・ナカ・ピアスと朗読会をやって、そのときに管啓次郎さんに紹介してもらった永井真理子さんが七月になってFacebookで、誰か緊急にアメリカ詩の翻訳を手伝ってくれませんかというので、すぐに手をあげた。しばらくは要領の得ないやりとりが続いたが、結局送られてきたのは、茨城県の取手市の「拝借景」という施設に滞在している、南カリフォルニアの詩人夫婦がコラボして書いた「真ん中」という詩だった。

「真ん中」は「中心性」の思想のありかを検証しようとして制作されたもので、つねに移り変わる中心部から外向きに書いていくという方法を採用している。制作にあたっては、次のようなルールに従って書いた。まず、フェリッツが四つの段落を書いた。つぎに、ベンがひとつの段落を前に、ひとつの段落を後ろに、ふたつの二段落をその間につけくわえた。このようなやり方で、現在の96頁に到達するまで書きつづけたものである。「真ん中」は、ちりぢりになった小説としても、つながった散文詩としても、自由に読むことができる。

というのがその梗概であった。私は、96もの断章が連なっているこの詩から、はじめ二つ、真ん中二つ、最後二つを訳出して、彼らのパフォーマンスの道具に使ってもらった。外国人が東京に滞在してすごいペースで書いた詩ということで、いろいろ細かい点は不正確なところもあるけれども、何よりもその勢いと、異文化への向き合いように圧倒された。

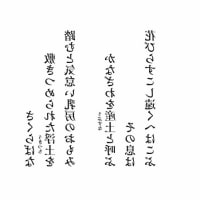

《鉄こそは金なり》ということはもちろんだけれど、私はいくつかのコインを、空気の薄い、この金属的な空のかけらの中で身につけている。雲なんかはまったくなく、見やすい感じ。十二ドルもするベリーニ・カクテルが、オートクチュールに身を包んだ生き物の手の中に光っている。

これは六本木ヒルズの森美術館を訪れたときの描写だということであり、再開発ビルの最上階にあるこの空間の、豪奢で磊落だがどこか空虚な様子をよく描写している。偶然にも、フェリッツは、先日会ったミッシェルがディレクターをしているナローパ大学の出身だということで、フランスのウリポの影響であろうか、あえて方法的な縛りを自分自身で設け、その中に表現を展開しようとするところが共通していると思った。

パフォーマンスの前日、勤め先の近所のカフェバーにお二人を迎えて話したが、いきなり意気投合して盛り上がり、五時間もしゃべり続けてしまった。ふとんの透明な真空パックにカップルをパックして写真を撮る日本人の写真家、フォトグラファー・ハルにあこがれて東京のポエット・イン・レジデンスに応募したこと、しかし実際にその袋に入れられてみると、パニック障害を起こしてひきつってしまったこと、でもよい写真ができて一生の思い出になり詩集の表紙にも載せたいということ。スタンフォード大学のシャンヌ・ンガイ教授がこのごろ流行させている、「ヘン・カワイイ・オモシロイ」が新しい時代の美学だという主張をどう思うか、などなど――。

移動の時代なのだ。詩人は、どう思われるかどういうことになるかなどは心配せずに、どんどん移動していけばよいのである。美術家にアトリエを与え、そこで一定期間制作してもらうという「アーチスト・イン・レジデンス」プログラムは各地に定着してきたが、このような「ポエット・イン・レジデンス」も世界各地で盛んになってきた。私たちの街にもどんどん各地から詩人を迎えて、書いて、朗読してもらいたい。とにかく、移動して、人と話すこと。そして書くこと。そこから、なにか新しいものが生まれていくのではないか。今や、そのような希望があきらかに出てきたのである。

「真ん中」は「中心性」の思想のありかを検証しようとして制作されたもので、つねに移り変わる中心部から外向きに書いていくという方法を採用している。制作にあたっては、次のようなルールに従って書いた。まず、フェリッツが四つの段落を書いた。つぎに、ベンがひとつの段落を前に、ひとつの段落を後ろに、ふたつの二段落をその間につけくわえた。このようなやり方で、現在の96頁に到達するまで書きつづけたものである。「真ん中」は、ちりぢりになった小説としても、つながった散文詩としても、自由に読むことができる。

というのがその梗概であった。私は、96もの断章が連なっているこの詩から、はじめ二つ、真ん中二つ、最後二つを訳出して、彼らのパフォーマンスの道具に使ってもらった。外国人が東京に滞在してすごいペースで書いた詩ということで、いろいろ細かい点は不正確なところもあるけれども、何よりもその勢いと、異文化への向き合いように圧倒された。

《鉄こそは金なり》ということはもちろんだけれど、私はいくつかのコインを、空気の薄い、この金属的な空のかけらの中で身につけている。雲なんかはまったくなく、見やすい感じ。十二ドルもするベリーニ・カクテルが、オートクチュールに身を包んだ生き物の手の中に光っている。

(ベン・シーガル&フェリッツ・ルシア・モリーナ、「真ん中」1頁、冒頭、拙訳)

これは六本木ヒルズの森美術館を訪れたときの描写だということであり、再開発ビルの最上階にあるこの空間の、豪奢で磊落だがどこか空虚な様子をよく描写している。偶然にも、フェリッツは、先日会ったミッシェルがディレクターをしているナローパ大学の出身だということで、フランスのウリポの影響であろうか、あえて方法的な縛りを自分自身で設け、その中に表現を展開しようとするところが共通していると思った。

パフォーマンスの前日、勤め先の近所のカフェバーにお二人を迎えて話したが、いきなり意気投合して盛り上がり、五時間もしゃべり続けてしまった。ふとんの透明な真空パックにカップルをパックして写真を撮る日本人の写真家、フォトグラファー・ハルにあこがれて東京のポエット・イン・レジデンスに応募したこと、しかし実際にその袋に入れられてみると、パニック障害を起こしてひきつってしまったこと、でもよい写真ができて一生の思い出になり詩集の表紙にも載せたいということ。スタンフォード大学のシャンヌ・ンガイ教授がこのごろ流行させている、「ヘン・カワイイ・オモシロイ」が新しい時代の美学だという主張をどう思うか、などなど――。

移動の時代なのだ。詩人は、どう思われるかどういうことになるかなどは心配せずに、どんどん移動していけばよいのである。美術家にアトリエを与え、そこで一定期間制作してもらうという「アーチスト・イン・レジデンス」プログラムは各地に定着してきたが、このような「ポエット・イン・レジデンス」も世界各地で盛んになってきた。私たちの街にもどんどん各地から詩人を迎えて、書いて、朗読してもらいたい。とにかく、移動して、人と話すこと。そして書くこと。そこから、なにか新しいものが生まれていくのではないか。今や、そのような希望があきらかに出てきたのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます