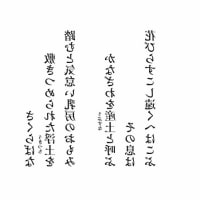

完璧に文明化した世界には、散文以外の芸術はないのではなかろうか。

(ベルナルド・ソアレス「不穏の書」)

(ベルナルド・ソアレス「不穏の書」)

散文に手を付けること、はなぜこんなにもおっくうなのか。それは最後まで言葉を継げるかという不安であって、注目された人前で発言するときの恐怖と同じである。散文を意味するproseは、「まっすぐ(進む話)」を語源とする。一方の韻文(verse)の身元は畑の畝(で向きを変えること)である。畝を左から右へと作れば、次は右から左へ畝を作る。畝、うねうね、その回帰しながら進んでいく足取りが韻文である。

いま、詩を書く人のモチベーションはなんなのだろう。これまでずっと詩を書いてきた人であれば、詩を書き続けるしか仕方ないのはわかる。しかし、いわば詩の世界に新規参入しようとする人たち──自分も含め──の動機は謎である。『現代詩手帖』の新人投稿欄には、いったい誰があんなにも投稿しているのか。個人的な動機について言えば、それは詩を書くいうことが異常な事態であるから、ということに尽きる。

『現代詩手帖』の最新号、7月号の特集は散文詩である。前回僕が担当した時評では、「散文化、ナラティブ化、平準化が進む現代詩の世界」という野村喜和夫の言を引いたが、当の野村が戦後散文詩のアンソロジーを編むことになった。冒頭には粕谷栄市のインタビューが掲載され、その話しぶりがこれだけ読みやすくまとめられている編集者の手さばきに感嘆した。家業のお茶屋を継ぎ、仕事をしながら詩を書いていた粕谷の「お茶屋ってのは詩と似ているところがあって、お茶が見える、見えないって言うんだけど、お茶が見えれば食っていけるんですよ。問屋の仕事はとくにそう。いい茶を安く買って、高く売ればいい。商売はみんなそうでしょう。お茶のよしあしがわかればいい。」という発言は金言だろう。詩を書くためには、詩を読めなければいけない。逆に言えば、詩が読めさえすれば詩は書けるはずである。それで詩が書けないなら、実は詩が読めていない。素手で哲学書が読めないのと同じで、詩集を読むのにも鍛錬が必要である。これはあくまで、制度としての詩についてであるが。

そんな粕谷は、散文詩について尋ねられると「散文を行分けにしている詩があまりに多すぎる」とテンプレ的にぼやいてみせるが、その直後の「逆に言えば、散文詩でも行分けにしたら詩になるっていう散文詩を書けばいいわけですよ」は一考の価値がある。ただ、散文を行分けにするという操作じたいが行分け詩の構成要件なのであって、両者の互換性については疑問が残る。このような、散文詩と行分け詩の関係を問うた実作として、野村の詩集『薄明のサウダージ』(書肆山田、2019年)をヒントにしてもいいだろう。冒頭に収められた12篇の連作「薄明のサウダージ」は全て行分けで書かれているが、巻末にはそれらを一篇一篇、散文詩の形式に変形した「薄明のサウダージ異文状片」という連作が載っている。これはある種の自己翻訳の営みであるといってもいい。行分け詩から散文詩へ、散文詩から行分け詩へ。その閾のまたぎ方の一例として検討するべきである。

遡れば1922年、北原白秋が民衆詩派に対し彼らの散文的な行分け詩を散文の形に書き直して提示することで、そもそも詩として成立していないことを暴き立てたという事件は、しかし行分け詩に不可欠な恣意を看過していることになる。文学者の坪井秀人は『声の祝祭』(名古屋大学出版会、1997年)でいみじくも述べている。

仮に散文で書いたら詩でなくなってしまうような改行詩であっても、改行した形式のものと散文で書き改められたものとでは別物の作品なのであって、詩の内質が改行を必然たらしめると言うよりは、改行そのものが字句やレトリックと等価値に詩の内質に介入してそれを変質させると考えたほうがいい。〈改行〉とは言葉の流れが自然に孕む拍節などではなく、きわめて恣意的な操作であるはずだからである。

音声的韻律の乏しい日本語という言語において、詩を構成するリズムとは聴覚的なものだけではない。意味の余白、呼吸の余白が詩を構成するのは当然そうだが、あくまで物理的な、視覚的な余白を外して考えることは不可能である。

今号の『現代詩手帖』に不満を漏らせば、散文詩に関する文学史的な論考が手薄だったことである。実作者の思考は正しく、様々な示唆を与えてくれるが、少なくとも西洋詩の論考を一つは用意してほしかった。この欠如を補うものとして、「ポエジーという理念をプローザ〔散文〕として把握するという構想が、ロマン主義の全芸術哲学を規定している」と分析したヴァルター・ベンヤミンの『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』、彼の「散文のイデア」という用語を引き受けたジョルジョ・アガンベンの『散文のイデア』や、研究書の近刊ではノヴァーリスやシュレーゲル兄弟を論じた、田端信廣『哲学的思惟と詩的思惟のインターフェイス』(晃洋書房、2022年)を挙げておこう。

そしてポピュラー音楽を題材にした対談「ソングの歌詞は文学である」や、詩人に歌人と俳人を招いた座談会「言葉の中の私性」が物語るように、今号の特集には現代詩固有の領土(の喪失)への危機感が貫かれている(もっともこれは「自由詩」が「~からの自由(消極的自由)」である限り必要な点検なのであって、今号に限った話ではない)。野村は「詩のひとつの生き延びの道」として近年の散文詩の傾向について語るが、無理に生き延びさせる必要はなく、亜散文が亜散文なのであれば、詩的なるものの位置が変容しただけのことである。口語自由詩を終わらせるために詩を書く、という発想も必要ではないだろうか。現代詩はいつまで現代詩のままなのだろうか。本特集の名前は「散文詩の自由」であった。それは「自由詩の自由」に包摂されるものなのか、あるいは逆に排除するものなのか。

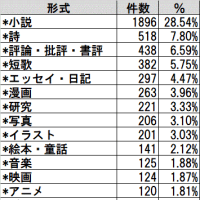

渡辺八畳が主宰する詩誌「BONE」vol.3(2022年)の特集は、「読点、と句点。」だった。ここで渡辺は詩における句読点の重要性を見直すべく、具体的なフィールドワークを行っている。『現代詩手帖』『詩と思想』がそれぞれ年末年始に組む、1年間の代表詩篇をまとめた企画の最新2年分を対象として、読点、句点、全角スペース(合わせて「約物」)の有無を調べるという確かな研究だ。それぞれの詩を行分け詩と散文詩にも分類し、各約物の有無と合わせて15パターンに分類し集計している。調査結果は詩誌を見てほしいが、散文詩を考えるにあたって外せない形式面の研究であり、非常に意義深い。

また、特別企画「シロテン、で詩を書いてみた(※「、」は読点のシロ抜き)」は、かつて(欧文におけるセミコロンのように)句点と読点の中間として使われたシロテンを復古し詩作に活用するという企画であり、(西洋詩の)翻訳を考える上でも重要な視座を提示している。

いま、散文のジャンルでは日記が流行を見せている。古典を想起すれば日記と名のつくものが文学たりうることに大して驚く必要はないのだが、他者への公開を前提として日記を書き始めたらば、それはもう日記ではなく随想、エッセイと名指せるものなのではないか(しかしそう単純な話ではない、というよりそう単純な話にしたくない)。「ただ書く」ということを可能にするための装置として、日記という名称があり、システムがあるのかもしれない。僕の感覚としては、日記とは自炊に非常に近いものだと思う。自炊した料理を写真に撮って、ネットにあげること。日記を公開すること。公開を前提とするからこそ、栄養摂取や備忘録という有用性を超えた、凝った作品が生まれる。

「ただ書く」を可能にすること。

それまで手段であったものを目的化することは創造的な戦略である。(「予報」)

TOLTAの共同詩の実践は、それを可能にする一つの方法である。TOLTAの詩集『この宇宙以外の場所』(TOLTA、2018年)は19篇の詩を収めているが、そのどれもがメンバーの「誰かひとり」が作ったものではない。まずGoogleのスプレッドシートを共有して、メンバーの4人がそれぞれ好きなときに、用意されたマスの好きな位置にただ書きたい言葉を書く、「マスを埋める」。最終的にはそれらのマスを並び替えて詩の体裁を整え、タイトルを付けていくのだが、こうしてできあがった詩篇はどれも散文詩である、という形式上の特徴がある。というか、TOLTA自身は詩であると名乗っているのだが、これが散文詩であるのかもわからない。タイトルを有する端的な散文(特定のジャンルへの分類が不可能な)でしかないという可能性もある。

この詩集の判型は15センチ四方の正方形で、紙も薄くとても軽い。とてもパラパラとめくれて、いたって普通の散文の文体は読むのに労を要さず、ゆっくり読んでも30分あれば通読できてしまう。書かれているのはどれもとりとめない日常のことや生活のアイデアで、特に意味のない情報として目に入ってくる。ちょうど車窓の風景を眺めているような感覚である。風景に意味を見出そうとすればかなり可能であるが、別にそのために見ているというのではなく、単に電車に乗っていて、他の行為をするより楽だからそうしている。席に座る以外の他の行為をしていなければ自然とそうなる。この詩集もそのように読めてしまう。でも、それだけなのになんだかおもしろい。もともとのマスに書かれた一つ一つの断片と、その恣意的な並び変えによる再構成によるものでしかない。が、それだけのことがわざわざ紙に印刷され、本の形を成しているということがすでにおもしろい。

おそらくこれが散文の形でなく、それぞれの一文が行分けに書かれていたらあまりおもしろくない、読むに堪えないものになるのではないだろうか。ここに散文という表記のシステム、視覚的な作用の妙がある。

とんかつは平野でありキャベツはその背後にそびえる山脈である。よってとんかつの下にキャベツを敷くものは風景に対するセンスがない。(「予報」)

たとえばこのような文章は、どこにも発表する場がなかったはずである。いまでこそツイッターなどがあるが、仮にこれを(詩人が)そのままツイートしても、せいぜい「いいね」が数件つくくらいだろう。というより、「マスを埋める」というパフォーマンスを通してしか、生まれえなかった詩行なのではないだろうか。それくらいこの詩行は新鮮であり、凡庸(common、すなわち、伝達可能な共有物として開かれているということ)である。方法の発明が新たな詩句を開発する。

別のかたちの共同詩の事例として、詩誌『透けやすい』3号に触れておきたい。著者である「透けやすい人々」は、「インカレポエトリ」をきっかけに集った20代の若い詩人たちである。メンバー7人中、6人が「インカレポエトリ叢書」から詩集を出しており、精力的に活動している。今号の目玉が、「一緒に聞いてください」と題した共同詩の制作である。メンバーが3人ずつに分かれて2つのチームを結成し、「何かを一緒に聞く」をお題として一篇の詩を制作するという内容だ。両チームの制作過程については詳しい説明が載っているので本誌を実際に読んでみてほしい。結果として、Aチームは「世界パチンコ」、Bチームは「無題」という詩を提出した。前者のタイトルも詩じたいに対してというより、共同詩の方法に付けられたネーミングであって、実質両チームとも特別の題をつけなかったということになる。詩のタイトルをみんなで考えるのは本当に難しいことだと想像する。というのも、タイトルこそ最も詩人の「趣味」が出てしまうものだからだ。

どちらの作品もそれじたいおもしろく、制作方法もオリジナルなものであったが、いちど他者が生み出した詩行に介入することの難しさを感じた。特にAチームに関しては「この詩は誰っぽい」という話で盛り上がるなど、「誰が何をどうしたか」という点が(方法上の問題から)ことさらに意識されていた。結果として、両チームとも「共同で詩を作る」こと以上に、「聞く」を起点に詩を作るという、聴覚と視覚、音と意味の関係という詩の原理的な問いを強く引き受けているように感じた。そうであれば共同で詩を作ることの意義は、結局は個人では(詩人としての自我によって)なかなか気が進まない詩の書き方を、みんなでやるという名目のもとで実行可能にすることにあるのかもしれない。今後も共同詩の挑戦に期待したい。(煎じ詰めれば「企画(プロジェクト)とは何か」という問いは、現代の哲学が取り組んでいる課題であるし、ユーチューバーが日々示してくれるものでもある。)

余談だが、チームに分かれてお題に即した詩を作るというのは、かつてテレビ番組「SMAP×SMAP」の名物コーナーだった「BISTRO SMAP」を連想させた。番組では中居正広以外の4人がペアに分かれ、ゲストの注文に応じて料理を提供する。最後にゲストはどちらのペアが上だったかを判定しなければならないのだが(私の母親は、キムタクがいる方のペアの勝率があからさまに高いことを批判していた)、「透けやすい」についても今号は企画に参加しなかった川上雨季に票を投じてほしかったと思わなくもない。大きく性質の異なる二つの詩に対してそれを行うことは、困難を極めること必定だろうが。

普段使わない詩の筋肉を使うための方法として、連詩もありうる。1999年に大岡信が創設した「しずおか連詩」は、2009年から野村喜和夫が捌き手を引き継ぎ、今に至るまで静岡県の支援のもとに毎年開催されている。共同で詩を書くという点は共同詩と共通するものの、しずおか連詩では連歌・連句の伝統的なスタイルを受け継ぎ、他者の詩行に直接介入することはない。あくまでそれぞれの書き手が、それまでの詩行を引き継ぎ、書き足していくという流れで詩は紡がれる。その作品集(2005年以降のアーカイブ)として、『しずおか連詩 言葉の収穫祭』(左右社)が昨年12月に刊行されたことは、ここに書き添えておくのが適切だろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます