骨董市で美しい白黒写真と出会った。小さな光沢紙の上で、見知らぬ水辺の街並みが緻密に伸びている。目を近付けると、一軒一軒の建物の窓枠まで鮮明に写り込んでいて、地上では歩行者や車の動きも見えてきそうだ。一際大きな教会の幾何学的な屋根から塔が空を目指している。教会の形状を手掛かりにオンラインで文献に当たり街の特定を試みた。それは既に存在しない街だった。教会は南教会(De Zuiderkerk)と呼ばれていた。1940年に空襲を受け、教会も、その周辺の市街地も、文字通り平地へと化した。現在は“ロッテルダム”という名前は引き継ぎつつも、姿かたちの全く異なる近代建築の街がその地で忙しない音を立てている。

ウクライナ戦争の報道に日々接しているためか、人々の生活とその場がいかに一瞬で消え去ってしまうものであるか、痛感している。世界大戦の時代と現代はやはり陸続きで、さほど変わらないのだ。その当たり前のことを受け入れると時間の感覚も更新される。昨日の世界も数十年前の世界も今や同じ光度で迫ってくる。同時に、過去に生きた人々の気配も一層強く感じるようになった。そのような心境と共に、『左川ちか全集』(島田龍編)を読んでいる。

編者の献身的な仕事を通じ同全集に収められた詩や翻訳に触れていると、今もなお、左川が世界のどこかで生活し作品を書いているような錯覚にとらわれる。否、実感・確信と言った方が精確だろう。言葉の選び方、配置、そして抒情からの適度な距離―モダニズムの詩と分類されこそすれ、私達の時代に書かれても何ら不思議のない、完成された現代の詩がそこにはある。これらの作品が書かれた後の、大戦の再来・戦後の経済復興・学生運動・バブルの崩壊・情報化社会の到来などの多くの出来事がまるで夢であったかのように、左川の言葉は“今の言葉”として私の目に入ってくる。特に「緑色の透視」は鍛え抜かれた鋼鉄のように堅牢な作品だ。

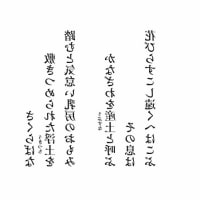

一枚のアカシヤの葉の透視

五月 其処で衣服を捨てる天使ら 緑に汚された脚 私を追ひかける微笑 思ひ出は白鳥の喉となり彼女の前で輝く

いま 真実はどこへ行つた

夜露でかたまつた鳥らの音楽 空の壁に印刷した樹らの絵 緑の風が静かに払ひおとす

(中略)そしてテイカツプの中を

(中略)牛乳の皺がゆれ 私の夢は上昇する

「アカシヤの葉」を軸として、その周辺を語り手の共感覚的な発想力が生み出した像が香りを放ちながら膨らんでいく。「天使ら」・「鳥ら」・「樹ら」、「行つた」・「かたまつた」などの散りばめられた韻が瑞々しいリズムをつくる。特に締めの飲料の「ゆれ」が「夢」(ゆめ)へと昇華していく様子が心地よい。近代詩の時代に記述されながら、時間を一気に飛び越えるように私達の手元までやってきた。左川の作品の現代性は、サワコ・ナカヤスによる2015年の英訳全集が米国で高く評価されたことからも見て取れる。米国詩人らの感性にも訴えかける、言語を越えた普遍的な表現を獲得していたのだ。

左川と同時代を生きつつ、西洋と東洋の狭間で奮闘した詩人が高村光太郎だ。憧れを胸に渡ったパリで東洋人である自らを悲観的に捉えつつ書いた「雨にうたるるカテドラル」は、米国で少年時代を過ごした私に深く響いた作品だ。周知の通り、高村の実直さはやがて大戦時の翼賛体制の受容に繋がっていく。山田亮太の作品「光る手」は変わり続ける時代と価値観に翻弄された詩人の姿と対峙する。

同作品は、著者自身であろう語り手と高村のそれぞれにまつわるエピソードが32連にわたって互いに切り替わりながら進行する。語り手の体験を起点に高村の人生の一場面が連想され、その場面から語り手の別の体験が想起される。語り手は例えば父との思い出、友人Aくんのこと、トランプ遊び、スポーツ選手になる夢、そして震災時の実感など私的な事柄を告白する。それらと交差する形で高村の父のこと、海外留学、田舎での生活の夢、妻・智恵子の人生、大戦時の日本文学報告会への惜しみない協力、こうした自らの姿勢に対する戦後の反省などが語られる。

語り手と高村の表現者としての生き方は対照的だ。語り手は自らの個人的な生に向き合おうとする。高村は常に自身を超えた、社会という抽象的な存在に働きかけようとし、そのために賛美の詩を書いた。西洋文化、西洋に抗う戦時中の日本、戦後の平和主義、自らの妻のこと、など幅広く、相互に矛盾もするテーマを美的な言葉で包み、大勢の読者に伝えた。死の直前には作品「生命の大河」で原子力によって齎されるであろう日本の新しい時代を迎え入れる。しかしその先に結果的に待ち受けているのは東日本大震災だ。高村の(危うさすら感じさせる)前向きな姿勢とエネルギーは作品終盤で鮮やかに描かれる。

湖のほとりに二体の像が建っている。同じ顔、同じポーズで向かい合わせになっている。一九五三年、高村光太郎の最後の彫刻「乙女の像」は十和田湖畔に建立された。亡き妻・智恵子をモデルにしたというその像は、なぜか二体だった。二人の智恵子がそれぞれ前方に左手を差し出している。その手は触れあわない。手のひらと手のひらの間で力が発生する。(中略)

目覚めると全域で

停電していた。すぐに母から連絡があり、復電時期の見込み、水の確保の必要性、通信手段、スマホの節電方法、交通環境、祖父宅の状態、コンビニやスーパーの開店状況等々についてグループチャットでのやりとりがなされた。

相対する二体の智恵子像は同じ姿を有しながら、どこまでも異なる存在で、故に作用し合う。そこから眩い光が生まれる。しかし連が切り替わると語り手は災害時の闇の直中にいる。語り手の体験そのものが、高村の貫いた姿勢への批評となっている。

しかし語り手の高村に対する目線はどこまでも誠実だ。非難されることも多い高村の生き方を丁寧に見つめ続ける。語り手の姿に、私自身の高村に対する思いが蘇ってくる。私の中で高村は常に雨に打たれてきた。そのひたむきな姿は私が詩作に取り組む上で、一つの原点であり続けるだろう。

雨、といえば常木みやこの『遺丘』に味わい深い作品がある。

そらが降ってくる

傘もささず、ずぶ濡れの明け方の空が

降ってくる、傘もささず

あしたから、7月だね、へやのなかで星が輝く

そうだ、あすから。

(中略)滅びとはなんだろう

(中略)そのように

恐竜の足の裏から、

今日はみぞれが降っている

「そら」のような大きなものが、言葉を介すといとも容易く「降ってくる」。詩を読む醍醐味の一つだ。事物のこうした反転の蝶番になるのはこの語り手の変幻自在な自意識だ。「傘もささず、ずぶ濡れ」なのは空でもあり語り手でもある。語り手自身が空になり切っているとも言えるから、部屋に天体を持ち込むことすら可能だ。そのような自由で大局的な眼差しから「滅び」について考える。人間という存在・事象の儚さ―この作品を読んでいると、やはり詩の表現にはどこか社会や日々の生活を超越した“立ち方”が必要だと思わされる。

詩の“立ち方”という点で、福田拓也の『DEATHか裸』も刺激的な詩集だ。

まだ成仏できない者たちの

うめき声とか

恨みに満ちた声の渦に

巻き込まれる慕苦の体ごと

ついには山も海も混じり合う

話し言葉を書き表すために漢字が当てられ、そこから仮名が生まれ、漢字と仮名が併用されるようになった成り立ちを念頭に置きつつ、日本語の表現の可能性に思いを巡らせる。“ぼく”の当て字である「慕苦」は語り手の自己認識を明示する。“苦しみながら慕うこと”と(下僕という意味を由来とする)“ぼく”が一体化し、ある種の縛りとなる。この縛りがあることで、語り手の周辺にある事柄の色合いが規定される。音としての文字と概念としての文字の偶発的な(奇跡的な、とも言い換えられるかも知れない)合致―こうした表現はよい意味で“過剰”だ。語り手は深刻な面持ちで遊んでいる。重たい言葉の海面に「慕苦」が現れるとき、外側から自身を眺めているような、達観した語り手がそこにいる。遠方に立つと全景が見えるのと同様に、この幽体離脱を通じ語り手は世界の蠢きを認知する。

ひとつの叫びとともに

また別の場所で

夜の裸体に火が走り

死が夜明けとして

地平に新たな裸体を生み出す

語り手の意識の中で、人の繁殖の営み(小さな死)と、そこから新たな生が生じる様が映像のように展開される。身体が生々しく動く。「叫び」・「裸体」・「死」・「地平」など、激しさを含有した言葉が結び付き、濃厚な色彩が浮かび上がってくる。

対し、岡本啓の『ざわめきのなかわらいころげよ』は朗らかな空気の流れる詩集だ。同詩集の装幀は工芸品のように作り込まれている。贈り物をひらくような昂揚感―箱の中に目次が記載され「ざわめきのなか」・「わらいころげよ」と名付けられた冊子が入っている。それぞれの冊子に収録された作品の文字は、円形に並べられていたり、異なるフォントサイズであったりと、自在に配置・表現されている。動物の形に文字を組んだ米国詩人ジョン・ホランダーのように創意工夫に富んだ作品群であると共に、寧ろ太古に回帰しようとする意志も感じた。文字が書かれ出した頃、直線的に細かく詰めて書くべきであるという規則など当然なかったはずだ。どのような空間・大きさで文字を示そうと本来は自由だ。

作品「風景に呼びかける」において語り手は古への意識を明らかにする。

ところが石室のなかで録音した音をあとで聞き返すと、印象が変わった(中略)そうだ、石室は、胎内というよりもむき出しの聴覚だ。

古の神聖な地点に科学的技術を結集した集音器を持ち込むこと。極めて自省的な行為だ。「石室」は個々の感覚に分解される。ばらされた感覚は用途や場に応じて統合され、再びばらされる。その繰り返しこそが現代における生だ―「むき出しの聴覚」という言葉からそのような考えが頭をよぎった。では現代において“私”はどうありうるのか。

どの一日も、朽ちかけた廃バスが、輝いてみえる時間がある そう気がつきはじめたとき

一生というしずかな言葉が

わたしと せかいを どうしようもなく区切った。

語り手は「廃バス」がいつまでも「朽ちかけ」続け、「輝」きを保ち続けることに気付く。そこには永遠が残っているのだ。自然の中に放置された存在にはやがて美が宿る。それは「せかい」と一つになる。しかし「わたし」はそうはなれない。“私”は世界の一部ではなく、永続性を喪失しながら世界と向き合う運命にある。語り手は子供のような軽やかさで言葉と戯れ、同時に鋭く周囲を見透しながら、深遠に聞き耳を立てる。

「石室」・「廃バス」のように実在するものを起点としつつ、同時に抒情を“大きな物語”に引き戻しているのが望月遊馬の『燃える庭、こわばる川』だ。

広島県出身の著者による同詩集において語り手は太平洋戦争の面影が残る県内の数々の遺構を訪れ、広島という場を継ぐ者として意識を研ぎ澄ませる。直接は体験していないが自身の生い立ちに多大な影響を与えたであろう過去の戦争、そして何よりも原子爆弾の投下を改めて咀嚼するために、遺構という“実体”と対面する。詩と写真を通じながら、読み手も追体験する。

ひとつ ひとつの 実直さ あるいはやさしさも砕け散り

まもれないものや 消えゆくもののなかで

視界は次第にかすんでゆき

しかし医師の手もとは波のように動いた

いきることも 背負うことも 峻別しきれず

ときどき色濃くなるひとの背中

あの日の閃光も まみどりの島も わたしはしらない

目の前でたゆたう波に言葉とかつての光景が乗る。「砕け散り」・「色濃くなる」起伏を見ながら、語り手は「しらない」が知らずにはいられない瞬間に焦点を合わせる。「ひとつ ひとつの」という表現の反復は「実直さ」を体現する。平仮名であることで、「やさしさ」も内包している。このように、似島の実体に触発された言葉は、それ自体が“実体”性を宿しながら読み手の前にあらわれる。被爆国の言語である日本語の特徴を余す事なく活かしつつ、奥行きのある心象風景を伝える。

顔を上げると東京の街が見えた。羽田に向かう旅客機が頭上を通り過ぎる。そうだ、この空にもかつて爆撃機が飛んでいた―まさにこの空に。空間は時などないように空間であり続ける。しかし同じく人の記した言葉も時間を飛び越える。詩集の頁は私達を安心させるように、隅々まで広がっている。

ウクライナ戦争の報道に日々接しているためか、人々の生活とその場がいかに一瞬で消え去ってしまうものであるか、痛感している。世界大戦の時代と現代はやはり陸続きで、さほど変わらないのだ。その当たり前のことを受け入れると時間の感覚も更新される。昨日の世界も数十年前の世界も今や同じ光度で迫ってくる。同時に、過去に生きた人々の気配も一層強く感じるようになった。そのような心境と共に、『左川ちか全集』(島田龍編)を読んでいる。

編者の献身的な仕事を通じ同全集に収められた詩や翻訳に触れていると、今もなお、左川が世界のどこかで生活し作品を書いているような錯覚にとらわれる。否、実感・確信と言った方が精確だろう。言葉の選び方、配置、そして抒情からの適度な距離―モダニズムの詩と分類されこそすれ、私達の時代に書かれても何ら不思議のない、完成された現代の詩がそこにはある。これらの作品が書かれた後の、大戦の再来・戦後の経済復興・学生運動・バブルの崩壊・情報化社会の到来などの多くの出来事がまるで夢であったかのように、左川の言葉は“今の言葉”として私の目に入ってくる。特に「緑色の透視」は鍛え抜かれた鋼鉄のように堅牢な作品だ。

一枚のアカシヤの葉の透視

五月 其処で衣服を捨てる天使ら 緑に汚された脚 私を追ひかける微笑 思ひ出は白鳥の喉となり彼女の前で輝く

いま 真実はどこへ行つた

夜露でかたまつた鳥らの音楽 空の壁に印刷した樹らの絵 緑の風が静かに払ひおとす

(中略)そしてテイカツプの中を

(中略)牛乳の皺がゆれ 私の夢は上昇する

(「緑色の透視」、『左川ちか全集』、2022年、書肆侃侃房)

「アカシヤの葉」を軸として、その周辺を語り手の共感覚的な発想力が生み出した像が香りを放ちながら膨らんでいく。「天使ら」・「鳥ら」・「樹ら」、「行つた」・「かたまつた」などの散りばめられた韻が瑞々しいリズムをつくる。特に締めの飲料の「ゆれ」が「夢」(ゆめ)へと昇華していく様子が心地よい。近代詩の時代に記述されながら、時間を一気に飛び越えるように私達の手元までやってきた。左川の作品の現代性は、サワコ・ナカヤスによる2015年の英訳全集が米国で高く評価されたことからも見て取れる。米国詩人らの感性にも訴えかける、言語を越えた普遍的な表現を獲得していたのだ。

左川と同時代を生きつつ、西洋と東洋の狭間で奮闘した詩人が高村光太郎だ。憧れを胸に渡ったパリで東洋人である自らを悲観的に捉えつつ書いた「雨にうたるるカテドラル」は、米国で少年時代を過ごした私に深く響いた作品だ。周知の通り、高村の実直さはやがて大戦時の翼賛体制の受容に繋がっていく。山田亮太の作品「光る手」は変わり続ける時代と価値観に翻弄された詩人の姿と対峙する。

同作品は、著者自身であろう語り手と高村のそれぞれにまつわるエピソードが32連にわたって互いに切り替わりながら進行する。語り手の体験を起点に高村の人生の一場面が連想され、その場面から語り手の別の体験が想起される。語り手は例えば父との思い出、友人Aくんのこと、トランプ遊び、スポーツ選手になる夢、そして震災時の実感など私的な事柄を告白する。それらと交差する形で高村の父のこと、海外留学、田舎での生活の夢、妻・智恵子の人生、大戦時の日本文学報告会への惜しみない協力、こうした自らの姿勢に対する戦後の反省などが語られる。

語り手と高村の表現者としての生き方は対照的だ。語り手は自らの個人的な生に向き合おうとする。高村は常に自身を超えた、社会という抽象的な存在に働きかけようとし、そのために賛美の詩を書いた。西洋文化、西洋に抗う戦時中の日本、戦後の平和主義、自らの妻のこと、など幅広く、相互に矛盾もするテーマを美的な言葉で包み、大勢の読者に伝えた。死の直前には作品「生命の大河」で原子力によって齎されるであろう日本の新しい時代を迎え入れる。しかしその先に結果的に待ち受けているのは東日本大震災だ。高村の(危うさすら感じさせる)前向きな姿勢とエネルギーは作品終盤で鮮やかに描かれる。

湖のほとりに二体の像が建っている。同じ顔、同じポーズで向かい合わせになっている。一九五三年、高村光太郎の最後の彫刻「乙女の像」は十和田湖畔に建立された。亡き妻・智恵子をモデルにしたというその像は、なぜか二体だった。二人の智恵子がそれぞれ前方に左手を差し出している。その手は触れあわない。手のひらと手のひらの間で力が発生する。(中略)

目覚めると全域で

停電していた。すぐに母から連絡があり、復電時期の見込み、水の確保の必要性、通信手段、スマホの節電方法、交通環境、祖父宅の状態、コンビニやスーパーの開店状況等々についてグループチャットでのやりとりがなされた。

(「光る手」、『誕生祭』、2021年、七月堂)

相対する二体の智恵子像は同じ姿を有しながら、どこまでも異なる存在で、故に作用し合う。そこから眩い光が生まれる。しかし連が切り替わると語り手は災害時の闇の直中にいる。語り手の体験そのものが、高村の貫いた姿勢への批評となっている。

しかし語り手の高村に対する目線はどこまでも誠実だ。非難されることも多い高村の生き方を丁寧に見つめ続ける。語り手の姿に、私自身の高村に対する思いが蘇ってくる。私の中で高村は常に雨に打たれてきた。そのひたむきな姿は私が詩作に取り組む上で、一つの原点であり続けるだろう。

雨、といえば常木みやこの『遺丘』に味わい深い作品がある。

そらが降ってくる

傘もささず、ずぶ濡れの明け方の空が

降ってくる、傘もささず

あしたから、7月だね、へやのなかで星が輝く

そうだ、あすから。

(中略)滅びとはなんだろう

(中略)そのように

恐竜の足の裏から、

今日はみぞれが降っている

(「扉を開ける」、『遺丘』、2021年、思潮社)

「そら」のような大きなものが、言葉を介すといとも容易く「降ってくる」。詩を読む醍醐味の一つだ。事物のこうした反転の蝶番になるのはこの語り手の変幻自在な自意識だ。「傘もささず、ずぶ濡れ」なのは空でもあり語り手でもある。語り手自身が空になり切っているとも言えるから、部屋に天体を持ち込むことすら可能だ。そのような自由で大局的な眼差しから「滅び」について考える。人間という存在・事象の儚さ―この作品を読んでいると、やはり詩の表現にはどこか社会や日々の生活を超越した“立ち方”が必要だと思わされる。

詩の“立ち方”という点で、福田拓也の『DEATHか裸』も刺激的な詩集だ。

まだ成仏できない者たちの

うめき声とか

恨みに満ちた声の渦に

巻き込まれる慕苦の体ごと

ついには山も海も混じり合う

(「空の浜辺」、『DEATHか裸』、2022年、コトニ社)

話し言葉を書き表すために漢字が当てられ、そこから仮名が生まれ、漢字と仮名が併用されるようになった成り立ちを念頭に置きつつ、日本語の表現の可能性に思いを巡らせる。“ぼく”の当て字である「慕苦」は語り手の自己認識を明示する。“苦しみながら慕うこと”と(下僕という意味を由来とする)“ぼく”が一体化し、ある種の縛りとなる。この縛りがあることで、語り手の周辺にある事柄の色合いが規定される。音としての文字と概念としての文字の偶発的な(奇跡的な、とも言い換えられるかも知れない)合致―こうした表現はよい意味で“過剰”だ。語り手は深刻な面持ちで遊んでいる。重たい言葉の海面に「慕苦」が現れるとき、外側から自身を眺めているような、達観した語り手がそこにいる。遠方に立つと全景が見えるのと同様に、この幽体離脱を通じ語り手は世界の蠢きを認知する。

ひとつの叫びとともに

また別の場所で

夜の裸体に火が走り

死が夜明けとして

地平に新たな裸体を生み出す

(「永遠の海岸」、『DEATHか裸』、2022年、コトニ社)

語り手の意識の中で、人の繁殖の営み(小さな死)と、そこから新たな生が生じる様が映像のように展開される。身体が生々しく動く。「叫び」・「裸体」・「死」・「地平」など、激しさを含有した言葉が結び付き、濃厚な色彩が浮かび上がってくる。

対し、岡本啓の『ざわめきのなかわらいころげよ』は朗らかな空気の流れる詩集だ。同詩集の装幀は工芸品のように作り込まれている。贈り物をひらくような昂揚感―箱の中に目次が記載され「ざわめきのなか」・「わらいころげよ」と名付けられた冊子が入っている。それぞれの冊子に収録された作品の文字は、円形に並べられていたり、異なるフォントサイズであったりと、自在に配置・表現されている。動物の形に文字を組んだ米国詩人ジョン・ホランダーのように創意工夫に富んだ作品群であると共に、寧ろ太古に回帰しようとする意志も感じた。文字が書かれ出した頃、直線的に細かく詰めて書くべきであるという規則など当然なかったはずだ。どのような空間・大きさで文字を示そうと本来は自由だ。

作品「風景に呼びかける」において語り手は古への意識を明らかにする。

ところが石室のなかで録音した音をあとで聞き返すと、印象が変わった(中略)そうだ、石室は、胎内というよりもむき出しの聴覚だ。

(「風景に呼びかける」、『ざわめきのなかわらいころげよ』、2022年、思潮社)

古の神聖な地点に科学的技術を結集した集音器を持ち込むこと。極めて自省的な行為だ。「石室」は個々の感覚に分解される。ばらされた感覚は用途や場に応じて統合され、再びばらされる。その繰り返しこそが現代における生だ―「むき出しの聴覚」という言葉からそのような考えが頭をよぎった。では現代において“私”はどうありうるのか。

どの一日も、朽ちかけた廃バスが、輝いてみえる時間がある そう気がつきはじめたとき

一生というしずかな言葉が

わたしと せかいを どうしようもなく区切った。

(「野のきれはし」、『ざわめきのなかわらいころげよ』、2020年、思潮社)

語り手は「廃バス」がいつまでも「朽ちかけ」続け、「輝」きを保ち続けることに気付く。そこには永遠が残っているのだ。自然の中に放置された存在にはやがて美が宿る。それは「せかい」と一つになる。しかし「わたし」はそうはなれない。“私”は世界の一部ではなく、永続性を喪失しながら世界と向き合う運命にある。語り手は子供のような軽やかさで言葉と戯れ、同時に鋭く周囲を見透しながら、深遠に聞き耳を立てる。

「石室」・「廃バス」のように実在するものを起点としつつ、同時に抒情を“大きな物語”に引き戻しているのが望月遊馬の『燃える庭、こわばる川』だ。

広島県出身の著者による同詩集において語り手は太平洋戦争の面影が残る県内の数々の遺構を訪れ、広島という場を継ぐ者として意識を研ぎ澄ませる。直接は体験していないが自身の生い立ちに多大な影響を与えたであろう過去の戦争、そして何よりも原子爆弾の投下を改めて咀嚼するために、遺構という“実体”と対面する。詩と写真を通じながら、読み手も追体験する。

ひとつ ひとつの 実直さ あるいはやさしさも砕け散り

まもれないものや 消えゆくもののなかで

視界は次第にかすんでゆき

しかし医師の手もとは波のように動いた

いきることも 背負うことも 峻別しきれず

ときどき色濃くなるひとの背中

あの日の閃光も まみどりの島も わたしはしらない

(「似島」、『燃える庭、こわばる川』、2022年、思潮社)

目の前でたゆたう波に言葉とかつての光景が乗る。「砕け散り」・「色濃くなる」起伏を見ながら、語り手は「しらない」が知らずにはいられない瞬間に焦点を合わせる。「ひとつ ひとつの」という表現の反復は「実直さ」を体現する。平仮名であることで、「やさしさ」も内包している。このように、似島の実体に触発された言葉は、それ自体が“実体”性を宿しながら読み手の前にあらわれる。被爆国の言語である日本語の特徴を余す事なく活かしつつ、奥行きのある心象風景を伝える。

顔を上げると東京の街が見えた。羽田に向かう旅客機が頭上を通り過ぎる。そうだ、この空にもかつて爆撃機が飛んでいた―まさにこの空に。空間は時などないように空間であり続ける。しかし同じく人の記した言葉も時間を飛び越える。詩集の頁は私達を安心させるように、隅々まで広がっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます