大津京と福原京は時代も背景もまるで違う遷都だけれども、意外に似ているのではないかと思うのはこの歌だ。

「玉たすき 畝傍の山の 橿原の ひじりの 御代ゆ 生れましし 神のことごと

栂の木の いや継ぎ継ぎに 天の下 知らしめししを そらにみつ 大和を置きて

あをによし 奈良山を越え いかさまに 思ほしめせか 天離る 鄙にはあれど

石走る 近江の国の 楽浪の 大津の宮に 天の下 知らしめしけむ 天皇の 神の命の

大宮は ここと聞けども 大殿は ここと言へども 春草の 茂く生ひたる 霞立つ 春日の霧れる

ももしきの 大宮ところ 見れば悲しも」

「ささなみの 志賀の辛崎 幸くあれど 大宮人の舟 待ちかねつ」

「ささなみの 志賀の大わだ 淀むとも 昔の人に またも逢はめやも」

柿本人麻呂の長歌はともかく、反歌二つを知る人は多いだろう。

「さざなみや志賀の都はあれにしを昔ながらの山桜かな」

平忠度が都落ちの際、師の俊成に託した歌の一つだが、明らかに人麻呂の反歌を本歌としている。そして彼らは長歌の方もよく知っていて、代々の大君が都としていた素晴らしい大和を捨てて近江に都を移した天智天皇の大津京が5年で荒れ果てたことを嘆くこの歌に、桓武帝以来400年の都だった平安京を捨て、清盛が遷都した福原を重ね合わせていたのではないか。忠度は単に人麻呂の歌言葉をまねただけではないのだろう。

平家物語第5巻「都遷(みやこうつり)」治承4年(1180)6月、遷都がうわさされてはいても、まさかあるまい、と思っていた都人の期待を裏切り、あわただしく遷都が実行される。「都うつりは是先従なきにあらず」と神武東遷以来の歴代の宮の変遷を長々と語っているのだが、不思議なことに聖武帝の難波だ、紫香楽だ、恭仁だと移り歩いたことは書かれない。元明から光仁まで奈良の都とあるばかりだ。そして長岡京を経て平安京に移ったことが書かれ、この地がほめ上げられる。桓武帝は平家の先祖に当たるのだから特に尊重すべきと、帝でも移されぬ都を移す清盛を非難する。

短歌が二首あがっている。

「ももとせを 四かへりまでに過ぎきしに おたぎのさとの あれやはてなん」

「咲きいづる花の都をふりすてて 風ふく原のすゑぞあやふき」

特に二首目は政道批判の落書きの狂歌のようだ。

福原京はさすがの清盛も周囲の反対と相次ぐ反平家の挙兵の相次ぐ中、京へ都を戻す。新都福原は半年余りの都であった。そして翌年、新院高倉が若干19歳で死去し、続いて清盛も急死する。

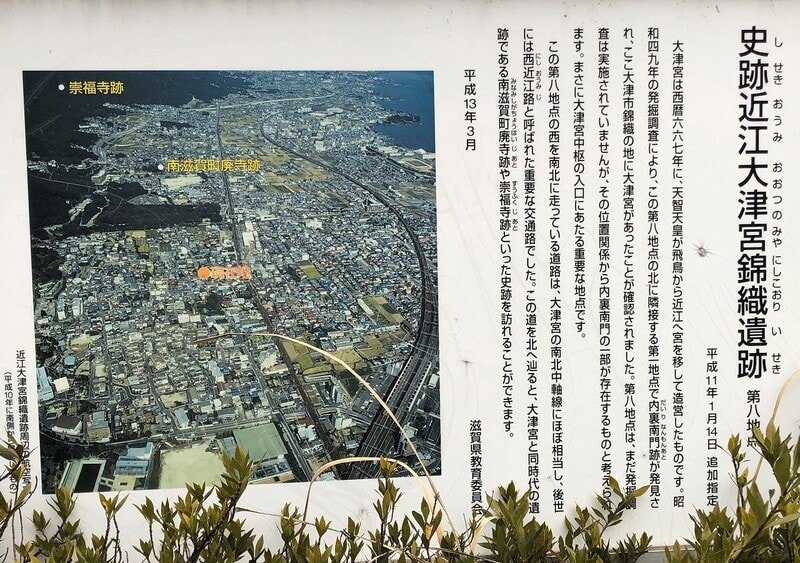

大津京・近江京・志賀の都、どの名称が正式のものか知らない。

天智天皇による遷都は唐・新羅と戦った白村江の敗戦を受け、断行されたという。瀬戸内海沿いには屋島城(やしまのき)・鬼ノ城などの防衛施設を作り、唐・新羅の襲来に備えた。こちらも海を越えて戦ったのだ、向こうも簡単にやってこれるだろう、本土決戦の決意と恐怖があったのか。大和飛鳥は難波などより防衛には有利だが、逃げ場はむずかしい。その点、大津は琵琶湖がある。「大宮人の舟 待ちかねつ」だの志賀の大わだの淀みに昔の人に会いたいというのも、案外優雅な舟遊びというより水軍への退避訓練のようなものだったかもしれない。対外防備のためと、律令制への理解がない豪族の力が強い大和からの脱出も遷都の動機だ。この地で近江令や庚午年籍など律令制の基礎が作られる。

天智は死んで息子大友と弟大海との間で争いがおこる。壬申の乱だ。大友は敗れ、大津京は廃棄される。

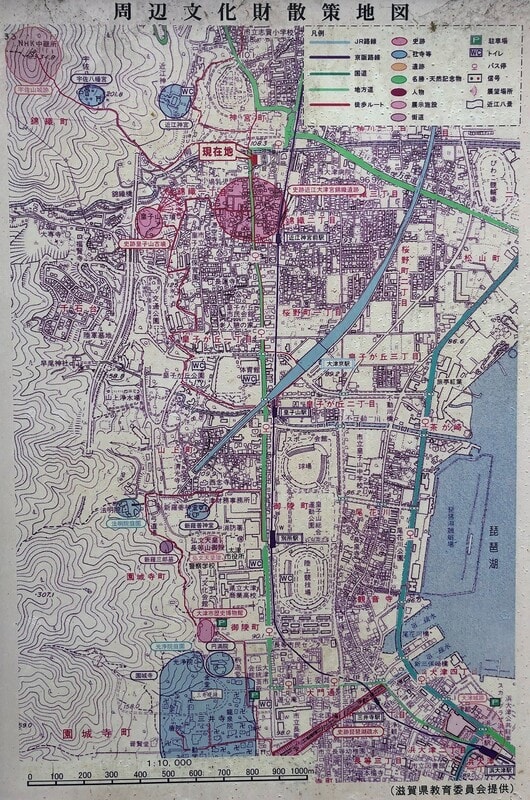

京阪石山坂本線の近江神宮駅西側から近江神宮に突き当たる近くまで、錦織遺跡として、何か所か発掘調査がされ、大津京の内裏のありようが明らかにされている。

大津市のこの錦織近辺は意外に平地が少ない。

大津歴史博物館の展示パネルと模型

大津歴史博物館の展示パネルと模型

北へ向かって上りになるし、東に向けてはもっと急角度で上がる傾斜地だ。地図で見ると余裕ありげだが、少し歩いてみるとはっきり傾斜がわかる。これでは内裏を作るので精いっぱいで、左右に条坊を作る余裕はなかったのではないか。もっとも最初の条坊制の都城は藤原京だから、なくてもよかったのか。

福原では新都の事始めとして公卿たちが集まり議論するが、場所が狭いと地割も決まらず、泥縄ぶりを露呈している。大津京は5年間は都として機能していたのだから、福原ほどの混乱ではなかったのだろうが。

点在する錦織遺跡発掘地点を南から北へたどるようにすると、北端にシンボル緑地がある。

その先は近江神宮だ。

天智天皇は漏刻(水時計)を作り、時計と縁があるとかで、境内に日時計や火時計がある。でも漏刻は飛鳥だったと思う。

近江神宮の北西に宇佐八幡があった。戦国時代宇佐山城があったそうだ。

近江神宮の北西に宇佐八幡があった。戦国時代宇佐山城があったそうだ。

どちらも、国府・国分寺・大津京に関係する遺跡と考えられている。

どちらも、国府・国分寺・大津京に関係する遺跡と考えられている。 瀬田東丘陵生産遺跡と称するが、少なくとも山の神遺跡の方は宅地化され造成が進み、高架道路が造られているので、元の地形はわからない。わずかに少し小高くなったところの斜面に窯が作られているのかと思うばかりである。

瀬田東丘陵生産遺跡と称するが、少なくとも山の神遺跡の方は宅地化され造成が進み、高架道路が造られているので、元の地形はわからない。わずかに少し小高くなったところの斜面に窯が作られているのかと思うばかりである。

大きな鴟尾が4基出たという

大きな鴟尾が4基出たという 須恵器

須恵器

文化公園内の日本庭園「夕照の庭」 瀬田の夕照からか。

文化公園内の日本庭園「夕照の庭」 瀬田の夕照からか。

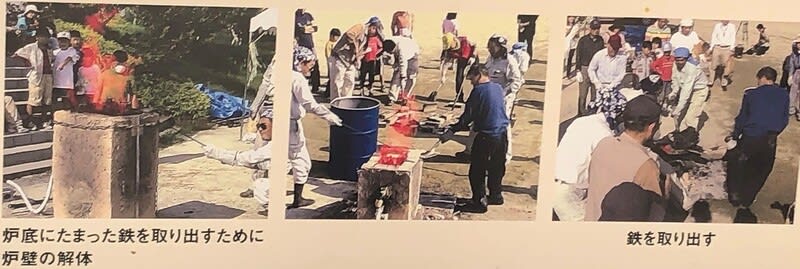

復元製鉄炉が3基

復元製鉄炉が3基

休憩場になっているが炉の復元や製鉄実験のパネルが掲げてある

休憩場になっているが炉の復元や製鉄実験のパネルが掲げてある