(生活保護基準額を引き下げると、これだけ国民生活に影響が出ます。誰にとっても他人事ではありません)

普通の世帯でも生活費を1割カットと言われたらきつくないですか?まして、それでなくてもギリギリの生活保護世帯だったら、いったいどうなるのでしょうか。

厚生労働省は2013年1月23日、2013年度以降の生活保護のうち、食費や光熱費などの生活費を賄う生活扶助の支給水準を8~10%引き下げる方針を固めました。

まずおかしいのは、生活保護の支給水準は2004年以降据え置かれており、この間に物価が5%程度下落したので、このデフレによる物価下落分を反映するのだというのですが、安倍政権ってインフレターゲットでこれから毎年2%物価上昇させるんでしょう?生活保護費って5年に1回しか見直さないのですが、これまでの物価下落分を含めて支給額を10%下げて、逆にこれから物価は毎年2%上げて本当に5年で10%上がったら、生活保護世帯は全く暮らせないのじゃないでしょうか。せっかく年3万人を切った自殺者が反転続出ですよ。

また、今回の切り下げの理由に、1月18日に厚労省が公表した支給水準の検証結果で 、低所得者の生活費より生活扶助が高い多人数世帯があり、逆転現象が起きていたので逆転現象を解消させる、というのですが、比べる対象の「低所得層」が年120万円の収入の世帯だというのです。比べる相手が低すぎませんか?

この低所得者世帯の生活費は、全世帯の低い方から10%の世帯の消費額を根拠にしているというのですが、下10%ということに科学的根拠はありませんし、そもそも、リーマン・ショック後の一番日本経済が悪い時の消費実態調査を使った点で、検証結果の信頼性自体が疑わしいのです。

それに、その世帯って、本来生活保護を受けるべきなのに受けられていない世帯ということじゃないのでしょうか。

生活保護申請者に「体売れ」 窓口で断られ凍死、餓死、自殺 不正受給は0・4% これが生活保護の実態だ

日本では、北九州方式と言って窓口で生活保護申請もさせないという運用が続いており、生活保護を受けるべき人が受けている捕捉率が2割程度で、受けるべきなのに受けられていない方が800万人もおられるとされています。その人たちと生活保護世帯を比べて逆転を解消するなら、先進諸国で一番低い最低賃金を上げるなどして低所得層の所得を上げるべきでしょう。

最低か最低未満同士比べて、低い方に合わせていたら、今後も止めどもなく基準を切り下げることになってしまいます。

生活保護申請で妊娠・同棲・出産禁止の誓約書 生存権=「健康で文化的」な最低限度の生活を無視する行政

生活保護申請を受理さえせず追い返す「北九州方式」また炸裂 所持金600円の母子4人を追い返した市職員

生活保護「ヤミの北九州方式」を糾す―国のモデルとしての棄民政策

「生活困窮者は死ね」と言うのか。「福祉が人を殺す都市」と言われる北九州市。それは国の生活保護政策の手本である。しかし「ヤミ の北九州方式」は、旧厚生省 天下り官僚の下で造られた、「国の生活保護切り捨てモデル」であり、厚生労働省の指導と通知によって日本全国に広がっている。

また、夫婦と子2人の4人世帯や夫婦と子1人の3人世帯などで、低所得世帯の一般的な生活費より最大で14・2%、額にして約2万6千円多く生活保護世帯に支給されているという結果だったというのですが、それにあわせると、子どものいる生活保護世帯の受給額を一番減らすことになりますが、そんなことをして大丈夫なんですか。

逆に、60歳以上の単身世帯や夫婦2人世帯は、一般的な生活費より支給額が下回る結果が出ており、もし一律に支給額を引き下げたら、これはこれで大変なことになります。

受給者の約8割が高齢者や病気・ケガで働けない人……

間違いだらけの生活保護バッシングをキチンと改める「生活保護」入門。

他方、安倍内閣は、防衛費をちょうど1000億円増やすと言っています。それどころか、財政赤字で生活保護費も切り下げるはずが、1月11日に閣議決定した「日本経済再生に向けた緊急経済対策」では、国や自治体などを合わせた事業費が20・2兆円、このうち国は今年度補正予算案で10・3兆円を支出するというのです。しかも、補正予算案10・3兆円の約半分を公共事業にあてるというのですが、景気対策という点でみると、比重の置き方がゼネコンと生活保護者で違いすぎませんか。

衆議院総選挙の争点3 税と社会保障改革(2) 安倍自民党の生活保護基準切下げかセーフティネットの再構築か

同じ内需拡大ならば、貯金が許されない生活保護者への支給はほぼ全部消費されるので、非常に効率の良い財政支出です。それでなくても無駄が多い公共事業へのさらなる支出5兆円を2%少なくするだけでねん出できる生活保護費の削減分。それは生活保護世帯の生活扶助を毎月10%も切り詰めて初めて可能になるのです。

国民のためにはどちらに1000億円を持っていくべきか、火を見るより明らかではないでしょうか。

姉は病死 妹は凍死 生活保護申請も出来ずに逝った姉妹 生活保護に関する3つの誤解

生活保護基準引き下げに反対する署名

生活保護「改革」ここが焦点だ! [単行本]

尾藤 廣喜 (著), 吉永 純 (著), 小久保 哲郎 (著), 生活保護問題対策全国会議 (監修)

不況を口実にした非正規労働者の増大、そして大震災…生活保護制度が、今、根本的に変質されようとしている。その問題点を整理し、制度のあり方を提言。 「自立支援はどうしたらいいの?」「財政が破たんするってほんと?」「海外ではどうなっているの?」「震災時のあるべき生活保護とは?」などの分かりやす いQ&A、そして豊富な資料編。

1分でできますので、署名にご協力くださいませ。

よろしかったら上下ともクリックして頂けると大変嬉しいです!

生活保護引き下げ反対 約10万人分の署名

生活保護の支給基準額を一部引き下げる方向で政府・与党が検討を進めていることに対して、生活保護受給者や支援グループのメンバーが、引き下げに反対するおよそ10万人分の署名を厚生労働省に提出しました。

署名を提出したのは、生活保護受給者や支援活動をしているグループ生活保護問題対策全国会議などで、メンバーが22日、厚生労働省を訪れました。

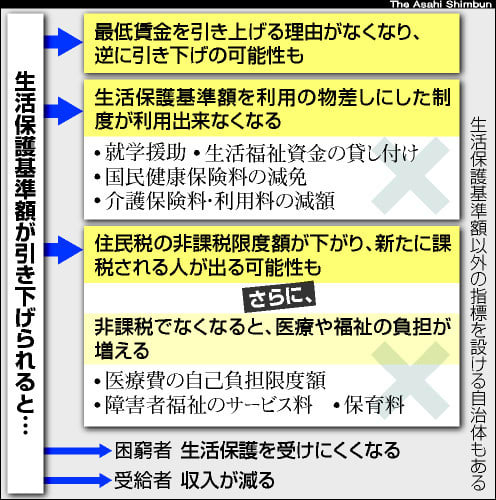

この中で、グループの幹事を務める弁護士の宇都宮健児さんが、「生活保護の基準は所得が低い世帯への教育援助や税の免除など、ほかのさまざまな制度にも影響を与える」と述べ、引き下げを行わないよう要請するおよそ10万人分の署名を提出しました。

こ のあとの記者会見で、幹事の1人、稲葉剛さんは、「引き下げを行うと、高齢者世帯は節約を強いられて命に関わるし、子育て世帯では教育費に充てるお金が 減ってしまい、貧困の連鎖が防げない。引き下げにより現れる悪影響に目を向けてほしい」と訴えました。支援グループでは今後、与党に対しても生活保護の支 給基準額を引き下げないよう訴えていきたいとしています。

【永田豊隆、有近隆史】生活保護の基準額引き下げの流れが鮮明になってきた。社会保障審議会の作業部会が16日、子どものいる生活保護家庭などへの支給額が、低所得世帯の支出を上回るとの結果を公表。これを受け厚生労働省は、2013年度予算編成で引き下げ幅などの検討に入る。ただ基準額の引き下げは広く国民生活に影響するだけに論議を呼びそうだ。

「一定の数字を出して頂いたので、それをもとに適正化をはかる。全体として引き下げることになると思う」。宮城県石巻市を訪れていた田村憲久厚労相は16日、受給者213万人に達した生活保護の基準額引き下げに意欲を示した。

よりどころにするのは、この日公表された生活保護基準と低所得世帯の消費実態を比較した5年に1度の検証結果だ。

夫婦と子ども1人の3人世帯では、生活保護で支給される生活費(生活扶助)の方が、低所得世帯の消費支出よりも月約1万3千円多い、というものだ。子ども2人の4人世帯では、差は約2万6千円に広がる。

ただ検証では、60歳以上の高齢者世帯で、低所得世帯よりさらに厳しい受給者の生活状況も浮き彫りになった。「基準額を上げないといけない世帯もある。つまみ食いはしないで欲しい」。作業部会の委員は国に注文をつける。

一方、厚労省前では、引き下げに反対する市民グループなどが抗議集会を開いた。手足に障害があり生活保護を受ける50代の男性は、「安心できる暮らしをつくる理念と真逆じゃないか。引き下げには反対だ」と訴えた。

そもそも日本は、生活保護を本来受けられる貧困層のうち、実際に受給している人の割合(捕捉率)が、先進国の中でもとりわけ低いと言われている。

昨年1月には、札幌市のアパートで、姉(当時42歳)と知的障害のある妹(同40歳)が亡くなっているのが見つかった。姉妹は生活保護基準以下の暮らしで、姉は福祉事務所に足を運んで3回も相談していた。それでも申請につながらなかったことが専門家の調査でわかっている。

2010年に厚労省が公表した推計で、全国消費実態調査に基づくものでは、生活保護基準を下回る低所得層の中で受給しているのは約3割だった。

こうした実態に、日弁連貧困問題対策本部の小久保哲郎弁護士は、「貧困層に合わせて保護基準を下げれば、際限ない『引き下げのスパイラル』を招く」と懸念を示す。

■住民税非課税限度額の目安に

基準額引き下げで影響を受けるのは生活保護を受けている人たちだけでない。

「修学旅行に行けない子どもが増えるかも」。大阪府内の女性(42)は、そんな不安を募らせる。

7年前に離婚。事務のパートで働きながら3人の子を育てた。年収は200万円前後。それでも生活保護を受けずにきた。ぎりぎりの家計を支えたのが「就学援助」の制度だ。低所得世帯の小中学生に学用品や制服代、修学旅行費などを支給する。対象者は156万人を超す。女性の3人の子も小中学校で利用した。

だが、女性の住む市を含めて多くの市町村は、就学援助の対象を生活保護基準額を参考に決めている。基準額が下がれば、就学援助を受けられなくなる人が出る。

生活保護基準額を目安にする施策は数多くある。住民税の非課税限度額も生活保護基準額を参考に設計されている。非課税世帯は課税されないだけでなく、保育料や医療、介護費の自己負担も軽減される。生活保護基準額と連動して非課税限度額が下がれば、課税されるうえに医療や介護の負担も増す人が出てくる。

「生活保護より低い賃金では働く意欲をそぐ」との声を受け07年に改正された最低賃金法では、最低賃金を決める際に生活保護基準額との「整合性に配慮」することになっている。

最低賃金が生活保護基準額を下回る地域では引き上げの根拠になってきたが、吉永純・花園大教授(公的扶助論)は「生活保護基準額が引き下げられれば、最低賃金引き上げを主張しづらくなるのではないか」と懸念する。

■新たな困窮者対策、財源確保に不安

厚労省が基準額見直しとセットで進める新たな生活困窮者対策や生活保護制度の見直し案も、この日開かれた社会保障審議会の特別部会で示された。

不正受給対策強化など生活保護の引き締め策の一方、生活に困っている人を早期に把握し、就労支援、住まいの確保、家計再建など、個人の状況に応じて支援する、という構想だ。

ただ生活困窮者の個別的な支援には、多くのマンパワーが必要だ。どこの自治体も福祉事務所のケースワーカーは不足傾向。都市部の自治体担当者からは「理念はよくわかるが、日々の業務でいっぱい」との声も漏れる。財務省は生活保護関係予算の抑制を目指しており、生活困窮者対策にどこまで財源が確保されるのか、不透明さも漂う。

厚労省は「自立支援も生活保護の適正化も、一体で進める」と強調するが、専門家からは「結局、困窮者支援策はかけ声だけ、生活保護の引き締めだけが進むことにならないか」との懸念も出ている。

朝日新聞 2013年01月17日17時57分

【社説】

生活保護費がカットされそうだ。そうなればギリギリの生活を続ける受給者だけでなく、自力で踏ん張る生活困窮世帯も追い詰めかねない。子育て世帯への影響も心配になる。慎重に対応すべきだ。

生活保護世帯の保護費が適切かどうか厚生労働省が検証した。保護費のうち食費や光熱費などの生活費(生活扶助費)について、年収が百二十万円以下の一般の低所得世帯の消費支出と比べた。

子どものいる夫婦の世帯や母子世帯では保護世帯の方が多かった。逆に高齢者世帯は少なかった。

実際の保護費の基準額は新年度予算の編成時に決まる。だが、自民党は総選挙で基準額の一割カットを掲げた。さっそく田村憲久厚労相は引き下げを表明した。慎重だった公明党も容認する考えだ。

本来、生活保護の目的は憲法の「健康で文化的な最低限度の生活」を守るためである。所得の低い方に合わせるのではなく、憲法が求める生活の実現を目指すべきだ。

ただ、保護に頼らず生きる人が働く意欲を失わない配慮は要る。見直しはやむを得ない面はある。

心配なのは子育て世帯だ。保護費のカットで就学の機会が減る懸念がある。低所得世帯で育った子どもは就学機会が限定され、将来安定した仕事に就けず困窮したままになる「貧困の連鎖」が問題だが、それを断ち切れなくなる。

保護世帯以外の低所得世帯にも影響が及ぶ。子どもの学用品代などを支給する就学援助や地方税の非課税措置の対象世帯、最低賃金などは基準額を参考に決まる。基準額が下がればこうした制度の対象から外れる世帯が出る。

検証した厚労省の有識者会議の委員からも子育て世帯へ配慮を求める声が出た。受給の状況も地域や家族構成、年齢などで個々に違う。政府・与党は引き下げありきではなく、受給者の現状を見極めて慎重に検討する必要がある。

生活保護の制度改革も検討されている。不正受給防止を目的に、自治体の調査権限を強めたり、親族に扶養を断る理由を説明する責任を課すことが打ち出された。不正受給は防ぐべきだが、これでは保護を受けにくくし、本当に必要な人を締め出してしまう。

生活に困窮する人を幅広く対象にした自立支援策も検討されているが、実施には課題が多く時間もかかる。支援策を口実に保護の門を狭めるだけだとしたら問題である。生活保護は困窮者の「命綱」だ。弱者切り捨ては許されない。

生活保護、引き下げ幅最大10%…見直し案提示

厚生労働省は23日の自民党厚生労働部会で、生活保護費のうち日常生活の費用である「生活扶助費」の引き下げに関し、世帯ごとの給付水準の引き下げ幅は最大で10%とするなどとした見直し案を示した。

見直し案では、生活扶助費の引き下げについては〈1〉年齢や世帯人数、地域に応じて調整する〈2〉前回見直しの08年以降の物価下落分を反映する〈3〉来年度から3年間かけて段階的に実施する――との考え方が提示された。大幅な削減は生活保護世帯への影響が大きいことから、世帯ごとの引き下げ幅は最大10%に抑えるとした。年越しの生活費として年末に支給されている「期末一時扶助」などもカットする。

厚労省は生活扶助費の引き下げ幅について6~7%に引き下げる方向だったが、デフレによる物価下落分が5%に膨らみ、8%になる見通しとなっている。

生活保護引き下げへ=13年度から8%程度-政府・与党

政府・与党は23日、生活保護のうち日常の生活費に充てる「生活扶助」の基準額について、2013年度から3年間で段階的に引き下げる方針を固めた。全体で8%程度、約800億円の削減となる方向で調整している。

社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の生活保護基準部会は18日、家族が多い世帯などで現行の生活扶助基準額が生活保護を受けていない低所得世帯を上 回っているなどとする検証報告書を決定した。厚生労働省や自民、公明両党は同部会の報告書を受け、引き下げ幅を検討していた。

生活扶助は、世帯の人数や居住地域などによって基準額が異なるため、見直しでは基準額を引き上げるケースも出てくる。引き下げと引き上げの幅は、それぞれ最大10%になるとみられる。

自民党は、昨年12月に行われた衆院選の政権公約で、生活保護について「給付水準の原則1割カット」を掲げている。田村憲久厚労相は「(審議会の)指針を基に適正化を図る」と述べ、生活扶助を引き下げる方針を示している。生活保護受給者は増加傾向にあり、昨年10月には過去最多の214万2580人となった。(時事通信 2013/01/23-12:58)

厚労省、生活保護引き下げ検討 低所得世帯上回る

- 2013/1/16 13:00 日本経済新聞

厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会の生活保護基準部会が報告をまとめた。検証は5年に1度。厚労省は6通りの家族構成ごとに、全国平均で生活保護受給者と一般の低所得層(年間収入を高い順から並べた下位10%)の生活費にどれだけ差があるか調べた。

夫婦と子ども2人の4人家族が生活保護を受けた場合、現行基準では月18万6000円の生活扶助を受け取れる。これに対し、生活保護を受け ていない低所得者の生活費は月15万9000円で、14.2%の差があった。単身世帯でも1.7%の差があったが、人数の多い世帯ほど差は大きい。地域別 では地方よりも都市部で高めの傾向にある。

こうした差が出た背景には、デフレで物価が下がっているのに、扶助費の水準を見直してこなかったことがある。07年の前回の検証でも夫婦と子ども1人の3人家族で、生活扶助が低所得世帯の生活費を1600円上回っていたが、経済環境を理由に改定を見送っていた。

| 世帯類型 | 現行の生活扶助費 | 低所得世帯の生活費水準 |

|---|---|---|

| 夫婦と子供1人 | 15.7 | 14.3 |

| 夫婦と子供2人 | 18.6 | 15.9 |

| 60歳以上の単身者 | 7.3 | 7.7 |

| 60歳以上の夫婦2人 | 10.6 | 10.8 |

| 20~50代の単身者 | 7.8 | 7.7 |

| 母親と18歳未満の子供1人 | 13.9 | 13.1 |

一方、全体の約半分を占める60歳以上の高齢者世帯では「逆転現象」は生じていない。60歳以上の単身者では4.5%、60歳以上の夫婦では1.6%、保護を受けない世帯の生活費が生活扶助を上回った。同じ生活保護の受給者でも、支給水準にばらつきが生じている。

厚労省は今後、1月末に決定する13年度の予算編成過程で、経済や雇用情勢をにらみながら支給水準の見直し作業に入る。田村憲久厚労相は 「下げないことはない」としているが、激変緩和策として数年かけて適正な水準に引き下げる方針だ。厚労省は「検証結果がそのまま支給水準にはならない」と 説明する。

自民党は衆院選の公約に生活保護の給付水準の1割引き下げを掲げた。今回の検証では保護費の方が少なかった高齢者世帯が全体の約半分を占めており、公約通りの引き下げは難しい情勢だ。連立政権を組む公明党は引き下げに慎重な立場で、政権与党内の調整も必要になる。

安倍晋三首相は閣議後の記者会見で「萎縮し続ける経済と決別する。史上最大規模の経済対策で景気の底割れを防ぐ」と述べた。

対策は、財政出動、大胆な金融緩和、成長戦略を「3本の矢」とする経済政策「アベノミクス」のうち、財政出動を中心とした第1弾になる。60万人の雇用をつくり、国内総生産(GDP)を2%ほど押し上げることを目指す。

また、「明確な物価目標のもとで、日本銀行が積極的な金融緩和を行うことを強く期待する」として、21~22日に金融政策決定会合を開く日銀に対し、異例の追加金融緩和を求めた。

対策では、補正予算案10・3兆円の約半分を公共事業にあてた。「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域の活性化」の3分野に重点的にお金をかけていく。

「復興・防災」は3・8兆円。1・6兆円を東日本大震災からの復興にあてるほか、中央自動車道笹子トンネルの天井崩落事故を受け、トンネルや橋の補修などに2・2兆円を使う。

企業の競争力を高める「富の創出」には3・1兆円。再生可能エネルギーなど成長分野への投資を呼び起こす事業に1・8兆円、民主党政権が事業仕分けで廃止した「ものづくり補助金」の復活など中小企業対策に0・9兆円を使う。

「暮らしの安心・地域活性化」には3・1兆円。子育て支援や首相が力を入れる道徳教育の充実のほか、公共事業などの地方負担を肩代わりする「地域の元気臨時交付金」(仮称)で1・4兆円を自治体に配る。

補正予算案は基礎年金の国庫負担分などが2・8兆円加わり総額13・1兆円になる。15日に閣議決定し、今月末からの通常国会で2月上旬の成立を目指す。

財源のうち税金で足りない分は、公共事業などに使い道が限られる建設国債の発行(借金)により5・2兆円を捻出する。今年度の借金(国債発行額)は44兆円から約50兆円にふくらむ見通しで、民主党政権が年間の借金を「44兆円以下」としたルールは崩れた。

朝日新聞 2013年1月11日

毎日新聞 2013年01月17日 02時30分

安全保障政策をめぐり、中国を念頭にした安倍政権の防衛体制強化の姿勢が目立っている。

来年度当初予算案の概算請求で、防衛省は今年度当初予算(4兆7138億円)より約1000億円の増額を求めた。自衛官定数の充足率を高めて人員の実質増を図るほか、中国が尖閣諸島周辺で活動を活発化させていることに対応して、南西諸島方面の警戒監視能力を向上させる施策が盛り込まれている。

安倍政権は防衛費増を認める方針で、03年度以来対前年度比でマイナスが続いていた当初予算の防衛費は11年ぶりに増額となりそうだ。

一方、日米両政府は17日、有事の自衛隊と米軍の協力のあり方を定めた「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」再改定に向けた実務者協議を開始する。実際の再改定には2、3年かかるとみられるが、こちらも中国軍の活動活発化をにらんで日米協力における自衛隊の役割強化が柱の一つになる見通しだ。

防衛費増額は、厳しい財政事情であるだけに、国民の理解が得られる内容でなければならない。ガイドライン見直しでは、政府が憲法上認められないとしてきた集団的自衛権の行使が絡むことが予想され、慎重な検討が求められる。

そのうえで、領空侵犯や領海侵入など尖閣問題で挑発行為を強める中国を念頭に、体制を整えることは必要だろう。防衛費増額もガイドライン見直しも、中国や北朝鮮の冒険的行動への抑止となり、毅然(きぜん)とした姿勢を示すメッセージとなる。

そして、これら軍事的な対応に増して重要なのが外交努力である。その点で、安倍晋三首相の東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国歴訪(16~19日)と、政府の中国との対話促進の取り組みに注目したい。

毎日新聞は、中国の軍事強化に対応するため、日米同盟を基軸としつつ、アジア諸国との多層的な関係強化を推進するよう主張してきた。今回の首相のベトナム、タイ、インドネシア3カ国訪問がそれに資することを期待する。各国との協調を推進するとともに、その際、中国との対立をことさらあおるような言動を慎む配慮も必要だろう。

また、安倍首相は、中国との関係改善を目指して、日中友好議員連盟会長の高村正彦・自民党副総裁を特使として派遣することを検討しているという。

中国は習近平共産党総書記が3月に国家主席に就任し、名実ともに習体制が発足する。新リーダー同士の対話は関係改善の契機となり得る。トップの話し合いによって、尖閣問題が両国関係全体を覆う現状を脱しなければならない。特使派遣をそのきっかけにしてもらいたい。

「捕捉率を上げろ!」とおっしゃいますが、、、

それは、「今の年収120万円のアルバイト生活をやめて生活保護を申請しろ!」というコトですか?

> 補正予算案10・3兆円の約半分を公共事業にあてるというのですが、

> 同じ内需拡大ならば、貯金が許されない生活保護者へ

生活保護世帯の「1/3」が障害者・傷病者というコトは、逆に言えば「2/3」が健常者であるというコト。

そんな彼らを保護するよりも、仕事を与えて自立してもらうほうが良い。

そういう意味では、公共事業で仕事を作るのはアリかと思います。

まぁ、生活保護費の総額の約半分が【医療費】で占められているので、削るとしたらそっちだったのでは?とは思いますが…

その政策は全く官僚的で、国民の生活など二の次です。

国会議員と言えば、高学歴者が多いですが、安倍氏は

大した大学も出ておらず、それもエスカレーター式で上がってきたに過ぎません。

そんな苦労の足りないお坊ちゃまに日本を牛耳ってもらいたくないです。

そもそも、人間の心を持っているのかも、甚だしく疑問です。

何故って、高所得者層や中間層より、低所得者層が多いのですから。

皆、「明日は我が身」と暗い気持ちになりますよ。

ここを削っても大した節約にはならないのは解り切ったことですし、景気も良くならないのでは、何の為の政策なんだか。

自民党には愛が無いことだけは良く解りましたが、それを証明されてもねえ。

> 一度、下痢で政権を降りた者がよくもまぁ、恥ずかしげもなく、登場できますね。ある意味では、スゴイです。

人は何度でもやり直せるし、やり直す権利もありますよ。

そして、一度失敗した上で再チャレンジすることは恥ずかしいことではありません。

> 国会議員と言えば、高学歴者が多いですが、安倍氏は大した大学も出ておらず…

以前、宮武さんも同じようなことを言って、その後訂正していましたが、

ドコの大学を卒業したかより、「何を学び、何を成すか」が大事だと思います。

> そもそも、人間の心を持っているのかも、甚だしく疑問です。

「下痢で政権を降りた」・「大した大学を出ていない」などと言ってしまうコトは、【人間の心】を持っているコトになるのでしょうか?

そちらのほうが、甚だ疑問です。

さとう様のようなコメントが載ったのには驚きました。

「下痢で政権を降りた者」という表現を

品が悪いと感じる私の頭がおかしいのでしょうか?

rayさんの過去記事ですが、これを思い出しました。

http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/8b747d5adad8b35f19b4acaa301d3311

> 一度、下痢で政権を降りた者がよくもまぁ、恥ずかしげもなく、登場できますね。ある意味では、スゴイです。

> 国会議員と言えば、高学歴者が多いですが、安倍氏は大した大学も出ておらず…

> そもそも、人間の心を持っているのかも、甚だしく疑問です。

なるほど、確かに良くない表現でした。ここで、謝ります。

申し訳ございませんでした。

komaさま

>「下痢で政権を降りた者」という表現を

>品が悪いと感じる私の頭がおかしいのでしょうか?

たしかに下品な表現です。ここで、謝ります。

申し訳ございませんでした。

安倍氏への、嫌悪感を表現しようと思って、言い過ぎました。

しかし、安倍政権に激しい反感を覚えることだけは、当然撤回しません。

間違ったことをしようとしています。

生活保護費の認定に関しては、慎重であって欲しいと考えます。

生活保護の基準を安易に下げれば、その基準となっている、最低賃金さえ、下げられる可能性があり、とても

心配です。生活保護を受けていない人にも、かかわってくる問題だと思います。交通人さまにも、komaさまにも、私にも・・・

日本にとって、全ての国民がよりよい生活をできるようになることや、戦争をしないこと(日本人を危険にさらさないこと)や、日本が外国から攻撃されないことは、

「日本の国益です」。

また、最後になりますが、安倍氏があまり苦労をしてきていないことは確かです。祖父や父親の考え方をそのまま、無批判に踏襲しているところが、とても不安です。

私は、そう申し上げたかったのです。

「下痢で政権を・・・」程度では、当ブログでは「品が悪い」とはなりません。

私自身が自分で思っているほど上品ではないようです。

komaさまのご指摘でわかりました。

橋下市長につきあっているうちに感覚がマヒしたかもしれません。

> しかし、安倍政権に激しい反感を覚えることだけは、当然撤回しません。

はい。

人にはそれぞれ考え(価値観)がありますので、さとう様の考えを尊重いたします。

> 生活保護の基準を安易に下げれば、その基準となっている、最低賃金さえ、下げられる可能性があり、とても

> 心配です。生活保護を受けていない人にも、かかわってくる問題だと思います。交通人さまにも、komaさまにも、私にも・・・

仮に最低時給を1000円に上げたとしても、月20日・8時間働いても16万円にしかならず、手取りにすると12万円程度になってしまいます。しかも医療費は有料。

一方、生活保護の方々は、働かずして手取り12万強貰うことができ、しかも医療費は無料。

「これでは働くより貰ったほうが得ではないか?」という国民の声を反映させた結果が、今回の決定だったのだと受け止めております。

しかし、さとう様がご指摘の保護費減額に伴って、最低賃金が引き下がる可能性については、【安易】では無く【慎重】に検討しなければいけないですよね。

個人的には、医療費の減額(健常者の方々の医療費を有料)にして生活費は維持してあげれば良いのではないかと思います。

> 日本にとって、全ての国民がよりよい生活をできるようになることや、戦争をしないこと(日本人を危険にさらさないこと)や、日本が外国から攻撃されないことは、「日本の国益です」。

今回のようにテロリストから狙われるのを避けるために、日本だけが「いい子ちゃん」で居ることは、確かに【日本の国益】になるとは思うのですが、【世界益】で考えたときに「日本(人)だけが良ければそれでいいのか?」と考えてしまいます。

むやみな軍事侵攻(イラク戦争など)は反対ですが、だからといって言論だけでどうにかなる相手でも無いようなので、悩ましいところです。

特に、今回のような残虐な行為をする【人の皮を被った悪魔たち】には、人間の声が届かないようですから…

> 安倍氏があまり苦労をしてきていないことは確かです。

どのような点でそう感じられてるかは分かりませんが、、、

ある人にとっては簡単なことでも、ある人にとっては難しいこともありますので、苦労したかどうかは本人にしか分からないような気がします。

> 祖父や父親の考え方をそのまま、無批判に踏襲しているところが、とても不安です。

民主党政権のほうが不安だったので、ちょっとはマシになったんじゃないかと思っておりますが、ココに来られる大勢の方が「不安だ!不安だ!」とおっしゃるので「不安になったほうが良いのかな?」と思うようになってきました。

> なるほど、確かに良くない表現でした。ここで、謝ります。

> 申し訳ございませんでした。

こちらこそ、謝罪させてしまって申し訳ありません。

そして、ありがとうございました。

認めるべき点を認めた上で主張したほうが、より相手に伝わるのだというコトが勉強になりました。

生活保護者と土建業者は、政府の財源が無くなれば死ぬ他ありません。

日本国債が暴落したり税収が激減すれば、どうなるか火を見るよりも明らかです。

いまでも富裕層は海外で好きなことをして暮らしていけるんですよ。

国民のお金をどう分配していくかばかり考えてるだけでは、いずれ政府の財源はカラになることでしょう。