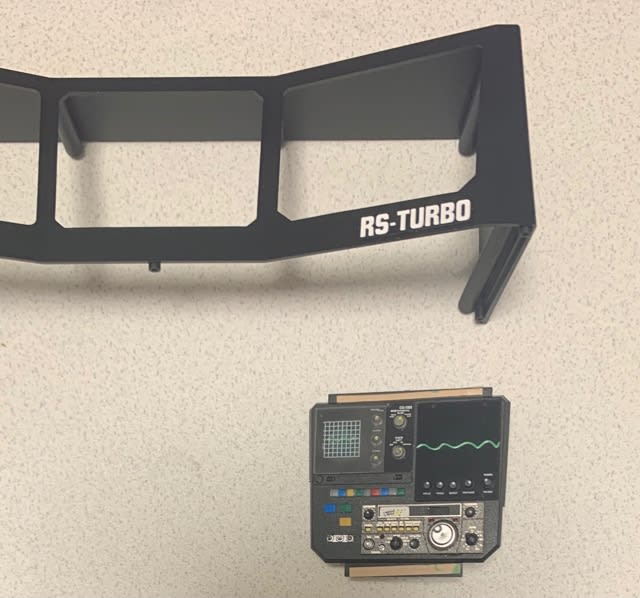

STAGE4

ダッシュボード

最初に

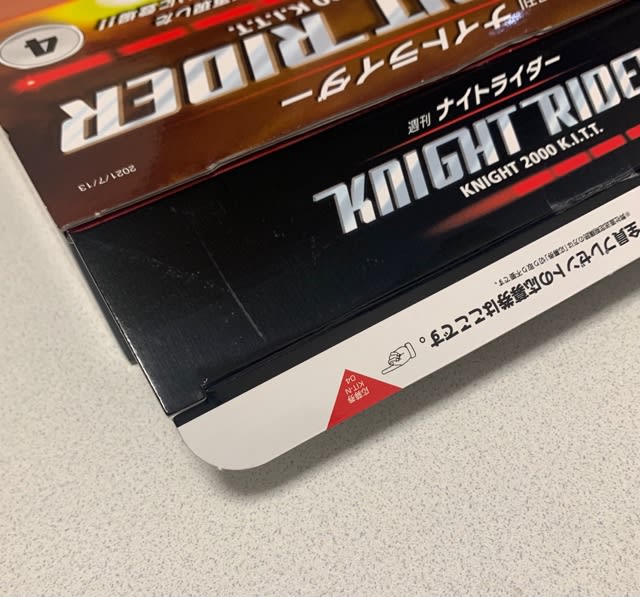

『応募券』を集めている方々は

外箱にある『応募券』の取り忘れに気をつけましょう。

さて

今回の製作は

皆様方もご存知の通り

あの『ダッシュボード』です。

さほど

パーツ自体は大きく無いはずなのに

今回の箱の大きさは冊子よりも大きめになっています。

今号のパーツを見てみると

細かなパーツがギッシリと詰まっておりました。

作業的には嬉しいですが

今号まで『豪華版』仕様なので

残りの号数ではこの数のパーツ提供は絶対無いと思いますので

今回初めて週刊シリーズを知り製作される方は

このパーツ数は希少だと思ってくださいね。

それでは

製作していきたいと思います。

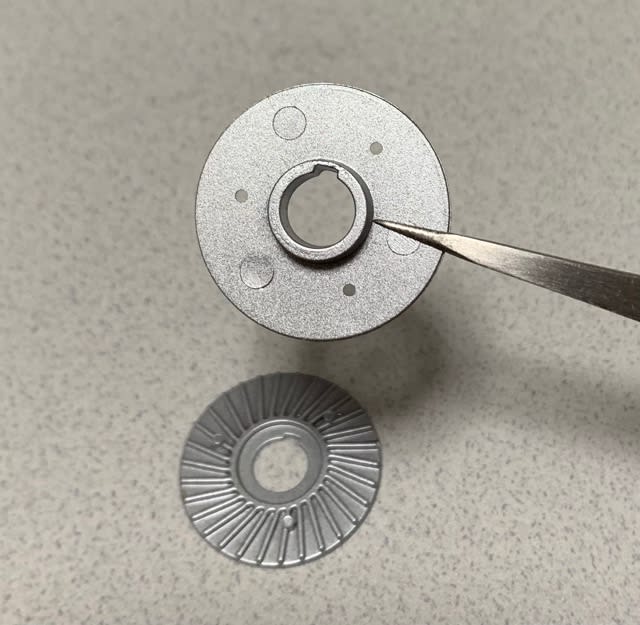

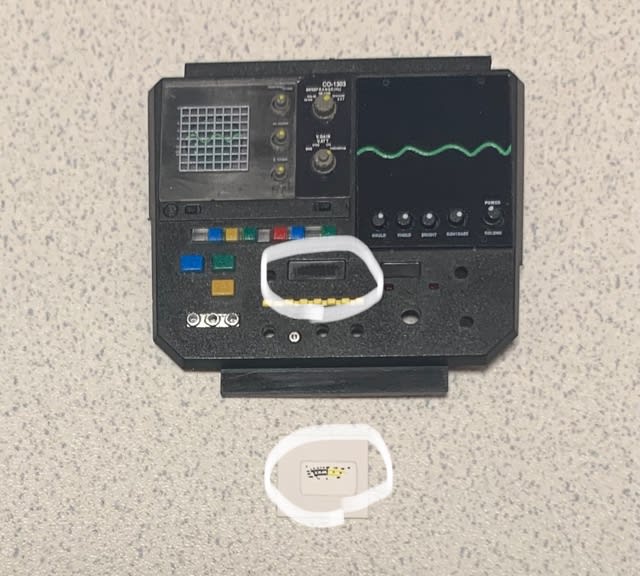

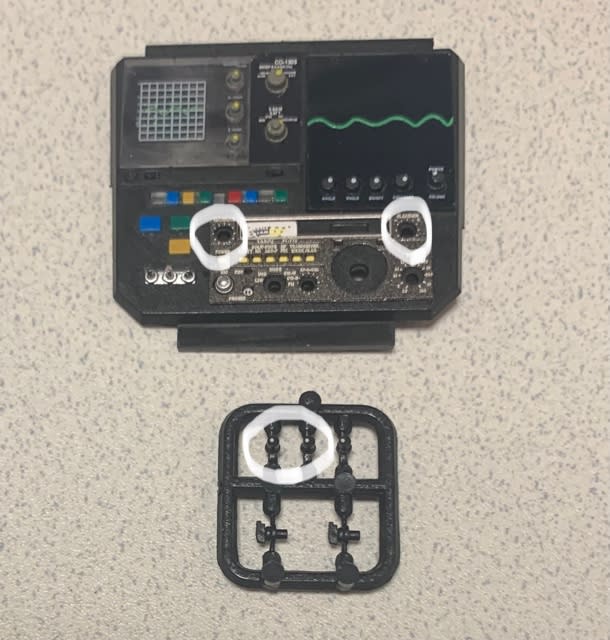

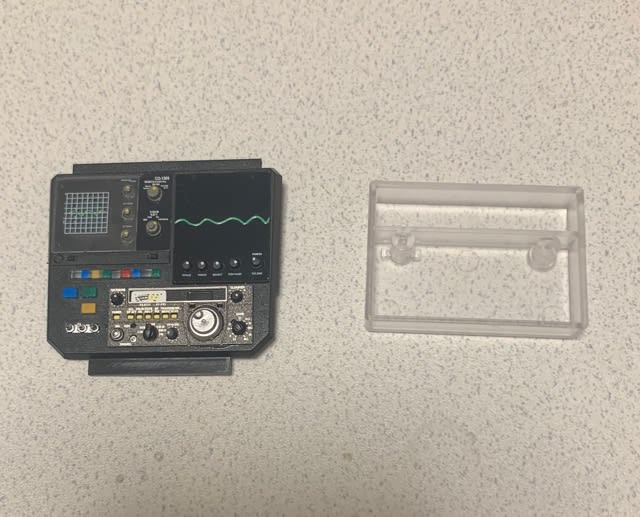

まずは

『ボイスシンセサイザーケース』と『スタートコマンドケース』を

組み合わせていきます。

組み合わせ方は

『ボイスシンセサイザーケース』にある突起を

『スタートコマンドケース』にある切り欠きに差し込みます。

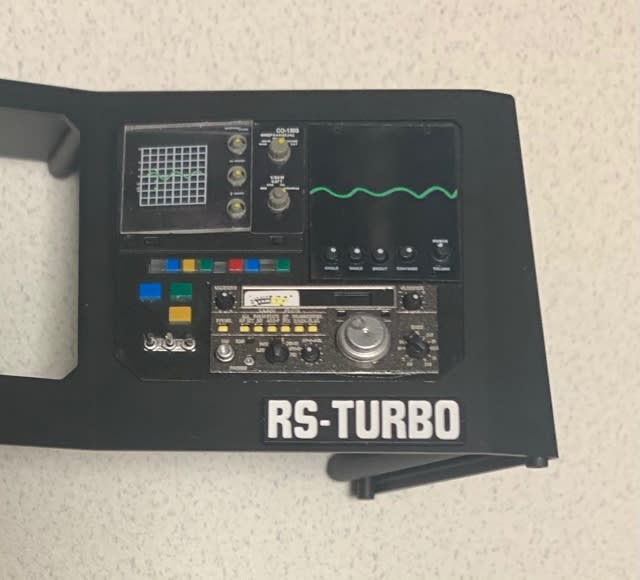

組み合わせると

こんな感じになります。

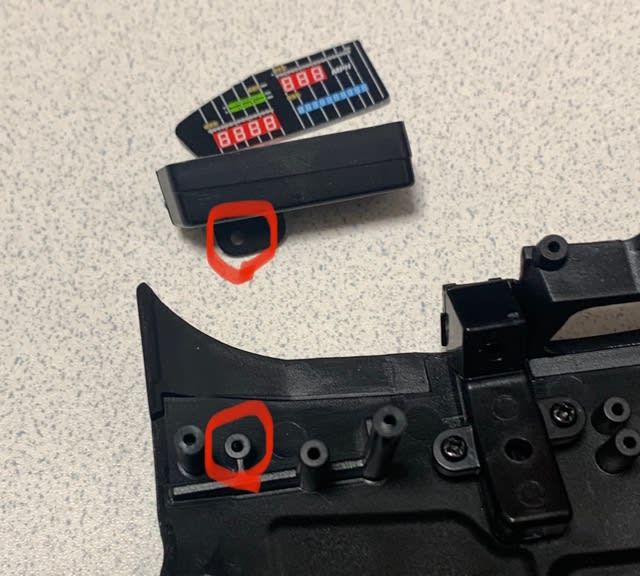

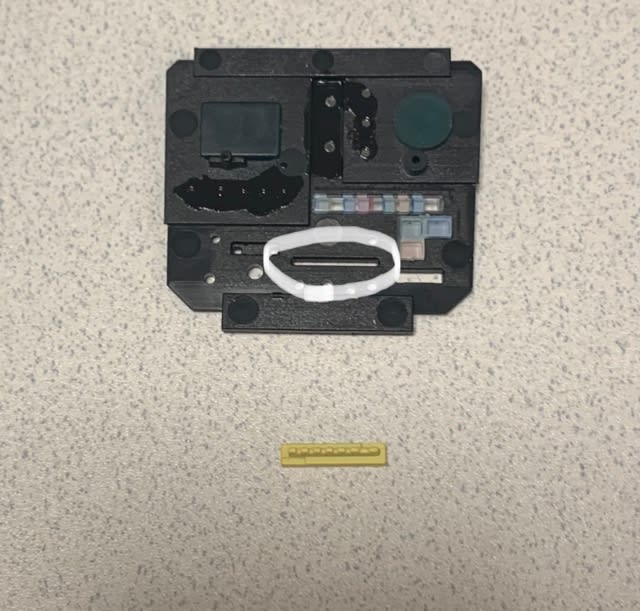

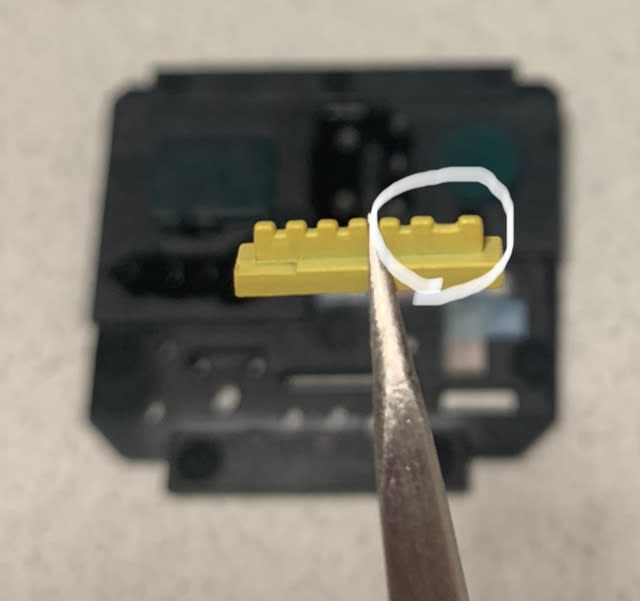

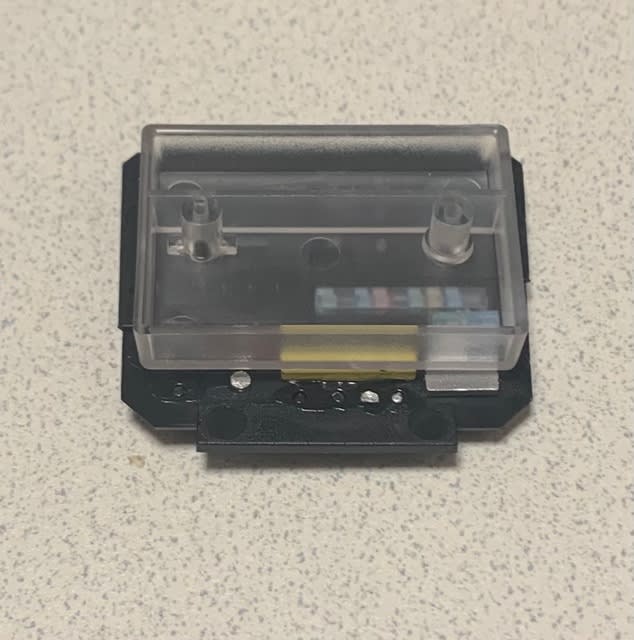

次に

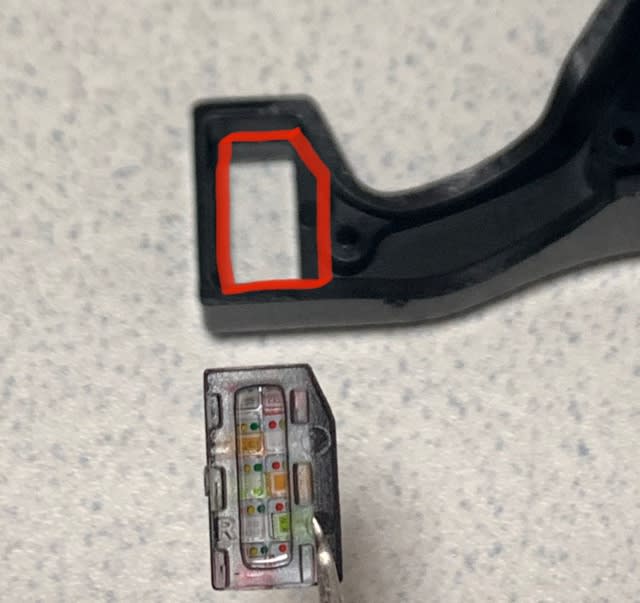

『スタートコマンドパネル』を

『ダッシュボード』にある縦長の穴に裏側から差し込んでいきます。

この『スタートコマンドパネル』は点灯しますので

下記画像のようにクリアパーツで構成されています。

『スタートコマンドパネル』の取り付ける向きも

注意してくださいね。

組み合わせると

こんな感じになります。

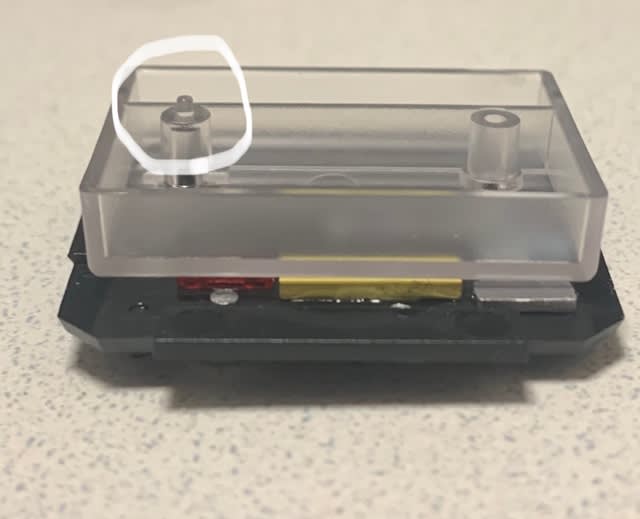

この上に

『ボイスシンセサイザー&スタートコマンド』のケースを組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

組み合わせる向きは

『ボイスシンセサイザーケース』が前面に向くようにします。

組み合わせると

こんな感じになります。

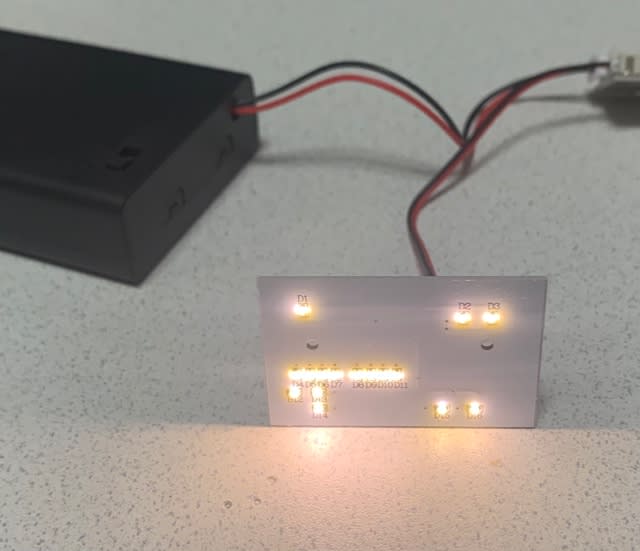

この各ケースに空いている穴に『LED』を仕込み

点灯する仕組みとなっています。

『スタートコマンドパネル』はこんな感じです。

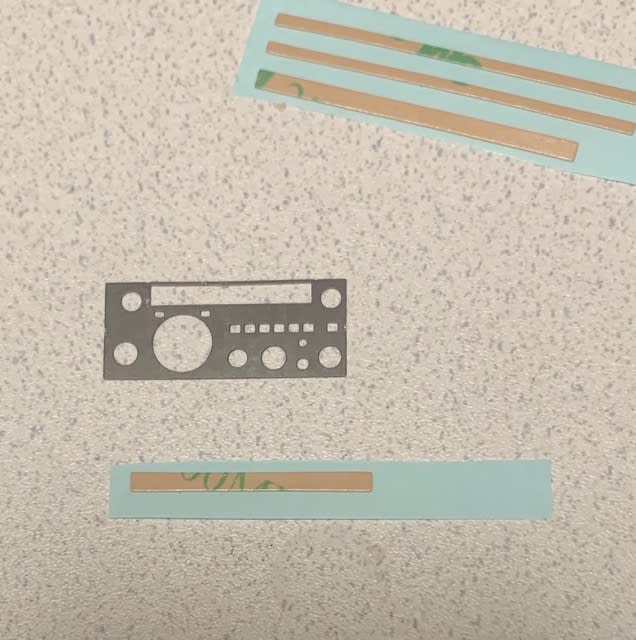

次に

『ボイスシンセサイザーケース』に

『ボイスシンセサイザーパネル』を組み合わせていきます。

『ボイスシンセサイザーパネル』も

このようにクリアパーツで構成されています。

ただ

このパネルも『スタートコマンドパネル』同様に

裏側から一つの光で構成されると思うので

シンセサイザーとしての『リズム』が無いので

味気ない『ボイスシンセサイザー』となり

『K・I・T・T』の存在が軽くなってしまいます。

この部分は

こんなパーツ1個で済まさないで

号数かけて再現して欲しかった😭😭😭😭

しかも

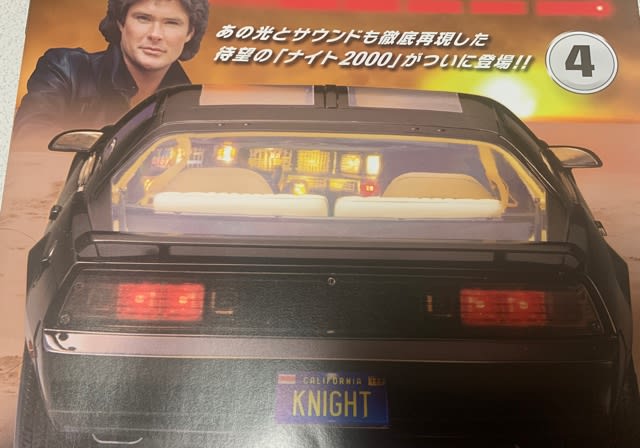

冊子の表紙は完成予定画像だと思いますので

こんな点灯をされたのでは『K.I.T.T』も浮かばれんよね😭😭😭

発売記念なんとかってYouTubeだったかで偉そうに語ってるなら

こういう重要な部分にもっと力を入れて欲しかったよ。

(まぁ…ぶっちゃけ僕は観てないので内容は知らないけどねwww)

さて

いつもの愚痴が済んだところで

製作を再開したいと思います。

組み合わせは

『ボイスシンセサイザーパネル』の上側と右側にある部分を差し込み

組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

このパネルは後ほど固定されますので

差し込むだけで大丈夫です。

こうやってみると良さげに思いますが

『K.I.T.T』が喋る時に反応するリズムが再現されないのは

非常に残念ですね。←まだ言うwww

この『ボイスシンセサイザーケース』に空いている穴に

そこまで対応したLEDを仕込むとは考えられませんよね。←そしてまだ言うwww

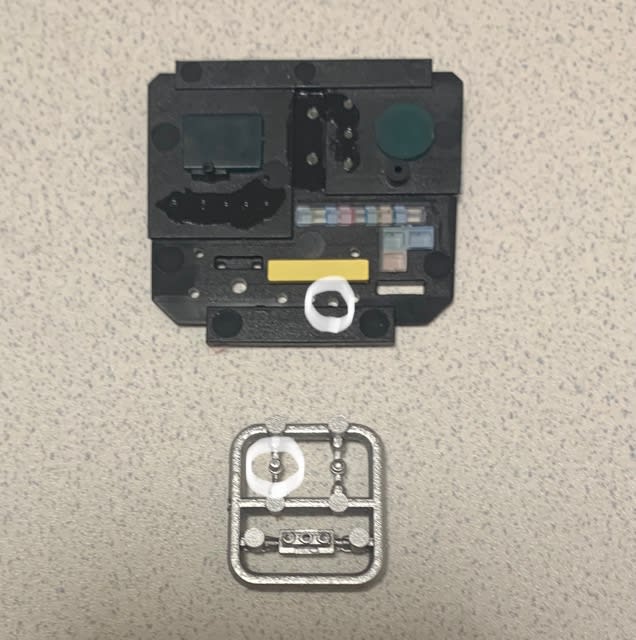

次に

各パネルを

各ケースに組み合わせていきます。

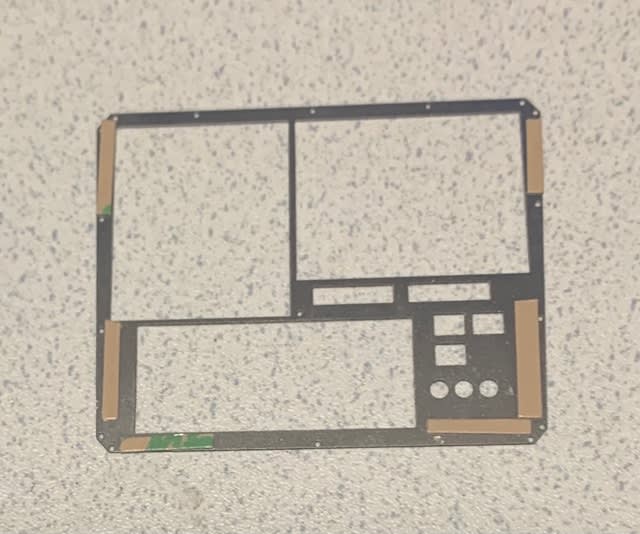

このパネルを裏側から見ると

こんな感じになります。

こちらのケースも

『LED』を仕込む『穴』は空いていますが

『ただ点灯はしますけど2色以上の点灯は勘弁してください』って感じの仕様っぽいが

どうなっていくのでしょうかね。

組み合わせると

こんな感じになります。

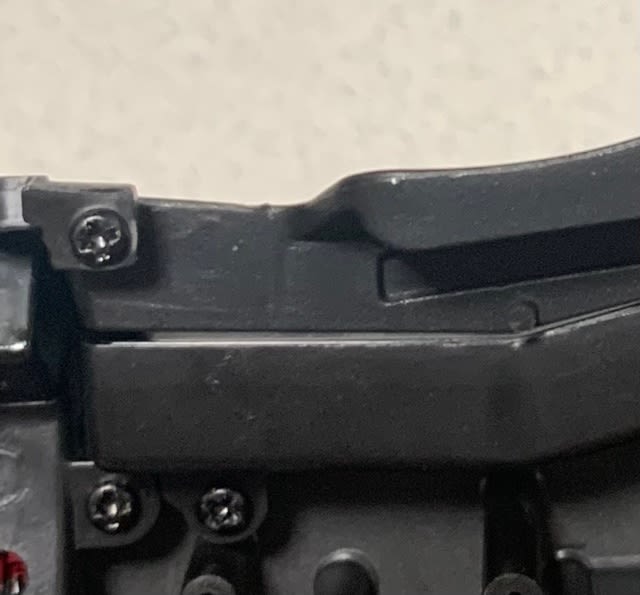

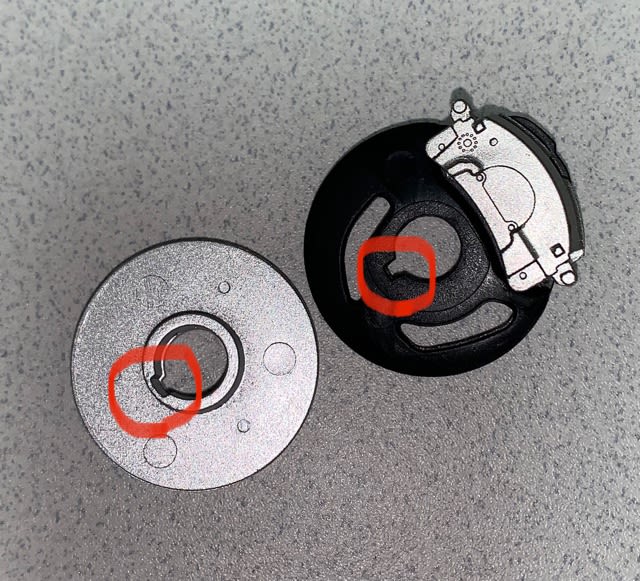

…………が

個体差があるかもしれませんが

僕のは『ディスプレイパネル』は

カチッと音を立てて組み合わせは出来ましたが

その他はまともに組み合わせが出来ませんでした。

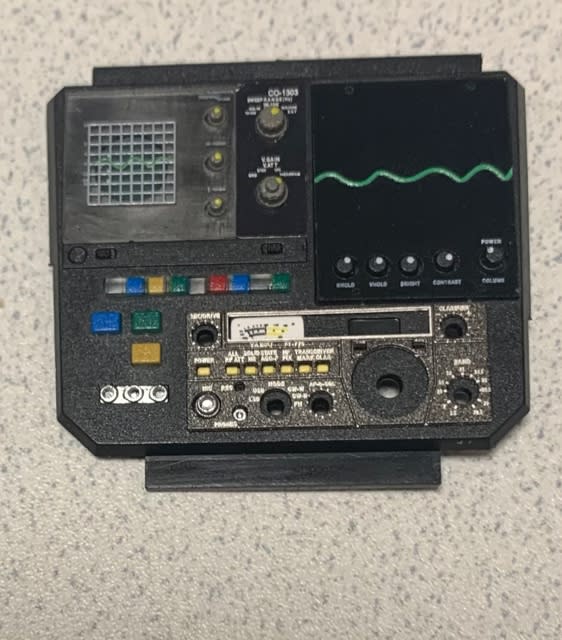

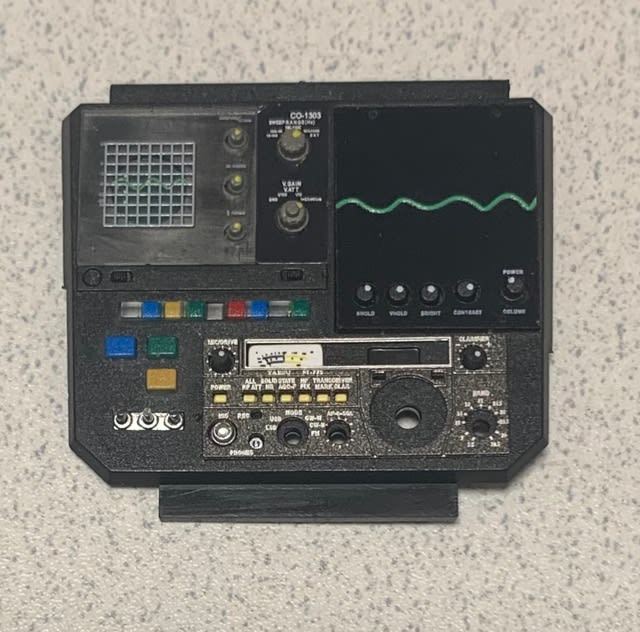

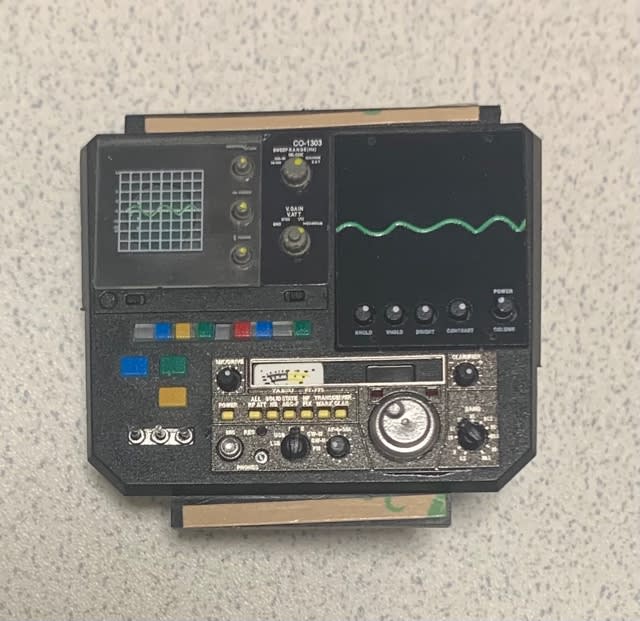

次に

左側の『インストルメントパネル』を

『ダッシュボード』に組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

僕のは

上記画像を見ると分かりますが

『パネル』と『ケース』の組み合わせが出来ませんでしたので

『ダッシュボード』との組み合わせ時には

『パネル』は取り外して組み合わせています。

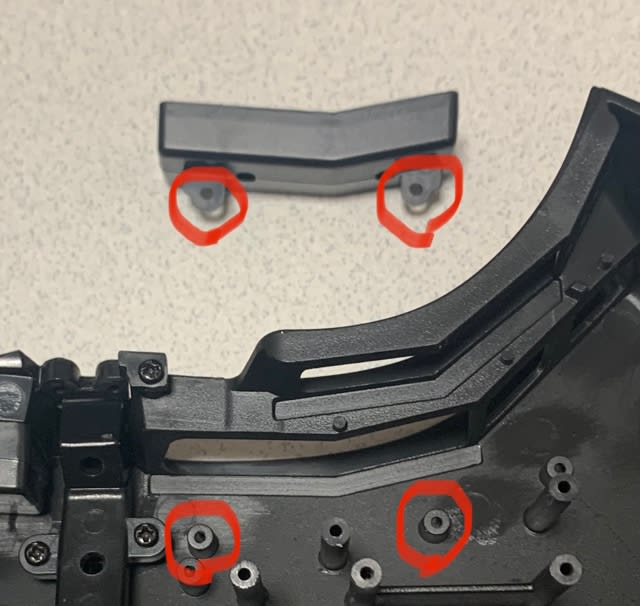

次に

『インストルメントパネル&ケース』の上に

『サイドパネル』を組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

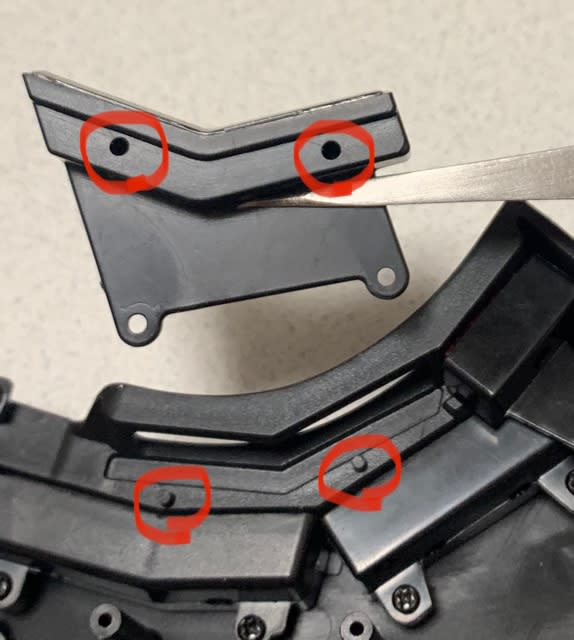

この組み合わせの時に

先程から離脱している『パネル』を組み合わせ

『サイドパネル』で『パネル』を固定しながら

ネジ固定をしていきます。

もう一つ組み合わせポイントは

このパーツは『サイドパネル』なので

『サイド側』もしっかり隙間なく組み合わせた状態で

ネジ固定をしましょう。

組み合わせると

こんな感じになります。

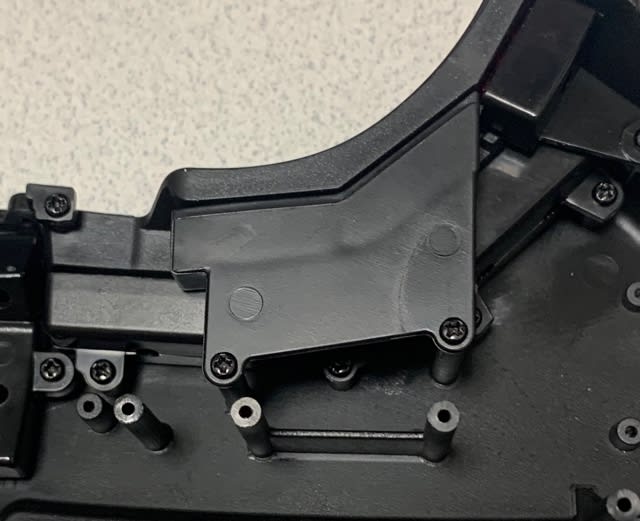

『ケース』には

点灯をさせるための穴が空いているのは

上記で説明はしてきましたが

この『インストルメントケース』の穴は

『ダッシュボード』と組み合わせると下記画像のようになり

『LED』を仕込む際に苦労するんじゃないのかな?……って印象を受けました。

さて

『インストルメントパネル』側を見てみると

この状態で点灯機能が働くので

色分けされて点灯したとしても

数字が『8』なので『点灯はさせるけど細かいことは無しよ』って仕様ですよね。

この辺は言っても無駄なのは承知なので愚痴だけ受け取ってくださいねwww

次に

もう一つある『インストルメントパネル&ケース』を

『ダッシュボード』に組み合わせネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

僕のは『パネル』と『ケース』が組み合わせが緩いので

組み合わせ時に外れないように押さえながらしています。

『インストルメントパネル』側から見ると

こんな感じになります。

ここで

また気になるポイントが

『2つ』ありましたよ😤😤😤😤

(今回は何個あるんだよ🤷♀️🤷♂️🤷♀️)

まず一つ目は

この『インストルメントパネル』の左下の『ダッシュボード』部分に

キズが付いていました!!!!!!!

そして二つ目は

『インストルメントケース』を組み合わせた部分に

隙間が生じています。

DeAGOSTINI商品なのに

『あれ?この商品はアシェットだったっけ??』って勘違いするほど

今回の週刊シリーズは『ハズレ』の印象が高くなっているのは僕だけでしょうか??

何種類も週刊シリーズを今期に発売しているのは知っていますが

(大半は製作してるかもww)

工場が忙しくなってパーツの品質がいつもより下がってしまうのは

非常に残念ですね😤😤😤😤

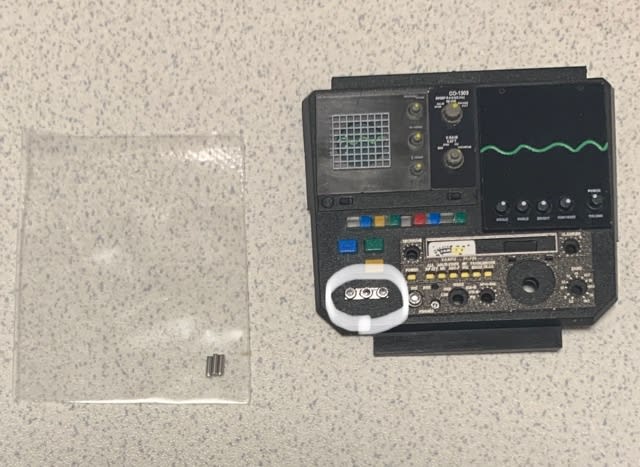

次に

『ディスプレイパネル&ケース』を

『ダッシュボード』に組み合わせネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

この組み合わせ時も

『パネル』と『ケース』が外れないように押さえながら

製作しています。

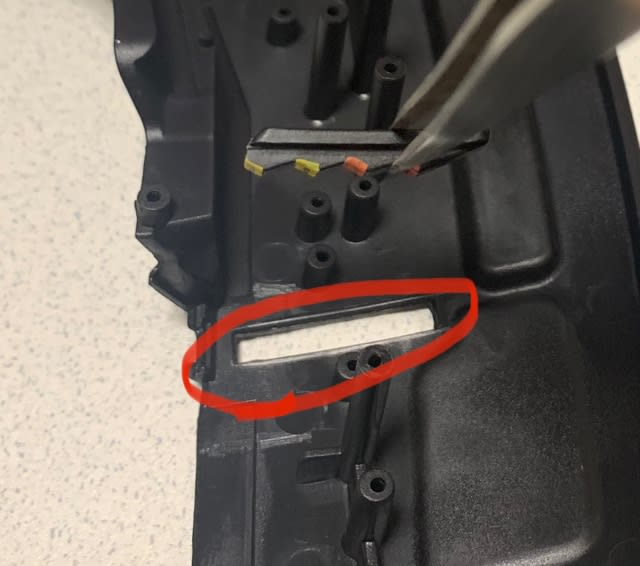

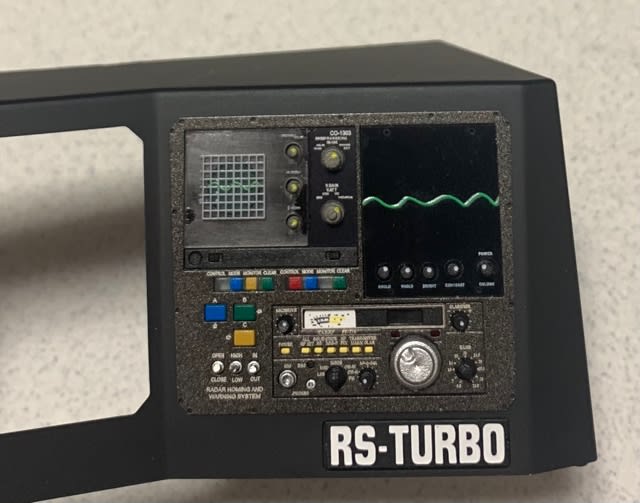

『ディスプレイ』側から見ると

こんな感じになります。

もう…

言いたいことは分かりますよね。

『ディスプレイ』画面の右側がズレてて

白い部分が『ひょっこりさん』していますよね😤😤😤😤

もうどうしたら良いのか分からんよ!!!!!!

(まぁ…クレーム入れるのが手っ取り早いが果たして個体差なのかどうかですよね)

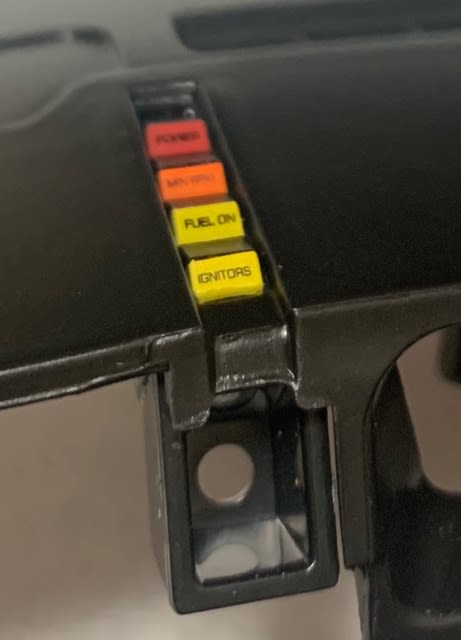

次に

『スイッチパネル』を

『ダッシュボード』に組み合わせていきます。

このスイッチは『クリアパーツ』なので

点灯すると『赤く』なるのは分かりますよね。

組み合わせると

こんな感じになります。

この『スイッチパネル』ですが

差し込む方向がありますので上記画像を参考にしてください。

次に

『スイッチケース』を

『ダッシュボード』に組み合わせネジ固定をしていきます。

この『スイッチケース』は

『スイッチパネル』のケースです。

『ケース』には下記画像のように穴が空いていますので

『ダッシュボード』の『スイッチパネル』の隣にある突起に合わせ

組み合わせネジ固定をします。

組み合わせると

こんな感じになります。

次に

『インジケーターパネル&ケース』を

『ダッシュボード』に組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

この『インジケーターケース』にも穴が空いており

『ダッシュボード』にある突起を差し込み組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

『インジケーターパネル』側から見ると

こんな感じになります。

(先程スイッチパネル側からの画像を撮り忘れていました🙇♂️)

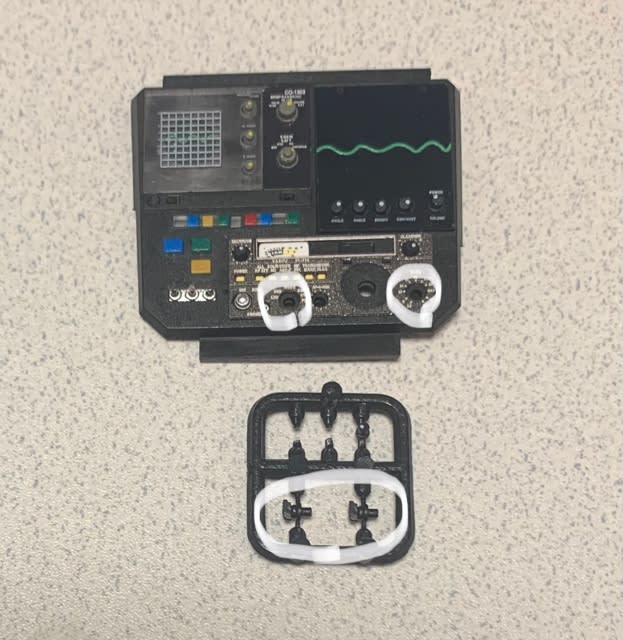

次に

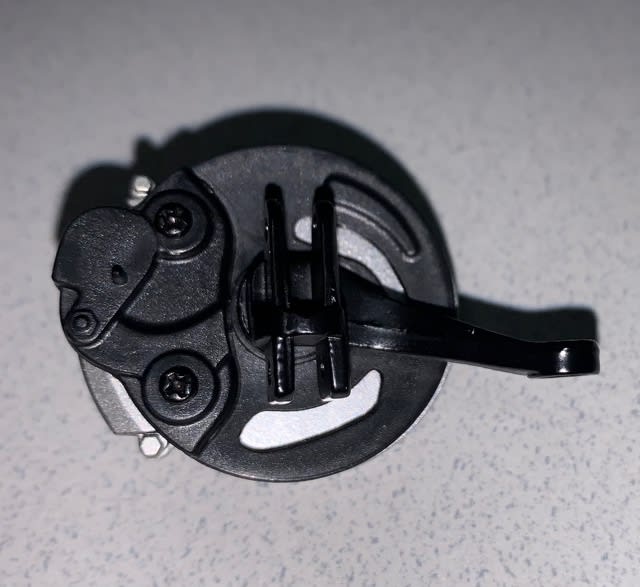

『ステアリングインジケーター(上)』に

『ステアリングホイールコントロール(右)』を

組み合わせます。

組み合わせると

こんな感じになります。

この『パネル』はクリアパーツで色分けされていますので

ここも点灯してくれるのでしょうか??

反対側にも

『ステアリングホイールコントロール(左)』を

組み合わせていきます。

先程説明しませんでしたが

この『パネル』が見づらくて向きが分からない方は

『パネル』の形状を見て差し込みましょう。

組み合わせると

こんな感じになります。

次に

『ステアリングインジケーターケース』の上側と下側を組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

『パネル』側から見ると

こんな感じになります。

ここでもう一つ気になる所がありますね。

この『ステアリングインジケーターケース』を組み合わせたのですが

『LED』を仕込む穴が空いていませんでした。

一応

完成予想画像では点灯していますので

もしかしたら『ステアリングインジケーターケース』を

もう一度外すという作業が存在するのでしょうか??

これで今回の作業は終了です。

下記のパーツは『取り置き』となります。

とりあえず

『ステアリング』部分の仮組みをしてみました。

中々良い感じになっており

『ステアリングハンドル』はダイキャスト製となっていますし

『ナイト財団エンブレム』も入っています。

この『ナイト財団エンブレム』もクリアパーツなので

点灯するのでしょうかね。

『LED』を仕込むのはどうなるのかは想像ですが

『ステアリングインジケーターケース』の中心の穴に配置され

『ステアリングハンドル』の『ナイト財団エンブレム』と

『ステアリングホイールコントロールパネル』が点灯されるのかなって。

まぁ…

どうなるかは分かりませんが

『やっぱ点灯しなくても良くね?』っていう判断だけは

やめて欲しいと切に願う所です。

次回は

『ステアリングコラム&スキャナー』です。