飲みにいってきまーーす!!

絵のない絵本, アンデルセン (訳)大畑末吉, 岩波文庫 赤741-3, 1953年

(BILLEDBOG UDEN BILLEDER, H. C. Andersen, 1839)

・毎夜、窓辺に訪れる月が語って聞かせるショートストーリー、全三十三夜。一話につき2~3ページの短編集です。いわゆる、「昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんが……」的な昔話を想像しながら読み始めたのですが、それとは全く趣の異なる作品でした。月が見下ろす人間たちの営みについて。どちらかというと、"詩" と呼んだ方がいいかもしれません。

・矛盾を含む奇妙な題名ですが、その意は、「絵を描くのは、この本を手にしたあなたです!」

・まえがきより「「わたしの話すことを絵におかきなさい」と、月ははじめてきた晩に言いました。「そうしたら、とてもきれいな絵本ができますよ。」そこでぼくは言われたとおり、いく晩もつづけました。(中略)えらい天才的な画家か、詩人か、または音楽家ならば、もしその気さえあれば、もっとりっぱなものをつくるにちがいありません。ぼくのお見せするのは、ただ紙の上にかいた簡単なりんかくにすぎません。そして、その間には、ぼく自身の考えもはさまっているのです。なぜなら、月はまい晩かならずきてくれたわけではありませんし、時には一つ二つの雲が、ぼくたちの間をじゃますることもあったからです。」p.5

●部分的に書き抜くのが難しいので、以下に二夜分をまるごと書き抜き。

・第八夜「重い雲が空一面にたれこめて、月はまったく、すがたをあらわしませんでした。ぼくは二ばいもさびしい思いにかられて、ぼくの小さな部屋のなかに立って、いつも月が出てくるあたりの空をながめていました。ぼくの思いはひろくかけめぐりました。そして、毎晩あんなに美しい物語を話してくれたり、すばらしい絵を見せてくれたりした、ぼくの偉大な友人のところまでのぼってゆきました。そうですとも、いままでにこの友人の体験しなかったことが、何かあるでしょうか。ノアの大洪水の時にも、月はその水の上をすべっていったのです。そして、ぼくにほほえみかけたように、ノアの箱舟の上にほほえみかけ、やがて咲きいずる新しい世界のなぐさめをもたらしたのです。イスラエルの民が泣きぬれてバビロンの川のほとりに立ったとき、月は竪琴のかかっているやなぎの木のあいだから悲しげにそれを見おろしていたこともあります。ロメオが露台によじのぼって、愛の清らかな口づけが愛くるしい天使の思いのように天へのぼっていったとき、まどかな月は、黒い糸杉のあいだになかばかくれて、すみきった空のなかにうかんでいたのです。月は、セント・へレナ島の英雄が、さびしい岩頭に立って大海原を見わたしているのをみたこともあるのです。その胸のなかには、大きな志が、わきあがっていたのです。そうです、月にとって、話のできないようなことが、何かあるでしょうか。この世界の生活は、月にとっては、一つのおとぎ話にすぎません。昔ながらの友よ、こよいは、もはやあなたのすがたを見ることはできません。また、あなたの訪問の思い出に一枚の絵もかくことができません。――こうして、ぼくが夢みごこちに雲のなかを見あげますと、そこが明るくなりました。それはひとすじの月の光でした。しかし、その光はすぐまた消えてしまいました。黒い雲が通りすぎたのです。けれども、それは、あいさつでした。月がぼくに送ってくれた、やさしい夜のあいさつだったのです。」p.26

・第二十六夜「『昨日の夜あけのことでした。』これが月じしんの言葉です。『大きな都会では、どの煙突もまだ煙をはいていませんでした。それでも、わたしが見ていたのは、ほかならぬその煙突だったのです。ちょうどその時、それらの煙突の一つから、小さい頭が出てきました。ついで、上半身があらわれて、両腕が煙突のふちの上におかれました。「ばんざい!」それは、煙突そうじの小さい小僧でした。生れてはじめて煙突のなかを、てっぺんまでのぼってきて、頭をそとに突き出したのでした。「ばんざい!」そうですとも。たしかにそれは、せまくるしい管や、小さいだんろのなかをはいずりまわるのとは、わけがちがっていました。そよ風がすがすがしく吹いていました。町じゅうが、緑の森のほうまでも見わたすことができました。おりしも、太陽がのぼりました。そして、まるまると大きく小僧の顔を照らしました。その顔は大きなよろこびにかがやいていました。もっとも、たいそうみごとに、すすだらけになってはいましたけれど。「さあ、まちじゅうが、おいらを見ることができるんだ!」と、小僧は言いました「それから、お月様もおいらを見ることができるんだ! それから、お日様も! ばんざい!」こう言いながら小僧は、ほうきをふりまわしました。』」p.78

●以下、訳者あとがきより

・「彼は生涯旅を愛した。「旅することは生きることである」とも言っている。」p.109

・「そして、それら一切の上にアンデルセン独特の抒情詩的な詩美がただよっていて、全体を一篇の散文詩たらしめている。ただ、その美しさを充分に生かして訳出することは容易ではない。」p.110

(BILLEDBOG UDEN BILLEDER, H. C. Andersen, 1839)

・毎夜、窓辺に訪れる月が語って聞かせるショートストーリー、全三十三夜。一話につき2~3ページの短編集です。いわゆる、「昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんが……」的な昔話を想像しながら読み始めたのですが、それとは全く趣の異なる作品でした。月が見下ろす人間たちの営みについて。どちらかというと、"詩" と呼んだ方がいいかもしれません。

・矛盾を含む奇妙な題名ですが、その意は、「絵を描くのは、この本を手にしたあなたです!」

・まえがきより「「わたしの話すことを絵におかきなさい」と、月ははじめてきた晩に言いました。「そうしたら、とてもきれいな絵本ができますよ。」そこでぼくは言われたとおり、いく晩もつづけました。(中略)えらい天才的な画家か、詩人か、または音楽家ならば、もしその気さえあれば、もっとりっぱなものをつくるにちがいありません。ぼくのお見せするのは、ただ紙の上にかいた簡単なりんかくにすぎません。そして、その間には、ぼく自身の考えもはさまっているのです。なぜなら、月はまい晩かならずきてくれたわけではありませんし、時には一つ二つの雲が、ぼくたちの間をじゃますることもあったからです。」p.5

●部分的に書き抜くのが難しいので、以下に二夜分をまるごと書き抜き。

・第八夜「重い雲が空一面にたれこめて、月はまったく、すがたをあらわしませんでした。ぼくは二ばいもさびしい思いにかられて、ぼくの小さな部屋のなかに立って、いつも月が出てくるあたりの空をながめていました。ぼくの思いはひろくかけめぐりました。そして、毎晩あんなに美しい物語を話してくれたり、すばらしい絵を見せてくれたりした、ぼくの偉大な友人のところまでのぼってゆきました。そうですとも、いままでにこの友人の体験しなかったことが、何かあるでしょうか。ノアの大洪水の時にも、月はその水の上をすべっていったのです。そして、ぼくにほほえみかけたように、ノアの箱舟の上にほほえみかけ、やがて咲きいずる新しい世界のなぐさめをもたらしたのです。イスラエルの民が泣きぬれてバビロンの川のほとりに立ったとき、月は竪琴のかかっているやなぎの木のあいだから悲しげにそれを見おろしていたこともあります。ロメオが露台によじのぼって、愛の清らかな口づけが愛くるしい天使の思いのように天へのぼっていったとき、まどかな月は、黒い糸杉のあいだになかばかくれて、すみきった空のなかにうかんでいたのです。月は、セント・へレナ島の英雄が、さびしい岩頭に立って大海原を見わたしているのをみたこともあるのです。その胸のなかには、大きな志が、わきあがっていたのです。そうです、月にとって、話のできないようなことが、何かあるでしょうか。この世界の生活は、月にとっては、一つのおとぎ話にすぎません。昔ながらの友よ、こよいは、もはやあなたのすがたを見ることはできません。また、あなたの訪問の思い出に一枚の絵もかくことができません。――こうして、ぼくが夢みごこちに雲のなかを見あげますと、そこが明るくなりました。それはひとすじの月の光でした。しかし、その光はすぐまた消えてしまいました。黒い雲が通りすぎたのです。けれども、それは、あいさつでした。月がぼくに送ってくれた、やさしい夜のあいさつだったのです。」p.26

・第二十六夜「『昨日の夜あけのことでした。』これが月じしんの言葉です。『大きな都会では、どの煙突もまだ煙をはいていませんでした。それでも、わたしが見ていたのは、ほかならぬその煙突だったのです。ちょうどその時、それらの煙突の一つから、小さい頭が出てきました。ついで、上半身があらわれて、両腕が煙突のふちの上におかれました。「ばんざい!」それは、煙突そうじの小さい小僧でした。生れてはじめて煙突のなかを、てっぺんまでのぼってきて、頭をそとに突き出したのでした。「ばんざい!」そうですとも。たしかにそれは、せまくるしい管や、小さいだんろのなかをはいずりまわるのとは、わけがちがっていました。そよ風がすがすがしく吹いていました。町じゅうが、緑の森のほうまでも見わたすことができました。おりしも、太陽がのぼりました。そして、まるまると大きく小僧の顔を照らしました。その顔は大きなよろこびにかがやいていました。もっとも、たいそうみごとに、すすだらけになってはいましたけれど。「さあ、まちじゅうが、おいらを見ることができるんだ!」と、小僧は言いました「それから、お月様もおいらを見ることができるんだ! それから、お日様も! ばんざい!」こう言いながら小僧は、ほうきをふりまわしました。』」p.78

●以下、訳者あとがきより

・「彼は生涯旅を愛した。「旅することは生きることである」とも言っている。」p.109

・「そして、それら一切の上にアンデルセン独特の抒情詩的な詩美がただよっていて、全体を一篇の散文詩たらしめている。ただ、その美しさを充分に生かして訳出することは容易ではない。」p.110

●白金不動の滝(美瑛) 撮影日 2008.9.20(土) [Yahoo!地図]

・地図によると白金温泉のそばに滝があるようなので寄ってみることに。温泉街よりも1kmほど道を下ると入口があります。特に駐車場は無いので、路側帯に駐車。

・入口にあるバス停『不動の滝』。時刻表を見ると1日5便。

・滝へつづく道の入口。定番の『熊出没注意』看板のほかに、お地蔵さんつきの石碑が立っています。あんまり歓迎ムードではありません。

・天気は良いのに陽の光は森の木々に遮られ、薄暗い道を進む。

・途中にはお地蔵さんがいくつも立っています。この辺はいわゆる『霊場』らしい。

・100mほど進んだところで、前方に滝が見えてきます。

・滝に到着するも、あまりに異様な雰囲気に容易に滝に近づけません。滝のまん前に立ち並ぶ三体のお地蔵さんのほかにもこの周りには、木の立て札やら小さな祠やらいろいろたっています。ここだけ空気が違っていました。一人で来るべき場所ではないのかも。

・川の倒木や石は苔むしています。

・お地蔵さんと滝。いくらか供え物がしてあります。これを目当てに熊が寄ってくるのではないかとちょっと心配。

・滝のアップ。こちらは細かい階段状の滝です。この周辺は薄暗くて写真がブレまくる。

・下流の眺め。この川は『不動滝川』です。

・帰り道のうっそうとした森。ここではじめて他の見物客とすれ違い、ホッとする。

・地図によると白金温泉のそばに滝があるようなので寄ってみることに。温泉街よりも1kmほど道を下ると入口があります。特に駐車場は無いので、路側帯に駐車。

・入口にあるバス停『不動の滝』。時刻表を見ると1日5便。

・滝へつづく道の入口。定番の『熊出没注意』看板のほかに、お地蔵さんつきの石碑が立っています。あんまり歓迎ムードではありません。

・天気は良いのに陽の光は森の木々に遮られ、薄暗い道を進む。

・途中にはお地蔵さんがいくつも立っています。この辺はいわゆる『霊場』らしい。

・100mほど進んだところで、前方に滝が見えてきます。

・滝に到着するも、あまりに異様な雰囲気に容易に滝に近づけません。滝のまん前に立ち並ぶ三体のお地蔵さんのほかにもこの周りには、木の立て札やら小さな祠やらいろいろたっています。ここだけ空気が違っていました。一人で来るべき場所ではないのかも。

・川の倒木や石は苔むしています。

・お地蔵さんと滝。いくらか供え物がしてあります。これを目当てに熊が寄ってくるのではないかとちょっと心配。

・滝のアップ。こちらは細かい階段状の滝です。この周辺は薄暗くて写真がブレまくる。

・下流の眺め。この川は『不動滝川』です。

・帰り道のうっそうとした森。ここではじめて他の見物客とすれ違い、ホッとする。

▲閉店 [2009.11.25記]

中国料理 吉盛飯店(ちゅうごくりょうり きちせいはんてん)[中華@札幌][Yahoo!地図]

2008.12.30(火)11:35入店(初)

注文 日替りA 豚肉とニンニクの芽の炒め 630円

・札幌市南区藤野の国道230号線沿い。藤野コープの国道を挟んで向かい側の三階建てのビルの一階に入っているお店。

・店内はイス席4卓、座敷4卓に加えてカウンター代わりらしき大きなテーブルが置かれています。さらには戸の向こうにも別な座敷がありそうです。

・「表の看板にあった日替りのメニューはどこだろう?」とキョロキョロしていると、気配を察した店員さんより、壁にかかったボードを示される。日替りランチはA、B、C の三種あり、550~630円といずれも安価。

・料理を待ちながら分厚いメニューを繰ってみると、出てくる出てくる、「一体何品あるんじゃ!?」という品数です。メニューによるとお店の方は中国の方のようです。

・お盆にのって料理が登場。

・メインの豚肉とニンニクの芽の炒め物。豚肉とニンニクの芽の量は2:8ほどの比率。食欲をそそる濃い目の味付けなので、すんなり食べられましたが、やはり肉はもうちょっと多い方が。。。

・何故か、ミニうどんがつきます。ゴマ風味の中華風スープ。

・大根サラダとザーサイ。

・小ぶりの茶碗のご飯ととろみのある玉子スープ。

・値段が安くお得感のある料理でした。気安い雰囲気なので常連さんが多そう。他の客が注文していた『焼きそば』がでっかい皿で美味しそうでした。あっちにしとけばよかったかなぁ~……

中国料理 吉盛飯店(ちゅうごくりょうり きちせいはんてん)[中華@札幌][Yahoo!地図]

2008.12.30(火)11:35入店(初)

注文 日替りA 豚肉とニンニクの芽の炒め 630円

・札幌市南区藤野の国道230号線沿い。藤野コープの国道を挟んで向かい側の三階建てのビルの一階に入っているお店。

・店内はイス席4卓、座敷4卓に加えてカウンター代わりらしき大きなテーブルが置かれています。さらには戸の向こうにも別な座敷がありそうです。

・「表の看板にあった日替りのメニューはどこだろう?」とキョロキョロしていると、気配を察した店員さんより、壁にかかったボードを示される。日替りランチはA、B、C の三種あり、550~630円といずれも安価。

・料理を待ちながら分厚いメニューを繰ってみると、出てくる出てくる、「一体何品あるんじゃ!?」という品数です。メニューによるとお店の方は中国の方のようです。

・お盆にのって料理が登場。

・メインの豚肉とニンニクの芽の炒め物。豚肉とニンニクの芽の量は2:8ほどの比率。食欲をそそる濃い目の味付けなので、すんなり食べられましたが、やはり肉はもうちょっと多い方が。。。

・何故か、ミニうどんがつきます。ゴマ風味の中華風スープ。

・大根サラダとザーサイ。

・小ぶりの茶碗のご飯ととろみのある玉子スープ。

・値段が安くお得感のある料理でした。気安い雰囲気なので常連さんが多そう。他の客が注文していた『焼きそば』がでっかい皿で美味しそうでした。あっちにしとけばよかったかなぁ~……

皆様こんばんは。オケが全員全曲暗譜で演奏会を行う「楽譜を見ないオーケストラ」なんてあったら面白いのではないかとフト妄想するぴかりんです。プロだったらどこでも当たり前に出来るのかな??

●1/18(日)

【演】北広島弦楽合奏団 定期演奏会

【演】北広島弦楽合奏団 定期演奏会

クラシックからポピュラーまで、今年も三部構成、内容てんこ盛りの演奏会でした。2部が終わってグッタリしたところで、最後に控えたるはチャイコフスキーの弦楽セレナーデ(全楽章)。これは効きます。死に物狂いで完奏。

【練】大入り満員@ノルト・シンフォニカー

【練】大入り満員@ノルト・シンフォニカー

北広演奏会後、ノルト練習参加のため札幌へ。練習会場のドアを開けてみるとスゴイ数の人々が。普段の練習は全部で10名ちょっといるかいないかくらいですが、本番一週間前とあり、全管、ハープまで揃ったフルオーケストラです。曲は、クルミ割り人形(第2幕)。次から次へと情景が目まぐるしく変わり、一つ演奏会をこなしていた身体にはチト厳しいものがありました。やはり弦セレのダメージは大きかった。練習後は、雪の降る中、支笏湖経由で帰蘭。帰宅後にはグッタリ。

・ぴかりんの発明コーナー ~三穴手袋

「穴あき手袋じゃ冷たくてやってられない……」 冬場の野外での写真撮影中のひとコマ。そんな思いから、左写真のような手袋を開発してみました。その名も『三穴手袋』(さんけつてぶくろ)。100円ショップ製のノビノビ手袋(マジック手袋?)の中指・人差指・親指の先っちょを切り取ったものです。カメラ操作において薬指と小指はほとんど支え役しかこなしていないことに気づき、閃きました。実際これを装着してみると、全然違和感無くカメラの操作ができることに驚きます。さらには、携帯でメールを打ったり、財布から小銭を出したり、ペンで字を書いたり、靴紐を結んだりなどなども違和感無し。試作品では、ほんの先のみ切ったつもりだったのですが、写真の場合でも切りすぎでした。はじめに切るのは指先5mm(イボイボより先)程度にとどめ、様子を見てから調節したほうが良いようです。切り口のほつれが気になるところですが、一週間ほど使用した時点では、多少めくれてくる程度で実用に支障ありません。しかし、氷点下ではむき出しの指はやはり冷たく、保温力はあくまでも「通常の穴あき手袋(右写真)よりはマシ」という程度です。特に穴あき手袋を常用している方には是非一度試していただきたい一品。

これを100円ショップで売り出せば、流行らないかなぁ……このアイディアいかがでしょう??

「びっくり! 違和感無し! カメラが趣味のお父さん、新聞の集金で働くお母さん、携帯が手放せないお子様などへのプレゼントに最適!【三 穴 手 袋】」

●1/19(月)

・雪どけ

気温がゆるみ、歩道の雪がとけてベチャベチャ。歩きにくい。

【練】定期総会@室蘭市民オケ

前半は通常の練習を行い、後半に定期総会。事業報告・計画、予算・決算承認、役員選出、特に異議無し。その他の意見の一つとして「団内発表会や合宿など、もっと団員内の交流を図る催しを行ってはどうか」という話が出ました。そう言われてみて、ここ10年ほどはそういう企画を行う雰囲気はなかったことに気づく。そのような企画を自ら立ち上げるだけの気力はありませんが、まずは小さなところから、要望の出ていた『2nd Vn パート練習』を、パートリーダーとして今年中に一度は開催する事を目標にしようと思います。他に「定期演奏会の曲目にはもっとメジャーな曲も混ぜてほしい」、「ホームページの整備を」など。

●1/20(火)

●1/21(水)

●1/22(木)

●1/23(金)

・雨

一年で最も寒い時期のはずなのに、一日雨降りだった。

●1/24(土)

【練】ハープ運搬@ノルト・シンフォニカー

力のある若手(?)男性の一員として、ハープを運搬車両から練習部屋まで、えっちらおっちら四名で運搬。その道すがら、某アマオケが借りたチェンバロを運搬中に修復不能なほど損傷させてしまい裁判沙汰になった末、数百万円弁償しなければならなくなったという、以前のニュースが話題に上り、ハープを持つ手がじっとり汗ばむ。楽器運搬はちょっと油断をするととんでもないことになってしまいます。練習は夜中の9時まであると思い込みはりきっていたところ、実は夕方5時までで、拍子抜け。他のオケの練習に出ようかとも思ったが、おとなしく実家に帰り、特訓。楽譜の密度が薄いとはいえ、全曲通しで60ページ近くの分量です。果たして間に合うか!?

・本日の実家の夕食

・本日の実家の夕食

珍しい早めの帰宅で、久々の家族三人揃っての夕食。手前からご飯、鶏肉・しらたき・たけのこ他野菜の煮物、肉じゃがのようなもの、ホウレンソウのおひたしとなめこ、味噌汁、刺身二品(ハマチとマグロ)、ちなみに刺身のつま(大根の千切り)は手製です。

・あとちょっと

しんどい日々も、1/26(月)の論文公開発表を乗り越えられれば楽になれる。極限状態が続き、もうギリギリ。なんとかもちこたえられますように。

~~~~~~~

↓ランキング参加中です。応援の1日1クリックをお願いします♪

●人気ブログランキング投票

上の文字列または画像をクリックすることで、当ブログに得点が入ります。1日につき1回のみ有効です。

●1/18(日)

【演】北広島弦楽合奏団 定期演奏会

【演】北広島弦楽合奏団 定期演奏会クラシックからポピュラーまで、今年も三部構成、内容てんこ盛りの演奏会でした。2部が終わってグッタリしたところで、最後に控えたるはチャイコフスキーの弦楽セレナーデ(全楽章)。これは効きます。死に物狂いで完奏。

【練】大入り満員@ノルト・シンフォニカー

【練】大入り満員@ノルト・シンフォニカー北広演奏会後、ノルト練習参加のため札幌へ。練習会場のドアを開けてみるとスゴイ数の人々が。普段の練習は全部で10名ちょっといるかいないかくらいですが、本番一週間前とあり、全管、ハープまで揃ったフルオーケストラです。曲は、クルミ割り人形(第2幕)。次から次へと情景が目まぐるしく変わり、一つ演奏会をこなしていた身体にはチト厳しいものがありました。やはり弦セレのダメージは大きかった。練習後は、雪の降る中、支笏湖経由で帰蘭。帰宅後にはグッタリ。

・ぴかりんの発明コーナー ~三穴手袋

「穴あき手袋じゃ冷たくてやってられない……」 冬場の野外での写真撮影中のひとコマ。そんな思いから、左写真のような手袋を開発してみました。その名も『三穴手袋』(さんけつてぶくろ)。100円ショップ製のノビノビ手袋(マジック手袋?)の中指・人差指・親指の先っちょを切り取ったものです。カメラ操作において薬指と小指はほとんど支え役しかこなしていないことに気づき、閃きました。実際これを装着してみると、全然違和感無くカメラの操作ができることに驚きます。さらには、携帯でメールを打ったり、財布から小銭を出したり、ペンで字を書いたり、靴紐を結んだりなどなども違和感無し。試作品では、ほんの先のみ切ったつもりだったのですが、写真の場合でも切りすぎでした。はじめに切るのは指先5mm(イボイボより先)程度にとどめ、様子を見てから調節したほうが良いようです。切り口のほつれが気になるところですが、一週間ほど使用した時点では、多少めくれてくる程度で実用に支障ありません。しかし、氷点下ではむき出しの指はやはり冷たく、保温力はあくまでも「通常の穴あき手袋(右写真)よりはマシ」という程度です。特に穴あき手袋を常用している方には是非一度試していただきたい一品。

これを100円ショップで売り出せば、流行らないかなぁ……このアイディアいかがでしょう??

「びっくり! 違和感無し! カメラが趣味のお父さん、新聞の集金で働くお母さん、携帯が手放せないお子様などへのプレゼントに最適!【三 穴 手 袋】」

●1/19(月)

・雪どけ

気温がゆるみ、歩道の雪がとけてベチャベチャ。歩きにくい。

【練】定期総会@室蘭市民オケ

前半は通常の練習を行い、後半に定期総会。事業報告・計画、予算・決算承認、役員選出、特に異議無し。その他の意見の一つとして「団内発表会や合宿など、もっと団員内の交流を図る催しを行ってはどうか」という話が出ました。そう言われてみて、ここ10年ほどはそういう企画を行う雰囲気はなかったことに気づく。そのような企画を自ら立ち上げるだけの気力はありませんが、まずは小さなところから、要望の出ていた『2nd Vn パート練習』を、パートリーダーとして今年中に一度は開催する事を目標にしようと思います。他に「定期演奏会の曲目にはもっとメジャーな曲も混ぜてほしい」、「ホームページの整備を」など。

●1/20(火)

●1/21(水)

●1/22(木)

●1/23(金)

・雨

一年で最も寒い時期のはずなのに、一日雨降りだった。

●1/24(土)

【練】ハープ運搬@ノルト・シンフォニカー

力のある若手(?)男性の一員として、ハープを運搬車両から練習部屋まで、えっちらおっちら四名で運搬。その道すがら、某アマオケが借りたチェンバロを運搬中に修復不能なほど損傷させてしまい裁判沙汰になった末、数百万円弁償しなければならなくなったという、以前のニュースが話題に上り、ハープを持つ手がじっとり汗ばむ。楽器運搬はちょっと油断をするととんでもないことになってしまいます。練習は夜中の9時まであると思い込みはりきっていたところ、実は夕方5時までで、拍子抜け。他のオケの練習に出ようかとも思ったが、おとなしく実家に帰り、特訓。楽譜の密度が薄いとはいえ、全曲通しで60ページ近くの分量です。果たして間に合うか!?

・本日の実家の夕食

・本日の実家の夕食珍しい早めの帰宅で、久々の家族三人揃っての夕食。手前からご飯、鶏肉・しらたき・たけのこ他野菜の煮物、肉じゃがのようなもの、ホウレンソウのおひたしとなめこ、味噌汁、刺身二品(ハマチとマグロ)、ちなみに刺身のつま(大根の千切り)は手製です。

・あとちょっと

しんどい日々も、1/26(月)の論文公開発表を乗り越えられれば楽になれる。極限状態が続き、もうギリギリ。なんとかもちこたえられますように。

~~~~~~~

↓ランキング参加中です。応援の1日1クリックをお願いします♪

●人気ブログランキング投票

上の文字列または画像をクリックすることで、当ブログに得点が入ります。1日につき1回のみ有効です。

●十勝岳火山砂防情報センター(美瑛) 撮影日 2008.9.20(土) [HomePage][Yahoo!地図]

・前出のしらひげの滝の上にかかる『ブルーリバー橋』を渡った先には、写真のような屋根つきの階段が斜面についています。この先にはいったい何があるのか? 探検してみることに。

・入口付近の草むらでは、キリギリスがギーギーうるさく鳴いていました。

・登り始めてすぐに後悔。なんだ、この長さは…… 途中で足が重~~くなり、息が上がってしまいました。後から調べてみるとこちらの階段は286段あるそうです。試みに職場の階段を数えてみると1階につき20段。ということは私の職場換算では14階の高さということになります(!!)。因みに屋根は、十勝岳が噴火したときにこの階段が避難路になることを想定して、噴石避けのために設置されているようです。

・どうにか階段の上までたどり着く。もう足はガタガタ。目の前には広い駐車場が。

・駐車場のふちはちょっとした展望スペースになっています。

・正面に見えるのが十勝岳。

・『十勝岳火山砂防情報センター』なる立派な建物があるので、行ってみることに。

・一般人も無料で入場可能な施設です。3階建てで、1階と2階に展示スペースがあります。

・2階の展示室に足を踏み入れた瞬間、「誰かいる!?」とギョっとしてしまいましたが、人形でした。十勝岳の模型、噴石、写真などの展示があります。他の入館者の姿は無く閑散としています。

・2階のバルコニー。

・1階の展示室。十勝岳についての映像が上映されている小さなシアターと、その脇には『SABO Adventure』なる、自動車学校にあるシミュレーターのようなゲーム機が。これは相当お金がかかっているような。ドカンと予算がついたのでそれを使い切るために無理矢理設置したような雰囲気です。

・わけも分からず覗いてみたのですが、普段は十勝岳の監視と付近に防災の啓蒙を行い、有事には避難所や対策本部として使われる施設でした。1階をウロウロしていると事務所から職員さんがでてきて、「どちらからいらしたんですか~?」と声をかけてきました。どうもかなり暇を持て余している様子。しばしの立ち話の後、施設を後に。またあの階段を下るのかぁ。。。もしこちらの施設を訪れる際は、かなり遠回りになりますが車で行くことをオススメします。体力に自信のある方だけ階段でどうぞ!

・前出のしらひげの滝の上にかかる『ブルーリバー橋』を渡った先には、写真のような屋根つきの階段が斜面についています。この先にはいったい何があるのか? 探検してみることに。

・入口付近の草むらでは、キリギリスがギーギーうるさく鳴いていました。

・登り始めてすぐに後悔。なんだ、この長さは…… 途中で足が重~~くなり、息が上がってしまいました。後から調べてみるとこちらの階段は286段あるそうです。試みに職場の階段を数えてみると1階につき20段。ということは私の職場換算では14階の高さということになります(!!)。因みに屋根は、十勝岳が噴火したときにこの階段が避難路になることを想定して、噴石避けのために設置されているようです。

・どうにか階段の上までたどり着く。もう足はガタガタ。目の前には広い駐車場が。

・駐車場のふちはちょっとした展望スペースになっています。

・正面に見えるのが十勝岳。

・『十勝岳火山砂防情報センター』なる立派な建物があるので、行ってみることに。

・一般人も無料で入場可能な施設です。3階建てで、1階と2階に展示スペースがあります。

・2階の展示室に足を踏み入れた瞬間、「誰かいる!?」とギョっとしてしまいましたが、人形でした。十勝岳の模型、噴石、写真などの展示があります。他の入館者の姿は無く閑散としています。

・2階のバルコニー。

・1階の展示室。十勝岳についての映像が上映されている小さなシアターと、その脇には『SABO Adventure』なる、自動車学校にあるシミュレーターのようなゲーム機が。これは相当お金がかかっているような。ドカンと予算がついたのでそれを使い切るために無理矢理設置したような雰囲気です。

・わけも分からず覗いてみたのですが、普段は十勝岳の監視と付近に防災の啓蒙を行い、有事には避難所や対策本部として使われる施設でした。1階をウロウロしていると事務所から職員さんがでてきて、「どちらからいらしたんですか~?」と声をかけてきました。どうもかなり暇を持て余している様子。しばしの立ち話の後、施設を後に。またあの階段を下るのかぁ。。。もしこちらの施設を訪れる際は、かなり遠回りになりますが車で行くことをオススメします。体力に自信のある方だけ階段でどうぞ!

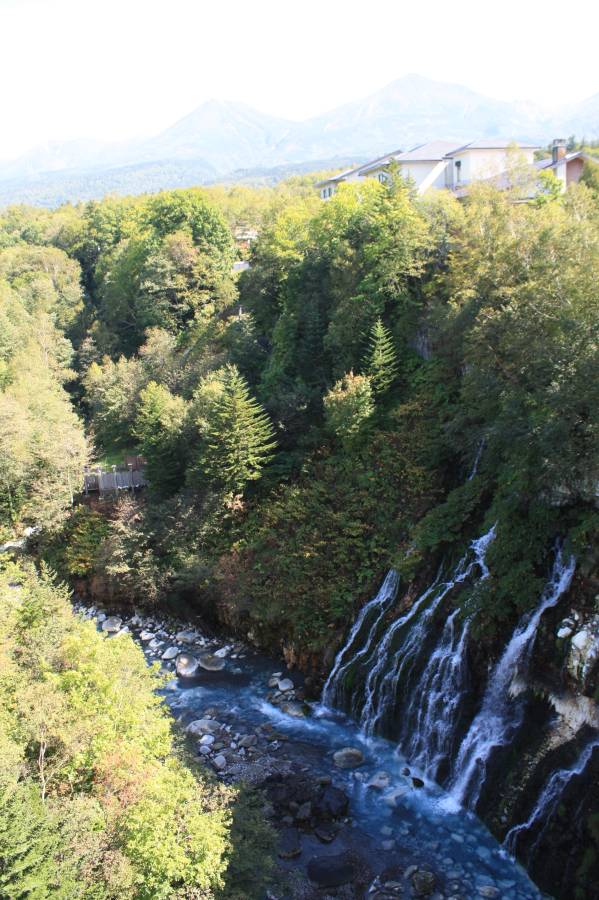

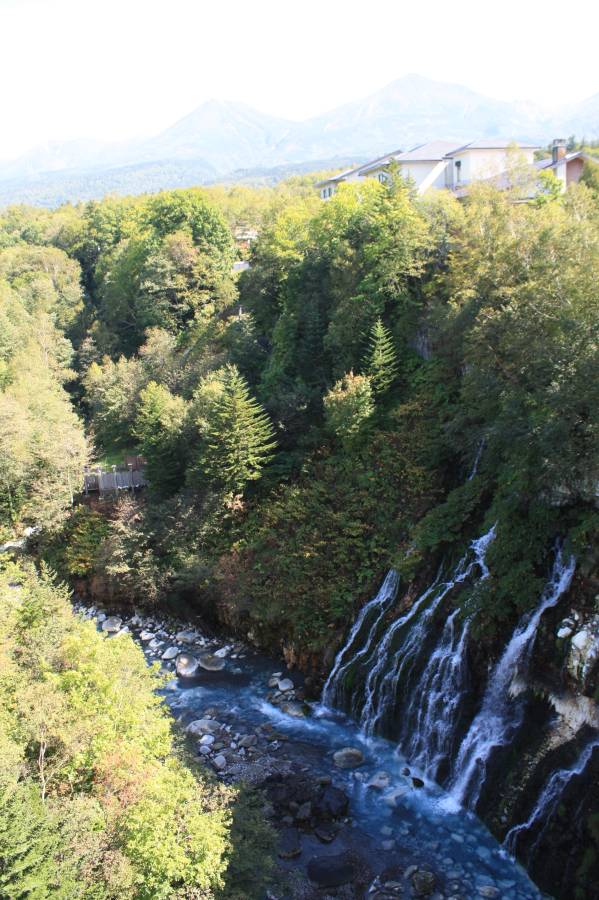

●しらひげの滝(美瑛) 撮影日 2008.9.20(土) [Yahoo!地図]

・美瑛の山奥の、白金温泉街の中心にかかる橋のそばに無料の公共駐車場があったので、こちらに車をとめて付近を散策。

・橋からの眺め。

・『白金自然保養林 自然散策ナチュラル・ロード』案内板。

・道端の草むらでは、キリギリスが盛んに鳴き交わしていました。しばらく息を殺して探してみると、一匹発見。

・大きなホテルの脇を通って、川の方へ向かう。

・歩行専用の立派な橋がかかっています。その名も『ブルーリバー橋』。

・橋から川の上流側を見ると、眼下に『しらひげの滝』が。橋はかなりの高さがあり、欄干から身を乗り出して下を覗き込むのはちょっと怖い。

・滝の全景。谷の底と外の明暗差が激しすぎて、全体をきれいに撮るのは難しい。

・シャッタースピードを変えてテスト。

・この滝の不思議なところは、普通『滝』というと、まず川の流れがあって、その流れが崖で下に落ち込むものですが、こちらはなんと、滝の上に川の流れがありません。崖の岩の隙間から直接水が噴き出すという、珍しい滝です。

・滝のアップ。橋の欄干を三脚代わりに、手持ち撮影でがんばる。

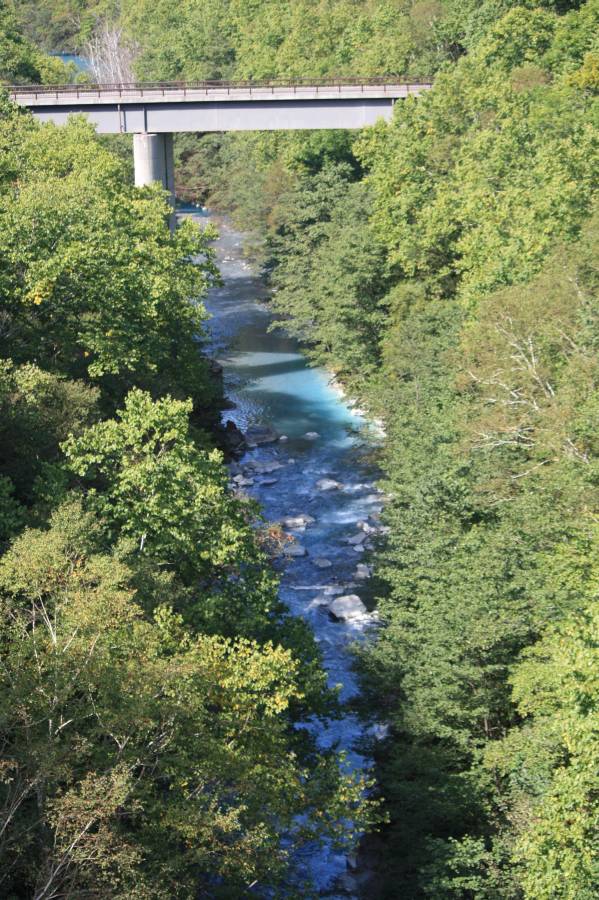

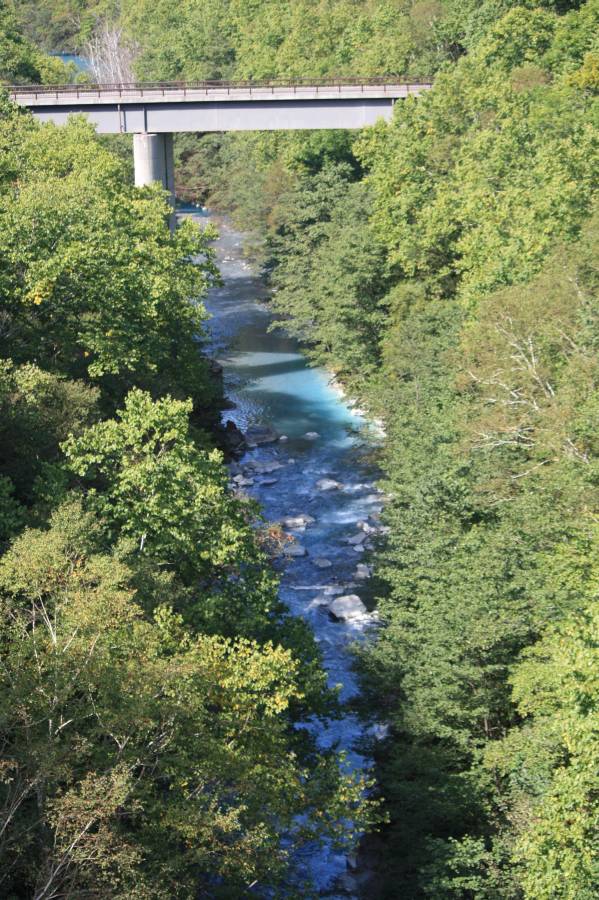

・川のアップ。こちらは前出の『青い堤防』の上流にあたり、水はやはり青い色がついています。

・下流側の眺め。

・十勝岳連峰。

・橋を渡った向こう岸より。

・帰り際にもう一枚。こちらは整備がゆきとどき、誰でも気軽に来れる観光名所でした。

・モダンな造りの橋を渡って駐車場へ。

・美瑛の山奥の、白金温泉街の中心にかかる橋のそばに無料の公共駐車場があったので、こちらに車をとめて付近を散策。

・橋からの眺め。

・『白金自然保養林 自然散策ナチュラル・ロード』案内板。

・道端の草むらでは、キリギリスが盛んに鳴き交わしていました。しばらく息を殺して探してみると、一匹発見。

・大きなホテルの脇を通って、川の方へ向かう。

・歩行専用の立派な橋がかかっています。その名も『ブルーリバー橋』。

・橋から川の上流側を見ると、眼下に『しらひげの滝』が。橋はかなりの高さがあり、欄干から身を乗り出して下を覗き込むのはちょっと怖い。

・滝の全景。谷の底と外の明暗差が激しすぎて、全体をきれいに撮るのは難しい。

・シャッタースピードを変えてテスト。

・この滝の不思議なところは、普通『滝』というと、まず川の流れがあって、その流れが崖で下に落ち込むものですが、こちらはなんと、滝の上に川の流れがありません。崖の岩の隙間から直接水が噴き出すという、珍しい滝です。

・滝のアップ。橋の欄干を三脚代わりに、手持ち撮影でがんばる。

・川のアップ。こちらは前出の『青い堤防』の上流にあたり、水はやはり青い色がついています。

・下流側の眺め。

・十勝岳連峰。

・橋を渡った向こう岸より。

・帰り際にもう一枚。こちらは整備がゆきとどき、誰でも気軽に来れる観光名所でした。

・モダンな造りの橋を渡って駐車場へ。

▲閉店 いつのまにか店はもぬけの殻に。いったいどこへいってしまったのか [2010.12.15記]

小がね 豊川店(こがね とよかわてん)[和食@苫小牧][Yahoo!地図]

2008.12.29(月)16:05入店(初)

注文 まぐろカツ丼定食 1250円

・苫小牧市豊川町のバイパス通り沿い。たまたまその前を通りかかり入店。「あれ? こんな所に『小がね』なんてあったっけ??」と思ったのですが、後から調べてみると、余所にあった店舗(啓北店)が最近こちらに移転してきたようです。『小がね』は室蘭と苫小牧に点在する和食チェーン店です。

・店内はイス席8卓に座敷約8卓と広め。BGMはド演歌。

・メニューの『まぐろカツ』にひかれて、こちらの定食を注文。大きなお盆でドーン! と登場。

・まぐろカツ丼は、"丼" と言いつつご飯とは別盛です。これはカツ丼も一緒の形式でこちらのチェーンの特徴。なかなか食べごたえのある量でした。火から下ろすのがちょっと早いようで、玉子がほぼ生の状態。

・まぐろの刺身。少々水っぽい。

・まぐろの中落ち(?)。まぐろづくしです。

・小ざるそば。麺は細め。

・ご飯、味噌汁、漬物、サラダ。

・かなりのボリュームでお腹がいっぱいになりました。1250円が高く感じない内容です。

小がね 豊川店(こがね とよかわてん)[和食@苫小牧][Yahoo!地図]

2008.12.29(月)16:05入店(初)

注文 まぐろカツ丼定食 1250円

・苫小牧市豊川町のバイパス通り沿い。たまたまその前を通りかかり入店。「あれ? こんな所に『小がね』なんてあったっけ??」と思ったのですが、後から調べてみると、余所にあった店舗(啓北店)が最近こちらに移転してきたようです。『小がね』は室蘭と苫小牧に点在する和食チェーン店です。

・店内はイス席8卓に座敷約8卓と広め。BGMはド演歌。

・メニューの『まぐろカツ』にひかれて、こちらの定食を注文。大きなお盆でドーン! と登場。

・まぐろカツ丼は、"丼" と言いつつご飯とは別盛です。これはカツ丼も一緒の形式でこちらのチェーンの特徴。なかなか食べごたえのある量でした。火から下ろすのがちょっと早いようで、玉子がほぼ生の状態。

・まぐろの刺身。少々水っぽい。

・まぐろの中落ち(?)。まぐろづくしです。

・小ざるそば。麺は細め。

・ご飯、味噌汁、漬物、サラダ。

・かなりのボリュームでお腹がいっぱいになりました。1250円が高く感じない内容です。

●白金の青い堤防(美瑛) 撮影日 2008.9.20(土) [Yahoo!地図]

・前出『青い池』のすぐそばに、これまた青い水を湛えた『青い堤防』があります。正式には『美瑛川第二号砂防ダム』という呼び名らしい。水が溜まってある程度の深さになると、青く見えるようです。

・目の前を流れるのは美瑛川。十勝岳の噴火に備えて、土砂災害を防ぐための護岸工事ががっちり施されています。

・山の風景。

・堤防に近づくと、奇妙な岩が目に留まりました。むむむ、なんだあれは!?

・奇妙な岩のアップ。読者の皆さん、コレ、何に見えますか?? 私には「犬の後頭部」に見えてしょうがありません。思わず撫でたくなるような。自然が織り成す不思議な造形。他のブログを見て周っても誰も話題にしていないようなので、『わんこ岩』(わんこいわ)と勝手に命名しておこう。

・角度を変えてみると、また別なモノに見えます。ちょっと水量が増えたりすると、流されたり埋まったりしてしまうかもしれませんね。いつまでその姿を拝めることやら。

・堤防に溜まった青い水。

・下流方向の眺め。向こうに見える橋は『美望橋』です。それにしても空が絵の具で塗ったように青い。川に沿って道がついていますが「この先、クレー射撃場に近いため関係者以外の立入を禁止します。」の但し書きが。とそのとき、一発の銃声が轟き、ビックリする。思えば、本物の銃声を耳にするのは初めてかもしれません。せいぜい運動会での号砲のような、「パーン!」とか「バキューン!」いうイメージだったのですが、実際は、

ズゴオォォォーーーーーン!!!

と腹の底に響く大音量です。発射地点から数百メートルは離れていそうですが、それにもかかわらずこの迫力。もしかして流れ弾が飛んでくるのではないかとドキドキしてしまいました。

・堤防のアップ。

・前出『青い池』のすぐそばに、これまた青い水を湛えた『青い堤防』があります。正式には『美瑛川第二号砂防ダム』という呼び名らしい。水が溜まってある程度の深さになると、青く見えるようです。

・目の前を流れるのは美瑛川。十勝岳の噴火に備えて、土砂災害を防ぐための護岸工事ががっちり施されています。

・山の風景。

・堤防に近づくと、奇妙な岩が目に留まりました。むむむ、なんだあれは!?

・奇妙な岩のアップ。読者の皆さん、コレ、何に見えますか?? 私には「犬の後頭部」に見えてしょうがありません。思わず撫でたくなるような。自然が織り成す不思議な造形。他のブログを見て周っても誰も話題にしていないようなので、『わんこ岩』(わんこいわ)と勝手に命名しておこう。

・角度を変えてみると、また別なモノに見えます。ちょっと水量が増えたりすると、流されたり埋まったりしてしまうかもしれませんね。いつまでその姿を拝めることやら。

・堤防に溜まった青い水。

・下流方向の眺め。向こうに見える橋は『美望橋』です。それにしても空が絵の具で塗ったように青い。川に沿って道がついていますが「この先、クレー射撃場に近いため関係者以外の立入を禁止します。」の但し書きが。とそのとき、一発の銃声が轟き、ビックリする。思えば、本物の銃声を耳にするのは初めてかもしれません。せいぜい運動会での号砲のような、「パーン!」とか「バキューン!」いうイメージだったのですが、実際は、

ズゴオォォォーーーーーン!!!

と腹の底に響く大音量です。発射地点から数百メートルは離れていそうですが、それにもかかわらずこの迫力。もしかして流れ弾が飛んでくるのではないかとドキドキしてしまいました。

・堤防のアップ。

聖書の名句・名言, 千代崎秀雄, 講談社現代新書 880, 1987年

・聖書といえばその昔、通読を試みて全く歯が立たなかった覚えがあります。そんな私にとっても易しく読める入門書。「こんなにハジけてるのも珍しい」というくらいユーモアたっぷりです。他の入門書を読み比べたことはありませんが、聖書の "ことば" を易しく噛み砕いて説明している点ではかなり優れた書ではないかと思います(しかし現在絶版)。「聖書のつまみ食い」に好適。裏を返せば、「聖書の全体を俯瞰したい」という用途には不向きかもしれません。

・「聖句の引用は、特記したもの以外はすべて『新改訳聖書』によった。」p.4

・「人間は「ことば」によって、生かされもするし、ダメにもなる。人間にとって「ことば」とは、このうえもなく重要なものだ。」p.7

・「常識的には、人間が地上に出現してはじめて言語が発生した、と考えられている。だが聖書では、「ことば」の起源を "人間ではなく"、神におく。 人類誕生以前に「ことば」があった。ということは、この「ことば」の背後に存在する「理性・意思」が、つまり「人格」があった。その神秘的な人格は《神とともにあった》のみか、神そのものでさえあった――というのが、ヨハネ福音書の書き出し。つまり、「ことば」の神的起源!」p.8

・「心の食物、それは「ことば」である。――という命題は、比較的理解しやすいであろう。 人は「ことば」を摂取して、人間として成長していく。その「ことば」の良否が、その人の人格形成を左右する。」p.10

・「聖書は教会の専有物ではない。一般にもよく読まれる。しかし、新約聖書のひろい読み程度で、旧約聖書となると最初の書、創世記あたりはマアそれなりにおもしろいが、第三の書レビ記に入ることには、"もうアカン、歯が立たない" と投げ出すかたが大部分。」p.14

・「したがって、この本でとりあげることばは、かならずしも一般に知られているものばかりではないことを、ご了承いただきたい。個々の、断片的な名句の紹介というよりは、なるべく聖書の全体像が把握されるように、その線にそって「人をいかすことば」をクローズアップすることが、この小著のねらいである。」p.15

・「創世記の創造記事をみるとき、そこにみられるいちじるしい特徴は、神による創造のみわざが、ただ神の「ことば」のみによってなされる、という点である。 《仰せられた。するとそのようになった》と、創造記事にはこの句がくりかえされる(創世記一9ほか) 神の「ことば」は必ず成る――ここには、神の全能に対するとともに、神の誠実に対する信仰、信頼が表明されている。」p.20

・「現代ふうに表現すれば、ご自身が生きた人格である神は、人格的存在として人間を創造され、「ことば」によって人間が神とまじわり、ほかの人間と交流(コミュニケーション)をもちうるものとして造られた――ということになろう。」p.22

・「人間だけは、自分の行動を選びとる自由がある存在であり、それにしたがって<責任>がともなう。この<自由>と<責任>は、とくに「ことば」によって明確になる。人間が人格的存在であるとは、このようなことをいう。」p.24

・「俗に「知恵の木の実」などとあやまり称されて、これを食べるまえの人間は "無知の幸福" の状態だった、といったふうなシタリ顔の解説もあるようだが、これも聖書への誤解の一例。命名の件は、右の怪説のあやまりをあきらかにする。 この木のただしい名は《善悪の知識の木》である。」p.27

・「とくに、重要な立場にある人の言葉についてこれをやられると、おそろしい結果を生じる。あやまったことがらが権威づけられる。そして、人を生かすはずのことばが、人を殺すことばに改悪されてしまう。 "輸血は罪だ" などということを、そのへんのオッサンがいっても、だれも相手にしないから問題はおこらないが、"輸血は罪だと、聖書がそう教えている" などと真剣に主張するのを聞くと、ホントかしら、と、まどわされる人も出てくる。」p.31

・「《主はカインに、「あなたの弟アベルは、どこにいるのか」と問われた。カインは答えた。「知りません。私は、自分の弟の番人なのでしょうか」》 (創世記 四9) そうとうにひねくれている。この前後の聖書の記述を読むと、非常に簡潔なかわいた文章ながら、カインの性格のねじけぶりがアリアリと出ている。」p.38

・「聖書を読むと人間理解が(自己理解もふくめて)深まり、また、人間理解が深まることで、よりいっそうよく聖書がわかってくる。」p.38

・「神がみずから名のる固有名詞、それは「わたしはある(I am)」だという。奇妙というか、軽いというか。 日本の神々だと、(中略)おもおもしい漢字がつらなり、荘重なかんじをあたえる。それにくらべて、「わたしはある」という名前は! だがこれは、わたしたちが軽くかんじるような軽い名前ではない。」p.55

・「(旧約とは、旧(ふる)い「契約」の意味)」p.60 この何気ない注釈が本書中、一番の衝撃でした。「旧約・新約の "約" とはどういう意味か?」考えたこともありませんでした。

・「聖書における契約とは、神とイスラエルの間の、愛の関係の法的表現と理解してよい。」p.61

・「日本語でも元来、「言」は「こと」と読んだ。その下に "小さいもの、軽いもの" を意味する「は(葉、端)をつけて「言葉」となったのだそうである。」」p.81

・「神をほんとうに愛するものは人を愛する。そういう人は悪をおこなわない。いな、おこなえない。 親を愛する子は、親を苦しませない。親にふかく愛されていることを知る子は、そうなる。」p.84

・「「空の鳥を見よ」――これも、かなり知られている聖書の名句だが、やはり山上の説教のなかの一説。(中略)自然に接するとき、人は何かを心に感じ、心を生かされる(リフレッシュされる)ことをおぼえるものだ。同じ鳥でも、カゴのトリや、ヤキトリでは、そうはいかぬ。空を飛び、木の枝にさえずる鳥の姿を見ることが大切である。大都会に住む人でも、心がければこれは実行できる。まったくタダで、しかもまことにすぐれた心身の健康法である。」p.126

・「人間は生来、天動説信奉者である。自分を中心に宇宙がまわっている、と考えることを好む。この「自己中心性」こそ、罪の根源だと聖書は教える。自己中心性に生きるありかたを、聖書では「罪人」という。そして、人間はだれも、生来的に罪人なのだという。」p.146

・「イエスの「ことば」は、私たちの心の奥底にひそむドス黒いものを浮かびあがらせる。そして、それを殺す。とくに、私たちの常識に挑戦し、読むものに抵抗を感じさせるような「ことば」ほど、そのはたらきが強烈である。」p.186

・「「言」も「言葉」も「ことば」も、区別なく同じ意味で一般にはつかわれるが、聖書を読んでみると、区別してつかう必要を感じさせられる。」p.188

・「《イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです」》 (ヨハネの福音書 一四6)」p.194

・「《神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである》 (ヨハネの福音書 三16) もし、旧新約聖書66巻の全内容をたった一つの文章にまとめるとしたら――。 それは、右のヨハネの福音書三章一六節であろう。これこそ、聖書のなかでも最大の「人を生かすことば」といえる。それは私がいうのではなく、ほとんど絶対多数の牧師が、神父が、大多数のクリスチャンが、一致して認めているところなのだ。」p.201

・「《天地は滅びるが、わたしのことばは決して滅びない》 (マタイの福音書 二十四35)」p.206

・「川柳は俳句より八百倍もむずかしい、と語ったのは内田百氏だが、この場合の "八百" は、なにしろ百鬼園氏のことだからウソ八百とかけことばになっている可能性が大きい。 それでも、川柳は俳句とちがって、「作者が誰だかそんなことは問題にすることもいらない」「うまいのほど作者が忘れられ、川柳だけがはっきり頭に残る」とは、百先生の名言である(『百鬼園先生よもやま話』旺文社文庫 22ページ)。」p.213

・「《あすは死ぬのだ。さあ、飲み食いしようではないか》 (コリント人への手紙I 一五32) これは、まちがいなく聖書のなかにあることばだが、まちがえてはいけない。このような生活態度は、聖書が奨励するものではなく、むしろ反対で、きびしく戒めているのである。」p.214

・「人を殺すことばでなく、人を生かすことばを、日常生活の、なにげないひとこまのなかでも語れる人が、この日本の社会にひとりでも多くなることを――。」p.221

・聖書といえばその昔、通読を試みて全く歯が立たなかった覚えがあります。そんな私にとっても易しく読める入門書。「こんなにハジけてるのも珍しい」というくらいユーモアたっぷりです。他の入門書を読み比べたことはありませんが、聖書の "ことば" を易しく噛み砕いて説明している点ではかなり優れた書ではないかと思います(しかし現在絶版)。「聖書のつまみ食い」に好適。裏を返せば、「聖書の全体を俯瞰したい」という用途には不向きかもしれません。

・「聖句の引用は、特記したもの以外はすべて『新改訳聖書』によった。」p.4

・「人間は「ことば」によって、生かされもするし、ダメにもなる。人間にとって「ことば」とは、このうえもなく重要なものだ。」p.7

・「常識的には、人間が地上に出現してはじめて言語が発生した、と考えられている。だが聖書では、「ことば」の起源を "人間ではなく"、神におく。 人類誕生以前に「ことば」があった。ということは、この「ことば」の背後に存在する「理性・意思」が、つまり「人格」があった。その神秘的な人格は《神とともにあった》のみか、神そのものでさえあった――というのが、ヨハネ福音書の書き出し。つまり、「ことば」の神的起源!」p.8

・「心の食物、それは「ことば」である。――という命題は、比較的理解しやすいであろう。 人は「ことば」を摂取して、人間として成長していく。その「ことば」の良否が、その人の人格形成を左右する。」p.10

・「聖書は教会の専有物ではない。一般にもよく読まれる。しかし、新約聖書のひろい読み程度で、旧約聖書となると最初の書、創世記あたりはマアそれなりにおもしろいが、第三の書レビ記に入ることには、"もうアカン、歯が立たない" と投げ出すかたが大部分。」p.14

・「したがって、この本でとりあげることばは、かならずしも一般に知られているものばかりではないことを、ご了承いただきたい。個々の、断片的な名句の紹介というよりは、なるべく聖書の全体像が把握されるように、その線にそって「人をいかすことば」をクローズアップすることが、この小著のねらいである。」p.15

・「創世記の創造記事をみるとき、そこにみられるいちじるしい特徴は、神による創造のみわざが、ただ神の「ことば」のみによってなされる、という点である。 《仰せられた。するとそのようになった》と、創造記事にはこの句がくりかえされる(創世記一9ほか) 神の「ことば」は必ず成る――ここには、神の全能に対するとともに、神の誠実に対する信仰、信頼が表明されている。」p.20

・「現代ふうに表現すれば、ご自身が生きた人格である神は、人格的存在として人間を創造され、「ことば」によって人間が神とまじわり、ほかの人間と交流(コミュニケーション)をもちうるものとして造られた――ということになろう。」p.22

・「人間だけは、自分の行動を選びとる自由がある存在であり、それにしたがって<責任>がともなう。この<自由>と<責任>は、とくに「ことば」によって明確になる。人間が人格的存在であるとは、このようなことをいう。」p.24

・「俗に「知恵の木の実」などとあやまり称されて、これを食べるまえの人間は "無知の幸福" の状態だった、といったふうなシタリ顔の解説もあるようだが、これも聖書への誤解の一例。命名の件は、右の怪説のあやまりをあきらかにする。 この木のただしい名は《善悪の知識の木》である。」p.27

・「とくに、重要な立場にある人の言葉についてこれをやられると、おそろしい結果を生じる。あやまったことがらが権威づけられる。そして、人を生かすはずのことばが、人を殺すことばに改悪されてしまう。 "輸血は罪だ" などということを、そのへんのオッサンがいっても、だれも相手にしないから問題はおこらないが、"輸血は罪だと、聖書がそう教えている" などと真剣に主張するのを聞くと、ホントかしら、と、まどわされる人も出てくる。」p.31

・「《主はカインに、「あなたの弟アベルは、どこにいるのか」と問われた。カインは答えた。「知りません。私は、自分の弟の番人なのでしょうか」》 (創世記 四9) そうとうにひねくれている。この前後の聖書の記述を読むと、非常に簡潔なかわいた文章ながら、カインの性格のねじけぶりがアリアリと出ている。」p.38

・「聖書を読むと人間理解が(自己理解もふくめて)深まり、また、人間理解が深まることで、よりいっそうよく聖書がわかってくる。」p.38

・「神がみずから名のる固有名詞、それは「わたしはある(I am)」だという。奇妙というか、軽いというか。 日本の神々だと、(中略)おもおもしい漢字がつらなり、荘重なかんじをあたえる。それにくらべて、「わたしはある」という名前は! だがこれは、わたしたちが軽くかんじるような軽い名前ではない。」p.55

・「(旧約とは、旧(ふる)い「契約」の意味)」p.60 この何気ない注釈が本書中、一番の衝撃でした。「旧約・新約の "約" とはどういう意味か?」考えたこともありませんでした。

・「聖書における契約とは、神とイスラエルの間の、愛の関係の法的表現と理解してよい。」p.61

・「日本語でも元来、「言」は「こと」と読んだ。その下に "小さいもの、軽いもの" を意味する「は(葉、端)をつけて「言葉」となったのだそうである。」」p.81

・「神をほんとうに愛するものは人を愛する。そういう人は悪をおこなわない。いな、おこなえない。 親を愛する子は、親を苦しませない。親にふかく愛されていることを知る子は、そうなる。」p.84

・「「空の鳥を見よ」――これも、かなり知られている聖書の名句だが、やはり山上の説教のなかの一説。(中略)自然に接するとき、人は何かを心に感じ、心を生かされる(リフレッシュされる)ことをおぼえるものだ。同じ鳥でも、カゴのトリや、ヤキトリでは、そうはいかぬ。空を飛び、木の枝にさえずる鳥の姿を見ることが大切である。大都会に住む人でも、心がければこれは実行できる。まったくタダで、しかもまことにすぐれた心身の健康法である。」p.126

・「人間は生来、天動説信奉者である。自分を中心に宇宙がまわっている、と考えることを好む。この「自己中心性」こそ、罪の根源だと聖書は教える。自己中心性に生きるありかたを、聖書では「罪人」という。そして、人間はだれも、生来的に罪人なのだという。」p.146

・「イエスの「ことば」は、私たちの心の奥底にひそむドス黒いものを浮かびあがらせる。そして、それを殺す。とくに、私たちの常識に挑戦し、読むものに抵抗を感じさせるような「ことば」ほど、そのはたらきが強烈である。」p.186

・「「言」も「言葉」も「ことば」も、区別なく同じ意味で一般にはつかわれるが、聖書を読んでみると、区別してつかう必要を感じさせられる。」p.188

・「《イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです」》 (ヨハネの福音書 一四6)」p.194

・「《神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである》 (ヨハネの福音書 三16) もし、旧新約聖書66巻の全内容をたった一つの文章にまとめるとしたら――。 それは、右のヨハネの福音書三章一六節であろう。これこそ、聖書のなかでも最大の「人を生かすことば」といえる。それは私がいうのではなく、ほとんど絶対多数の牧師が、神父が、大多数のクリスチャンが、一致して認めているところなのだ。」p.201

・「《天地は滅びるが、わたしのことばは決して滅びない》 (マタイの福音書 二十四35)」p.206

・「川柳は俳句より八百倍もむずかしい、と語ったのは内田百氏だが、この場合の "八百" は、なにしろ百鬼園氏のことだからウソ八百とかけことばになっている可能性が大きい。 それでも、川柳は俳句とちがって、「作者が誰だかそんなことは問題にすることもいらない」「うまいのほど作者が忘れられ、川柳だけがはっきり頭に残る」とは、百先生の名言である(『百鬼園先生よもやま話』旺文社文庫 22ページ)。」p.213

・「《あすは死ぬのだ。さあ、飲み食いしようではないか》 (コリント人への手紙I 一五32) これは、まちがいなく聖書のなかにあることばだが、まちがえてはいけない。このような生活態度は、聖書が奨励するものではなく、むしろ反対で、きびしく戒めているのである。」p.214

・「人を殺すことばでなく、人を生かすことばを、日常生活の、なにげないひとこまのなかでも語れる人が、この日本の社会にひとりでも多くなることを――。」p.221