梅香崎神社(長崎・西小島)後編 参拝日 2014.1.2(木)[Yahoo!地図]

・『大徳寺』跡に鎮座する社参拝の後編。

・社の前には標柱や石碑があれこれ立ち並んでいます。『遠山佐衛門尉景晋公ご参拝』、『青龍山慈眼院大徳寺跡』、『梅ヶ崎神社天満宮』、『本籠町龍踊り誕生の地』、『大隈重信公揺籃の地』、『フルベッキ博士寓居の地』などなど。

・瓦屋根の手水舎と社名入りの水盤。

・水盤の裏には「青龍山慈眼院大徳寺創建300年記念」の文字と、文政期の大徳寺の全景図が描かれていました。

・参道沿いにある籠町自治会公民館の前からの眺め。

・石段を下りるとビルと向かい合うように石の鳥居がたっています。

・鳥居の正面より。額は一部崩れてしまっています。

・石段下より鳥居を見上げる。

・角ばった石灯籠。

・長崎の町並みを見下ろしながら階段を下る。水路に架かる赤い欄干の橋は、中華街へと続く橋です。

・結構長くて急な石段です。

・石段下の鳥居までやってきました。

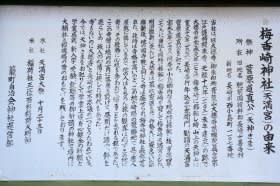

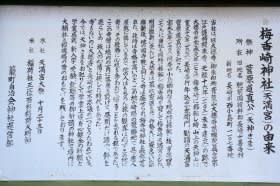

・由緒書き。梅香崎神社の他に天満宮や菅原神社の呼称もあるようです。そして「"寺もないのに大徳寺" と長崎の七不思議の一つとうたわれている」そうです。祭神は『菅原道真公』。

・境内入口の様子。鳥居や社号標など。

[Canon EOS 5D3 + EF24-105L]

・『大徳寺』跡に鎮座する社参拝の後編。

・社の前には標柱や石碑があれこれ立ち並んでいます。『遠山佐衛門尉景晋公ご参拝』、『青龍山慈眼院大徳寺跡』、『梅ヶ崎神社天満宮』、『本籠町龍踊り誕生の地』、『大隈重信公揺籃の地』、『フルベッキ博士寓居の地』などなど。

・瓦屋根の手水舎と社名入りの水盤。

・水盤の裏には「青龍山慈眼院大徳寺創建300年記念」の文字と、文政期の大徳寺の全景図が描かれていました。

・参道沿いにある籠町自治会公民館の前からの眺め。

・石段を下りるとビルと向かい合うように石の鳥居がたっています。

・鳥居の正面より。額は一部崩れてしまっています。

・石段下より鳥居を見上げる。

・角ばった石灯籠。

・長崎の町並みを見下ろしながら階段を下る。水路に架かる赤い欄干の橋は、中華街へと続く橋です。

・結構長くて急な石段です。

・石段下の鳥居までやってきました。

・由緒書き。梅香崎神社の他に天満宮や菅原神社の呼称もあるようです。そして「"寺もないのに大徳寺" と長崎の七不思議の一つとうたわれている」そうです。祭神は『菅原道真公』。

・境内入口の様子。鳥居や社号標など。

[Canon EOS 5D3 + EF24-105L]