東日本大震災や原発事故が「家計に与えた影響」について、慶應義塾大学が調査を続けている。このほど発表された結果が、意外な波紋を呼んで話題になった。

この調査は震災前と震災直後、さらに夏の節電を経験した後の家計行動の変化を追跡したものだが、そこではっきりと浮かび上がってきたのが、

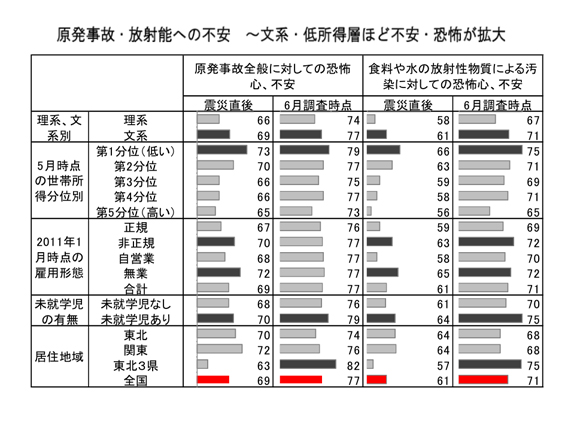

「原発事故・放射能への不安や恐怖は、文系・低所得層・非正規雇用者・無業者ほど大きい」

という、動かしがたい統計的事実だったからだ。

調査は、同大学のパネルデータ設計・解析センターが全国の約6000世帯に対して、調査票を郵送して実施。回答から明らかになったのが、放射能恐怖と就労や所得のあいだの関係だった。調査には十分なサンプル数があり、有意差のある結果となっている。

費用面の理由で、転居などの対策が取りづらさが理由

ところが、調査結果に対して、

「文系や低所得者をバカにしたものだ」

という、見事なまでに短絡的な反発が相次いだことで、盛り上がった。もはや慶応大の思うツボだろう。はからずも、反発している人間自身が、

「無前提に、文系や低所得者をバカにしている」

ということを証明している。

当然ながら、調査をした慶応大は冷静だった。これに対して、次のような至極もっともな分析を示し、余裕をみせている。

「原発事故・放射能汚染に対する恐怖・不安は、科学的知識が少ない文系出身者でより強かったと考えられる」

「低所得層や非正規雇用者・無業者で恐怖・不安が強かったのは、事故や放射能汚染が深刻化した際に、費用面の理由で、転居などの対策が取りづらいことに起因しているとも解釈できる」

調査結果によれば、原発や放射能への恐怖や不安は、震災直後に比べて、6月時点に増大したという。

また、恐怖や不安の強い人ほど、睡眠時間が減ったり、食料の買い溜めをしたりしていたそうだ。知人と繋がろうとする行動も顕著にみられたという。

さらに、こうした恐怖や不安感の強い人は、震災後、生活のストレスが増大したり、睡眠時間が減少したりしていた。

放射能が怖いだけでなく、幸福感も増した低所得層

ところで、この調査が浮かび上がらせた興味深いポイントが、もう一つある。震災後、低所得層や非正規雇用者ほど、

「生活満足度や幸福度は、震災後に高くなった」

ということが明らかになったのだ。

震災では、低所得層や非正規雇用者ほど、収入の減少やストレスの増大を経験している。だから、この結果は一見、矛盾するようにも見えるだろう。どう解釈したらよいのか。

ここでも慶応大は、次のような落ち着いた見方を示した。

「震災の負の影響は、低所得層や非正規雇用者で大きいが、『他人よりも自分のほうが相対的には悪くない』と思うことで、生活満足度や幸福度は高まった」

つまり、もともと「失うもの」が少なかった低所得層や非正規雇用者ほど、震災による悪影響について、「自分は他人よりはマシだ」と考えているらしいのだ。

「このような方々の恐怖心や不安を取り除くような施策や支援が求められる」

調査結果にもとづいて、慶応大はそう提言している。

慶応大の調査結果から