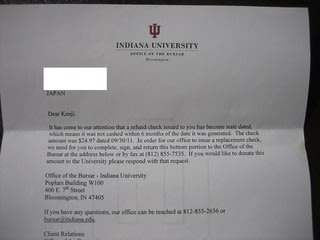

今年の4月、インディアナ大学の出納課(Office of Bursar)から電子メールで連絡。忙しくて放置していたら、今月、全く同じ内容の手紙。「あなたが大学に納めたお金が余っています。返金のため小切手をお送りしたはずですが、それ以降6ヶ月経っても換金されていない、ということが判明しています。どうなさいますか?」

インディアナ大は、学費等の経費もオンライン振込みになっていて、学費補助等が発生したりすると払い戻しが生じて、請求額がマイナス、つまり大学側が過超徴収になっている状況がしばしば発生します。去年、プログラムの終了時点でもやはりその状態で、「どうなるのかな~」と思っているうちに帰国。出納課は、小切手をもう一度送るから、送り先を教えろと。額は$24.97。2000円くらいでしょうか。

アメリカで発行された小切手、たしか換金できないことはないのだと思いますが、この額では、手数料を払うと足が出るのは確実。寄付するつもりで、出納課に連絡をとってみました。

「自分が所属した言語学科に寄付したいのですが」

「寄付できるとしたらIU財団だけです。小切手をお送りしますか?」

「..... 寄付します。書類郵送するので確認お願いします」

ということに。最後に住んでいたアパートも、米国を離れる2日前に引き払ったときに、使用状況のチェックが入り、正確な計算が後に行われて... 日本に小切手が送られてきました。これも換金しようとしても面倒なうえ、足が出るだけ。Deposit、日本でいう敷金のようなものは、全額そのままとられてしまいました。こっちは$167.00、1万2~3000円くらいにはなるだろうから、ちょっと残念。

日本よりは対応が柔軟な面も多い米国社会ですが、こういうことに関しては(他もあるでしょうが)、まったく融通が利かない(あくまで米ドル、あくまで小切手)ような。まあ、国家間を超えるとは、こういうことなのでしょう。

インディアナ大は、学費等の経費もオンライン振込みになっていて、学費補助等が発生したりすると払い戻しが生じて、請求額がマイナス、つまり大学側が過超徴収になっている状況がしばしば発生します。去年、プログラムの終了時点でもやはりその状態で、「どうなるのかな~」と思っているうちに帰国。出納課は、小切手をもう一度送るから、送り先を教えろと。額は$24.97。2000円くらいでしょうか。

アメリカで発行された小切手、たしか換金できないことはないのだと思いますが、この額では、手数料を払うと足が出るのは確実。寄付するつもりで、出納課に連絡をとってみました。

「自分が所属した言語学科に寄付したいのですが」

「寄付できるとしたらIU財団だけです。小切手をお送りしますか?」

「..... 寄付します。書類郵送するので確認お願いします」

ということに。最後に住んでいたアパートも、米国を離れる2日前に引き払ったときに、使用状況のチェックが入り、正確な計算が後に行われて... 日本に小切手が送られてきました。これも換金しようとしても面倒なうえ、足が出るだけ。Deposit、日本でいう敷金のようなものは、全額そのままとられてしまいました。こっちは$167.00、1万2~3000円くらいにはなるだろうから、ちょっと残念。

日本よりは対応が柔軟な面も多い米国社会ですが、こういうことに関しては(他もあるでしょうが)、まったく融通が利かない(あくまで米ドル、あくまで小切手)ような。まあ、国家間を超えるとは、こういうことなのでしょう。