9月12日(日)

旧乃木邸が公開された9月12日と13日、乃木神社の宝物殿では、乃木希典の特別遺品展が開かれていた。

骨董市も開かれていた。

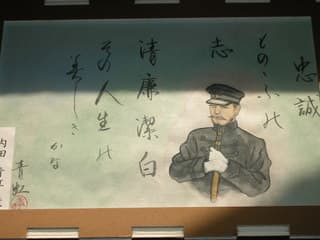

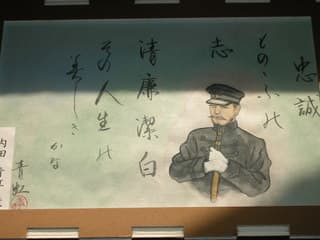

自刃当日の朝に撮影した写真

自刃直前の別盃に用いた葡萄酒の空瓶。

この葡萄酒は恩賜品と言われている。

乃木将軍御殉死の刀と静子夫人御殉死の短刀

展示室の様子

乃木将軍遺言

「遺言條々

第一

自分此度御跡を追ひ奉り自殺候処恐入候儀其罪は不軽存候然る処明治十年役に於いて軍旗を失ひ其後死処得度心掛候も其機を得ず皇恩の厚に浴し今日迄過分の御優遇を蒙り追々老衰最早御役に立の時も無余日候折柄此度の御大変何共恐入候次第茲に覚悟相定め候事に候

第二

両典戦死の後は先輩諸氏親友諸彦よりも毎々懇諭有之候得共養子弊害は古来の議論有之目前乃木大兄の如き例他にも不尠特に華族の御優遇相蒙り居実子ならば致方も無之候得共却て汚名を残す様の憂へ無之為天理に背きたる事は致す間敷事に候祖先の墳墓の守護は血縁の有之限りは其者共の気を付可申事に候乃ち新坂邸は其為め区又は市に寄付し可然方法願度候

第三

資財分与の儀は別紙の通り相認め置き其他は静子より相談可仕候

第四

遺物分配の儀は自分軍職上の副官たりし諸氏へは時計メートル眼鏡馬具刀剣 等軍人用品の内にて見計ひ儀塚田大佐に御依頼申置候大佐は前後両度の戦役にも尽力不尠静子承知の次第御相談可被成候其他は皆々裁談に任せ申候

第五

御下賜品(各殿下よりの分も)御紋付の諸品は悉皆取纏め学習院へ寄附可然此儀は松井猪谷両氏へも依頼仕置き候

第六

書籍類は学習院採用相成る分は可成寄附其余は長府図書館へ同断不用の分は兎も角もに候

第七

父君祖父曾祖父君の遺書類は乃木家の歴史とも云ふべきものなる故厳に取纏め真に不用の分を除き佐々木侯爵家又佐々木神社へ永久無限に御預申度候

第八

遊就館は出品は其儘寄附致し可申乃木の家の記念には保存無此上良法に候

第九

静子儀追々老境に入り石林は不便の地病気等の節心細との儀尤もに存候家は集作に譲り中野の家に住居可然同意候中野の地所家屋は静子其時の考に任せ候

第十

此方死骸の儀は石黒男爵へ相願置候間可然医学校へ寄附可致墓下には毛髪爪歯(義歯共)を入れて充分に候静子承知

恩賜を領けと書きたる金時計は玉木正之に遣はし候筈なり軍服以外の服装にて持つを禁じ度候

右の外細事は静子へ申付置候御相談被下度候 伯爵乃木家は静子生存中は名義可有之候得共呉々も断絶の目的を遂げ度大切なり右遺言如此候也

大正元年九月十二日夜 希典

湯地定基殿

大舘集作殿

玉木正之殿

静子どの」

美しい絵燈籠がたくさん奉納されていた。

どれもこれも凝っている。

著名人が奉納したものもある。

これは児玉清さんが奉納した絵燈籠。

黒沢年雄さんが奉納した絵燈籠。

中井貴恵さんが奉納した絵燈籠。

柳家小さんさんが奉納した絵燈籠。

愛川欽也さんが奉納した絵燈籠。

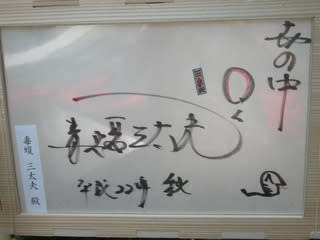

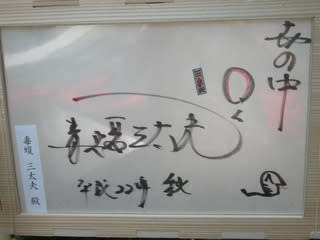

毒蝮三太夫さんが奉納した絵燈籠。