『清らかな山 かびれの高峰に、天つ神鎮まる』とされ、

御岩山には古くから神が坐されていた。

御岩神社は、国常立神、イザナギ、イザナミ、をはじめ188柱の神々を祭っていて

その奥にある『かびれ神宮』までは、

30分前後の山道。

多少汗をかくが、是非行ってみたい所だ。

茨城のパワースポット⛩️御岩神社の御岩山にまつわる

🙏古代ミステリーの投稿。そこそこ長文です。

【賀毘礼神宮】

かびれ神宮

タチハヤヒ(立速日男命)又の名を

ハヤフワケ(速経和氣命)が祭らている。

御岩神社の拝殿の左側(表参道)と右側(裏参道)から御岩山を上がっていく。

左は勾配がある分早く行ける。

この立速日が、

天つ神であると伝えられ、

御岩神社から車で15分程度の里宮

⛩️『薩都神社』にも祭られている。

【薩都神社】

茨城県常陸太田市里野宮町1052

ご祭神

ご祭神

立速日男命(速経和氣命)

奈良時代の終わり、常陸国風土記によると

厳格な神であり里(常陸太田市瑞龍町)の人々への祟りが多かった為、朝廷より片岡大連が使わされ人里離れた賀毘礼(かびれ)の峰=現在の御岩山に移されたと言う。

しかし参拝に困難であり再び里に移された。(現在の常陸太田市里野宮町)

平安時代になり、804年富士山の噴火、864富士山史上最大の噴火など、天変地異と地震が続いていて、日本は御霊信仰(災いを祟りとして呪いを封じる宗教政策)が盛んになった。

⛩️薩都神社は嵯峨上皇崩御(842年)の後、従五位、正五位、従四位と、急に位階の勅受が続いた。

立速日に突然の様に次々と神位が追贈されたのは、やはり祟りを封じる為なのだろうか?

御岩神社の後ろにそびえる御岩山(かびれ峰)には、

⛩️薩都神社中宮、⛩️賀毘礼神宮に、

立速日が祭られていて、

御岩神社で参拝し御岩山コースを周る方も多い、小一時間ほどで参拝できる。

『薩都神社中宮』

かびれの峰の頂きまで、登ると

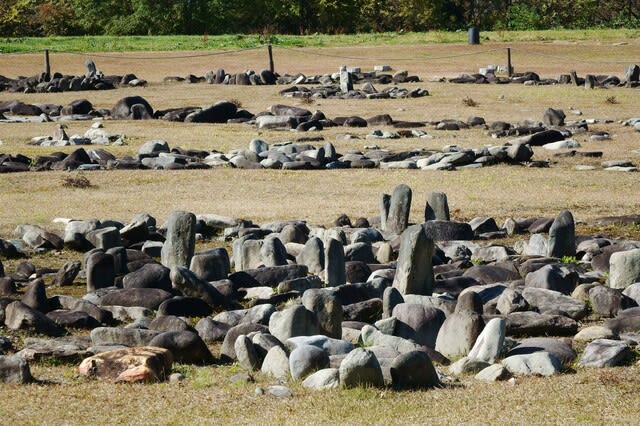

かびれ神宮の奥宮、少し奥まった下の方に小さな祠と不思議な石柱が祭らていた。

ミステリアスな神・立速日を巡る巡礼ツアー✨✨✨🌿

【御岩神社】

188柱の神を祭るが、神道の神だけでなく仏教神も祭っている。

御岩神社は神道の聖地と言うより、神仏習合の時代の影響が色濃く残っている寺院でもあり、仏教が神道を支配していた時代観が偲ばれる。

出羽三山(密教)より、初代水戸徳川家が勧請した。

元は弥生時代を遡る古祭祀場があり、

元は弥生時代を遡る古祭祀場があり、

天つ神である立速日様が坐される古来からの聖地だったが、千年以上経って仏教がマウンティングされた様だ。

【立速日男命】

天つ神とされる立速日(タチハヤヒ)は、常陸国風土記にのみ登場する神。

如何なる神様なのだろう?

かつてこの里は『国栖』と言い『土雲』がいて、「兎上命」に攻め滅ぼされた。

たくさん殺害したので佐都(サツ)と名付け、薩都と言う地名の語源でもある様だ。

その後、時代が下り立速日の祟りを鎮める為、片岡大連が朝廷より遣わされてきて、かびれ宮に祭った。

『国栖』『土雲』と言えば日本書紀で、

ヤマト王朝を開いた神武天皇の東征時、

奈良入りの時に登場した

『国栖』のイヒカ、

『葛城』の土蜘蛛(ツチグモ)など、

ヤマトの先住部族との関係が感じられる。

そして

『ニギハヤヒ』は、奈良の在地勢力の中ではヤマト朝廷側で有名な存在だが

『タチハヤヒ』と聞けば、

ミカハヤヒ、ヒハヤヒなどハヤヒ系の神々の中では、真っ先にこの

『ニギハヤヒ』を思い浮かべる人も多いかもしれない。

(🙄ハヤヒ多い💦)

【日本書紀・ハヤヒの物語】

ニギハヤヒの

『ハヤ』とは、

ハヤスサノオ命

ハヤ経和氣命

ハヤ玉男命など

早くから日本列島に居た(着いた)

先住者を指している様だ、、

『ニギ』とは、

和魂(ニギミタマ)の様に、柔らぐと言う意味の素語だ。

『タチ』とは、

旅にでる、立ち去る、と言う意味だが、

国常立の神の様に、国を立てると言う意味でもある。

タチハヤヒとは、立ち去った先住の神と言う意味にも取れる。

奈良にいた古い神は、茨城に移られ

国を建てられたのだろうか、、

そして、

ニギハヤヒと対を成す存在と言えば

『アラハバキ』(ナガスネヒコ)

である。※長い脛にハバキを巻いていた。

(出自はおそらくアラハバキは北方渡来の騎馬民族系でニギハヤヒは南方渡来の製鉄民族系)

△▼日本書紀△▼△

天つ神(天孫族)であるニギハヤヒは、

神武天皇に、先がけてヤマト(奈良)へ入った。

ニギハヤヒは、当時の奈良盆地の勢力・先住部族であったアラハバキ(ナガスネヒコ)の妹と婚姻し、天つ神の神宝を携えて結ぶ事で奈良を懐柔した。

ナガスネヒコは天つ神(天孫族)と、

婚姻合併し共同統治していたつもりでいたが、

神武天皇が侵攻してくると、事態は急変する。

ナガスネヒコは既に天孫族と合併している事を主張し証拠として神宝まで見せたが、

神武側は「確かに神宝だ」と認めながらもナガスネヒコを撃ち、

娘婿のニギハヤヒ(おそらく当時のヤマトの王)もナガスネヒコを裏切り、神武側についた。

アラハバキ(ナガスネヒコ)は、ニギハヤヒの裏切りにより討たれたとされているが、東日本に逃げたとの説もあり、東北にはアラハバキを祭る神社が多い。

アラハバキか、或いはアラハバキを盟主として仰いでいた奈良の残党らは、

(土蜘蛛や葛城氏も含む)

この里にやってきて、天つ神の神宝と共にアラハバキを祭ったのかもしれない。

御岩山(かびれの峰)には、十種の宝の様に多くの宝が納められた様だ。

明治時代の宗教政策の神仏分離では、

神道の神と、仏教の神が分けられ、

神々は厳しく選別されたがその時

アラハバキ(ナガスネヒコ)の様な東国の古い神々の多くは、国常立神などに変えられてしまったらしい。

かびれの峰に坐し、

神宝と共にある立速日様こそが、

アラハバキその人なのかもしれない。

紛れもない天つ神の神宝は、今も人知れず御岩山に眠っている。

封鎖され、行くことは出来ないが、

いつかまた悲運の天つ神を意識して御岩山(かびれの峰)を登ってみたい。

『賀毘礼の峰に登り給う、その社は石をもって垣とし、中に種属いと多し。種々の宝、弓、矛、釜、器物、皆、石となりて残れり。』

道祖神、月の夜に 石になりけり

✨✨✨✨✨✨✨✨

最後まで御覧頂きありがとうございました。

Other

私はなんだか山頂のこの岩が、

社に二人の神様が仲良く並んでらっしゃる様にみえてしまう✨😌

自然の道祖神の様🙏✨

ご祭神

ご祭神

元は弥生時代を遡る古祭祀場があり、

元は弥生時代を遡る古祭祀場があり、