しばらく刀装具ばかり紹介していましたが、また少しずつ御刀も紹介してゆきます。

廃刀令以降、多くの刀匠は鎚をおいた。金属加工という他の技術に応用していった職人がある。もちろん刀物造りの技術を他の刃物へ、中には手術用のメスなどの製作へと進化させた工もある。廃刀令と、諸外国からの先進技術の流入は、多くの人に刀を古臭い時代遅れの武器として認識させたに違いない。だが、廃刀令とはいえ、刀造りをやめれば技術はそこで途絶えてしまう。いまでこそ、伝統技術を守ろうという意識が強くあるも、廃刀令の当時はどうだったのだろうか。

伊勢神宮には二十年に一度式年遷宮があり、様々な道具を、その時代に活躍している最高の技術者が製作して納める慣わしがある。明治以降では、明治二、同二十二、四十二、昭和四、二十八、四十八、平成五、二十五年に行われている。伊勢神宮以外にも、京都の上賀茂神社では二十一年ごとに、春日大社では二十年に一度の式年造替が、伊勢神宮の場合と同様に行われている。

短刀 貞一 明治三年

月山家は明治以降を生き抜き、貞吉‐貞一(雲龍子)‐貞勝‐貞一(太阿)‐貞利と、現代まで確たる存在感を示している名流である。雲龍子貞一は先代貞吉の実子ではなく、出羽月山鍛冶の末流で大阪に出た貞吉に技量が認められて養子に迎えられた工。月山古伝の綾杉鍛をより美しいものとして完成させ、さらに彫刻にも優れて月山家の知名度と人気を高めた。後に帝室技芸員に任命される。

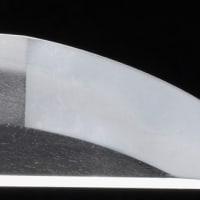

この短刀の柾流れの地鉄鍛えは綾杉鍛えによるものであることは明瞭。微妙に質の異なる鋼によって美しく綾状に流れる様子、刃中の働きも肌目に沿って生じていることが良く判る。月山貞一の魅力はここに極まると言って良いだろう。

廃刀令以降、多くの刀匠は鎚をおいた。金属加工という他の技術に応用していった職人がある。もちろん刀物造りの技術を他の刃物へ、中には手術用のメスなどの製作へと進化させた工もある。廃刀令と、諸外国からの先進技術の流入は、多くの人に刀を古臭い時代遅れの武器として認識させたに違いない。だが、廃刀令とはいえ、刀造りをやめれば技術はそこで途絶えてしまう。いまでこそ、伝統技術を守ろうという意識が強くあるも、廃刀令の当時はどうだったのだろうか。

伊勢神宮には二十年に一度式年遷宮があり、様々な道具を、その時代に活躍している最高の技術者が製作して納める慣わしがある。明治以降では、明治二、同二十二、四十二、昭和四、二十八、四十八、平成五、二十五年に行われている。伊勢神宮以外にも、京都の上賀茂神社では二十一年ごとに、春日大社では二十年に一度の式年造替が、伊勢神宮の場合と同様に行われている。

短刀 貞一 明治三年

月山家は明治以降を生き抜き、貞吉‐貞一(雲龍子)‐貞勝‐貞一(太阿)‐貞利と、現代まで確たる存在感を示している名流である。雲龍子貞一は先代貞吉の実子ではなく、出羽月山鍛冶の末流で大阪に出た貞吉に技量が認められて養子に迎えられた工。月山古伝の綾杉鍛をより美しいものとして完成させ、さらに彫刻にも優れて月山家の知名度と人気を高めた。後に帝室技芸員に任命される。

この短刀の柾流れの地鉄鍛えは綾杉鍛えによるものであることは明瞭。微妙に質の異なる鋼によって美しく綾状に流れる様子、刃中の働きも肌目に沿って生じていることが良く判る。月山貞一の魅力はここに極まると言って良いだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます