-Cyber World Technology #10-

皆さんおはこんばんちわ!

asayanことasami hiroakiでっす!(・ω・)ノ

最近雨の日が多くなってきました。 いよいよ梅雨が本格化したようです。

梅雨の長雨が続くと、外に出るのもおっくうになります。 蒸し暑いし。

なので、最近はもっぱらVHSからエンコード作業中の映画を観てるんですが、意外にもすっかり忘れている作品が多くてビックリです。

「あれ? この映画ってこんなエンディングだったっけ?」

とか、

「……コレ観た事あったっけ?」

とか。(笑)

印象が薄いと言うより、レンタルやCSで手当たり次第に観ていた時期があり、それこそ1日に2、3本観ていたので、脳の記憶容量をオーバーフローした結果と思われます。 それに、その後に観た最近の作品で上書きされたのも原因のひとつではないかと。

しかし、それによって逆に、既に観ている作品であるにも関わらず、とても新鮮な気持ちで作品を観れるのは逆に嬉しい楽しみです。

『ザ・ウォッチャー』や『スナッチ』、『ユージュアル・サスペクツ』に『アメリカン・ヒストリー・X』。 『フロム・ダスク・ティル・ドーン』も久々に観てやっぱり面白い作品だった事が再確認出来ました。 『英雄の条件』って、ガイ・ピアースやベン・キングスレーも出演してたんですね?

しかし、エンコードにやたらと時間がかかり、作業が遅々として進まない現状は未だ改善せず。 ……まあ、改善のしようもないんですが。

エンコードが終わった分で、タイトル数にしてようやく28タイトル。 使用したディスク容量は450GB超えました。(注:動画以外のファイルも含まれている)

しかし、残っているVHSはまだまだ大量。 どうしたモノかねぇ~?

いずれにせよ、やっぱり映画は面白いです。

皆さんも、“久しぶりの映画”を観てみてはいかがでしょうか?

マイナーな作品を選ぶと良いですよ?

それでは、まずはいつもの連載コーナーからどうぞ。

‐AS‐RadioHead(2010/06/19)‐

今週のAS‐Radioは、The Hamster Allianceというへヴィーメタルバンドの特集です。

うp楽曲数は3曲。 『Nihilist』、『Turboprop』、『Zweidecker』。 いずれもかなり骨太なバリバリのへヴィーメタルです。

へヴィーメタル系の楽曲は、ギターの長~い音のために、ASでは高速化する事がよくありますが、これらもその例に漏れず、マックスリング付レッドの超高速スピードが楽しめます。

しかし、ランニングタイムは3分~3:45程度とあまり長くなく、トラフィックも146~226程度なので、難易度は決して高くありません。 縦ブラインドも比較的小さいので、ステルス&クリーンフィニッシュは難しくないでしょう。

ただし、1曲目の『Nihilist』だけは、グレイブロックが多めなので凡ミスに注意が必要です。

また、楽曲にも特徴があって、インスト楽曲なんですが、全体的に8ビット音源のピコピコ音色(注:いわゆるファミコン音源)が使われていて、思わず笑っちゃいそうになってしまうので、別な意味で注意が必要です。(笑)

いずれにしても、以上3曲は6/25まで無料でDL&プレイ可能です。

ASプレーヤーの皆様、Don’t miss it!!

‐戦場のヘタレ司令官‐

DoW:DC、エルダーキャンペーンの攻略は、ただ今着々と進行中です。

現在はこんな状態になっております。 タウとスペースマリーン潰しましたッ!!

タウとスペースマリーン潰しましたッ!!

どちらも本拠地攻略が(SPが少ないため)難しい種族ですが、根気を武器に何とか勝てました。 エルダーのタンクは結構使い勝手が良いみたいです。 足も速いし。

しかし、ココに来てネクロンズがじわじわと勢力を拡大しており、オークも思い出したようにちょっかいを出してくるし、カオスとインペリアルガードは小競り合いを続けているモノの、ひとつの領地を獲ったり獲られたりの状態。

う~ん、とりあえず手近なインペリアルガードを潰しておきたいんですが、ネクロンズを優先させるべきかにゃ~?

でも強いんだよね、ネクロンズ。 ニガテな種族。

オークとカオスは放っておいても問題ないと思うけど、ちょこちょこちょっかい出してくるのがウザい。

……まあいい。 とりあえずインペリアルガードを潰そう。 でもって、その後はネクロンズ、オーク、カオスの順で行くかな。

‐Alice in Cyrodiil‐

TESⅣプレイ日記は、前回以降全く進んでおりません。 やってる時間が無くて……。

最近特にそうなんですが、何故か時間が足りないと感じる事が多いです。 なんでだろう?

……映画観過ぎか?(笑)

何にしても、進んでないので今回はお休みです。 すまぬ……。

というワケで、以上連載コーナーでした。

さて今週の特集は、前回までにお届けした自作PC講座の締めくくりとして、新しくなった僕の相方をご紹介させて頂きます。

今週も、最後までよろしくね☆

・CPU

それでは、自作PC講座の順番でハードの構成から紹介していきましょう。 まずはCPUから。

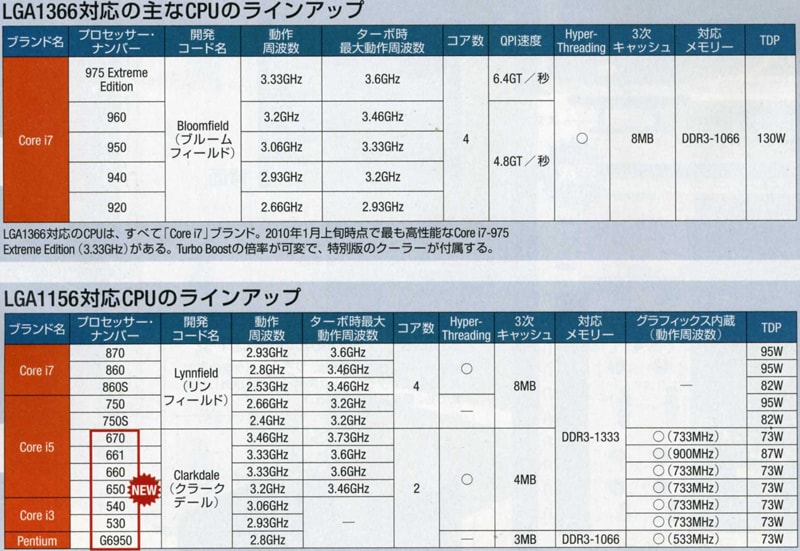

CPUは、Intel社のブルームフィールドコア、i7‐960を選びました。

以前にも記した通り、i7には特別仕様のエクストリームエディション、975、980が最上位モデルですが、どちらも実勢価格が10万という、価格まで特別仕様のモデルなので明らかに予算オーバー確実。 なので、ハナから選択肢から除外。

また、“ゲーミングPC”として構成したかったので、VGA機能内臓モデルであるクラークテール系も、内蔵されているVGA機能がゲームには能力不足なのでやはり除外。 リンフィールド系は問題外。

結果、非エクストリームエディションでは最上位モデルとなる960にしました。 しかし、HTテクノロジーによる8コアマルチスレッド。 タスクマネージャーのウィンドウが見難い見難い。(笑)

しかし、HTテクノロジーによる8コアマルチスレッド。 タスクマネージャーのウィンドウが見難い見難い。(笑)

でも、やっぱりパワーはありますね。 10枚以上のウィンドウを開いても、快適に動作します。

ただ、やっぱり消費電力が気になる。 アイドル時でも200W以上。

……まあ、他のパーツのせいかもしれませんが。

・マザーボード

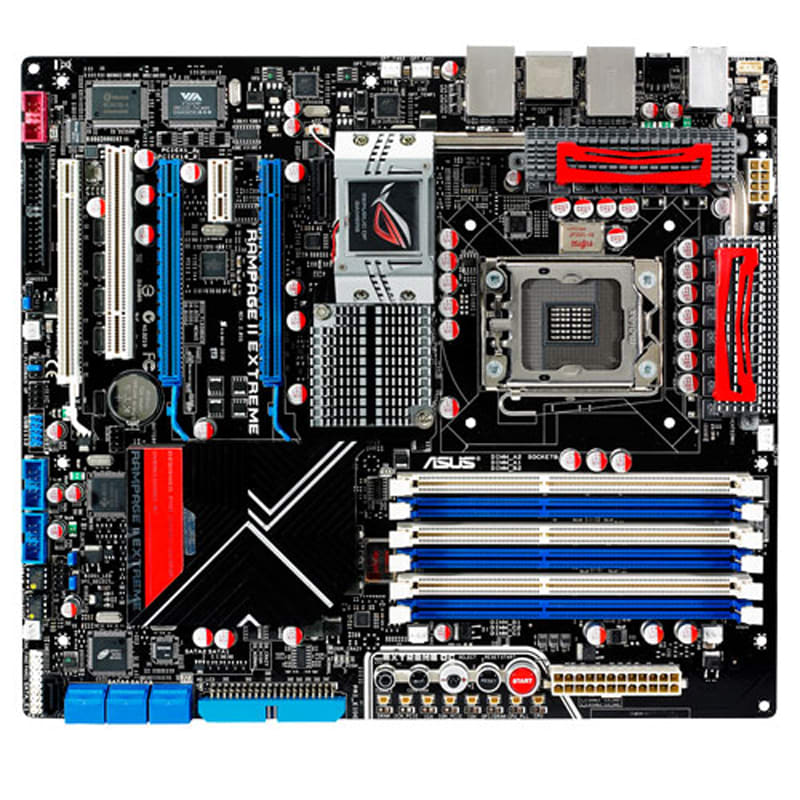

マザーボードはASUS社のP6X58Dプレミアムを選びました。

最初は別のを考えていたんですが、スペック表を見ていたらPCI‐Exの2本をx16として同時動作させられない事が分かったので、SLIの構築を前提に考えていた関係上、それが可能なこちらにしました。

また、将来的にフルHD対応のビデオキャプチャーカードのインストールを考えていたので、PCI‐Exのレイアウト的にも、コレが最適と判断。

USB3.0や、SATA6Gbpsにも対応しており、チップセットのクーリングにヒートパイプが走ってる点もグッド。

このマザーボードには、パッケージに背面スロットを1段消費するUSB/e‐SATAインターフェースが追加出来るインターフェースパネルがバンドルされているんですが、ケースに設置されている前面インターフェースパネルと合わせて、USB2.0×8、USB3.0×2、IEEE1394a×2、e‐SATA×2と、インターフェースも充実。

しかし、おかげで手持ちのUSBハブ1台がいらない子に。(笑)

また、パッケージにはチップセット用のクーリングファンがバンドルされていますが、取り付けるとCPUクーラー(注:後述)と干渉するので、僕は使ってません。

ASUS社のマザーボードには、これ以外にもハイエンド向けやワークステーション向けなどの高性能マザーボードがいくつかありますが、高い上に個人使用ではいらない機能もあるので、個人ユーザー向けの製品では、P6X58Dプレミアムがトップモデルだと思います。

ちなみに、オーバークロッカー(注:CPUのオーバークロック動作に命をかける人々の事。 E3などの展示会やイベントでは、メーカー主催のオーバークロックコンテストが頻繁に開催されており、中にはクーリングに液体窒素を使う人もいるとか)向けの製品でもあるので、このマザーボードには電源スイッチとリセットボタンがオンボードで実装されています。(注:オーバークロッカーは、PCケースを使用しないためマザーボードをショートさせて電源スイッチの代わりにしている事が多い)

・メインメモリ

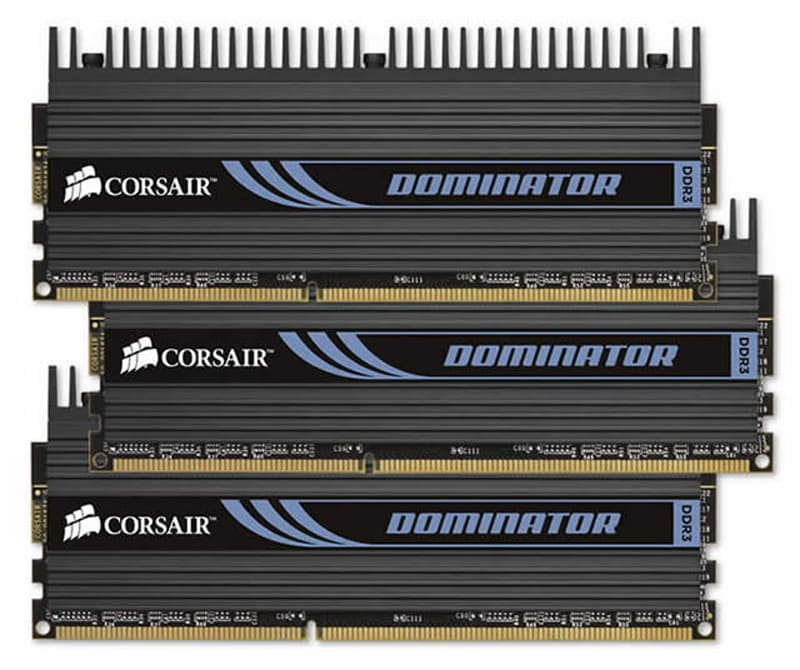

Corsair社のブルームフィールド向けの製品を選びました。

2GB×3枚のセットを2つ買って、2GB×6枚の12GBにしました。 おかげでマザーボードのメモリスロットは全て埋まりました。(^ ^;)

フィン付きのヒートスプレッダ装着済みの製品なので、クーリングの心配はしていませんが、用心のためにZalman社のメモリ用クーリングファンも付けました。

かなりガッチガチに締めるタイプの製品なので、取り付けには苦労させられましたが、しっかり動作してくれているようです。 高負荷時でも、動作温度は40℃前後で推移しています。

・VGA

VGAは、nVIDIAのGTX285を選択。 ASUS社の製品を選びました。 ASUS社の製品は、何故か他のメーカーと比較して安いので。

ただ、そのせいか結構品薄なようで、amazonではどこも品切れ。 再入荷の予定無しだったので、楽天で発注しました。

400系ではなく200系にしたのは、安いというのもありますが、それと同時にSLIを構築したかったからです。

一瞬、400系もいいかな?と思いましたが、やはり予算的に無理があり、SLIが組めない(注:製品にもよるが、480を1枚と285を2枚がほぼ同じ価格)ので、400系導入は将来的に、というコトにして、今回は285でSLIを構築する事にしました。

しかし、285は以前にも記した通り、電源に6ピン×2を使用している関係上、配線がとんでもない事に……。

電源ユニットの項で詳しく説明しますが、予想していた以上に苦労させられました。

しかし、その分グラフィック性能は高いです。 CS:SやHL2、L4Dがフルスペックで問題なく動作します。 L4Dでは、Vシンクを切るとfpsが250を超えます。(笑)

とんでもない。 ってゆーかむしろあり得ない。(笑)

ただし、DoWⅡをフルスペックで動作させようとすると、SLIフル稼働でもラストミッションで微妙にラグったり(!)、時にはエラー落ち(!?)する事も。

……どんだけ重いんだよDoWⅡ。

・HDD

SSDにしようかとも思いましたが、やはりコストパフォーマンスが悪過ぎるので却下。 ウェスタンデジタル社の6Gbps対応の7200rpm、1TBのモデルを選択しました。

500GBぐらいでもいいかなぁ~と思いましたが、6Gbps対応のモデルは1TBのみなので、仕方なくコレで。 まあ、予算的にも収まる範囲内だし、いいかなって。(笑)

パーティション分けして2ドライブ化しようかとも思いましたが、結局のトコロパーティション分けと言っても、HDDそのモノが物理的に壊れたらパーティションもへったくれもあったものではないし、どうせすぐにゲームでいっぱいになるだろうし、作業もメンドクサイし。

なので、1TBのシステムドライブとして使用しています。

ちなみに、現在の使用率は約20%。 早くも旧PCのHDD容量(注:250GB)に達しようとしています。(笑)

・光学ドライブ

以前にも書きましたが、BDは昔のLDみたいな存在になり、今後もDVDが主流のまま安定するだろうという予測から、DVDドライブでいいかなぁ~と思っていたんですが、調べてみたらBDドライブが結構値下がりしてきていて、予算内で収まりそうだったので思い切ってI/OデータのBDドライブ(注:書き込み対応)にしました。

I/Oデータの製品でなくても、バッファローでもLGでも良かったんですが、amazonで検索して最初に出てきたのがI/Oデータの製品だったので。(^ ^)

製品には、Win98時代から高い評価を得てきたメディアプレーヤー、WinDVDのBD対応バージョンがバンドルしており、インストールすればBDソフトも観れます。

が、僕はBDソフトを持っていないので(笑)、未だにBDを再生してテストした試しがありません。

BDドライブなのに。(笑)

・CPUクーラー

以前にもCPUクーラーの解説をした時に書きましたが、最初から水冷にしようと考えていました。

で、Zalman社の自然循環式の製品にしようかと思いましたが、何をどうがんばっても予算オーバー。 加えて初めての水冷なので組み立てに不安が……。

と思っていたら、前々回ご紹介したCorsair社のH50が雑誌で紹介されていたのを見て、「コレだッ!!」と即決。 予算的にも余裕で収まりました。

しかし、組み立ては思っていたよりも苦労の連続。

紹介されていた雑誌記事にも書かれていましたが、ウォーターポンプが内臓されている関係上、ウォーターブロックがかなり重いので慎重に組み立てないとマザーボードに落としそう。

加えて、パイプがかなり固いので、マザーボードをPCケースに固定する時や、ラジエーターの取り付けの際はかなり気を付けないと、パイプがビヨンビヨン跳ねて危ないので注意が必要です。

しかし、その分性能は良いです。

ゲーム等で高負荷をかけた時でも、CPUの温度は40~50℃程度に抑えられています。

ただし、クーリングファンの電源をCPUファンから取っている関係上、高負荷時には自動的にファンの回転数が上がり、ビュンビュン回ってうるさいです。

ちなみに、最近になってCoollT Systemsというメーカーから似たような製品がリリースされました。 コチラの方が多少安いみたいです。

また、ウォーターブロックが少し大きくなりますが、取り付けはコチラの方がラクみたいだし、ウォーターブロック側のパイプコネクターがLアングル式になっていて角度を変えられるので、パイプの取り回しもラクになるっぽいです。

・電源ユニット

電源ユニットは、Corsair社のケーブル脱着式850Wの製品を選びました。

旧PCの時は600Wでしたが、今回はSLIの構築を前提に考えていたので、より大容量のモノにしたかったし、電源ケーブルの取り回しにはいつも苦労させられていたので、絶対に脱着式にしようと。

色々とリサーチした結果、Corsair社の製品がコストパフォーマンス的にもベターなようだったのでコレにしましたが、他社の製品でも同等の機能と性能を有する製品はあります。

しかし、SLIを組んだ関係上、結局はVGA用6ピンケーブルを2本も追加しなければならなかったので、やっぱりケーブルの取り回しに苦労させられる事に。 もうエアフローも何もあったモノではありません。

ただ、容量的にはかなり余裕たっぷりです。

DoWⅡをフルスペック動作させると、CPUもSLIもフル稼働しますが、消費電力が600W近くになる事もあるので、旧PCの電源ユニットでは確実に容量不足になってるトコロです。

将来的に、GTX400系でSLIを組む事も考えており、さらに消費電力が増大する事が予想されますが、これなら大丈夫でしょう。

ただ、3Way‐SLIは厳しいかも。 やっぱり、3Wayを組むなら1000Wクラスが必要かもしれないです。

・ケース

オウルテック社のフルタワーケースを選びました。

これまでミドルタワーばかり使っていましたが、背面パネルが足りなかったり、配線の取り回しに苦労させられた経験から、もういっその事一番デカいヤツにしてやれ! というコトでフルタワーにしました。

しかし、今後は中身を入れ替えるだけでケースは代えないつもりなので、見た目も長く使えるように飽きの来ないシンプルなデザインのモノが良いなと。

ただし、カッコ良くて性能や品質に優れたモノでなければ、長く使う事は出来ないので、妥協する事無く吟味に吟味を重ねた結果、オウルテック社の製品にしました。 名前も『黒鉄(くろがね)』と、なんか強そうな名前だし。(笑)

前面パネルにインテーク用のクーリングファンが取り付け出来るんですが、フロントパネルがメッシュ加工の上エアフィルター付きなので、内部にホコリが入り難い設計になっています。

ただし、このすぐ後ろに脱着式の3.5インチのハイドベイがあるんですが、エアフローの邪魔になるので外しました。 HDDは、パッケージに付属するブラケット(注:本来はFDD用だが、HDDにも使える)を使って、5インチベイに設置してあります。

また、天面には排気、もしくは吸気、どちらにも使えるファンポートがあり、僕は14cm角のクーリングファンを付けて排気にしてあります。

そう言えば、フロントには左開きのフルメッシュ加工したドアが付いていて、付属のカギでカギがかけられるようになっているんですが、……どういう意味があるんでしょう? 光学ドライブが使えなくなるなるだけで、サイドパネルや背面パネルを外せば、HDDはカンタンに取り外せるワケだし、そもそも電源スイッチもドアの外にあるし。

防犯になってないよ?

・その他

前回ご紹介したサウンドカードや、ファンコントローラー、さらには光るクーリングファンも装着しました。

見た目はかなりハデです。

こんなカンジ。(↓) サイドパネルを外すと、こんなに明るい。(笑)

サイドパネルを外すと、こんなに明るい。(笑)

しかし、やたらと配線だらけですね。 SLIとファンコントローラーのせいです。 もうエアフローなんてあって無きがごとし。

背面パネル用のクーリングファンユニットが欲しいトコロです。

それと、前回までの記事で入力デバイスとディスプレイについて書いてませんでしたが、既に以前の記事で紹介した製品をそのまま継続して使用しているので割愛させて頂きました。

また、OSはWin7のアルティメットエディション、64bit版をインスコしました。 せっかく買った12GBのメインメモリをフル活用したかったので。

・ベンチマークテスト

さて、そんなカンジの新PC(注:名前はCyberStation03A。 3台目なので03だが、僕の自作PCは代々この名前なのだ!)ですが、実際の性能はいかほどなのか気になるトコロ。

ではまずコチラから。(↓)

Vistaと7に標準実装されている『Windowsエクスペリメンツインデックス』です。

Vistaと7に標準実装されている『Windowsエクスペリメンツインデックス』です。

スコアは1.0~7.9までの間で示されますが、ご覧のようにほとんどの数値が7.5以上です。

HDDの転送速度だけは5.9と極端に低いですが、これはHDDよりも高速なSSDではないためと思われます。

本当は、N‐Bench3や3DMarkでテストしたかったんですが、N‐BenchはVista以降動作しないし、3DMarkはVantegeの有料版を買うしかないので、無料で使えて高性能なベンチマークソフトはないかなと探していたら、あった! UNiGiNEというメーカーのベンチマークウェアで、『Heaven Benchmark』という名前です。(注:他にもいくつか種類がある)

UNiGiNEというメーカーのベンチマークウェアで、『Heaven Benchmark』という名前です。(注:他にもいくつか種類がある)

最新のDirectX11に対応するだけでなく、テストの際DXレベルを選ぶ事が出来るため、Win7のみならず、VistaやXPでも使用出来ます。

テストを実行すると、高品位のリアルタイムレンダリングの3DCGムービーが始まり、3分ほどでテストは終了します。

終了すると、以下のようなリザルトが表示され、HTLM形式で保存しておく事も出来ます。 ただし、処理がやたらと重く、マシンスペックによっては激しく処理落ちする事もあります。

ただし、処理がやたらと重く、マシンスペックによっては激しく処理落ちする事もあります。

試しにモバイルで動作させてみましたが、スコアもfpsも左図の10分の1程度でした。(笑)

旧PCは計測していませんが、旧PCはモバイルとほぼ同等の性能なので、数値的には同じぐらい、すなわち新PCの10分の1程度と思われます。

無料だし、何よりご覧通りCGの完成度は3DMarkに匹敵するモノなので、オススメです。

いずれにせよ、良いマシンになったと思います。

これから向こう5年間の任期(の予定)をしっかりと全うしてくれ給え!

といったトコロで、今週はココまで。

楽しんで頂けましたか?

ご意見ご感想、ご質問等があればコメにどうぞ。

来週もお楽しみに!

それでは皆さんまた来週。

お相手は、asayanことasami hiroakiでした。

SeeYa!(・ω・)ノシ

きょーのはちゅねさん♪

LOVE&PEACE

Thanks for youre reading,

See you next week!

‐関連ウェブサイト‐

・UNiGiNE公式ウェブサイト

※記事の中で紹介したベンチマークウェアの公式サイトです。 ベンチマークウェアは、このサイトから無料でDL出来ます。

・negitaku.orgプロフィールページ

※negitakuの僕のプロフィールページです。 新PCに使用したパーツのメーカー名、製品名はコチラで確認して下さい。