-Creater's Lab #07-

皆さんおはこんばんちわ!

asayanことasami hiroakiでっす!(・ω・)ノ

年末ですね!

今年2014年も、残りわずかとなりました。

皆さんは、今年一年どんな年でしたか?

僕はと言うと、一応目標にしていた(民間だけど)資格を取得。 それ以外は、まあ可もなく不可もなく、クリスマスも何のサプライズもなく、いたって平穏な一年だったように思います。

まあ、劇的な変化は良くも悪くも心身の負担になるので、平穏が一番ですよ。

しかし、それは同時に進歩がなかったのと同義なので、来年は少しでも前に進めるように努力したいと思う。

……出来れば……。(←オイ!)

……ムリかなぁ~……。(←既に気持ちで負けてる)

それとは関係ありませんが、年の瀬が迫ってくると近付いてくるのが、毎年恒例のあのイベント。

……あ、コミケではないです。

コミケもココ数年、情熱が薄れちゃって……。

しかし、コミケよりも気になっているのがコチラ!(↓)

毎年夏冬恒例、年に2回のインターネットライブイベント、AGDQ2015! 冬GDQ2015です!

今年も、現地時間1月4日から1週間に渡って開催され、募金を募ります。 集めた募金は、ガン治療やガン患者の支援を行う“Prevent Cancer Foundation”に寄付されます。

はてさて、今回はいったいどんなゲームのスーパープレイが観れるのか? そして、ライブイベントならではのハプニングは今回もあるのか?(^ ^;)(注:前回の夏GDQでは、隣のイベントスペースでMLBのセミナーが始まってしまい、開催期間中の2日間に渡って騒がしかった。 また、前々回の冬GDQでは、会場のホテルの火災報知機が突然鳴り出し、放送が一時中断する騒ぎがあった。 幸い、誤作動だったようだが、この時の様子が視聴者によってソッコーでYouTubeにアップされた)

冬GDQ2015は、日本時間1月5日の午前2時頃よりスタート。

開催期間7日間、合計168時間、ノンストップで生放送!

鑑賞は、主催するSDAのウェブサイト(→コチラ)か、TwichのSDAチャンネル(→ココ)でどうぞ!

ゲーマーたちのスーパープレイをぜひ一度、ご堪能あれ!

それとはさらに関係ありませんが、依然として噴火を続けている小笠原諸島の西之島、現在はこんなカンジだそうです。(↓)

すげーデカくなってる!Σ(゜Д゜;)

現在、総面積は東京ドームの約48倍(!!)だそうです。

今年の5月の時点で、総面積は東京ドームの約18倍程度だったので、半年ほどで2.5倍以上にまで大きくなった事になります。

ま~噴火口も“火山”と呼べるほど立派になっちゃって。

ってゆーか、育ち過ぎじゃないのか?(´・ω・`)

しかし、まだまだ成長中。 ドコまで大きくなるコトやら。

僕が生きてる間に、上陸可能になってるといいなぁ~。

死ぬまでに、一度は行ってみたいですね。

それとはさらにさらに関係ありませんが、先日PSNでこんなDL専用ソフトがリリースされました。

Amanita DesignのFlashADV、『Machinarium』(注:“マシナリウム”と読むナリ)です!

マジで!?Σ(゜Д゜;)

すげービックリした。

知らない方のために紹介すると、これはチェコのインディーズゲームメーカーが開発したFlashベースのADVで、昔のイジメっ子に捕らえられた恋人を助けに行くという内容。

数十に及ぶミニゲームで構成された、いわゆる“クリックゲー”ですが、サイバーパンクを踏襲したヴィジュアルと、エレクトロニカのBGMが高く評価され、数多くのインディーズゲーム賞を総なめにした名作。

元々は、PCで2009年にリリースされ、当ブログでも2010年に一度紹介し、その後映画解説などでも何度も取り上げました。

それぐらい、筆者もハマったゲームです。

ゲームそのモノは、インディーズゲームらしく早ければ1日。 遅くても3日もあれば攻略可能な程度の規模ですが、ヴィジュアルデザインがとにかく秀逸で、アメリカのゲームにも、ましてや国産のゲームには全く無いヴィジュアルが楽しめます。

足掛け5年にしてようやくコンシューマに移植された、隠れた名作ゲーム。 ぜひ一度、その凄さを堪能して頂きたいです。

ちなみに、コンシューマ版なので日本語化されているかもしれませんが、正直不要。 ゲームは、上図のように全ての会話がチップアニメで表現されているので、英語が全く出来なくても無問題。 ストーリーも十分理解出来ます。

……そう言えば、PSNがクリスマスにサイバーテロに遭って障害が出たらしいですが、……どうなんでしょう? もう完全復旧してるのかな?

いつも思うんですが、サイバーテロって、ホントワケわかんないですよね。

どんな意図でやってるんだろう?

“ネットワークの自由を云々”とか主張しても、こういうコトがある度に、ユーザーの不信感を高め、ネットワークセキュリティソフトが注目され、ソフトメーカーのフトコロが潤うだけなのに。

言ってる事とやってる事が矛盾してるのに気付いてない。

<今週の特集>

さて、今年最後の特集コーナーは、先週の続き。 年末のこの時期にピッタリな『クリエーターズラボ』のコーナー。 フリーウェアを使った、自作カレンダー制作講座、後編です。

今回も最後までよろしく。

・画像の加工

前回までに用意したソフトと素材を利用して、カレンダーを作成していくワケですが、まずは用意した元画像をPhotoShopでちょっとだけ加工します。

通常、ネットで公開されている画像と言うのは、PCの壁紙向けに作られているため、3:4のスタンダードか、9:16のワイド、もしくは1:1.6のXGAなどのアスペクト比で作成されており、壁紙を前提としていないイラストなどだと、アスペクト比が一定せず、横長だけでなく縦長なんかもあったりします。

しかし、プリンターや印刷ソフトの関係で、一般で利用出来る用紙のサイズとアスペクト比には限りがあり、用紙によってアスペクト比が異なります。

そこで、最終的に印刷した時の見栄えを良くするために、使用する用紙に合ったアスペクト比に画像を加工しておくと、これ以降の作業で「アッルェェェ??(´・ω・`)??」というコトが避けられます。

今回は、作例としてハガキサイズ(注:100×148mm)を選んだので、元画像をこのサイズに合わせて加工します。

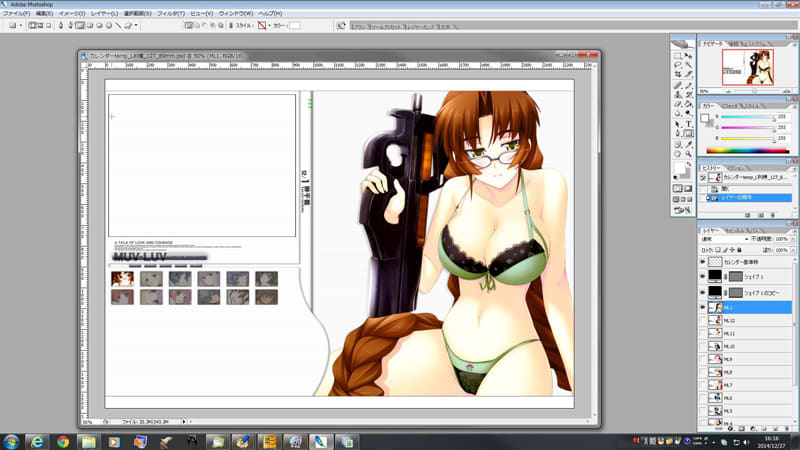

今回は、このように加工しました。(↓)

ハイ、『マヴラヴ』です。 『オルタナティヴ・トータルエクリプス』ですね。

前回紹介した“Konachan.com”でたまたま見つけて拾いました。 何年か前に、実際にカレンダーに使われた画像なので、カレンダーが入るスペースがあるので丁度良いし。

……まあ、『マヴラヴ』はゲームもアニメも全くやったコトも見たコトもないんですが。(^ ^)

それはともかく、元画像は上下の幅が少し足りないので、これを補う必要がありました。

まず、PhotoShopで元画像を読み込み、これとは別に<ファイル→新規作成>で新しいカンバスを用意します。

カンバスサイズは、ハガキサイズの100×148mmで、解像度は300bpi。 450dpiぐらいあっても良いかも。

ココに、元画像をコピペ(注:元画像を<選択範囲→全選択>で範囲を指定し、<編集→コピー>でクリップボードにコピー。 新規カンバスに移って、<編集→ペースト>で貼り付け)します。 そして、カンバスいっぱいになるように、元画像を拡大(注:<編集→拡大>)します。

もちろん、拡大する時は“アスペクト比を固定”を忘れずに。

PhotoShopは、元々写真加工用のフォトレタッチソフトなので、拡大による画像補正機能も優れており、ある程度までなら十分な画質を保ってくれます。

基本的には、これだけで加工は十分ですが、今回はさらにシェイプツールを使って元画像の上下に細いラインを入れ、カレンダーが入るスペースに“アタリ”となる枠線を入れました。

これは、別レイヤーにしておき、枠線のあるモノとないモノとを別々にレンダリング出来るようにしておきます。

加工が済んだら、<ファイル→Web用に保存>でJPEGにレンダリングします。

サイズはそのまま。 画質は100で、画質優先でレンダリングします。

・カレンダーを作成

加工した画像を適当な場所に保存したら、カレンダー作成ソフトのプリカレを起動。 画像をカレンダーに加工します。

まず、<テンプレートから作成>で新規作成ダイアログを呼び出し、用紙サイズを<L判>、用紙方向を<横>に指定。

用紙サイズをL判にしたのは、アスペクト比がハガキサイズに近い(注:ハガキは1:1.48。 L判は1:1.43。 A4だと、1:1.41になる)ため。 写真の取り込みの際、<用紙の幅に合わせる>を選びます。

カレンダーのテンプレートは、<カレンダー:横3連>。 最終的に必要なカレンダーは一つだけですが、二つは“削除可能”なので、横3連を選んでおきます。

次に、写真(画像)を取り込みますが、まずは先ほどの画像加工で説明した枠線のあるモノを選びます。

これで、まずはカレンダーの位置を決めて、後で画像だけ差し替えるワケです。

最後に作成年月を<2015年1月>にして、OKボタンをクリックします。

フォントなどは、後で変更可能なので、デフォルトのままです。

ココから、カレンダーを加工していくワケですが、まず右のサイドバーにある<カレンダーの位置をロックする>のチェックボックスを外します。

次に、不要な二つのカレンダーを右クリックし、<選択されたカレンダーを削除>で削除し、カレンダーを一つだけにします。

このカレンダーを、ドラッグ&ドロップで枠線の位置に移動させます。 この時、右のサイドバーにある移動ボタンで移動させる事も可能ですが、真ん中の数値を調整し、移動量を変更しながらやると良いです。

大きく移動させたい時は数値を大きくし、小さく移動させたい時は、数値も小さくします。 ちなみに、数値の単位は“ピクセル”です。

適当な位置に移動させたら、カレンダーを右クリックし、<選択されたカレンダーの設定>で設定ダイアログを呼び出します。

設定ダイアログでは、タブ毎に文字サイズや年月、フォント、文字の色などを細かく変更、指定出来ますが、タブ毎に個別になっているため、例えばフォントサイズを変更するならば、“年”だけでなく他の“月”や“曜日”も変更しなければいけません。

作例では、あまりにメンドくさかったのでデフォルトのままにしてあります。

また、“その他”のタブでは、カレンダー全体のサイズを変更出来ますが、幅と高さ、それぞれをピクセル単位で、ドロップダウンリストから選ぶ形式を取っています。

なんでこんなコトになっているのかと言うと、文字サイズの関係で、カレンダーサイズの最小値が決まっているからです。

幅と高さ、どちらも“+0”にしてもカレンダーが大きく、それよりも小さくしたい場合は、他のタブで文字サイズを小さくする必要があります。

大きくする分には、“+300”までですが、文字サイズを大きくすれば、それよりも大きなサイズになります。

サイズは、画像とのバランスもあるので要調整ですが、作例では、文字サイズはデフォルトのまま。 幅を+63、高さを+24にしました。

フォントなんかもデフォルトのまま。 凝り出すと、いつまで経ってもカレンダーが完成しないので。

カレンダーの位置とサイズが決まったら、右のサイドバーにある<写真の取り込み>をクリックして、画像を枠線のないモノに差し替えます。 これで、カレンダーの位置とサイズはそのままに、画像だけを差し替える事が出来ます。

そして、<ファイル→画像ファイルに保存>でJPEGにレンダリングします。

L判用なので、解像度がちょっと低いですが、実際に印刷した完成品は、全く問題なしでした。

同様に、画像を差し替え、カレンダーの設定ダイアログで“月/月(文字)”を2月に変更。 そして、JPEGにレンダリング。

これを繰り返し、1年12ヵ月分を全て、JPEGにレンダリングします。

・印刷

最後は印刷です。

エプソンのEPPを起動し、<写真選択>でカレンダーに加工したJPEG画像を選択。

次に、<用紙選択>の<用紙サイズ>で“ハガキ”。 <用紙種類>で“EPSON写真用”を指定します。

用紙は、EPSON社製のモノである必要はありません。 他社のモノでもノンブランド品でも、妥協出来る程度の違いしかありません。

また、給紙方法はプリンターに準拠しますが、<フチなし>のチェックボックスは外したままで。 少なくとも、筆者はその方が上手くいきました。

最後に、<レイアウト調整>に移動し、左のレイアウトテンプレートから“四辺余白3mm”を選びます。

以上の設定が済んだら、右下の<印刷>のボタンをクリックし、印刷してみましょう。

・完成!

印刷したら、印刷結果をチェックし、問題なければ他の月のも印刷しましょう。

そして、出来上がったカレンダーは、百均や雑貨屋さんで買ったフォトフレームに入れます。

それがこちら。(↓)

どーですかお客さん!

手作りとは思えない、このまま売っていてもおかしくないような出来っしょ?

加工した画像によっては、印刷の際に余白などが要調整かもですが、基本的には、以上のような手順でカレンダーを作成出来ます。

プリカレがちょっととっつき難いカンジのソフトなので、多少慣れが必要かもですが、作業自体はそんなに手間もかからず、1日で終わる程度です。

間もなく2014年も終わり。 新年に向けて、フリーウェアでカレンダー作成、やってみてはいかがでしょうか?

といったトコロで、今週はココまで。

楽しんで頂けましたか?

ご意見ご感想、ご質問等があればコメにどうぞ。

今年も、ヲタク兼へタレゲーマのブログ、『週刊! 朝水日記』をご愛顧頂き、誠にありがとうございました。 来年も、変わらぬご愛顧を頂けたら幸いです。

それでは皆さんまた来週。

お相手は、asayanことasami hiroakiでした。

良いお年を~!(・ω・)ノシ

Thanks for youre reading,

See you next week!

-Creater's Lab #06-

皆さんおはこんばんちわ!

asayanことasami hiroakiでっす!(・ω・)ノ

先週の雪! スゴかったですね~。 名古屋では、25cmも積もったそうだし、日本海側を中心に、各地で雪崩や土砂崩れなどの被害もあった様子。 気象予報士のツイッターでは、いわゆる“爆弾低気圧(スーパーフリーズ)”の出現に、「こんな天気図見たコト無い!」と大騒ぎだったとか。

筆者の在住地域でも、土曜日の昼間に台風かと思うような強風が吹き荒れ、それがようやく収まった夕方頃から降雪開始。 夜から翌日曜日まで降り続け、最大15cm近くの積雪となり、近年希に見る大雪になりました。

時折りしも、衆院選の真っ只中! 大雪の中を投票に行かれた方も多かったのでは無いでしょうか?

……もしかして、今回の選挙の低投票率って、この雪が原因の一端ちゃうん?(´・ω・`)

ちなみに、結果の方はやっぱり予想通りでしたね。 自民圧勝。 予想通り過ぎてつまらん。

選挙も雪も、それはそれはサムい結果になりました、とさ。

そしてこの週末は雨か!

この頃、週末の度に天気が悪いような気がする……。

それとは関係ありませんが、当ブログのアクセスカウンター、ようやくマトモな数字になってきました。 ……それでもやや多めなような気がしますが、どうやら、botの大量アクセスがあったようです。

gooさん、bot対策ぐらいシッカリやって欲しいです。

こーゆー基本的なトコロがOCNのブログ人とはorz...。つД`)゜。

それとはさらに関係ないですが、OCNのウェブサービスも終了するそうです。

ブログに続いてウェブまで……。

まあ、OCNのウェブサービスは、前々から他のプロバイダなどのウェブサービスと比較して「サービス悪いなぁ~。」と思っていたので、ある意味案の定の結果ではありますが。

……まさか、オンラインストレージまで止めようとか思ってないでしょうね?(´・ω・`)?

<今週の特集>

今週の特集コーナーは、年の瀬間近! 来年の準備を始めなければならないこの時期にピッタリの『クリエーターズラボ』です。

超久々。 2010年の夏以来、実に4年半ぶりの『クリエーターズラボ』です。

今回は、フリーウェアを使ってカレンダーを作ります。

カレンダーは、毎年毎年中々「コレ!」といったモノがなく、いつも探すのに苦労させられていたので、「それならもういっそのコト自分で作ってしまえ!」というコトで、フリーウェアをDLして作ってみました。

以下は、その作り方と結果です。

・用意する

まずは下準備。 必要なモノをそろえましょう。

1.元画像

カレンダーの元になる画像は、もちろんお好みで良いんですが、可能な限り高解像度のモノを使いましょう。

最終的に印刷する際、解像度の違いは印刷結果にハッキリと出ます。 たとえPCのディスプレイ上で問題なくても、印刷すると「アッルェェェ??(´・ω・`)??」というコトがよくあります。

目安としては、最終的に印刷する用紙サイズにもよりますが、A4までで最低限フルHD解像度(注:1920×1080pix)。 出来れば、4K(注:3840×2160pix)は欲しいトコロ。

写真用2L版(注:127×178mm)以下の用紙サイズであれば、フルHDでも十分です。

逆に、A4より大きなA3、A2、A全サイズのポスターにするのであれば、今回紹介する方法ではキレイに印刷出来ない事があるので、あまりオススメ出来ません。

今回は、ハガキサイズ(注:100×148mm)の卓上カレンダーの作成を前提に説明していきます。

ちなみに、元画像の入手先として、こんなサイトを利用してみてはいかがでしょうか?(↓) これは、海外の画像保管サイト、“Konachan.com”のサーチワード“vocaloid”のページです。(注:本来はアドが常時表示されているため、左図は画像を一部加工してあります)

これは、海外の画像保管サイト、“Konachan.com”のサーチワード“vocaloid”のページです。(注:本来はアドが常時表示されているため、左図は画像を一部加工してあります)

日本のアニメやマンガ、ゲームなどの画像を取り扱っているサイトで、本来はPCのデスクトップ壁紙用の保管サイトなんですが、壁紙には使えそうに無い解像度&アスペクト比の画像も多数あり、中には公式のイラスト(注:いわゆる版権画像)や、ネットで公開されているイラスト作品、同人イラスト、ドコから手に入れたのか同人CDなどのジャケットに使われている元イラストなど、有名なモノから貴重なモノまで、推定数百万(!)もの画像が保管されています。 中には、ウケ狙いのネタモノも。(笑)

似たようなサイトは、海外にはかなりの数があり、日本国内のサイトとしては、pixivやピアプロなんかがありますが、どちらもアカウントを取得しないとそもそも画像が見れない、というサイトです。

しかし、このKonachan.comを始めとした海外サイトでは、画像の投稿やコメントの投稿にはアカウントの取得が必要ですが、閲覧だけならばアカウント不要がほとんどなので、気軽に使えると思います。

ただ、海外サイトなので全て英語。 検索ワードも、英語か、最低限ローマ字表記でなければなりません。

しかし、サーチにオートコレクト機能があるので、最初の数文字を入力すれば、大概目的のワードがドロップダウンにリストアップされるので、そこから探すと良いでしょう。

検索ワードは、画像に貼られたタグによって分類されており、分類毎に作品タイトル(紫)、キャラクター名(緑)、絵師(黄)、関連ワード(ピンク)というように色分けされています。

これを参考に、検索ワードを色々と入力してみると良いのではないでしょうか?

ちなみに、“vocaloid”は、大の親日家としても有名なアーティスト、レディー・ガガが、東日本大震災の慰問のために来日した際、リスペクトしてコスプレしたのが記憶に新しいですが、その通り海外でも極めて人気の高いジャンルで、Konachan.comでも人気が高く、この検索ワードだけで14,000件以上(!!)がサーチヒットします。

なので、キャラクター名での絞込みをオススメします。

また、このサイトのトップページ(注:→コチラ)からだと、前記したオートコレクトが機能しないので、注意が必要です。

サーチヒットしたサムネイルから目的の画像を見つけたら、サムネイルをクリックして画像ページに移動。 表示された画像を右クリックし、出てきたポップアップから“名前を付けて画像を保存”でDLします。

その際、ページの上部に“This image has been resized. Click on the View larger version”(訳:この画像はリサイズされています。 最大解像度を見る場合は、ココをクリック)というメッセージとリンクがある場合は、リンクをクリックして最大解像度(注:サムネイルの下部に書いてあった解像度)を表示してDLしましょう。

ち・な・み・に。

海外サイトですので、エロも大量にあります。 しかも、中には(日本の作品でも)無修正のモノ(!?)もあったりします。

閲覧&DLは、飽くまでも自己責任でよろしくどうぞ。

2.画像加工ソフト

DLした画像、あるいは写真などを、後述するカレンダー作成ソフトで使い易いように加工するソフトが必要です。

筆者は、フォトレタッチの定番、PhotoShopを使っていますが、フリーウェアや低価格シェアウェアでも優秀なソフトは多い(注:筆者は使ってない。 インターフェースがPhotoShopと違い過ぎて使い難いので)ので、そちらを利用しても良いかと思います。

また、現在Adobeでは、PhotoShopの旧バージョン、CS2がフリーウェアとして無償公開されています。

PSだけでなく、AcrobatやAfterEffectsなど、買うと10万から20万以上するAdobeのソフトが、完全無料で使えます!ノ゜∀゜)ノイェイ

……た・だ・し。

いずれのソフトもWinVista、Win7/8には非対応で、インストールしても起動してくれない。 そもそもインストール出来ない事があります。 また、バーチャルPCやXPモードでも、Vista以降のOS環境下では起動しない、インストール出来ないなどの不具合が確認されています。(注:Adobeでも、動作保障はしていません)

筆者が試した中では、唯一WinXP環境下でのみインストールに成功&起動、動作確認出来ました。

言うまでもなく、WinXPは、既にMSのサポートが終了しているOSなので、使用はオウンリスクです。

DL&使用は、飽くまでも自己責任で以下同文。

3.カレンダー作成ソフト

カレンダー作成ソフトは、フリーウェアとして大量にアップされており、フリーウェアDLサイトのVectorや窓の社などで検索、DL出来ます。

しかし、カレンダー作成ソフトは大量にありますが、実はその大半がPCのデスクトップに常駐するガジェットとして動作し、印刷には対応していないというのがほとんど。 印刷を前提としたソフトは、実は数えるほどしかありません。

今回は、印刷用のカレンダー作成ソフトとしては最も多機能、かつ自由度の高いasayanオススメソフト、g‐iworksさんの“プリカレレボリューション”を使用します。

Vectorや窓の社からもDL出来ますが、上記のリンクは公式サイトのリンクで、このページからもDLが可能です。

3種類の用紙サイズ(注:A4/写真用L判/名刺サイズ)に対応し、全28パターンのレイアウトテンプレートが用意されており、カレンダーの作成から印刷までをこのソフトだけで行う事が可能です。 単純なモノであれば、12ヵ月分(注:すなわち12枚)を1日で作成、印刷出来ます。

しかし、使い方にちょっとしたコツが必要で、操作方法が多少分り難いので、今回の解説をベースに、テストを繰り返して頂くと良いのではないかと。

これ以外にも、似たようなソフトはいくつかありますが、筆者が試した中ではコレが一番多機能で、筆者の狙った通りのカレンダーが作成出来たので、今回はこのソフトをベースに話しを進めていきます。

4.印刷ソフト

プリカレでも、印刷は可能は可能ですが、より狙い通りのカレンダーを作成するために、印刷用のソフトを用意しておくと良いと思います。

プリカレは、いかんせんフリーウェアであり、開発側のテストが不十分なため、全てのメーカーのプリンターに100%対応している、というワケではありません。

そこで、プリンターメーカー各社がリリースしているプリンター機種に合った印刷ソフトを使う事で、そうした不具合を回避する事が出来ます。

プリンターメーカー各社がリリースしているプリンターには、それぞれの機種に適した印刷ソフトがバンドルされており、専用設計のため汎用性はありません(注:他社のプリンターだと、印刷結果に不具合が生じる、あるいは印刷そのモノが出来ないなど)が、対応のプリンター機種であれば、専用設計らしいキレイな印刷結果を得られます。

筆者は、エプソンのEP‐804Aというプリンター機種を使用しているので、これにバンドルされるエプソンの“Easy Photo Print”(以下、EPP)というソフトを使用しました。

少なくとも、PhotoShopやプリカレで印刷するよりは、狙った通りのキレイな仕上がりになりました。

他にも、キャノンやゼロックスなどのプリンターメーカーの機種には、それぞれに印刷ソフトがバンドル、あるいは公式サイトからDL出来るハズなので、これらを利用すると良いのではないかと思います。

5.用紙

最終的に印刷に使う用紙です。

これは、お好みで良いと思いますが、クォリティを妥協出来るのであれば、安価なスーパーファイン(マット)でも良いでしょうが、せっかくなので、ココは写真用光沢紙を使ってみましょう。

プリンターメーカー各社では、各社毎に自社のプリンターに適した用紙をリリースしていますが、他社のモノであってもそれほど違いはありません。 それこそ、ノンブランドのモノ(注:百均)でも、結構良い印刷結果が得られます。

筆者は、入手のし易さからノンブランド品を使用しましたが、それほど見劣りするような結果ではありませんでした。 十分だと思います。

ただし、注意しなければならないのは用紙のサイズです。

上記した通り、プリカレではA4と写真用L判には対応していますが、名刺サイズは8面と10面で、開発者の説明では、エーワン社のモノのみに対応しているとのコト。

そのため、それ以外のサイズ(注:2L判、ハガキサイズなど)には印刷出来ません。

エプソンのEPPであれば、同社がリリースしている用紙の種類/サイズ、全てに対応しているので、サイズを変えて同じモノを印刷するコトも可能です。

筆者は、卓上カレンダーが欲しかったので、卓上に適したハガキサイズにしました。 プリカレでは対応していないサイズなので、EPPが必要なのですよ。

他のメーカーの印刷ソフトでも、対応/非対応があるかもしれないので、印刷ソフトで印刷可能な用紙の種類、サイズを予め確認しておきましょう。

6.その他

以上を用意すれば、カレンダーの作成は可能ですが、百均やホームセンター、あるいは雑貨店などで買えるフォトフレームを用意しておくと良いでしょう。

作成したカレンダーを、これに入れて使うワケです。

これは全くのお好みなので、印刷したサイズにあったモノを探して頂ければ良いかと思います。

それでは、必要なモノがそろったトコロで、早速カレンダーの作成を始めましょう!

……と、言いたいトコロですが、今回はこれにてto be continuedなのですよ。

といったトコロで、今週はココまで。

楽しんで頂けましたか?

ご意見ご感想、ご質問等があればコメにどうぞ。

来週もお楽しみに!

それでは皆さんまた来週。

お相手は、asayanことasami hiroakiでした。

SeeYa!(・ω・)ノシ

Thanks for youre reading,

See you next week!

-Creater's Lab #05-

皆さんおはこんばんちわ!

asayanことasami hiroakiでっす!(・ω・)ノ

8月です!

暑中お見舞い申し上げます。

……って言うにはちょっと遅かったかもしれませんが(笑)、毎日毎日暑いッスねぇ~。 僕はコンビニ務めなので、夜勤仕事で室内なんだからそうでもないだろうと思われるかもしれないですが、連日の熱帯夜で茹りそうです。

まあ、夏ってのは本来そーゆーモンなんだから仕方ないっちゃ仕方ないんですが、やっぱり暑ぃモンは暑ぃんだよ!

早く冬にならんかな~。

……って、毎年言ってるような気がする。(笑)

そして、冬になったらなったで、「早く夏にならんかな~」って言うんだよ。 毎年ね。(笑)

さて、それではまずは、恒例の連載コーナーからどうぞ!

‐AS‐RadioHead(2010/07/31)‐

今週のAS‐Radioは、Alecsey ChistilinとZamarraの楽曲が、それぞれ2曲ずつアップされました。

1曲目の『Childhood』と2曲目の『The Feelong of Fly』は、Alecsey Chistilinによるピアノアンビエント。

ランニングタイムは2:18と3:50。 トラフィックは165と110とかなり低め。

しかし、スピードはグリーン~イエローが中心で、マックススピードはリング付レッドに達するほど。

縦ブラインドは弱めですが、スピードが速く、加えてブロックの配置がちょっと意地悪なので注意が必要です。

しかし、曲自体は良曲です。(注:ちょっと短いけどね)

3曲目の『Hermosa Sierra de Gredos』と、4曲目の『Baraitos de Sentimiento』は、Zamarraによるラテンタンゴ。 軽快なスパニッシュギターが印象的です。

ランニングタイムは4:40と3:16。 トラフィックは299と278とやや高め。

しかし、スピードがイエローでほぼ一定で、縦ブラインドもほぼフラットなので、難易度はそれほど高くありません。

楽曲的に好みじゃない方にはそーでもないかもしれませんが、僕はラテン系も好みの範疇なので、意外とスキです。 良曲だと思います。

いずれにしても、以上4曲は8/6まで無料でDL&プレイ可能です。 ASプレーヤーの皆さま、Don’t miss it!

‐戦場のヘタレ司令官‐

DoW:SS、シスターズキャンペーンは、やや膠着状態に陥っております。 インペリアルガードの本拠地のあまりの鉄壁の防御に尻尾を巻いて逃げ出した我らがシスターズは、目標を変更してお隣の惑星に侵攻。 スペースマリーン、オーク、そしてタウインペリアルの3種族がひしめき合うこの惑星で、まずはタウエンパイアの領地を奪い取るべく進撃を開始。

インペリアルガードの本拠地のあまりの鉄壁の防御に尻尾を巻いて逃げ出した我らがシスターズは、目標を変更してお隣の惑星に侵攻。 スペースマリーン、オーク、そしてタウインペリアルの3種族がひしめき合うこの惑星で、まずはタウエンパイアの領地を奪い取るべく進撃を開始。

トコロが、すでに本拠地しか領地がないインペリアルガードが激しい抵抗を見せ、1ターン毎に侵攻してくるようになる。

これの迎撃に手間取られて、タウの領地侵攻が遅々として進まず。 中継地の小衛星を含めて、3つ獲ったトコロで止まっております。

前作のDCでは、領地を獲っても相手は後退するだけで侵攻してくる事が少なかったんですが、SSではかなりの頻度で侵攻してくるようにゲームルーチンが修正されているようです。

手間を省くために、侵略された時は自動で戦闘を終わらせられるオートバトル機能もありますが、これでやると十中八九負けるので、結局自分でやらなければならない。

まあ、敵のHQの位置が変わるワケではないので、速攻戦で10分とかからず撃退出来るんですが、メンドクサイことこの上ないッス。

初期戦力がまだ足りないので、本拠地に乗り込む事も出来ないし。

どうしたモンかな~。

……って、おや?

カオスマリーンがいない……。

いつの間にか、ダークエルダーに潰されたようです。

そんなに強いの?ダークエルダーって。(´・ω・`)

‐おまけのバカ画像‐

戦場で…… ナニしとんねん。(笑)

ナニしとんねん。(笑)

‐Alice in Cyrodiil‐

TESⅣプレイ日記、メインクエスト編は、オブリビオンマラソンがようやく終わりました。

レーヤウィンとブラヴィルのゲートでは、特に特筆すべき事も起こらなかったのでスルーしますが、シェイディンハルのゲートでは、オブリビオンマラソン中限定でサブクエストが発生します。

騎士気取りの領主の息子(注:ファーウェル氏)が、仲間数人とゲートに侵入したまま進退窮まって出て来れなくなってしまったので、それを助けて欲しいというモノ。

ファーウェルを無事救出し、ゲートを閉じて脱出すると、領主殿から家宝の剣か杖を頂けるというおいしいクエストなんですが、実は今まで一度も成功した事がないんです。

ファーウェル氏が死亡属性の上、かなり好戦的な性格で敵を見るや一目散に突撃し、いともカンタンに返り討ちにあってしまうためなんですが、今回はこれを回避すべく、超遠距離からのスナイポで敵を掃討しながら超慎重に進むという戦法を試みてみました。

すると……、 たどり着きました。

たどり着きました。

シジルストーンまで。

ファーウェル氏を死なせる事無く!

……まあ、もう一人は案の定救えなかったんですが。

しかし、苦節3年、5回目の挑戦にしてようやく救出に初成功!ノ゜∀゜)ノイェイ

良かった良かった。

ちなみに、ご褒美は剣の方を頂戴しました。 片手剣ですが、攻撃力も高く、加えて相手の装備をボロボロにするエンチャントがかかっており、例えばこれで盗賊なんかを攻撃すると、装備がボロボロになるので倒した後で装備を剥ぎ、ハンマーでひたすら修理する。

片手剣ですが、攻撃力も高く、加えて相手の装備をボロボロにするエンチャントがかかっており、例えばこれで盗賊なんかを攻撃すると、装備がボロボロになるので倒した後で装備を剥ぎ、ハンマーでひたすら修理する。

これを繰り返すと、修理技能がスゴいスピードでガンガン上がっていきます。

修理技能は、レベル50に達するとエンチャントアイテムも修理出来るようになり、100になると修理ハンマーが壊れなくなるので、修理技能を上げておくと、ゲームが進めやすくなります。

……しかし、Aliceちんはとっくに修理技能100に達しているので、この剣をもらっても全く価値がない。

つーか、そもそもなんかカッコ悪いし、この剣。

まあいい。

そんなワケで、オブリビオンマラソンも終わったので、いよいよメインクエストの山場、ブルーマ攻防戦に挑みます。 ブルーマ近郊にある平地で、グレートシジルストーンを奪取するために、ワザとゲートを開かせて中に進入するというクエストなんですが、ゲートから溢れてくるクリーチャーが多く、加えてマーティンの不死属性が外されるので、最悪マーティン死亡でゲームオーバーになる事もあります。

ブルーマ近郊にある平地で、グレートシジルストーンを奪取するために、ワザとゲートを開かせて中に進入するというクエストなんですが、ゲートから溢れてくるクリーチャーが多く、加えてマーティンの不死属性が外されるので、最悪マーティン死亡でゲームオーバーになる事もあります。

そこで、オブリビオンマラソンで各都市から兵を送ってもらい、敵味方合わせて数十人規模の“大戦”にする事で、マーティンの生存率を上げるワケです。

加えて、他者回復の魔法を習得、あるいは作成しておき、敵の迎撃は味方に任せて、PCはマーティンの回復に専念する、という戦法を取ると、比較的攻略は難しくありません。

ただ、この方法だと味方のNPCがバタバタとやられていくというデメリットもありますが……。 グレートゲート(注:中央のひときわデッカいゲート)内に進入すると、ゲート内をうねうねしながら進む超巨大破錠槌(注:自走式)が、今まさにゲートから出ようとしています。

グレートゲート(注:中央のひときわデッカいゲート)内に進入すると、ゲート内をうねうねしながら進む超巨大破錠槌(注:自走式)が、今まさにゲートから出ようとしています。

これを防ぐのもこのクエストの目的なので、自動的にカウントダウンがスタートし、リアルタイムで12分以内にゲートを閉じないと、やはりゲームオーバーになってしまいます。

急がないと時間が足りないほどではありませんが、アイテムの回収や探索は諦めて、戦闘も極力回避しながら逃げましょう。

そして、グレートシジルストーンを回収し、ゲートを閉じると、 破錠槌は破壊され、侵攻を食い止める事に成功します。

破錠槌は破壊され、侵攻を食い止める事に成功します。

しかし、こちらの損害も大きかった。

半分以上の兵が死に、その中には、ブレイドのグランドマスター、ジョフリーの姿も……。

TESⅣではよくある事ですが、重要なNPCであってもこのように死ぬ事があります。

加えて、クエストの進行上、ジョフリーはこれ以降いなくても問題ないので、この戦闘では不死属性が外されます。

多大な犠牲を払い、しかし儀式に必要な最後のアイテムを回収したAliceは、マーティンが執り行う儀式によって、敵の親玉がいる“異世界”へと向かう。

さあ! 次回はメインクエストでも最重要クエストである“パラダイス”だ!

というワケで、以上今週の連載コーナーでした。

では引き続き、今週の特集コーナーをどうぞ!

<今週の特集>

今週の特集コーナーは、前回の続きとなるasayan的ゲームプレイ動画制作指南の後編、動画の編集からエンコーディング、そしてアップロードを解説していきます。

今週も、最後までお付き合い下さいませませ。

・編集

一昔前までは、PCで動画の編集を行うにはプロユースの高価なハードとソフトが必要でした。

マシンスペックが云々と言うよりは、安価なソフトが極めて少なかったからです。

あったとしても、機能や性能的に実用性が低いモノがほとんどでした。

しかし、マシンスペックが向上し、動画の圧縮技術が向上した事、さらにはYouTubeやニコニコ動画などの動画投稿サイトが、インターネットのブロードバンドの普及により手軽に利用出来るようになった事で、一般でも動画編集の需要が増え、プロダクツを含めたシェアウェアはもちろん、フリーウェアでも十分実用に耐えるソフトが多数リリースされるようになりました。

Adobe社の動画編集ソフト『Premiere』は、プロユースにも耐えるフルスペックバージョン、『Pro』はもちろん、機能を制限した軽量版、『Elements』があり、『Pro』の方は定価で10万近くする極めて高価なソフトですが、『Elements』の方は、現行バージョンのVer.8のフルインストール版でも1万5千円程度と比較的安価で、しかし対応するファイル形式の豊富さ、多機能性、インターフェースの使い易さからオススメのソフトです。

僕はVer.4ですが、動画の編集から一次エンコーディングまではこのソフトを使用しています。

あるレビューによると、現行バージョンのVer.8は、「やたらと重い」、「フリーズする」、「エラー落ちする」といった不評が多いようですが、マシンスペックに関係なく、Adobe社のソフトはPhotoShopなどでも多少使い方にコツがいる場合があります。

例えば、「やたらと重い」。

僕はAdobe社のソフトでは、Premiereだけでなく、PhotoShopやAdobe Readerもよく使っていますが、起動が遅いのは仕様です。 ソフトのメインエンジンを最初に全て読み込む仕様のため、起動が遅かったり、編集中のファイルを読み込む時などに、時々やたらと時間がかかる事がよくあります。 残念ながら仕様なので、マシンスペックが高くてもこれはどうしようもありません。

特に、他のアプリケーションを起動している状態などだと、こういう問題が発生しやすくなるので、Premiere以外のソフトは終了させておくと良いです。

「フリーズする」。

これもよくある現象です。

が、実際には“フリーズしたように見える”だけで、バックグラウンドで処理中なだけです。

特に、撮影した動画を読み込む際、Premiereでは編集専用の一時ファイル(注:キャッシュ)を自動的に作成し、編集加工作業がし易いようにする仕様のため、この処理に多少時間がかかる事があります。

処理中は、インターフェースの右下などに“最適化中”という表示が出るハズなので、この表示が消えるまでしばらく待ってみましょう。(注:また、このキャッシュファイルは編集後も<ドキュメント¥Adobe¥Premiere Elements¥バージョン¥Media Cache File¥編集ファイル名>のフォルダ内に残るため、編集が終わったら消しておきましょう。 複数の動画を編集していると、このキャッシュだけであっという間に数十GBの容量になります)

また、編集した動画をエンコードする際は、キャンセル以外の操作は一切出来なくなります。 これも仕様です。

“DVD‐Rにエンコード云々”で時間がかかって結局エラー落ちというのもあるようですが、直接DVD‐Rに保存しようとしているのではないでしょうか? 止めた方がいいと思います。 レンダリングと書き込み、両方で要求するマシンスペックにPCが耐えられない場合がほとんどなので。

同様に、DVDビデオを作成する機能も、使わない方がいいです。 DVDビデオを作成する場合は、一旦MPEG2形式でHDD上にエンコードし、Premiere以外のDVDビデオ作成ソフトを使用して作成すれば、結果的に短時間で、上手く焼けると思います。

結局のトコロ、ソフト自体が比較的重いソフトである事は否定出来ませんが、これを理解し、PCに複数の処理を同時に実行させるような事をしなければ、フリーズやエラー落ちはかなりの確率で回避出来るハズです。

特に、PC自体の起動直後は、OSのバックグラウンド処理でかなりのマシンスペックを持っていかれているので、マシンスペックや常駐ソフトの種類や数にもよりますが、PCは起動してから5分以上放置してからでないと、上記のような問題が発生しやすくなります。

特に、WindowsではVistaや7では、この傾向がかなり強くなったようで、実際僕のPCでも、起動直後はメーラーすらまともに動作してくれません。

ちなみに、僕はPremiereをモバイルで動作させていますが、上記の事に注意しながら使えば、全く問題なく動作します。

同様に、プロダクツの動画編集ソフトとして、インターネット社の『ニコニコ動画公式ムービーメーカー』も、使い勝手が良く優秀なソフトだと思います。

僕は実際に使用した事がないのでアレですが、インターフェースが同社のMIDIシーケンサーソフト、『Singer Song Writer』によく似ており、対応フォーマットや機能的にもPremiereに匹敵するモノがあるし、価格もパッケージ版で12000円程度、DL版では8000円程度と安価なのでオススメです。

また、ニコ動の方でプレミアム会員になると、ビットレートが35000kbpsまで引き上げられるようになるらしいです。

ただし、作成した動画は、ニコ動にうpる事を前提にしているため、mp4コンテナのH.264コーデックでしかレンダリング出来ないっぽいです。

実際の使用にはそれほど不都合はないかもしれませんが、ある意味不親切と言えば不親切。 Premiereは、AVIやMPEG系、H.264、さらにはFLVにも直接レンダリングできます。

ちなみに、元々MIDIシーケンサーソフトメーカーらしく、グラフィックイコライザー(注:音声の出力バランスを周波数帯毎に調整出来る機能。低音を強調したり、高音を弱めたり出来る)が実装されているらしいですが、……いらないでしょ。(笑) そこまで“音”にこだわっても、ニコ動じゃあビットレートやファイルサイズの関係で音質が犠牲になる場合がほとんどだし。

フリーウェアでお手軽に使える編集ソフトならば、Windowsに標準で付いてくるWindowsムービーメーカーを使うのもテです。

が、僕は正直オススメしません。

対応ファイルであっても、何故かマトモに表示してくれない事が多く、インターフェースも使い難くて仕方がない。

また、現行のWin7では、標準ではなくWindowsLiveにバンドルされる形でDL&インストール出来るんですが、さらに使い難くなった。(笑)

メッセンジャーと同じく、ムービーメーカーもいらない子です。

動画を編集する時に注意したいのは、予め収録する時に、“必要な尺の前後に余白分を取っておく”事です。

例えば、CS:SやQ3AなどのFPSゲームで、敵を倒した瞬間を捉えたスーパープレイダイジェスト、いわゆる“フラグムービー”を作りたい場合、実際に敵を倒した瞬間だけでなく、その前後に最低5秒以上の“余白”を取っておくと良いです。

実際に必要な部分だけだと、例えば音楽に合わせてカットを切り替える時などに、尺が足りなかったりシンクロがズレたりする事がよくあります。

これを防ぐために、前後に余白を取っておき、編集の際に融通が利くようにしておくと、編集がかなりラクになります。

先々週ご覧頂いたMirror’s Edgeの動画の場合、オープニングとエンディングのループカットは、ゲームのメインタイトル画面を録画したモノの1分間程度を切り出し、複数つなげてループさせていますが、実際の動画素材は5分以上あります。

オープニングとエンディングは、メインタイトル画面のループ映像で行こうというのは最初から決めていたので、メインタイトル画面を延々と5分以上も録画して、その中からループとして使用出来る1分間だけを実際に使用しているワケです。

また、ゲームプレイではスタート前とゴール後、それぞれ20秒程度が余白になっていますが、実際に収録した素材には、これよりもさらに長く、前後1分程度の余白があります。

実況を後から収録する予定だったので、実況の尺に合わせやすいように、実際に必要な尺よりも余裕を持たせて素材を収録し、編集の際に融通が利くようにしてあるワケです。

また、場面転換などでトランジション(注:エフェクト)を使いたい場合などは、前後のシーンに合ったトランジションを使うように心がけましょう。

Premiereに限らず、他の動画編集ソフトでも、様々なトランジションが用意されており、極めてシンプルなモノから派手なモノ、奇抜なモノまで色々ですが、前後が静かなシーンの場合、比較的シンプルなモノを選んだ方が上手くハマります。

派手なトランジションは、見た目に楽しいのでついつい使いたくなりますが、シーンのイメージに合っていないと、逆に目障りでわずらわしいモノになってしまい、場面転換の意味を失ってしまいます。

最初は、カットイン(注:トランジションを使用せず、カットをつなげただけのモノ)やクロスフェード(注:シーンAからシーンBにフェードして切り替わるトランジション)など、シンプルなトランジションでカットをつなぎ、慣れてきたら他のトランジションを使ってみるようにしましょう。

いきなりハデめのトランジションを使うと、まず間違いなく失敗します。

また、トランジションには適切な“長さ”というモノがあり、長過ぎても短過ぎても、やはり目障りで煩わしさを感じてしまいます。

Premiereの場合、デフォルトの設定で“アタリ”な場合が多いですが、僕はほとんどの場合いじります。

例えば、オープニングからゲームプレイに入る時、あるいはゲームプレイからエンディングに入る時などは、デフォルトよりも伸ばす事が多いです。 特に、エンディングに入る時は必ず伸ばします。

ややゆったりめにトランジションさせた方が、映像のテンションの切り替わりが分かり易いからです。

逆に、テンションを切り替える事無く、シーンだけを切り替えたい時は、トランジションを短くします。 シーンが切り替わった事は分かっても、テンションが切り替わる前に次のシーンが始まってしまうので、観てる側はテンションが変わる事無く次のシーンに意識を向ける事が出来るからです。

字幕や注釈など、動画にテキストを添付したい場合には、テキストツールを使う事で可能ですが、テキストツールを使う時にはいくつか注意しなければならない点があります。

まず、一度に表示させる文字数。

これは、短ければ短いほど良いです。

ある研究によると、人間が一秒間に認識出来る文字数には制限があり、多少の個人差があるものの、人間は最大で“秒間7文字”の認識が限界とされています。

つまり、7文字以上を一度に表示させたいのであれば、最低でも2秒以上表示させなければいけません。 でないと、字幕を読み終わる前に字幕が消えてしまいます。

また、どうしても長い文章を表示させる必要がある時は、ある程度の文節で切って、複数に分けて表示させるようにしましょう。

これは、文字の認識力よりも文字の大きさが関係してくるためです。

動画の解像度に関係なく、画面に対する文字の大きさには適正値というモノがあり、小さ過ぎると読めなかったり見落としたりする事がよくあるので、ある程度大きい方が、読み易く見落とし難くなります。

同時に、一度に表示させるテキストは、2行までにしておくと良いです。

3行以上にもなると、1行目の最後から2行目の頭まで視線を動かすのにかかる時間、及び動作の関係上、表示時間をどんなに長く取っても、観てる人が煩わしさを感じる事がよくあるので、テキストは出来る限り短く、2行以内、秒間7文字のルールを守れば、読み易く見落とし難いテキストになると思います。

また、フォントは明朝体よりゴシック体の方が良く、文字の色も、実際の動画にもよりますが、白に黒い縁取りが最も適しています。

明朝体は、ボールド(注:太文字)を使っても細過ぎるので、動画に溶けて見難くなる事が多いですし、動画が白くても、黒い縁取りがあればしっかりと表示されるからです。

さらに、テキストを表示する位置は、上よりは下。 左よりは右の方が良く、画面の端にピッタリとくっつけず、ある程度離しておくと、読み易く見落とし難い字幕になります。

もう一つ、動画に実況音声やBGMを貼り付ける場合、ボリュームバランスを調整して聞き取りやすいようにしましょう。

前回紹介した方法で、ゲーム音声と実況音声を別々に収録し、編集でミキシングする場合、まず実況音声を最大まで引き上げ、これを100%とします。

次に、ゲーム音声を下げて、80%程度になるようにします。

最後に、BGMを貼り付けて、音量を60%程度になるようにします。

実際に聴いた感覚だけに頼らず、ミキサーの数値で確認しながら調整すると良いです。

人間の声というのは、実際に話している本人が感じるよりも、音量が小さくなりがちです。 何故なら、本人に耳に聞こえる声は、口から出てている声に加えて、声帯で発した声が頭蓋骨内で反響し、増幅された声も同時に聞こえているため、口から出ている声のみ、すなわち本人以外の他人や、マイクに拾われる声の音量よりも大きく聞こえます。

逆に言えば、本人が耳にしている声よりも、他人やマイクに届いている声は小さくなるのが当たり前という事です。

そのため、実況音声は出来る限り大きくしておいた方が、聞き取りやすくなる場合がほとんどです。

ゲーム、特にFPSゲームの場合、3D音響を再現しているため、遠くで鳴っている音は小さく、近くで鳴っている音は大きく聞こえるようになっています。

が、そのために自分が撃った銃の音は、極めて大きく聞こえるようになっているため、ゲーム音声はかなり下げても意外とよく聞こえます。

80%は飽くまでも目安なので、大きいと感じたら60%程度にまで下げても大丈夫です。

逆にBGM、音楽というのは、絶えず音が鳴り続けているため、実際の音量よりも大きく聞こえます。

また、ゲーム音声や実況音声に重なっている関係上、どんなに良い曲でも聴いている側にとっては雑音に聞こえてしまう事があるので、出来る限り小さくして、“BGMが鳴っている事は分かる”程度にまで下げておくと、聞き取り易く煩わしくないBGMに出来ると思います。

もちろん、楽曲自体の選曲も重要で、実況がある場合は、ヴォーカル曲は避け、インストを使うようにしましょう。

逆に、フラグムービーなどの実況の無い動画ならば、ヴォーカル曲を使って音楽を強調してやると良いです。

とまあいうように、動画というのは編集を加えただけで全く異なる印象にする事も出来るし、何より動画としての完成度を引き上げる事が出来ます。

映像というのは、ただ撮影しただけでは完成しません。 何故ならそれは、単なる素材に過ぎないからです。

映像は、編集する事で初めて“動画”としての意味を持ち、“映像作品”として鑑賞に耐えられるモノになります。

よく、“映画は編集室で作られる”という言葉を映画製作者が口にするのは、つまりはそういう事なのです。

・一次エンコード

さて、動画を編集したら、これを一度AVI、もしくはその他の形式にエンコードします。 僕は、これを“一次エンコード”と呼んでいます。

実際に編集した動画を、編集ソフトではなくメディアプレーヤーで再生して確認するためですが、後述の作業をやりやすくするためというのが主な理由です。

エンコードする形式は、AVIが一番良いです。

解像度も画質も、素材そのままのクォリティを保ち、なおかつ最も短時間でレンダリング出来るからです。

ただし、AVI形式は無圧縮のため、ファイルサイズがべらぼうに大きくなるため、HDDの空き容量には十分な余裕を持たせておく必要があります。

この一次エンコードした動画を、もう一度編集ソフトで読み込んで、さらに編集を加えます。

これは、手直しするためでなく、投稿サイトに投稿しやすい形にするためです。

一次エンコードをやっておかないと、動画や実況音声、BGM、静止画やトランジションなどでごちゃごちゃになっている編集データを加工しなければならなくなり、非常に手間がかかるため、一度レンダリングして、素材単位でバラバラな状態を1本の動画としてまとめておけば、この作業がやり易くなります。

・投稿

一次エンコードが終わったら、これを再び編集ソフトに取り込み(注:編集データを別ファイルにしておくと良い)、さらに加工して動画投稿サイトに投稿しやすい形にします。

ニコニコ動画の場合、ランニングタイムに制限はありませんが、ファイル容量とビットレートに制限がかかる事がある(注:プレミアム会員だと、制限が引き上げられるらしいです)ので、エンコードした動画がこの制限を超えないように、エンコードで解像度や画質、音質を落とすなどする必要があります。

YouTubeの場合、ランニングタイムに10分以下という制限が付きますが、ビットレートに制限は無く、ファイル容量も1ファイル2GBまでと、ほとんど無制限と同義(注:1080pの最高画質でも、10分で2GBを超えるのは難しいため)なので、ランニングタイムが10分を超えないように動画を分割するだけでOkです。

僕の場合、一次エンコードした動画の全体のランニングタイムから、等分して1ファイル当たりの尺を決めていますが、単純に10分(注:正確には9分59秒)区切りで分割しても構いません。

動画全体の尺が1時間以上になるモノや、Part50以上に及ぶゲーム攻略動画だと、この方法で尺を切っている動画が多いようです。

分割するポイントが決まったら、Premiereの場合はハサミツールで動画を分割し、動画全体を小分けにします。

分割が終わったら、一旦編集ファイルを保存して、これ以降は上書き保存しないようにします。

で、一つ目の分割以外を選択(注:マウスをドラッグして矩形選択しても良いが、シフトキーを押しながら左クリックすると、複数の分割を選択出来る)し、<編集→削除し間隔を詰める>のコマンドで、一つ目以外の分割を消します。

消したら、一次エンコードと同じようにエンコードします。

エンコード形式や解像度、ビットレートを設定して、いきなり最終エンコードしても良いですが、一次エンコードと同じ形式でも構いません。 後で変換は可能です。

一つ目のエンコードが終わったら、<編集→取り消し>でアンドゥして、全ての分割がある状態まで戻します。

そして、今度は二つ目の分割以外を選択し、同じように<編集→削除し間隔を詰める>のコマンドでこれを消し、エンコードします。

これを繰り返し、全ての分割の二次エンコードが終了したら、編集ソフトの出番は終了です。

次に、分割、エンコードした二次エンコードを、前回使用した動画変換ソフトを使って、投稿しやすい形式に変換させます。

これを、最終エンコードと呼びます。

最終エンコードの形式は、投稿するサイトにもよりますが、ニコ動かYouTubeならば、現在はH.264が標準なので、H.264に変換するのが良いでしょう。

ただし、ニコ動の場合は、先ほど述べた制限を超えないように、解像度や画質、音質、ビットレートを落とす必要があります。

YouTubeの場合は、ランニングタイムさえ10分以下なら、これ以外の制限はないので、H.264に変換すればそれでおkです。

こういう手間の楽さ加減から、僕はYouTubeを利用しているワケですが、ニコ動にはニコ動のメリットも大きい(注:コメント機能やコミュニティ機能など)ので、目的に合わせて投稿サイトを選ぶのも重要です。

うpが完了したら、動画タイトルやコメントの記述、各種設定を済ませて、うpを完了させます。

完了したら、実際に投稿サイト上で再生してみるなどして、不具合がないか、音声は聞き取りやすいか、画質に問題は無いかなどをチェックします。

また、ゲーム攻略などの長期シリーズモノは、シリーズを一気に観られるように、再生リストの作成と登録をしておくと良いです。

まあ、こういうのは、“観ている側の気持ち”なって考えれば、必然的にやって当然の事だと思いますが。(注:このあたりに無関心なうp主も多い。「続き何処だよ!」って事が多い。 特に、YouTubeの海外のうp主はこれが酷い。うpった“だけ”状態)

いずれにしても、以上で作業は終了です。 お疲れ様でした。

どんな動画でもそうですが、“動画を投稿する”という事は、言い換えれば“自分の作ったモノが不特定多数の人目に触れる”という事で、公序良俗に配慮する事はもちろん、観ている側の期待に応え、より良いモノを作ろうとする姿勢が大切だと、僕は思います。

それは、作品の内容だけでなく、画質や音質、見易さ、分かり易さに至るまで、その動画を構成する要素ひとつひとつに、吟味と磨きをかける事が要求されます。

実際、僕が作った動画がこれを満たしているかどうかは分からないし、皆さんの期待に応えられているかどうかも分かりません。

ですが、そうでありたいと思って動画を制作している事に変わりはありません。

僕も、より良い動画をお届け出来るようにがんばっていきたいと思いますが、皆さんもまた、動画を作成して投稿してみてはいかがでしょうか?

その時、このブログ記事が参考になり、皆さんがより良い動画を作成出来る手助けになればと思います。

といったトコロで、今週はココまで。

楽しんで頂けましたか?

ご意見ご感想、ご質問等があればコメにどうぞ。

来週もお楽しみに!

それでは皆さんまた来週。

お相手は、asayanことasami hiroakiでした。

SeeYa!(・ω・)ノシ

LunaちゃんのMODコレ!

定番。 ※Francesoco's Leveled Creatures/Items

※Francesoco's Leveled Creatures/Items

ゲームバランス調整MOD。

ゲーム全体のゲームバランスを調整するだけでなく、新規のクリーチャーを追加する事も出来る。 また、別途用意されている『Francesco's optional new items/creatures add-on』というアイテム追加MODを使用する際は、このMODが必須になっているので先にインストールしておく必要がある。

インストールはEXE形式でカンタンに行えるが、日本語化パッチや他のMODを導入するよりも前に、TESⅣ本体をクリーンインストールした直後でないと、バグやエラーが発生しやすいので注意が必要。

また、インストール時にも設定変更出来るが、ゲーム中にコンソールで“startquest franmenu”と入力しコンソールを閉じると、上図のようにメニューが表示され、設定を変更する事が出来る。

他のゲームバランス調整MODと競合する事無く共存させたい場合は、Wikiに導入指南があるので、そちらを参照して挑戦してみましょう。

Thanks for youre reading,

See you next week!

‐関連ウェブサイト‐

※今回の記事で紹介したソフトのメーカーサイトのリンクです。

・Adobe/Premiere Elements

・インターネット/ニコニコ動画公式ムービーメーカー

-Creater's Lab #04-

皆さんおはこんばんちわ!

asayanことasami hiroakiでっす!(・ω・)ノ

全国各地で多大な被害をもたらした先々週の豪雨。 現在も復旧作業が続いていますが、この反動で雨上がり以降のまー暑い事と言ったらッ!!

23日には、全国各地で前日に記録したばかりの数字を更新するほどの、この夏一番の暑さを記録する猛暑が続いており、もうしばらく続きそうな気配です。

昨年、当ブログで台風特集をやった時に書きましたが、降雨をもたらす雨雲は、暖かく湿った空気によって形成される低気圧によって発生します。

この低気圧は、主に太平洋上で発生しますが、この時回転による風速が一定以上になると“台風”となり、風速がそれ未満であれば、ただ単に“熱帯低気圧”と呼ばれますが、風速が一定以上であるか否かだけで、降雨量的には、実は両者に明確な区別はありません。

特に、日本では6月から7月中旬頃まで、降雨を伴う気圧前線(注:低気圧と高気圧の境い目)が停滞するため、熱帯性低気圧によってこれが活性化し、大雨になる事があります。

今回の豪雨もこれが原因ですが、降雨によって湿気を失った低気圧は、温帯低気圧となって安定しますが、これは太平洋上にある高気圧、太平洋高気圧を活性化させる働きがあります。

つまり、熱帯低気圧が大きければ大きいほど、その後太平洋高気圧を活性化させる力も大きくなるという事です。

極めて勢力の強い熱帯低気圧が日本列島に入り込んだために豪雨が降り、さらには太平洋高気圧も活性化させ、この度の猛暑となったワケです。

うだるような暑さでウンザリですが、今年の夏はこのまま暑い日が続きそうです。

既に、熱中症と見られる死者も多数出ているようなので、夏休みの行楽に出かける方は、外出時の猛暑対策、及び水分補給などの脱水症状対策を万全に。

それとは関係ありませんが、ココで

重・大・発・表!!

MFDとasami hiroakiがお送りする二次創作小説第二弾の連載が決まりました。

以前お届けした『with you...』と同じ形式でお送りする予定で、連載開始は9月を予定しております。

詳細は、来月8月25日に予定しているMFD‐WEBの更新で発表させて頂きます。 それまでもう少しお待ち下さいませませ。

ちなみに、今回の原作はもちろんアノ作品なのですよ?

でわでわ、いつもの連載コーナーをどうぞ。

‐AS‐RadioHead(2010/07/24)‐

キターーーーーーーーー(゜∀゜)ーーーーーーーーーッッッ!!!

今週のAS‐Radioは、お久しぶり~のミニマルテクノアーティスト、BS特集です!

1曲目の『Heaven Light’s』は、トランスライクなシンセが特徴的な楽曲。 ランニングタイムは5:55、トラフィックは232、スピードはグリーンからイエローと標準的ですが、中盤から後半にかけて息つくヒマも無く一気に駆け抜けるライド感タップリの爽快な楽曲。

ただし、グレイブロックが多めなので難易度は微妙に高め。

ですが、Macth21が出やすく、実際僕も出ました。(←またか!)

AS向きの楽曲というだけでなく、楽曲単体でもかなりの良曲です。

2曲目の『Flux』と3曲目の『Magic Sweep』は、いずれもBSらしいミニマルテクノ。

ランニングタイムは、8:16と5:20。 トラフィックは159と144。 スピードはいずれもグリーンからイエローが中心。

トラフィックが低いのでイージー楽曲かと思いきや、ミニマルならではの強めの縦ブラインドと多めのグレイブロックが難易度を上げています。

また、僕は出ませんでしたが、Macth21を狙えるポイントもあるので、上手い人は狙ってみるのも良いのではないでしょうか?(注:僕は狙ってMacth21が出せるほど上手くない)

いずれにしても、先週とは打って変わって良曲揃いの以上3曲は、7/30まで無料でDL&プレイ可能です。

ASプレーヤーの皆さま、Don’t miss it! ですぞ!

‐戦場のヘタレ司令官‐

DoW:SS、シスターズキャンペーンは、ただ今着々と攻略中でございます。

そう言えば、最初の相手はネクロンズじゃなくてインペリアルガードでしたね。(^ ^;) 小さくて見難いから分かんなかったよ。(笑)

それはともかく、まずはスタート地点のある惑星から平定しようというコトで、隣接するエリアに侵攻開始。 シスターズは、基本的にスペースマリーンとほぼ同じ系統なので、戦略手順もスペースマリーンと同じように、歩兵中心で生産。 ややじわりじわり気味に侵攻していく作戦でやりましたが、相手がインペリアルガードだけあってかなりラクに進み、本拠地以外のエリアは順調に占領出来ました。

シスターズは、基本的にスペースマリーンとほぼ同じ系統なので、戦略手順もスペースマリーンと同じように、歩兵中心で生産。 ややじわりじわり気味に侵攻していく作戦でやりましたが、相手がインペリアルガードだけあってかなりラクに進み、本拠地以外のエリアは順調に占領出来ました。

インペリアルガードは、数は多いですがユニット単位の戦力は大した事ないので、最終兵器のベインブレード(注:超大型戦車。ネクロンズのモノリスに相当する)さえ出てこなければ、初戦の相手としてはドラクエのスライムみたいなモノです。(注:ただし、ベインブレードが生産出来る段階になると、キングスライムに豹変する)

この勢いに乗ってこのまま本拠地に攻め込み、一気にインペリアルガード滅亡! ……ならず。(泣)

本拠地に初期配置されている部隊がやたらと多い。 それもビークルがほとんど。

さらに、反則と言ってもいい本拠地だけの特殊ユニットもあり、しかもこれがかなり強力。

SPも少なく、資源不足で部隊の生産が追いつかない。

なので、本拠地攻略は一旦保留。 他の惑星に向かう事にしました。(^ ^;)

いや、あの大砲は絶対反則だって。 マップ内の何処でも狙えるんだもん。 DCのタイタンキャノン以上。

まあいい。 今に見てやがれ?

あいしゃるりたーんだ!

‐Alice in Cyrodiil‐

TESⅣ攻略日記、メインクエスト編は、ただ今オブリビオンマラソン中です。

アンヴィルのゲート封鎖後、スキングラッドとコロールのゲートを封鎖したんですが、コロールのゲート内でこんな人に会いました。(↓) 誰ッ!?

誰ッ!?

ってゆーかなんでこんなトコロに民間人が?

話しかけてもコマンドなし。 何をするでもなく、ゲート内をうろうろするだけ。 ってゆーか、周りにウヨウヨいるクリーチャーも、彼女を意に介した様子もなく知らん顔。

なんでなのかは全く分かりませんが、何かの拍子に迷い込んだNPCと言うよりは、何かしらのバグっぽいです。

話しかけても全く反応してくれないので、仕方なくその場に放置。 ゲート封鎖と同時に、彼女は未来永劫デイドラの領地を彷徨い歩く事になったと思われます。

TESⅣのNPCは、かなり気の毒です。(笑)

そんなカンジで、まだまだオブリビオンマラソンは続きます。

以上、今週の連載コーナーでした。

では引き続き、今週の特集コーナーをどうぞ。

<今週の特集>

先週号でうpった『ヘタレゲーマークロニクル・ムービー版』の復刊号、もう観て頂けましたか?

既にご覧頂いた方の中には、「うをぉぉぉッ! オレっちもゲームプレイ動画撮りTEぇぇぇぇぇッ!!」と思っている方もいるかもしれません。

そこで、今週と来週の2回に渡って、そんな方のためにasayan的ゲームプレイ動画の撮り方指南をお届けします。

今週も、最後までお付き合い下さいませませ。

・録画

では、まずは録画の方法から説明していきましょう。

ゲームが正常に動作する環境(注:すなわちPCスペック)が整っていれば、録画そのモノはそれほど難しいモノではありませんが、録画の方法には大きく分けて2種類の方法があります。

1.1PCでキャプる。

ゲームの動作には、DirectX、あるいはOpenGLが利用されていますが、これらに対応したキャプチャソフトを利用すれば、1台のPCでゲームプレイと同時にゲーム画面を録画する事が可能です。

キャプチャソフトには、プロダクツ(注:パッケージ版)を含めたシェアウェアとフリーウェアがありますが、出来ればシェアウェアを選びましょう。

フリーウェアをバカにするワケではありませんが、僕が試した全てのフリーウェア(注:批判になるので具体的なタイトルは割愛させて頂きます)で、動作がやたらと重い、激しくコマ落ちする、音の同期がズレる、音声が録音出来ない、あるいはそもそも録画自体出来ないなど、満足のいく結果が得られませんでした。

シェアウェアのキャプチャソフトとしては定番中の定番である『Fraps』は、DirectXやOpenGLに対応するアプリケーションのスクリーンショットを連続して撮影する事で動画の録画を可能にしたソフトです。 元々、Win98時代には機能制限付きフリーウェア(注:解像度制限、音声が録音出来ないなど)としてリリースされましたが、後に機能制限を廃止したバージョンにアップデートされると同時にシェアウェア化され、現在は$37で購入出来ます。

元々、Win98時代には機能制限付きフリーウェア(注:解像度制限、音声が録音出来ないなど)としてリリースされましたが、後に機能制限を廃止したバージョンにアップデートされると同時にシェアウェア化され、現在は$37で購入出来ます。

お金を払わなくても、機能制限付きフリーウェア(注:連続録画時間30秒、動画にロゴが入るなど。それ以外はフル機能版と同じ)が利用出来ます。 動作確認の意味でも、まずはフリーウェア版で試してみる事をオススメします。

ただし、Frapsは海外のメーカーが開発したソフトなので、インターフェースは当然全て英語です。

加えて、Frapsで録画した動画は独自のコーデックを利用している関係上、そのままでは編集はもちろん、一般的なメディアプレーヤーでは再生すら出来ない事がほとんどで、後述の動画変換ソフトを併用する必要があります。

これとは別に、国産のキャプチャソフトもあります。

例えばコレ。(↓) これは、Gretech Japanというメーカーが開発、リリースしている『Bandicam』(注:“バンディカム”と読む)というキャプチャソフトです。

これは、Gretech Japanというメーカーが開発、リリースしている『Bandicam』(注:“バンディカム”と読む)というキャプチャソフトです。

元々、フリーウェアのメディアプレーヤーである『Gom Player』というソフトをリリースしていたGretech社が、アプリケーション、特にゲームの動画キャプチャに特化したキャプチャソフトを開発。 それがこの『Bandicam』です。

ソフトを起動した状態(注:最小化しても可)でゲームを起動し、録画したいトコロで設定したホットキー(注:任意で変更可能)を押すと録画が始まり、もう一度押すと録画が停止します。

録画した映像はAVI形式で保存(注:任意の場所に変更可能)され、メディアプレーヤーで再生出来ます。

また音声は、“スピーカーから出ている音”が全て録音され、同期がズレるような事もありません。

もちろん、日本企業が開発したソフトなので、インターフェースは全て日本語だし、シンプルで使い勝手はとても良いです。

ただし、キャプチャする画面をウィンドウ単位で指定する(注:正確にはEXEファイル単位。そのウィンドウを表示させているプログラムのEXEファイルが指定の対象になる)関係上、デスクトップの画面全体をキャプチャする事が出来ません。

そのため、例えばPhotoShopのようなソフトウェアドローイングのチュートリアル動画や、プレゼン用の動画を作成する時などには不向きです。

また、動画のコーデックがAVI形式になる関係上、僅か数分録画しただけでも、ファイルサイズがべらぼうに大きくなる(注:画質やフレームレートにもよるが、5分程度でも1GBを超える。解像度はゲーム画面そのままをキャプチャする事も可能だが、任意に落とす事も可能)ため、HDDの空き容量にはかなり余裕を持たせておく必要があります。

さらに、独自開発のコーデックを使用しているのか、録画した動画はWMPで問題なく再生出来ますが、Windows Live Movie MakerやAdobe Premireなどの動画編集ソフトで読み込むと、何故かマトモに再生出来ません。

理由は分かりませんが、そういう仕様のようです。(注:プリセット設定で“Premire編集用”というモードがありますが、それでもダメでした)

しかし、動画変換ソフト(注:後述)で変換してやる事は可能なので、収録後は一旦他のコーデックに変換してやると良いです。

また、機能制限付きのフリーウェア版(注:連続録画時間10分、動画に大きくロゴが入る、の2点。これ以外は、フル機能版と全く同じ)があるので、動作確認をする意味でも、まずはフリーウェア版で試してみると良いでしょう。

フリー版インストール後、“情報”のタブから公式サイトにアクセスし、ユーザー登録して¥3980でライセンスキーを購入すれば、機能制限が解除されます。

ちなみに、支払いは専用フォームからクレジットカード払いになります。

僕が使っているソフトがコレです。

以上2種は、1タスクのみのキャプチャに特化していますが、アプリケーションを含めたマルチタスク動作しているデスクトップ全体をキャプチャしたい場合は、こんなソフトもあります。 これは、Blueberry Softwereというメーカーの『BB FlashBack』というソフトで、一つのウィンドウのみをキャプチャする事も可能ですが、範囲を矩形選択で任意に指定したり、デスクトップ全体を指定する事も可能で、Flash(注:FLVではなくSWF形式)形式で録画出来るのが特徴です。

これは、Blueberry Softwereというメーカーの『BB FlashBack』というソフトで、一つのウィンドウのみをキャプチャする事も可能ですが、範囲を矩形選択で任意に指定したり、デスクトップ全体を指定する事も可能で、Flash(注:FLVではなくSWF形式)形式で録画出来るのが特徴です。

録画したファイルは、専用のプレーヤーで再生出来る他、AVI形式で出力する事も可能なので、動画編集ソフトでアプリケーションのチュートリアル動画を作成する事も可能です。

ただし、メーカーサイドでは一応ゲームの録画も可能と言っていますが、実際には出来ません。 少なくとも、僕が試したゲームソフト(注:CS:SやMirror’s Edge、DoWなど)は、音声が録音されるだけで全て全滅でした。

……待てよ? もしかしたら、フルスクリーンモードだったのがいけなかったのやも知れず。 試してないですが、ウィンドウモードならいけるのかも。

今考えただけの思い付きですが。(笑)

それはともかく、このソフトには機能制限無しのシェアウェア版もありますが、フリーウェア版でも基本的にはこれといった機能制限はないので、フリーウェア版でも十分実用に耐えられるのでオススメです。

ちなみに、シェアウェア版はスタンダード版でも¥11970とかなり高価です。

これらのキャプチャソフトを使えば、ゲームの動画はカンタンに録画出来ます。

ただし、全てのキャプチャソフトに言える事ですが、1PCでキャプチャソフトを使って動画をキャプチャする場合は、かなりのマシンスペックを要求します。

ゲームの動作と同時に、キャプチャした動画のリアルタイムエンコーディングにもCPUパワーを要求するためです。

以前、自作PCの時に記したnVIDIAのCUDAを使用すれば、多少なりともCPU負荷を軽減する事が可能かもしれませんが、今回ご紹介したソフトは、どれもCUDAがサポートしていないソフトらしく、CUDAを使用してキャプチャする事が出来ませんでした。

ゲームで言うと、先週ムービーをお届けしたMirror’s Edgeや、ただ今攻略中のDoWなどは、元々ゲーム自体が軽いので、微妙にラグる程度で動画への影響はほとんど皆無ですが、CS:Sでは、fpsがリフレッシュレートに届かない程度。 X‐Bladesでは、ゲームプレイに支障が出るほどのラグが発生してしまいます。

なので、録画の際は解像度や画質、フレームレートを落とす。 あるいはゲームのグラフィックオプションで動作が重くなる機能(注:アンチエイリアス、シェーダーレベル、影の品質、遠景の表示、表示するオブジェクト数と距離、HDR機能など)をオフにするなどして、ゲーム側の動作を軽くしておくのもテです。

また、RTSやFPSで、音声の同時発音数が変更出来る場合は、少なくしておくとメモリの消費が軽減されるので、ゲームの動作を軽くする事が出来ます。

それでもダメな場合は、CPUをより高速なモノに交換するか、録画を諦めるか、あるいは以下の方法を利用して下さい。

2.2PCでキャプる。

1PCではどうしても動作が重くて、動画がコマ落ちする、あるいはゲームプレイに支障が出るほどのラグが発生するなどの症状が出る場合は、二つのPCをビデオキャプチャユニットで接続して2PCで録画するというのもテです。

何だか複雑なように感じるかもしれませんが、やり方は至ってカンタンです。

まず、ゲームを動作させる側(以下メインPC、あるいはメイン側)のVGAに、複数のビデオ出力端子がある事を確認して下さい。

CPUやチップセット内臓のビデオ出力を利用しており、VGAが無い場合は、複数のビデオ出力端子が実装されていない場合があるので、最初に(注:後述のビデオキャプチャユニットを購入する前に)必ずコレを確認して下さい。

メイン側が複数のディスプレイ出力に対応しているなら、以下に例を挙げるビデオキャプチャユニットを購入し、プライマリ側をフツーにディスプレイに接続し、セカンダリ側をビデオキャプチャユニットに接続します。

録画側のPC(以下サブPC、あるいはサブ側)にデバイスドライバなどのソフトをインストールしたら、ビデオキャプチャユニットを接続し、プレーヤーソフトを起動します。

そして、メインPCのディスプレイ設定で、デュアルディスプレイ環境に設定し、二つのディスプレイを“クローンモード”で表示するように設定します。

クローンモードは、複数のディスプレイに全く同じ画面を表示させるモードで、本来はプロジェクターなどに出力してプレゼンを行う時などに使用する表示モードですが、応用すればゲーム動画の録画も可能です。

設定が終わったら、サブPCのプレーヤーソフトにもメインPCのデスクトップが表示されているハズなので、あとは録画したいトコロでプレーヤーソフトの録画を開始すればおkです。

この方法の最大のメリットは、何と言っても録画に必要なCPUパワーをサブPC側に振り分けられるので、どんなに動作の重いゲームでも、高画質、高フレームレートで録画出来る点です。

また、キャプチャユニットとメインPCの間にミキサーを介する事で、実況音声の同時録音も可能で、しかもゲームの音声と実況音声のボリュームバランスを、実際に聞きながら調整出来るというメリットもあります。

先のキャプチャソフトを使ったキャプチャの場合、基本的に実況音声の同時録音も可能は可能(注:PCにマイクを接続し、ミキサーユーティリティでマイク入力を有効にすれば良い。 ただし、ヴォイスチャットに対応したゲームの場合、マイク入力が自動的にヴォイスチャットに割り振られてしまうので、別の方法を考える必要がある)ですが、ボリュームバランスの調整がリアルタイムに出来ないというデメリットがあり、マイクを通して直接動画に実況音声を埋め込むのは、あまりオススメ出来ません。

実際、ニコ動やようつべにうpられている実況動画を見ていると、ボリュームバランスに無頓着なうp主が多く、実況音声が聞き取れないほど小さかったり、逆にゲーム音声が聞き取れないほど大きかったりする場合が多いです。

個人的には、2PCでミキサー(注:音楽機材のミキサー。4ch程度ならば、8000円程度から買える)を介した方が、ボリュームバランスの調整がラクに出来ると思います。

ただし、2PCでの録画にデメリットが無いワケではありません。

まず、何と言ってもコストがかかる点。

2台のPCを用意し、加えてビデオキャプチャユニットも用意する必要があるため、初期投資にかなりの額を要求します。

また、キャプチャユニットの形態にもよりますが、微妙に遅延が発生する事があります。

録画結果自体には問題はありませんが、実際の録画中には、メイン側とサブ側で、1秒から(僕の経験上)最大で30秒程度(!?)の遅延が発生するため、実際の収録の際にはコレが気になってゲームプレイに支障が出る場合があります。

慣れればいいだけのハナシですが、慣れるまでにある程度テストを重ねる必要があります。

さて、では、実際に接続するキャプチャユニットは何を選べば良いのか? というお話し。

現在、ビデオキャプチャユニットは複数のメーカーから様々な製品がリリースされており、本当にただ単に取り込むだけの簡易なモノから、プロユースにも耐えられる内蔵型まで様々です。

しかし、接続の簡便性、及び、サブPCがモバイルでも利用出来るという点から、僕はUSB接続のキャプチャユニットをオススメします。

PCI-Exのx1を利用する内蔵型のユニットもありますが、遅延が発生し難い反面、ハードのインストールがメンドクサイ、拡張スロットに空きのあるデスクトップPCでないと利用出来ない点などデメリットも多いので、USBでカンタンに接続出来、モバイルPCでも利用出来るユニットがオススメです。 メインPCのVGAにアナログ出力が備わっている場合は、Sビデオ端子やコンポジット端子で接続出来るアナログビデオキャプチャユニットが利用出来ます。

メインPCのVGAにアナログ出力が備わっている場合は、Sビデオ端子やコンポジット端子で接続出来るアナログビデオキャプチャユニットが利用出来ます。

左図のI/Oデータの製品以外にも、バッファローやカノープスなど、複数のメーカーから同様の製品がリリースされていますが、TVチューナーが内臓されている製品も多く、ビデオ入力と同時にTVも観れます。

ただし、アナログ入力の場合、解像度がXGA(注:1024×768pix)までに限定される上、ほとんどの製品はMPEG2コーデックでエンコーディングしているため、画質の割りにファイルサイズが大きくなる(注:30分で1.2GB程度。入力された解像度に関係なく、動画の解像度は720×480pixに固定される)し、ワイドモードには非対応でスタンダードサイズのみという場合がほとんど。

また、来年2011年にはTVのアナログ放送が終了する関係上、現在販売されている製品は流通在庫のみで、すでに生産終了している製品がほとんどなので、今後この方法で動画を撮りたい場合は、早めに製品を購入しておく必要があります。

VGAにアナログ出力が無く、DVI‐DやDVI‐I、あるいはHDMIやディスプレイポートなどのデジタル出力のみの場合は、キャプチャユニットもデジタル入力に対応したモノが必要になります。 左図の製品はエスケイネットの製品ですが、Sビデオ、コンポジット、コンポーネントのアナログ入力に対応しているだけでなく、HDMI入力にも対応しており、ゲームプレイ動画をフルHD解像度(1920×1080pix)で録画する事が可能です。

左図の製品はエスケイネットの製品ですが、Sビデオ、コンポジット、コンポーネントのアナログ入力に対応しているだけでなく、HDMI入力にも対応しており、ゲームプレイ動画をフルHD解像度(1920×1080pix)で録画する事が可能です。

また、コーデックにH.264を利用しており、画質も申し分ありません。

ただし、デメリットもあります。

USB2.0にしか対応していないため、先ほど述べた遅延がかなり発生しやすく、かなりのわずらわしさを感じます。

また、HDMIは音声も一緒に出力出来るというメリットがありますが、このメリットのため、メイン側に直接接続したスピーカーやヘッドフォンからは、音声が出力されなくなってしまいます。

つまり、HDMIで出力したサブPCの、“遅延した音声のみ”しか聞こえないという事です。

映像と同時に音声が極めて重要な要素になるFPSゲームでは、音声が1秒間遅延しただけでゲームにならないほどゲームプレイに支障が出ます。

さらに、録画はHDになりますが、メイン側は画質の劣るSDモードに強制的になってしまう(注:VGAの仕様です)ので、微妙に文字がつぶれるなど、画面が見難くなります。

残念ながら、メリットは“PCに負担がかからない”という点だけで、デメリットの方が大きいと言わざるを得ません。

僕が買って試したのがコレなんですが、約4万もする割りにはションボリな結果に終わってしまったと言わざるを得ません。

チョーガッカリした。 かなり期待してたのに……。 上記のエスケイネットの製品と同じく、HDMI入力が可能なユニットをもう一つ。

上記のエスケイネットの製品と同じく、HDMI入力が可能なユニットをもう一つ。

先月末にリリースされたばかりのこの製品は、Blackmagic Designというメーカーが開発、リリースしているユニットで、エスケイネットの製品と同じく、Sビデオ、コンポジット、コンポーネント、及びHDMIでの入力が可能です。

しかも、この製品は同様のインターフェースで入力だけでなく出力も可能で、機能的には内蔵型のビデオキャプチャユニットとほぼ同等という、多機能な製品です。

さらに、エスケイネットの製品とは異なり、USB2.0ではなくUSB3.0専用デバイスなので、転送速度が速く、遅延が発生し難いのも特徴です。

加えて、エスケイネットの製品の約半額(!)という、極めて安価な点もメリットと言えるでしょう。

これと、エスケイネットの製品を組み合わせれば、遅延を気にする事無く、最高解像度でゲームプレイ&録画が可能になるハズです。(注:これで出力してエスケイネットの製品で入力する。HDMIで音声出力されると同時に、メイン側のスピーカーにも出力される。……ハズ)

一応、僕のPCはUSB3.0に対応しているので、今度買って試してみたいと思います。

上手く行けば、X‐Bladesのゲームプレイ動画も録画出来ると思う。

続報を待て!

ちなみに、このユニットをPCI‐Exのx1にインストールする内蔵型のモデルもリリースされています。 サブPCがデスクトップの場合は、そちらを試してみるのもテです。

以上のユニットを利用し、2PC環境が整えば、ラグやコマ落ちもなく、フルHD画質でのゲームプレイが録画出来ます。

もちろん、先にも記したように、初期投資にかなりの額が要求されるため、フトコロ具合と相談する必要がありますが、選択肢としては十分価値のある選択肢だと思います。

当たり前の事ですが、デスクトップ全体をキャプチャする事しか出来ないので、特定のウィンドウだけを録画したい場合には不向きです。

ってゆーか出来ません。

3.実況音声を付ける。

録画したゲームプレイ動画に実況音声を付けたい場合は、録画方法によって利用可能な方法が変わってきます。

キャプチャソフトを使って1PCで録画する場合は、実況音声の同時録音は諦めた方がよさそうです。

先に記したボリュームバランスの関係もありますが、上手く実況音声が録音出来ても、ゲームがロードを挟んだりすると、音声が途切れたり、激しいノイズが入ったり、PC自体がマイク入力の音声を遮断したりする事がほとんどのため、“実況”の意味がありません。

2PCで録画する場合は、やはり先に記したボリュームバランスの関係上、ミキサーを介する方法が最も適していますが、これはアナログ出力の場合のみに有効な手段で、HDMI出力の場合は利用出来ないので、やはりオススメ出来ません。

僕がオススメするのは、実況音声“だけ”を別に録音する方法です。

コンポやラジカセを使ってもいいですが、僕はICレコーダーを使う方法をオススメします。 これは、僕が使用しているオリンパスの製品ですが、オリンパスに限らず、カシオやソニーなど、複数のメーカーから様々な製品がリリースされており、中にはステレオマイクが実装されている製品もあります。

これは、僕が使用しているオリンパスの製品ですが、オリンパスに限らず、カシオやソニーなど、複数のメーカーから様々な製品がリリースされており、中にはステレオマイクが実装されている製品もあります。

実勢価格は、製品にもよりますが、¥5000~10000程度。

僕が使っているオリンパスの製品は、単4電池1本で動作する上、電池ケースの部分を取り外す事でUSBメモリーとして録音した音声をPCに直接取り込めるので便利です。

こうしたICレコーダーで音声を録音し、録音した音声をPCに取り込んで、動画編集ソフト上で録画した動画と同期させれば、実況音声付の動画が作成出来ます。

MP3で録音出来る製品も多いですが、この製品は何故かWMAフォーマット。(笑)

しかし、動画編集ソフトへの取り込みにはなんら問題無いので、レコーダーソフトや変換ソフトでフォーマットを変換する必要もありません。

微妙にノイズが入りますが、実際に動画に貼り付ければ、ゲームの音声によってノイズが飛ぶので、完成した動画でノイズが気になるような事もありません。

ただし、編集の際に同期を取るのがちょっと難しいです。

が、これはちょっとしたコツでカンタンに解決出来ます。

僕が今までにうpった動画のほとんどで、ゲームのスタート時などに「ポチッとな?」と言っている事がよくありますが、実はこれは、実況音声と動画の同期を取るためのモノだったりします。

特定の操作をするのと同時に音声を発しておく事で、同期させるポイントを作っておくワケです。

あとは、編集時にこの同期ポイントを合わせれば、全体の同期が合うようになるワケです。

先週うpったMirror’s Edgeのようなアフレコ実況の場合は、実況音声を録音する際に、動画の方で同期を取り易いポイントで特徴的な音声を発する(注:あの動画の場合は、「レディ! セット! ゴー!」がそれ)事で、やはり同期ポイントを作ることが可能です。

もちろん、編集時に動画編集ソフト上でゲームの音声と実況音声のボリュームを個別に調整する事が可能なので、ボリュームバランスのコントロールも極めてやり易いと思います。

慣れない内は、同期がズレたりして難しいかもしれませんが、コツがつかめればかなりオススメの方法です。

ただし、ゲームの音声と実況音声を個別に録音している関係上、スピーカーから出力される音声(注:すなわちゲームの音声)が実況音声に混じってしまう事があるので、実況音声を収録する際は、ヘッドフォンを使用するなどして、実況音声にゲーム音声が混ざらないように注意しましょう。

・変換

さて、以上紹介したいずれかの方法で動画を撮影したら、これを一旦他の動画形式に変換してやります。

先に記したように、『Flaps』や『Bandicam』などの独自のコーデックを利用しているキャプチャソフトの場合、録画した動画ファイルは“再生は出来るが編集は出来ない”事が多いためです。

また、AVI形式は無圧縮のため高画質で編集加工がしやすい反面、ファイル容量が極めて大きくなるため、マシンスペックによってはメモリ不足で編集の際正常に表示されない、音ズレが発生するなどの不具合が起こる事があります。

こうした不具合を未然に防止する意味でも、一度編集加工可能なファイル形式に圧縮してやると良いです。

そこで、利用したいソフトがコチラ。(↓) これは、LNSOFTというメーカーが開発した、『BatchDOO!』という動画ファイル変換ソフトです。

これは、LNSOFTというメーカーが開発した、『BatchDOO!』という動画ファイル変換ソフトです。

“変換対象ファイル”のトコロに録画した動画ファイルをドラッグ&ドロップ(複数のファイルを一度に指定する事も可)し、各種設定を済ませ、“Go!”のボタンを押せば、動画変換が始まります。

このソフトの特徴は、何と言っても対応しているファイル形式の多さ。 AVIやMPEG系はもちろんの事、WMVやMOV、さらには他の動画変換ソフトではあまりサポートされていないFLVやSWFまでサポートされており、いずれも相互変換が可能になっています。(注:他の変換ソフトでは、入力は出来るが出力出来ない、出力出来るが入力出来ないという一方通行がほとんど)

さらに、このソフトではコンテナ(ファイル形式)、コーデック(エンコード形式)、音声フォーマットがそれぞれ個別に設定出来、解像度やアスペクト比、フレームレート、ビットレート、音声チャンネル数、サンプリングレートに至るまで、コンテナやコーデック、音声フォーマットに関係なく、それぞれを個別に設定出来るという、シンプルな見た目からは想像も出来ないほど多機能。

もちろん、設定の組み合わせによっては、正常に再生されないなどの不具合が起こるため、個別に設定する場合は動画ファイルに関するある程度の知識を必要とします。

しかし、ご安心召されよ。

“おまかせ”の項目で、ドロップダウンリストから選択する方式でプリセット設定を選ぶ事も出来るので、知識がない初心者でも簡単に使えます。

僕の場合、“Mac向けワイド‐H.264(高画質)”というプリセット(注:MOV形式)で、解像度だけを変更して設定しています。

しかも、こんな多機能なソフトが完全無料でいくらでも使えるというのだからオドロキです。

ただし、フリーウェアだからというワケではありませんが、まだリリースされて間もないソフトなので、サポート体勢がまだ万全でなく、公式サイトのサポートページは“準備中”の状態が続いています。

また、変換中はファイル容量が表示されますが、変換終了までの時間は表示されないので、いつ変換が終わるのか正直分かりません。

しかし、これらのデメリットを差し引いても、使い勝手はとても良く、これ以外の動画変換ソフトがいらなくなるほど、オススメです。

また、このソフトは動画の編集後もう一度使用します。

では、早速変換した動画を編集したいトコロですが、それはまた次回解説します。

といったトコロで、今週はココまで。

楽しんで頂けましたか?

ご意見ご感想、ご質問等があればコメにどうぞ。

来週からはシフトが元に戻るので、遅れる事なくうpれると思います。 お楽しみに!

それでは皆さんまた来週。

お相手は、asayanことasami hiroakiでした。

SeeYa!(・ω・)ノシ

LunaちゃんのMODコレ!

Lunaです。お久しぶり。 ※Beautiful People 2ch-Editon Ver.1.8.0 Fixed

※Beautiful People 2ch-Editon Ver.1.8.0 Fixed

種族追加MOD。

海外のクリエーターが作った種族追加MOD、『Beautiful People』をベースに、2ちゃんねるのオブリビオンスレ住人が改良したMOD。 通称“BP2ch”。

BPで追加される種族はもちろん、2ちゃんねらーならではの複数の追加種族、ヘアスタイル、アイカラーなどが大量に追加されます。

ただし、DLした圧縮ファイルを解凍すると、実に1.3GBを超える大型MODになるので注意が必要です。

また、新種族が選択出来ない、表示されないなどの不具合が発生する事がありますが、OBMMを使ってロード順を最後にしてやれば解消します。

また、現在は『Modular Beautiful People 2ch-Edition』という、後継MODの開発が進行中です。

Thanks for youre reading,

See you next week!

‐関連ウェブサイト‐

※今回ご紹介したソフト、及びハードのメーカー公式ウェブサイトです。 フリーウェア、及びシェアウェアは、以下のサイトからそれぞれDL&購入可能です。 当たり前の事ですが、プロダクツ製品はショップかamazonなどのショッピングサイトを利用して下さい。

また、I/Oデータ、及びオリンパスの製品は、既に生産終了しているためリンクの掲載を割愛させて頂きます。 ご了承下さい。

・Flaps/deepa

・Bandicam/Gretech Japan

・BB FlashBack/Blueberry Software

・BatchDOO!/LNSOFT

メーカーサイト

DLサイト(Vecter)

・Monster H264/エスケイネット

・Intensity Shuttle/Blackmagic Design

・ハイライト

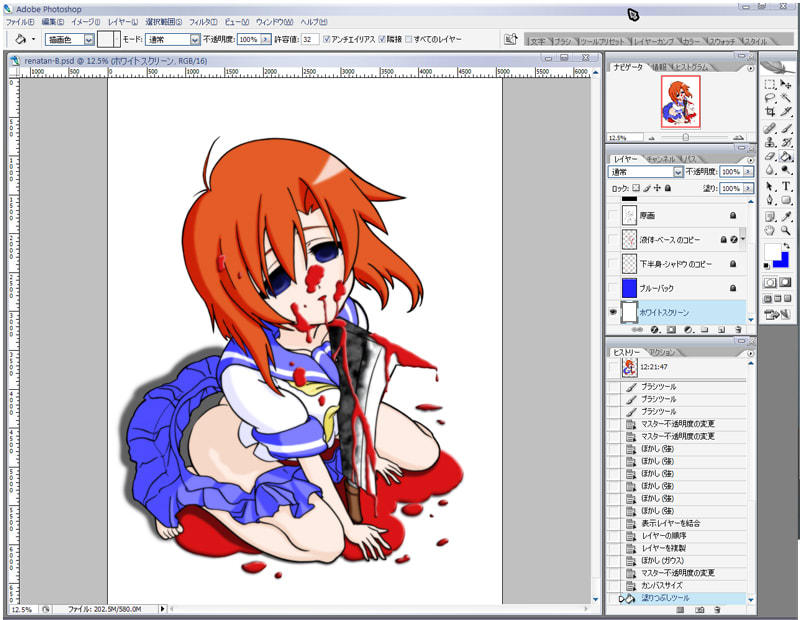

さて、今度はシェードと対を成すハイライトを置いていきます。

ハイライトとは、光源から放たれる光が当たっている面に出来る最も明るい部分の事で、マテリアルの材質や反射率などにもよりますが、基本的にはどんなマテリアルにもあって然るべきモノです。

以前の『3DCGっぽいイラスト』では、マテリアルの反射率を考慮してハイライトを描いていませんでしたが、人物や液体には“必須”となる要素なので、今回はシッカリと描き込んでいきます。 まず、液体のハイライトから描いていきます。

まず、液体のハイライトから描いていきます。

今回も、形状が複雑なのでシェーディングと同様に特殊効果を使ってハイライトを表現していきますが、先に液体のレイヤー(注:人物/ナタと床のみ。補助レイヤーは除外しておk)をコピーしておき、コピーした方のシェードの特殊効果を切ります。(注:チェックボックスのチェックを外せばおk)

そして、レイヤーメニューから<ベベルとエンボス>というコマンドを実行し、左図のようなダイアログを呼び出します。

これは、レイヤーに浮き彫りのような効果を与える特殊効果で、今回はこれの<ベベル(内側)という効果を使います。

そして、各項目の数値を左図のように設定します。

この時、<包括光源を使用>のチェックボックスは、今回は必ずオフにして下さい。

これをオンにしてしまうと、シェードと同じ位置にハイライトが置かれてしまうので、必ず外してシェードの真逆の位置にハイライトが置かれるように数値を設定して下さい。

そして、これを適用すると、こうなります。(↓) 向かって右上側にハイライトが置かれましたね。

向かって右上側にハイライトが置かれましたね。

しかし、先ほどせっかく作ったシェードが見えなくなってしまっています。

レイヤーの不透明度を下げて処理してもいいですが、それだとハイライトを置かなくてもいい部分(注:アゴのラインの下、髪がかかっている部分など)のハイライトもそのままになってしまうので、ここは一つ、得意のトレスでハイライトだけを抽出してみましょう。

光源位置とマテリアルの形状を考慮しながら、ブラシツール(ソフトの円形ブラシでおk。サイズは10pix程度)で必要なハイライトだけを慎重にトレスしていきます。

一通り必要な部分だけトレス出来たら、塗り残し等をチェックし、例よって<ぼかし(ガウス)>で4pix程度ぼかします。

さらに、トレス元のレイヤーを非表示にして、不透明度を50%程度に下げてやると、こうなります。(↓) やや鈍いかもしれませんが、液体のハイライトが描けました。

やや鈍いかもしれませんが、液体のハイライトが描けました。

不透明度を上げてやると、もっとテカテカに光らせる事が出来ます。

で、さらに床の液体にも、同様にしてハイライトを置きます。 こちらもやり方は同じですが、ベベルのサイズをシェードの時と同様に1.5倍程度大きくしてあります。

こちらもやり方は同じですが、ベベルのサイズをシェードの時と同様に1.5倍程度大きくしてあります。

これは、シェードとの整合性を合わせる意味でも必要な措置なので、必ずシェードに合わせましょう。 お次は髪のハイライトです。

お次は髪のハイライトです。

何度も記している通り、今回は『アニメセル画調のイラスト』がお題なので(注:ナタに特殊効果を使った時点で、既にこのお題から外れている気がするが……)、髪のハイライトもそれに準拠します。

原画には、既に髪のハイライトと思しき線が描き込まれているので、これをいつものようにエンピツツールでトレスして、ハイライトのベースを作ります。

この時、髪の外側の輪郭に接する部分は、少し広めに描いておくと、仕上がりがキレイになります。 次に、これを<ぼかし(ガウス)>で10pixほどぼかします。

次に、これを<ぼかし(ガウス)>で10pixほどぼかします。

もっとぼかしてもいいかもしれませんが、このヘンはお好みで。(笑)

で、最後に不透明度を50%程度に下げてやると、こうなります。(↓) TVアニメ版とほぼ同様のハイライトが、髪に置けました。

TVアニメ版とほぼ同様のハイライトが、髪に置けました。

本来、僕はこういう簡略化した髪のハイライトがキライなんですが、今回はお題がお題なので仕方なくこうしました。

お題に捕らわれないのであれば、漫画家やイラストレーターが描くような精密なハイライトを置いても良いです。

ただし、白が強過ぎると画面全体が明るい印象になってしまうので、画面全体を暗くしたい場合は、ぼかしを強くしたり不透明度を下げたりするなどして、白が強くなり過ぎないように注意しましょう。

もちろん、画面全体を明るくしたい場合は、逆に不透明度を上げるなどして白を強くするのも手です。

好みとバランスを考慮して、ぼかしや不透明度を調整しましょう。 続いては瞳の虹彩にハイライトを置きます。

続いては瞳の虹彩にハイライトを置きます。

先ほどの液体のハイライトと同様に、ブラシツール(サイズは5pix程度)で左図のように瞳の中に下弦の月のような弧を描いたハイライトを置きます。

置く位置と大きさは、黒目の大きさに合わせると良いでしょう。

また、出来る限り左右対称になるように描きましょう。 次に、これをやはり<ぼかし(ガウス)>でぼかして(10pix程度)、不透明度を下げます。

次に、これをやはり<ぼかし(ガウス)>でぼかして(10pix程度)、不透明度を下げます。

すると、左図のようになるワケです。 が。

……イイっスね、コレ。 自分で言うのもナンですが。(笑)

ちょっと全体を見てみましょう。 あ、いいわコレ。(笑)

あ、いいわコレ。(笑)

これ以上ハイライト必要ないわ。

本当は、この後いわゆる“瞳の中の星”を描き入れようと思っていたのですが、この絵ならこれで十分ですね。 レナの表情が、“オヤシロさまモード”になってます。

つーワケで、イキナリですがハイライト完了です。(笑)

ハイライトは、シェードと同じく絵に立体感を与え、“光”を表現するのに最も重要な要素です。

しかし、シェードもそうですが、“やり過ぎ”、“描き込み過ぎ”には注意が必要です。

特に2DCGの場合、どこまでも拡大して修正“出来てしまう”ので、やり込みを始めると文字通り止まらなくなってしまいます。

こうなると、いつまで経っても絵が完成しないので、適度なトコロで妥協し、絵を完成させる事を優先しましょう。

また、弄り過ぎて逆にシェードやハイライトの整合性に不具合が生じて、絵のリアリティが損なわれてしまう事もあります。 リアル過ぎる絵は、“イラスト”ではなく“絵画”になってしまいますからね。

適度に妥協し、ある程度デフォルメする事を意識すると、“イラスト”としての絵のクォリティアップにも繋がると思います。

・仕上げ作業

それでは、最後に絵の仕上げ作業を行っていきます。 まず、胸元やスカートなど、ナタと重なっている部分で色の重なり方がおかしかった部分を修正します。

まず、胸元やスカートなど、ナタと重なっている部分で色の重なり方がおかしかった部分を修正します。

重なり方がおかしい部分を含む基本色、及びシェードのレイヤーを全てコピーし、本来の重なり方として正しい位置(注:この場合はナタレイヤーの下)に移動させます。

そして、コピー元のレイヤーの色を、消しゴムツールで慎重に削っていきます。 削り過ぎると、間に挟まっているレイヤーの色が表に出てしまう事があるので、そういう心配が無い限り、ギリで削るようにします。

こうして削れば、左図のように正しい色の重なり方になります。

他にも重なり方におかしい部分がある場合は、それらも同様にして修正していきます。 次に、線画レイヤーにぼかしを入れます。

次に、線画レイヤーにぼかしを入れます。

いつものように、これは<ぼかし>を使いますが、今回は<ぼかし(強)>を使ってみましょう。

分かり難いかもしれませんが、左図では髪や顔の線画にぼかしを入れ、二重やマツゲの線画がそのままにしてあります。(注:比較のためです。後でこれにもぼかしを入れます)

二重やマツゲの線画は、シャープですがシャギーが出てしまっていて毛羽立ったカンジになってしまっています。 これを滑らかにするために、ぼかしを入れると良いワケです。

じゃあ、「線画描いた時に先にぼかし入れちゃえばええんちゃう?」と思うかもしれませんが、ダメです。

基本色を塗る時、線画を<自動選択ツール>で選択しましたよね? あれをやる時に、ぼかしがあるとぼかしの部分が選択されないため、必要な部分が隅々までシッカリ塗れない事があるからです。

最低限、基本色を塗り終わるまでは、線画はシャギーが出ていてもシャープである必要があるのです。

なので、ぼかしを入れるのは最後の最後、仕上げの段階で入れるのが良いというワケです。

さて、全ての線画にぼかしを入れたら、おかしいトコロが無いか全体をチェックします。

この時、特定の拡大率の時のみ見えるミスもあるので、表示範囲を変えながら、絵全体をくまなくチェックしましょう。

チェックが終わったら、一度上書き保存で保存します。 ショートカットは<Ctrl+S>です。

保存したら、これは保存用になるので、これ以降一切上書きしないで下さい。 上書きしてしまうと、ミスを見つけても修正出来なくなります。 チェックが終わったら、必要なレイヤー(注:背景は必ず除外する事!)以外を全て非表示にして、表示しているレイヤーを<表示レイヤーを結合>を使って結合します。

チェックが終わったら、必要なレイヤー(注:背景は必ず除外する事!)以外を全て非表示にして、表示しているレイヤーを<表示レイヤーを結合>を使って結合します。

この時、メンドウだからと言って<画像を統合>を使ってはいけません。

これは、レイヤーを全て結合し、半透明も含めた透過のない(注:白単色の背景が付く)背景レイヤーにする機能なので、透過を残しておく必要があるため、ココでは<表示レイヤーを結合>を使います。

結合したら、一旦<別名で保存>で保存しておきましょう。

上書き保存ではありません。 <別名保存>です。でないと、後々泣きを見ます。

ファイル名は何でもいいですが、分かり易い名前で保存しましょう。 作例では、『renatan‐B』としました。 次に、結合したレイヤーをコピーします。

次に、結合したレイヤーをコピーします。

作例のように、シェードなどの透過された部分があると、色が重なって濃くなるので、気になるようなら予め不透明度を下げておきましょう。(注:ヒストリーウィンドウで結合前まで戻って修正する)

作例では、特に問題ないと判断し、そのままにしました。 コピーしたら、今度はコピーしたレイヤーを指定し、いつもの<ぼかし(ガウス)>で10pix程度ぼかします。 すると、左図のようになります。

コピーしたら、今度はコピーしたレイヤーを指定し、いつもの<ぼかし(ガウス)>で10pix程度ぼかします。 すると、左図のようになります。

ピンボケした写真みたくなりましたね。

この状態で、例えば違う人物の輪郭のシャープなままのイラストを奥に小さく、あるいは手前に大きく置くと、カメラのピント合わせを表現出来ます。

しかし、今回はそういう使い方をするのが目的ではないので、ぼかしたレイヤーをさらに加工して、レイヤーの不透明度を50%に下げます。

すると、こうなります。(↓) 見た事ないですかね?こーゆーの。

見た事ないですかね?こーゆーの。

ギャルゲーとかのパッケージアートで、こんなカンジで絵が全体的にポヤンとしたカンジになってるイラスト。

あれは、印刷時の特殊効果やパッケージ素材によるモノではなく、こうやって描くモノなんです。

絵が、ちょっと“プロっぽい”カンジになる小技なので、憶えておくと便利ですよ♪

さて、今回のお題は以上で完成ですが、もう少し加工してイラストとして完成させましょう。 まず、キャラの頭上の空白(注:カメラの用語ですが、これを“オーベーヘッドスペース”、あるいは“頭上のホワイト”と言います)がやや狭く、画面右側の空白が広いので、<イメージ→カンバスサイズ>のコマンドを実行し、カンバスの大きさを調整します。

まず、キャラの頭上の空白(注:カメラの用語ですが、これを“オーベーヘッドスペース”、あるいは“頭上のホワイト”と言います)がやや狭く、画面右側の空白が広いので、<イメージ→カンバスサイズ>のコマンドを実行し、カンバスの大きさを調整します。

サイズの単位を“cm”にして、A4サイズ(幅:21.0、横:29.6)のカンバスサイズを指定します。

そして、リサイズする基準位置を、<左下>にして実行します。

この時、「絵の一部が切れちゃうけどおk?」と訊かれますが、切れるのは何も描かれていない空白部分なので無問題です。 構わずおkしちゃって下さい。

実行すると、左図のように頭上の空白が広くなったカンバスになるので、広くなった部分に背景色(白)を置いて、背景の白がスキ間無い状態にします。

あとは、この空白部分に作品のタイトルロゴやクレジット、サインなどを描き入れます。

今回はこうしてみました。(↓) どーですかお客さん!

どーですかお客さん!

DVDのパッケージアートみたいになりましたね! いや~、元がラフ画とは思えないほどの仕上がりです。(←自画自賛)

で、これを『3DCGっぽいイラスト』の時と同じように、<Web用に保存>を実行して、リサイズしてjpg画像に変換します。

そして、出来上がったのがコチラ。(↓) ちなみに、背景を白にしたのは、前回ご覧頂いた通り黒だと怖過ぎるから。

ちなみに、背景を白にしたのは、前回ご覧頂いた通り黒だと怖過ぎるから。

しかし、白だと絵全体が明るくなったように見えますね。

これは、飽くまでもそう“見えるだけ”です。 実際の明るさは、背景が白でも黒でも変わりません。

これは、もちろん目の錯覚なワケですが、これによって絵全体の印象が大きく変わってしまう事があるので、単色の背景色の場合は選択に注意が必要です。

その絵を、最終的にどのように仕上げたいのか? あるいは描かれてあるマテリアルの構成、あるいはその意味に合う背景はなんなのか?を考えて、絵の持つイメージに合う背景色を選ぶようにしたいですね。

・まとめ

さて、以上3回に渡って『萌えキャライラスト』のテクニック解説(注:「もう萌えキャラじゃねーじゃねーかッ!」というツッコミを筆者は嫌う)をお届けしたワケですが、いかがでしたでしょうか? 上手く解説出来たかどうか……。

キャラ絵に限った事ではありませんが、絵を描く上で最も重要なのは、二次元と三次元の“違い”を理解し、三次元→二次元、あるいは二次元→三次元の置き換えを的確に、かつ適切に実行出来る脳内変換能力を養う事だと、僕は考えます。

これは、いわゆる『二次元脳』とか『2.5次元』という意味ではなく、リアルをモデル、あるいは参考にして絵を描く時(注:三次元→二次元に脳内変換)や、アニメキャラにいかにリアルな立体感を与えるか(注:二次元→三次元に脳内変換)という事で、この脳内変換能力を養うために、書籍などから知識やテクニックを吸収したり、日常生活のあらゆる場面で観察力を養う事が重要なのではないかと、僕は考察します。

いずれにせよ、今回紹介した方法は、決して“正解”というワケではありません。 何故なら、Photoshopには今回紹介出来なかった機能が、まだまだたくさんあるからです。

また、最初に資料として紹介した書籍には、それぞれのイラストレーターが普段使っている様々なテクニックが紹介されており、今回解説したのは、その極一部でしかないのです。

ならば、これ以外のテクニックは使えないのかと言うと、そんなコトは決してありません。

もしかしたら、これよりももっとカンタンに出来るテクニックがあるかもしれない。

もしかしたら、これよりももっと効果的なテクニックがあるかもしれない。

もしかしたら、もっと自分に合ったテクニックがあるかもしれない。

Photoshopは、そうした可能性を探求出来る優れたソフトです。

確かに、Photoshopは高いソフトです。 約10万円という価格は、ちょっとやそっとではなかなか手の出ない高価なソフトです。

しかし、一度使い出せば、アナタもきっと、このソフトの優秀性に気付き、この価格設定がダテではない事を実感出来る事でしょう。

皆さんも、Photoshopで楽しいお絵描きライフを満喫してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、現在僕は今回の作例をベースにした高解像度PC用壁紙を作成しています。

まだ完成してませんが、早ければ次回にでもDL可能なバージョンを公開出来ると思います。 お楽しみに!

といったトコロで、今週はココまで。

楽しんで頂けましたか?

ご意見ご感想、ご質問等があればコメにどうぞ。

来週もお楽しみに!

それでは皆さんまた来週。

お相手は、asayanことasami hiroakiでした。

SeeYa!(・ω・)ノシ

きょーのはちゅねさん♪

これで妥協。

Thanks for youre reading,

See you next week!

-オススメアイテム-

※今回の記事に登場したソフト&ハードです。購入の参考にして下され。

・intuos4 PTK-640/K0

※WACOM社のintuosの現行モデルです。僕が使用しているintuos3よりも使い易そうなカンジです。 また、これにAdobeのPhotoshopELやCorelのPainterETがバンドルするスペシャルエディション(型番:PTK-640/K1)もあります。 描画面のサイズが違うモデルもあるので、好みに合った物を探して下さい。 ちなみに、Bambooも複数種あるので、後述の公式サイトでそれぞれの仕様を確認してから買いましょう。

・Cyborg Command Unit

※Saitek社のレヴァンティンです。 僕が使用しているモデルとは見た目が異なりますが、違うのは見た目だけです。 機能そのモノは全く同じです。 あると便利ですよ!(ゲームにも使えるし)

-関連ウェブサイト-

※上記のアイテムのメーカーサイトを含めた関連サイトのリンクです。活用して下さいませ。

・Adobe公式ウェブサイト

※Adobe社の公式HPです。Photoshopを初め、Adobe社の製品は、パッケージ版以外にもこのサイトからDL版が購入出来ます。

・WACOM公式ウェブサイト

※intuosシリーズやBambooシリーズのラインナップと仕様は、このサイトで確認して下さい。

・Saitek Japan公式ウェブサイト

※Saitekは海外の会社ですが、日本法人があるので日本語サイトもあります。 レヴァンティンの仕様は、このサイトで確認して下さい。

・BNN新社

・光学社

※どちらもPhotoshop関連の書籍を多数出版している出版社です。 どれも参考になる書籍ばかりなので、本屋さんなどで同社の書籍を探してみて下さい。

-お知らせ-

次回から、うp曜日が変わります。

先日は“土曜日”と発表しましたが、申し訳ない。再度変更します。

次回から、“毎週日曜日”がうp曜日となります。

次の更新は、『7月5日(日)』の早朝頃です。 勝手な変更ではありますが、ご理解&お間違いの無きよう、よろしくお願い致します。