お気軽に鎌倉城を実感できる長窪砦のコースを考えてみました。

大半は、個人の住宅で砦は覆われて、その気で見ないと城とは思えないのが、、、

鎌倉城の特色です。

このコースは大きな砦跡ですが、、鎌倉城のホンの一部です。

北鎌倉駅を降りたら、円覚寺の池の間を通り、総門を越し拝観受付で「北鎌倉隧道」が通れないので迂回するのですが、「北鎌倉幼稚園」より「八雲神社」に抜けるにはどの様に行くのか? を聞いてください。

桃色丸が駅で、そのまま桃色ラインを辿ってください。

横須賀線の脇から離れたら、目指すは熊野神社で、その裏が切通(大船の切通)です。

切通を登りきると大船高校で、畑との山際を下り高野の切通入り口(長窪の切通)に向かいます。

切通を上がると、長窪谷戸で住宅地を抜け、円覚寺の裏山を明月院に向け下ります。

明月院を通り越すと横須賀線で、右に行けば北鎌倉、左に行けば建長寺から八幡宮から鎌倉駅です。

観光地ではなく、地元の人間も不案内です。下調べを十分にして挑戦してください。

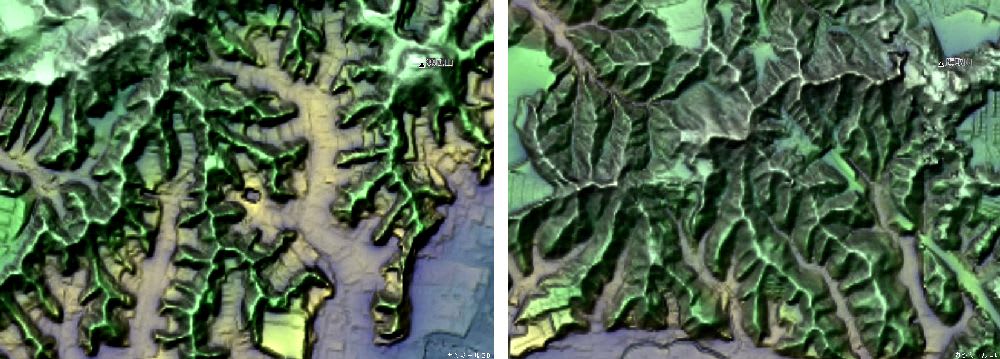

地図は、赤いラインが横須賀線と、太く赤いラインは北鎌倉のホームです。

長窪の砦を横須賀線の車窓から見てみましょう。

番号1は大船側で、10は北鎌倉駅ホームです。

1~10迄の番号は、写真を撮ったオオヨソの場所です。

写真1

写真2

写真3

写真4

写真5

写真6

写真7

写真8

写真9

写真10

総て、表面は住宅地ですが、その裏の山が問題の砦です。

住宅に隠された鎌倉城遺構です。

見方が判らなければ、単なる山にしか見えない。

これが、鎌倉城が語られない理由です。

誰にでも観察できる横須賀線車窓からの鎌倉城遺構の紹介です。

文永の役の翌年,杜世忠(外交使節で来日した。)を罪人なみに斬ってしまう。

結果は、元と真っ向勝負で博多湾を2mの石垣で囲い その距離20km程を造った。

元の攻撃は、博多や大宰府だけで終わるモノとは考えず、鎌倉まで元が押し寄せる想定をしたのでしょう。

文献は無いが遺構をみれば、巨大な鎌倉城となり、国中の武士が集まって守る規模の城となった。

新田義貞が鎌倉を攻めたのだが、、、

守備側は、守る人員が足りずに、七口を繋ぐ防衛ラインと台峰や稲村ヶ崎を守る範囲に兵を配置した様である。

その防御は効果絶大で、新田軍の攻め込んだ場所は城壁の切岸は越えられず、、切岸の切れた稲村路と、異常気象に依る海底の岩場が現れ、鎌倉市内に兵を送り込めた。

この異常気象が味方をして鎌倉城を陥落できたと、文献に書かれている。

古代東海道が鎌倉を通過するので、入り口と出口が有った。

東山道武蔵路と称される群馬県太田市より武蔵国衙へ向かう道と、その延長の

武蔵国衙より鎌倉へ向かう東山道相模路の直線路が鎌倉に入る。

平安時代には、

東山道相模路は 座間(府中-野津田-座間のルート)より座間の星谷寺を通り、

海老名(相模国分寺)に向かい綾瀬より藤沢のイスズ自動車脇の水道路(仮想伝路)より立石、玉縄城脇より倉久保谷戸に入る道を想定するのですが、この経路を鎌倉では武蔵大路と呼ばれたと考えています。

武蔵大路は「唐糸草子」に書かれた経路であり、途中立石と白幡神社に分岐し、白幡神社より江の島を目指す経路を「唐糸草子」には書かれている。

別路の藤沢の立石より玉縄城脇より倉久保谷戸を通る大道が倉久保谷戸の中で消える。

鎌倉市内には武蔵大路の呼称が存在した。

その倉久保谷戸と市内の間に埋められた切通が在る筈です。

その痕跡は、何処なのか?

更に、

古代東海道が都より鎌倉に入るとき梶ヶ谷から入る事が想定されるが、

そこからは、化粧坂の上より源氏山、寿福寺脇に向かう。

ここで問題は、、、、

化粧坂の上より源氏山へ向かうのは不自然で、切通が存在したと考えるのです。

鎌倉時代は源氏山へ道があったと考えても、それ以前の時代は切通が有った筈が、

埋めた痕跡が不明です。

憶測できる場所は、、、何か所も有るんですね!

もう一段精度を上げて憶測から推測のレベルに上げる必要が有る。

確証するには、、、堀出すって、、個人レベルの出来る事じゃ無い!

所詮、お遊びですから、推測するのも楽しいかな?

これ等の鎌倉市内に入る切通を城造りの為に塞いだのは明白ですが、、

それが開いていれば、

新田義貞は稲村ヶ崎まで遠回りをして攻める必要は無かった。

言い換えれば、切通が塞がっていたので、稲村ヶ崎に行った訳です。

次は、城の成り立ちの経緯です。

新しく珍説を出す必要は無く、netに有る情報をマトメレバ良い訳ですが、、

このブログの主旨は、鎌倉周囲の古代東海道を探す事ですが、

これまでの経過をマトメてみましょう。

古代道は、鎌倉城を造る時の障害になる為に巨大な切通は埋めてしまった!

っと

考えられます。

イヤでも鎌倉城と関わる事になってしまうのです。

当然 切通を埋めた痕跡は残ります。

埋めた痕跡は、鎌倉城を造る痕跡でもあります。

平安時代まで、古代東海道と東山道相模路が鎌倉の市内に入り込み、楽に往来出来たのですが、

城造りの為に大道は塞がれ、唯一朝比奈峠のみが道幅を狭められ、押し寄せる敵を攻撃し易い様に道を改造した。

他の埋めた大切通の痕跡は明確な物では、東山道相模の切通で、海蔵寺裏の大堀切です。

明確ではないが、、その他の埋められた切通は数か所あり、、

武蔵大路の別経路や古代東海道の都からのの入り口となる切通が存在すると考えられる。

各々一か所ずつではなく、、数か所の痕跡と思われる場所が有る。

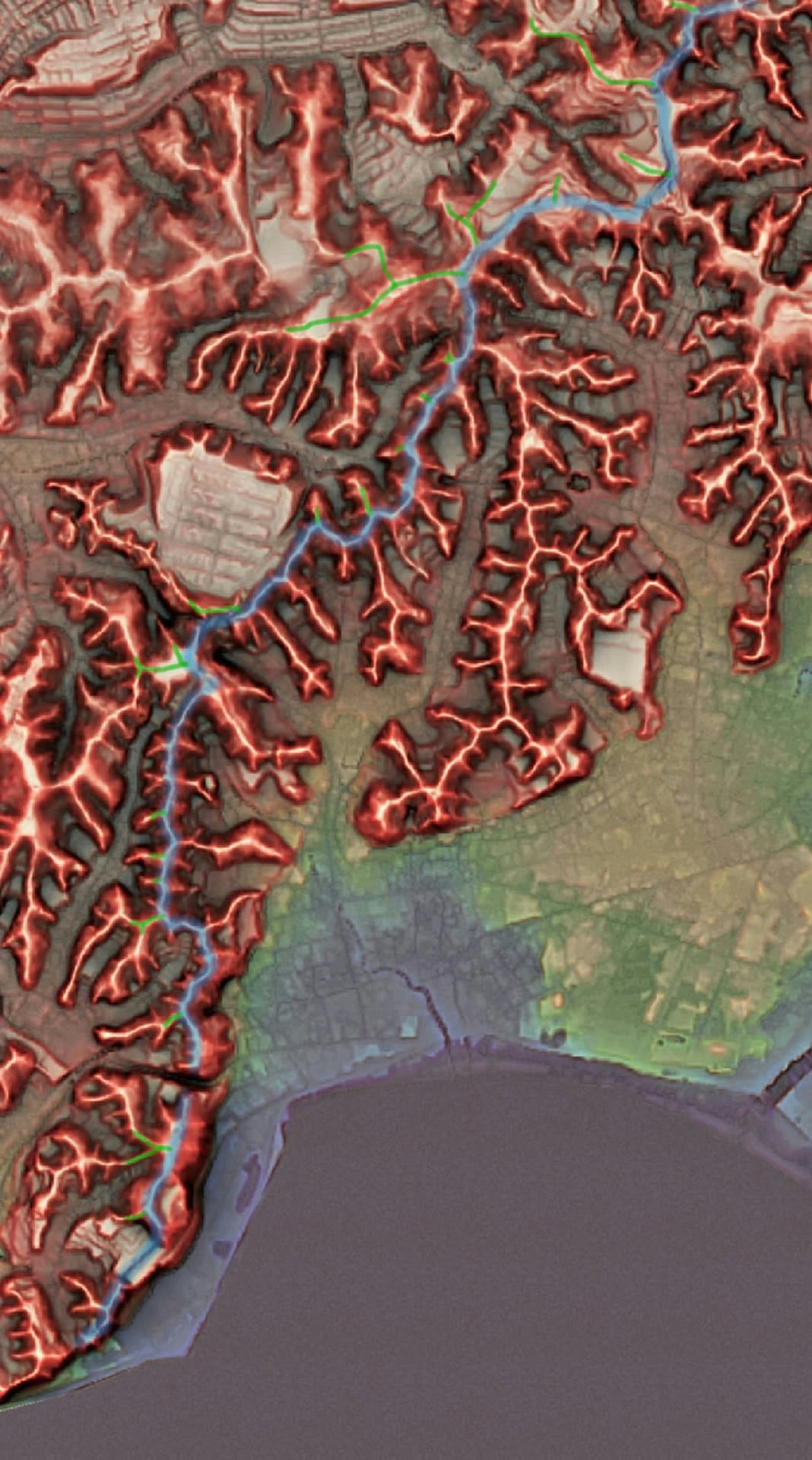

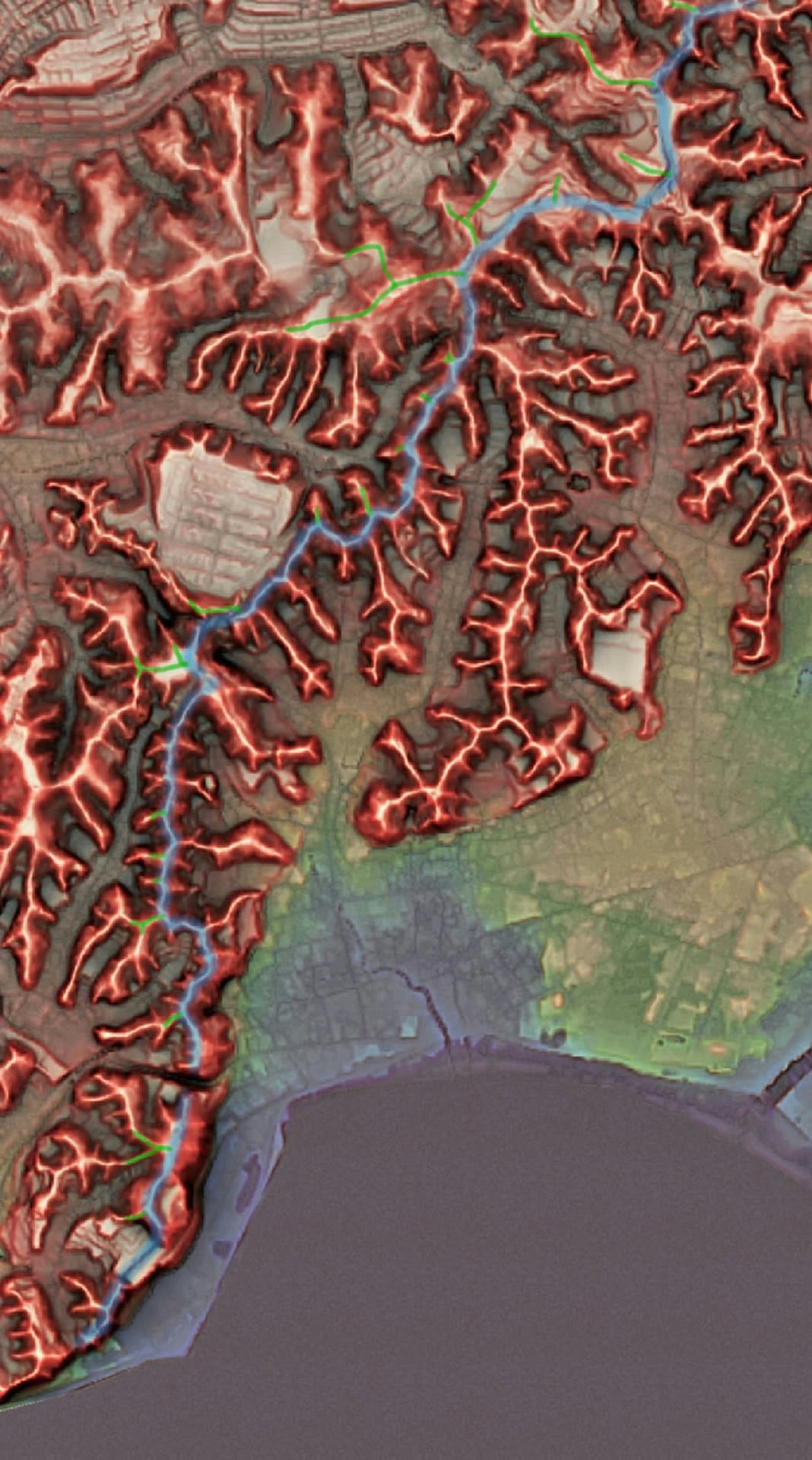

この立体地図(カシミール地図)は、バーチャルな地形地図です。

さて、、

バーチャル (virtual)と言う言葉を、

どの様に解釈されているでしょうか?

デジタル大辞泉では -実体を伴わないさま。仮想的。疑似的。

っと書かれています。

virtualという単語は英語であり、本来の意味は「(それそのものではないが)」という含意を含んだ、「本質上の」「実効上の」「事実上の」「実質上の」というものである。

現実の表面的な虚飾を外し「本質的なモノを抜き出したモノ」とも言い替えが出来る。

鎌倉城を論議する時に必要なのは、

育成して地表から数mのベールで覆い尽くした樹木と宅地を除去しないと、、、

鎌倉城の実相は見る事が出来ないのです。

より、、本質的な表示を「バーチャルな地形地図」が見せてくれるのです。

「現物を見ても其処には城が無い!」と言われても、、、

鎌倉城は、それなりの見識と想像力や物の見方や考え方を総合しないと浮かんで来ない城です。

戦国時代や江戸時代の城の常識も通用しない 巨大な規模と既成概念を無視しする見方を要求する城です。

それに味方をしてくれるのが、バーチャルな立体地図です。

バーチャルでない本物の世界は、、空中写真が有ります。

しかし、、6,70年前の解像度はイマイチでバーチャルな立体地図がより使いやすい。

(お金を出せば解像度の良い画像が手に入るでしょうが、、)

その上、、、、

巨大な地形を鳥瞰図の様に把握する必要が有るのです。

現地を調べた事のない研究家が机上の空論を吹聴しても、、、

バーチャルな立体地図が これらの空論を否定する訳です。

この立体地図を疑う人は、この地図を参考に現地と比較してください。

其処に在るのは、緑が繁茂して、地表が隠れた訳の判らない山です。

地表が判れば、単なる山ではなく、人工的な造作が見えるでしょうね、、、

これが、

「鎌倉には城が無い!」と軽率な結論を出した原因です。

更に悪い事には、、、

市民講座で「鎌倉に城は無い! 」っという内容で、反論できない聴講者が居た訳です。

役所の通達は「樹木を切ってはならない!」そんな自然保護が樹木を繁茂させ大きく育った、、、 結果は 樹木は鎌倉の崖を崩し、景観を破壊し始め鎌倉城を隠したのです。

昔から鎌倉の山は、里山であり、

人の手で立木を切り燃料に使われて管理されていた。

明治の写真が樹木の少ない鎌倉の山をを写しており、証明できます。

緑のラインは、防衛ラインとは別に、城壁に近づけない様に仕組んだ砦構造の切岸が有る場所と考えます。

赤色地図に感化され、「カシミール」と言う地図ソフトの精度が上がったので、以後これを多用します。

この立体表示の赤色地図の精度は、1/10000の地図より詳細です。

鎌倉を西から見た図です。

カシミール画像です。

鎌倉は、三方が山に囲まれ、他の一方は海の要害!

っと鎌倉の特徴を事あるごとには言われます。

鎌倉の山は攻めにくいし、海からは攻め難い!

鎌倉城の痕跡と地形を見ると、、鎌倉幕府には、そんな単純な考えはない様です。

この防衛ラインは陸上から攻め寄せる敵、それは西側、東側、北側の三方から攻めて来る敵には有効で市内を守れるのですが、、、、、

「敵は、陸から攻めて来る」と言う頼朝が鎌倉に入る前の発想を現代まで引き摺ったヨウデス。

防衛ラインの市内側(内側)にも、、平場(郭)が有ります!

何故

内側に向けても郭が有るのでしょうか??

まるで、、、鎌倉市内に敵が居る様な造りになっているのですが?

謎は、それだけではありません!

巨大な城は、天下分け目の新田義貞の鎌倉攻めで、幕府軍は外部の砦の大半を使わなかった。

関東周辺の氏族が「イザ鎌倉!」の非常事態で集まった関東武士集団です。

それでも、、、大鎌倉城を守備するには兵士が足りない様子です。

場所は、化粧坂、葛ヶ岡、銭洗いの在る場所です。

白い図の青いラインは、七口を結ぶ防衛ラインで、

黄色いラインは、鎌倉城大手道の化粧坂より出る中の道です。

防衛ラインの市内側(内側)にも、、平場(郭)が有ります!

この防衛ラインの七口を結んだ峰の内外に山城特有な平場(郭)があります。

この峰は、市内側からも登れない様に成っているのです。

と言う事は、、

鎌倉外部からの敵を防ぐ為、、だけじゃない様ですね!

その理由が問題です。

鎌倉城の構造は、

従来から七口を繋いだ範囲を言われている。

だが、根拠は無い。

鎌倉を表面的に見て細部を調べた事が無い人の憶測です。

結果は、七口が防衛施設で有ると根拠も無く結論を出し 他の場所は不問となった。

その総括は、七口を繋いだ範囲が鎌倉城である。他の場所は??? 無視です。

鎌倉城の認識は困難です。

七口を繋いだ範囲は、本城に当たる部分であり、

その他に、戦う為の砦が外部に向かい張り出した構造をしている。

問題は、巨大すぎて認識出来ない事です。

そして、樹木のベールに包まれて単なる山にしか見えない!

更に住宅が建ち切岸を 切り崩し始めている。

8割がたの城遺構は住宅や大規模な土地開発で消失している。

この赤色地図の精度は非常に良く、

「現物を見ないと本当の処が判らない!」と勘違いするのが鎌倉城ですが、、

バーチャル(外見は偽物でも本質を表現した)な 赤色立体地図は、城を理解するのに絶好なアイテムです。

図の解説

上の赤色立体地図を 下の白い地図で解説をしました。

白い地図に薄赤くマークした場所は、平場が在る=山城の特徴である郭の在る場所です。

青色ラインは、七口の防衛ライン。

緑色ラインは、鎌倉城の大手道路(中の道)で堰水橋より登り化粧坂に向かう道です。

紫色ラインは、古代東海道の経路です。

そして「葛原」とは葛原ヶ岡神社の在る場所で、梅松論にて激しく攻防が在った場所と書かれた場所であり、新田軍の主力が攻撃した。

(太平記に書かれた、化粧坂を攻撃するとは、この場所の事です。)

何故この葛原なのか?

鎌倉城の構造を知れば判る事です。その解説は又の機会で、、、

〉赤色立体地図 (うにゅー)さん

〉2016-11-09 12:17:46

〉尾根の周りに真っ黒な縁取り(つまりは急斜面=断崖)だらけになるのは、

〉この地域(鎌倉)ならではの特色ではないかと思います。他の、城郭で

〉はない地形(三浦方面とか?)の同じような画像と比較すると面白いか

〉もしれませんね。

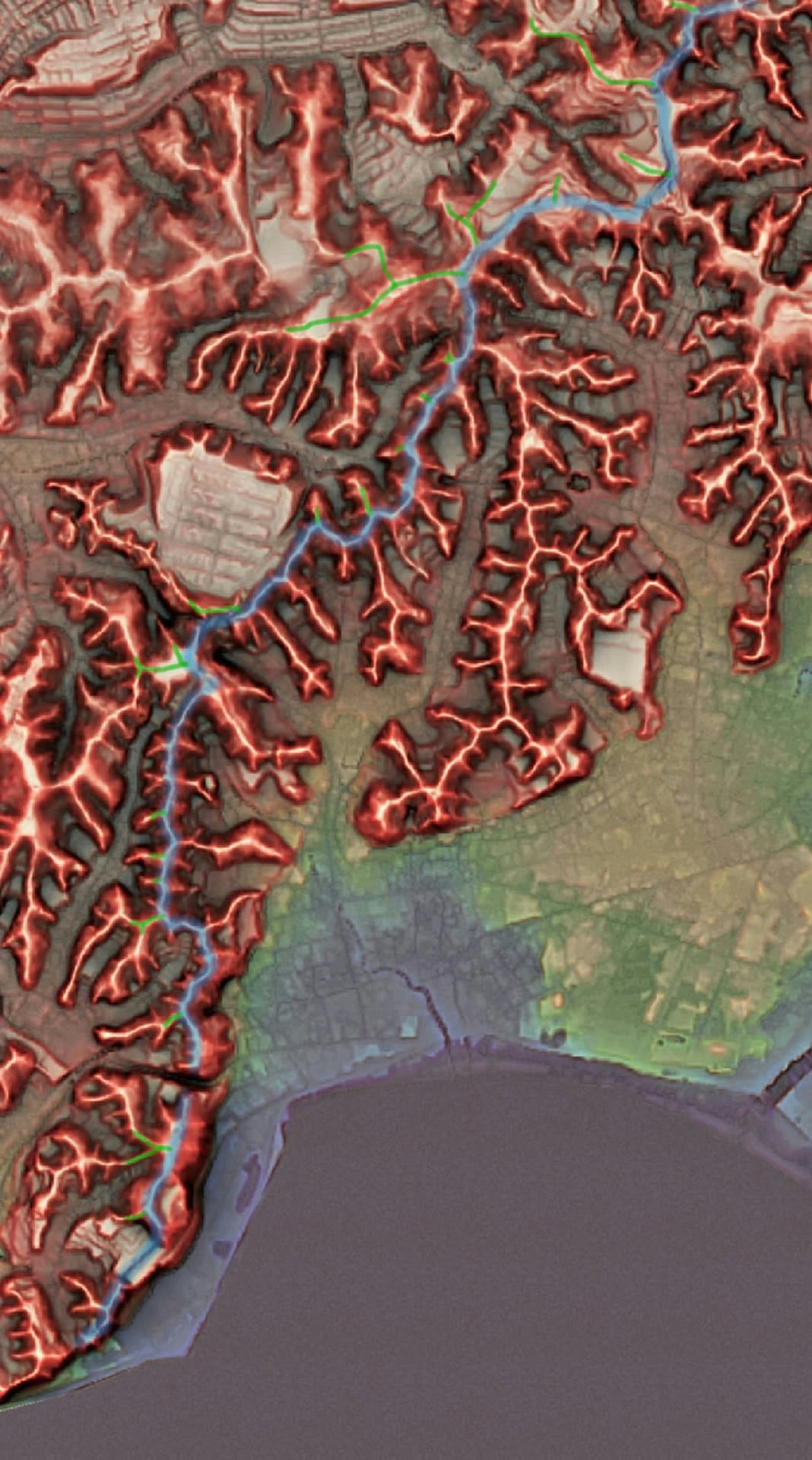

これが、城郭ではない地形(三浦方面とか?)の比較図です。

赤色立体地図とは別の「カシミール3D(スパー)」と言う有償ソフトの画像です。

同じ倍率の同じ条件で比較した3D地図です。

左は、鎌倉源氏山周囲の地図で、

右は隣の逗子市の山の状態です。

基本的には地質も同じで、山の成り立ちも同様ですから、、

その違いは、人為的に加工された地形と自然地形の違いと考えます。

この逗子でも、石切場は多数ある場所ですが、鎌倉の様な峰と谷の状態とは異質です。

鎌倉が人工的に切岸を造り外敵を退く構造を造った証拠です!

鎌倉防衛ラインの七口を結ぶ兵員移動の道を青ラインで記入しました。

当然その下は、城壁である切岸を造り、青ラインに登らせない様に工作をしてある。

青ラインの外部に在る山は、青ラインに敵が近づかせない為のバリヤー(砦)です。

防衛ライン(青ライン)の外部に在る山へ出入りする道は緑のラインで書きました。

戦う砦は青ラインの外で、緑のラインが出入り口となる。

その様な意味では、砦には積極的に戦う騎馬隊を出せる構造も有ると考えます。

実際に稲村‣極楽寺の戦闘では、鎌倉軍が騎馬隊を出して、七里ヶ浜の新田軍を腰越迄追い返した記述もあります。

青ラインは、鎌倉市内に入らせない為の、モッパラ専守の構造と考えています。

七口に近づかせない為の戦う砦に緑のラインが出入り口として作られる。

七口の封鎖があまりに強固で一般人が通行できないので、後年に緑の出入り口を使って民間人が鎌倉の出入りをした様子があり、鎌倉街道と紹介された経緯も有ります。