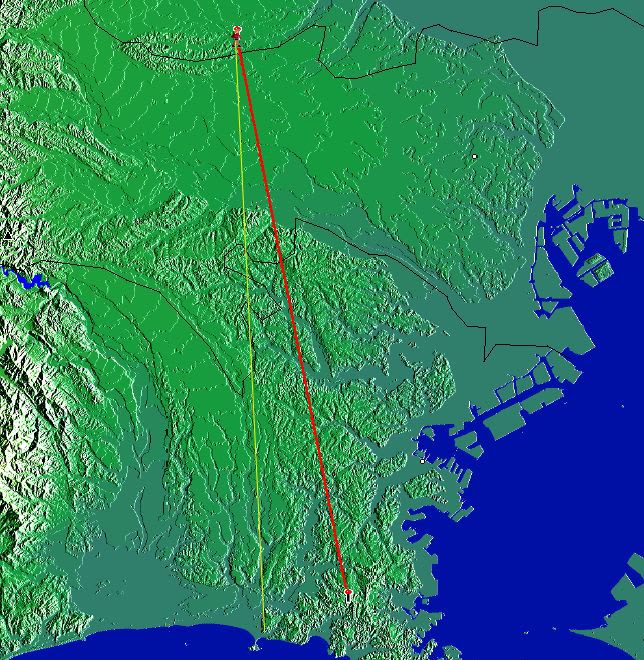

下記のホームページにアクセスしてください。 公式の相模湾潮流の図です。

下図の様な海流は他の日では見つけられない筈です。

何故なら、その日、その時間で海流は総て変化し、同一のモノは無い。

海水の動き-流況・波高表示(相模) - 海上保安庁 海洋情報部

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/KAIYO/oceanradar/currentsagami.html

潮流は、時間によりサキ潮(西向きの流れ)やカシマ潮(東向きの流れ)になります。

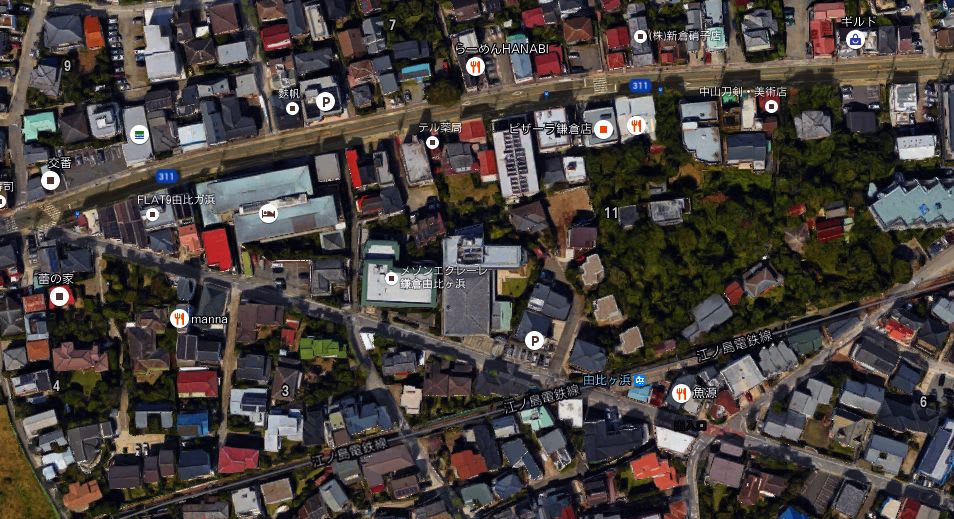

江の島でいえば、サキ潮が主流で東浜に境川の土砂が入り込まず砂浜が柔らかいが、

西浜は砂に川の土と泥が加わり硬く、車が通れます。

この砂浜の違いは、

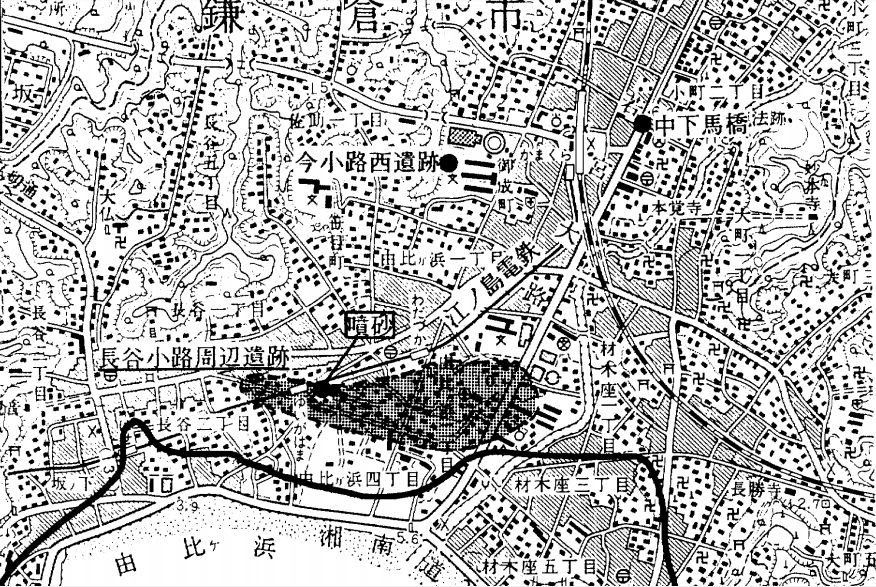

黒潮海流の流れが三浦半島から回り込み三崎、葉山、鎌倉、江の島に向かう=サキ潮が主体で強い流れです。

逆な流れのカシマ潮は有っても弱く、砂を移動させる力が無い事を示す。 潮流の強さの程度の問題が絡みます。

同様に、砂鉄もサキ潮の為に稲村ケ崎から江の島方向に砂鉄は打ち上げられるが、由比ガ浜は白い事で、カシマ潮は弱く、砂鉄を移動させる力は無いことが衛星写真に示されている。

海上保安庁の示す刻々変化する潮流のデーターと、衛星写真を根拠に言える潮流の力です。

慶応の潮流図は、特殊な潮流の図面と考えられ引用するには特殊で不適切。 更に日時も表示されて無い。

公官庁の図面を示されると 潮流は常時この様に流れていると感じるのが、一般人です。

研究者も他人の研究を引用し、仔細を知らずに 潮流は常時この様に流れていると記述しています。

しかし潮流は、刻々変化し一枚の潮流図で解説出来るほど単純なモノではない。

特殊例の潮流図から考え出された結論の間違えです。

このブログの様に権威も看板も無い素人の研究なら、ブログ内で訂正すれば済む話ですが、、

有名校の研究と NHK放映により不特定多数に拡散された情報は、常識となり、、、、

権威が湧き疑うなかれ!信じろ!っと言う力を持つ。

結論は

砂鉄の出処は、極楽寺川から流れ出ている!