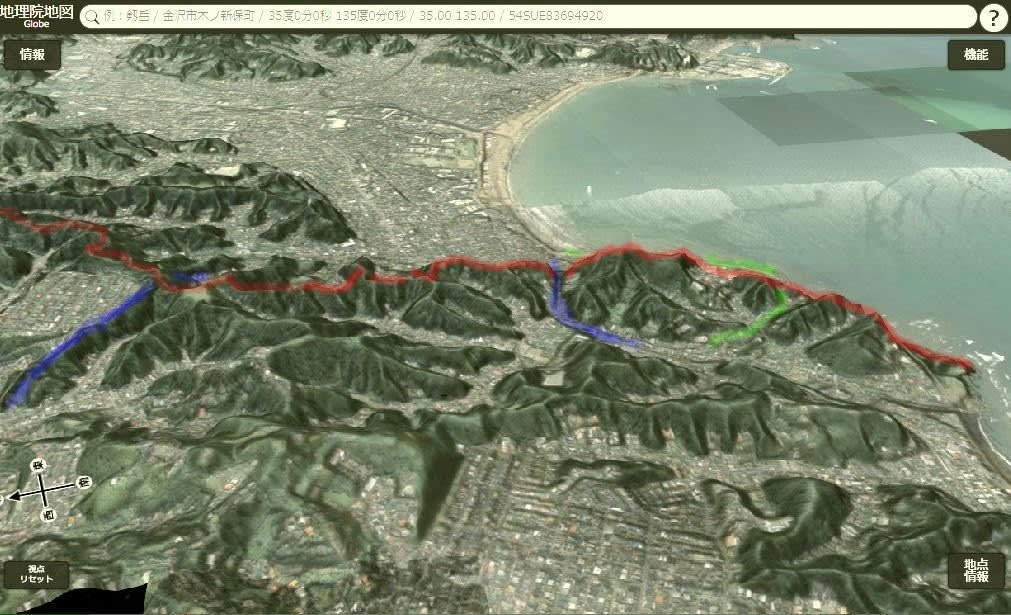

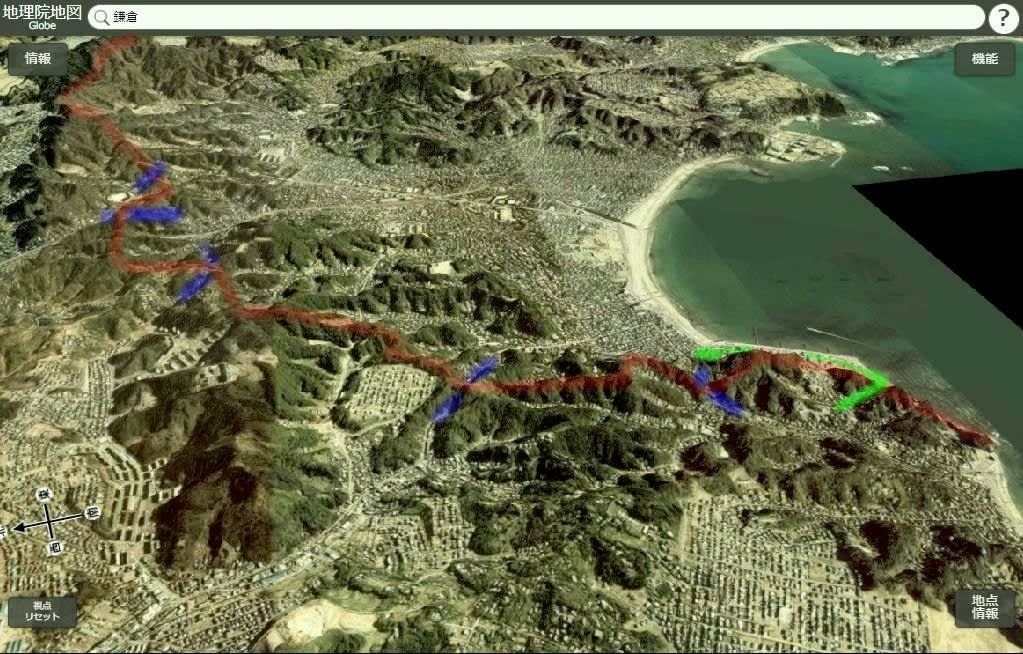

鎌倉城の考え方は、現在各地にある城跡の示す「専守防衛」の城では無く、当時最強の攻撃方法の騎馬隊が主題にあったと考えられる。

赤橋相摸守は 6万騎で出撃し、洲崎の新田軍50万7千騎に立ち向かった。結果は8倍の新田軍に敗北した。

戦法を切岸を使い専守防衛で化粧坂を守ったのは3万の兵力で、鎌倉城の切岸と雛壇状の平場は強力な守備力を示し、16倍の新田軍を撥ね退けた。

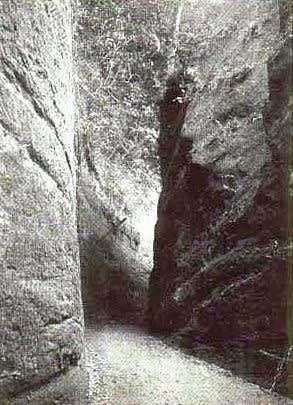

唯一の弱点は、切岸(城壁)が途切れた場所が有った。

稲村路より海に降りる街道があり、唯一土砂で封鎖をセズ、逆木等のバリケードと道の上部から攻撃と海辺なので、船より横矢を浴びせる作戦で有ったのだが、、

異常気象で海面から岩礁が浮かび上がり、船が沖に流され、横矢が街道脇の海水が引いた岩礁に届かない事であった訳です。

新田軍は、頭上や船からの矢を受けることなく、岩礁の上を由比ヶ浜へ向かう事が出来たのです。

鎌倉勢の守備内容を太平記では、

◆三万余騎にて粧坂を。

◆五万余騎、極楽寺の切通を堅めたり。

◆六万余騎にて、州崎の敵に被向

この文で注目すべきは、粧坂と極楽寺の切通の戦法は「堅めたり」とあります。

しかし、州崎に向かう赤橋相摸守は「敵に被向」と言う戦法です。

太平記には、

〉赤橋相摸守、今朝は州崎へ被向たりけるが、此陣の軍剛して、

〉一日一夜の其間に、六十五度まで切合たり。されば数万騎有つ

〉る郎従も、討れ落失る程に、僅に残る其勢三百余騎にぞ成にける。

この「六十五度まで切合たり。」は、騎馬隊で新田軍に切り込んだ状況の説明とその戦いで数万騎の兵士を失った! 赤橋相摸守の「敵に被向」した話です。

絶対優位を作れる「砦を守る戦法」では無かったのです。決して鎌倉城の構造に問題が有った訳では無く、異常気象が災いした負け戦と「梅松論」「太平記」に述べられている。

其の後 鎌倉で数回の戦いが有り、鎌倉城を守った武将が負けた話が有りますが、

鎌倉城を使った戦いではなく、小規模の武士の館で戦った。

鎌倉の武士の館は、三方を山に囲まれ、一方は土手に成っています。

その様な武士の館の砦構造は、

武家屋敷跡 2014年10月10日

に詳細を書きました。これ等も峰を守る兵士の生活を援助する拠点として鎌倉城に含まれると考えます。

巨大な鎌倉城に兵員を配置するには、、全国から兵員を集める兵員が必要となる。

その兵員を集めるに「イザ 鎌倉!」と言う先陣争いが必要とされたのだと、私は考えるのです。

鎌倉城は一士族が守れる様な小さな城では無く巨大なモンゴル帝国に極東の小国が対抗した城の話です。

但し、

文献は鎌倉幕府終焉と伴に灰となり、巨大な城遺構が残ります。

文献に頼る机上の研究者が 踏み込めない鎌倉城の話です。

更に、現実論として城遺構を調査しようとしても、巨大過ぎる城遺構です。

個人レベルでは、莫大な時間が必要です。そんな暇人は居るのでしょうか?

私? 別に暇では無いので、、 これを書くのに60年間掛けています。