◆鎌倉に城は無かった!なんてね、1 2013-01-06

鎌倉に城は無かった! なんてね、、、 そんな説が有ります。

> 鎌倉の切岸を見て、これは採石場の跡です。

御猿畑の採石場跡は、延々と続く切岸(鎌倉城の城壁)のホンの一部(約1/100)であり、それを根拠に総ての切岸を「切岸ではなく採石場跡である!」っと断じ、本まで出ているそうです。

もっとも、鎌倉城の痕跡と思われる場所を鎌倉に詳しい人に案内して貰ったそうで、、、

その程度で鎌倉全体を判った気になり、鎌倉に城は無いと断じる調査不足!

研究者として稚拙で、情報の不完全と自説に有利な情報操作を感じる。

これを似非三段論法と呼びますが、言葉の表面の理屈です。一部分の特異な真実で、全体の真実を隠した論法です。

其処までして不完全な研究に、、性急な結論を作り出す理由は??

在る物を証明するのは割と簡単で、在る場所を指摘すれば良い。しかし無いものを否定するのは困難です。

証明に困難そうな精神世界の陰陽師ですら、その活動した証明をした方が居られます。

鎌倉幕府は結界を張り、災厄からの防御を図った。

陰陽師の安倍一族に結界を張らせたのです。

その物的証拠が在る事を「呪術都市鎌倉探訪記 その13」酔石亭主さんのブログに書かれています。

物的証拠や太平記の記述で鎌倉に城が有った事は明白ですが、鎌倉城を否定するには、、、、、、

それらしい物的証拠を片端から否定する必要が有りますから、、、鎌倉の山中に在る遺構を全て根拠を持って否定しなければならない。

その様な訳で、

鎌倉城は無かったなんて、現時点では否定するに足りる研究や資料は無い。否定するには、学術的な手法では先ず資料をソロエる必要がある。

十分な資料も無い研究で、急いで結論を出さねばならない理由は何であるのか??

「鎌倉城が有る派」でも、「鎌倉城は無い派」にしろ、鎌倉城の研究はされず、遺構の調査もズサンで土地開発はやりたい放題です。

鎌倉城の資料は、文献は無くても現地の山中に実在する。

州崎から攻め込んだ力と勢いのある新田軍は何故鎌倉市内に入れなかったのか?

其れを入れさせないのが城壁です。

今でも宅地の奥に点々とその痕跡は存在する。調べれば明白です。

その程度の理解力と調べる好奇心は持って欲しいと願っています。

学識経験者に教わるよりも、自分の頭で考える事!

それが大人のお遊びと私は思います。

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、2◆ 2013-01-28

どの様に鎌倉城を認識したら良いのか?

鎌倉時代以前の戦いの様子は、、、、、

宇治川の戦い(うじがわのたたかい)は、平安時代末期の寿永3年(1184年)1月に都に立籠る源義仲と

都をで攻める源頼朝から派遣された源範頼、源義経とで戦われた合戦の様に、川を防御し、橋の床板を外して敵軍を防ぐ様子が描かれている。

早い話が、平安京に城壁が無かったという根拠です。

時代は少し過ぎ、、

平安京を簡単に追われた平氏は瀬戸内を逃げ回った。これは、地方にも城は無かった証拠です。

平家を駆逐した頼朝は 鎌倉の都が敵に攻撃され平安の都の二の舞になる事を恐れたと考えられる。

それが、鎌倉城を造る根源にある考えです。

その様な訳で、

本格的な戦いを意識した城は鎌倉が初めてである訳です。以前の城の知識や考え方の歴史を根拠に「城は無かった」と綺麗事の理屈を作っても、、、鎌倉以前に城の考えや痕跡も無いのです。在ったのは村を守る堀や柵が知られて居ますが、、

骨肉相食む自分の保身も厳しい時代で 綺麗事の理屈より面目や意地を大事にする反面、保身の為に造反(体制に逆らい謀反(むほん)を起こす)をし、力で押し切る!

三種の神器を備えた安徳天皇を攻撃し、畠山重忠ですら謀略に潰され、綺麗事では済まない時代であった。

武力最優先の時代を建前論で鎌倉城は無かったは、あまりにも思考が単純過ぎますね!

平安時代もそれ以降も敵を止めるのに、川筋を使ったが、、、、鎌倉の城壁は新田軍を止める威力を河川以上に発揮した実績のある城です。

決して、自然地形が新田軍を止めたのではなく、人工的に作られた切岸が新田軍を止めたのをお忘れなく!

その城壁である切岸を手軽に観察する事を考えましょう。

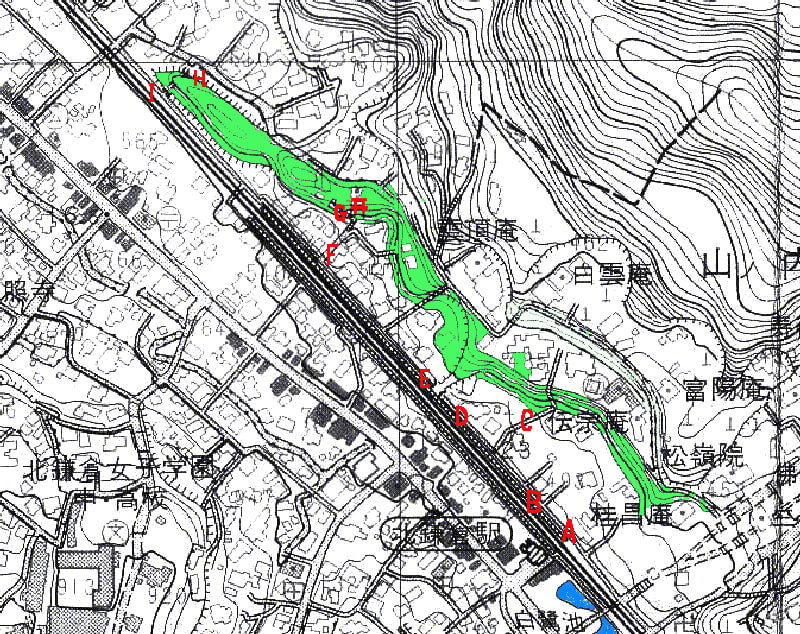

北鎌倉駅の北にある峰の麓を紹介します。取りあえずはその地図です。

緑に塗られたのは、峰です。

水色は、円覚寺の池!

A地点は、北鎌倉駅の臨時改札口です。

注:この時点では、元寇対策の築城が考慮に無い記述です。

現在残る鎌倉城は、元寇対策後の城跡と考えています。(2018/5/12)

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、3◆2013-02-02

大鎌倉城、、、

稲村ヶ崎から大仏、化粧坂、亀ヶ谷、小袋切通しまでの防衛ラインは4Kmの距離があります。

この鎌倉城の西面4Kmのラインを新田義貞は攻めたが、、、

蟻の這い出る隙間は一箇所だけ、、大鎌倉城の城壁が途切れた海岸であった。

その4Kmの峯を歩けばハイキングコースで簡単ですが、切岸を確認しながら歩くのは鎌倉市民の生活空間で観光用ではない、その峰と谷を調べるだけで、20km以上の行程を歩く必要がある。

広大な為、この鎌倉城を本気で調べた資料は鎌倉図書館にも無い。

鎌倉の山谷を散策しても、切岸で簡単に山の峰には上がれないし、峰に上がれば降りられる場所は見つからない。

沢登りという登山方法が有りますが、丹沢は余程の谷で無い限り、昇り降りの手がかり足がかりは見つけられ、困難な場所も巻いて脇から上ることが出来ます。、、、しかし鎌倉はそうは成らず、人工的な壁で強引に登れば私でも、怪我を覚悟する様な崖です。通常切岸と呼びます。

戦国時代の山城に興味のある方は多いと思いますが、、、

目前にそれを見ても、通常の山城とは規模が違い広大で城に見えない様です。

大概の城は、2kmも歩けば、虎口(表門)、クルワ、堀切、搦め手(裏門)等大体を見れます。

鎌倉城は違い、素人目には 延々切岸が数km続き、やっと次の切通しが目立つ程度です。

鎌倉の町を囲む七口の防衛ラインを結ぶと14Km(西面4Kmのラインを新田義貞は攻めた)で、戦う場所の砦遺構は、更に外側の広大な場所に在ります。

そんな防衛ラインから外に張り出した峰の砦遺構の切岸紹介です。

写真は、北鎌倉駅の臨時改札口で、大半の人は円覚寺に向かい歩き出しますが、あえてその逆コースの写真の道を歩いて頂く訳です。

上の写真はB地点です。 左は駅で右は手入れの行き届いた庭や垣根の住宅です。わたしにとっての鎌倉の散歩を楽しむ要素がイッパイ詰まった道です。

上の写真はD地点です。こんな手堀のトンネルもあります。

一見ノドカナ住宅地ですが、、、、

その裏をチョイと覗いて見ましょう!!

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、4◆ 2013-02-05

上の写真(C地点)のように、切り立った石垣と言いたいところですが、それ以前は剥き出しの岩壁。

そんな状態で左側に岩壁は続き、駅のホーム脇の手彫りのトンネルになります。

この様な崖が延々と続くのです。

上の写真は、トンネル出た処にある家です。門の脇も奥も崖が控えています。

風流な垣根ですね、、、路地を覗くと、

路地裏は崖が迫っています。

F地点です。この路地の奥も、イワクが有りそうな、、、、

階段の脇は、崖ですが、壁の中に祠が有ります。その上は、神社が有ります。

これも昔は切岸の一部。

その神社を覗いてみましょう。八雲神社です。

この様に、切岸は住宅として使うために、石垣として補強される。

しかし、誤魔化されないで欲しいのは、個々の住宅事情で作られた石垣でも、大きく見れば峰に登るのを拒否した一貫した構造の崖である事に注目してください。

表は手入れの良い住宅地ですが、、、裏は鎌倉城の城壁(砦)という この様な構造が鎌倉全域に見られます。

それは、峰の市外に向けても、市内に向けても切岸は在り、峰に登っても市内に下りる場所は、限定される構造です。

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、5◆ 2013-02-15

八雲神社の鳥居をくぐり、左手の石段を上ったところに陰陽師安倍晴明が仕組んだ石があります。

鎌倉駅を出て大船へ100m程の王堂橋を渡った道中央に石が埋まっていた。安倍晴明が厄除けに設置した「晴明石」です。

「びっこ石」とも呼ばれ、戦後道路工事で掘り起こしたので八雲神社へ移したとある。

上の写真 鳥居手前の土蔵造り(物置)の左細道に入ると庚申塔が10基程あり舟型の庚申塔は鎌倉最大最古の石造庚申塔と言われている。

上記の写真 それを越えると、道路があり、崖があります。この辺りは道路を作った為の崖でしょうが、道路の先は八雲神社の本殿

上の写真 道路を下がると本来の切岸がと思われる崖と近年掘られたと考えられるトンネルが在ります。

上の写真 トンネルを抜けると、横須賀線の脇に出ます。これも切岸。

線路際までこの様な切岸です。線路を通す為の崖ではありません。

上の写真は、小八神社です。この周囲も切岸です。

お猿畑の派手な断崖が切岸デハ無く、地味に鎌倉市民の生活の中に溶け込んでいるのです。

そんな、城構造と「大化の改新駅路」の鎌倉進入を阻止し、取り潰す理由を肌で感じて欲しいのです。

肌で感じたモノは、学者の理屈の何倍もの情報量があり簡単に切り崩せるモノではない。

これが、「武家の鎌倉」の象徴である城痕跡の実態で 調べる事も無く放置状態です。

鎌倉を囲む切岸の全体からすれば、百分の一程度の紹介です。鎌倉の風景には当たり前に在る切岸でも、

系統立てて調査をしなければ、外部から人が入れない城壁構造を解明は出来ない。

アマチュアでも、外観を観察する事でばまとめることが出来る。ただし、全体量が多いので、一部分の調査になるでしょうが、、、城壁構造だけでなく、戦う構造も有ります。

個人が住むには、この程度で痕跡は残りますが、大手の土地開発はブルトーザーで根こそぎ掘り返し地形を変え、、、それが問題なのです。

鎌倉に城は無かった! なんてね、、、

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、6◆ 2013-03-08

画面の北鎌倉脇に黄色いラインを引きました!前回紹介した切岸の範囲です。全体から見たら、こんな狭い範囲です。

鎌倉城は城の原点でですが、巨大な鎌倉城を、誰が作ったのか?

命令したのは鎌倉幕府でも、実際に働いたのは、地方の武士であったと想像できます。

当然 技術は地方に持ち帰り、次の戦国時代に雨後の筍状態で各地に山城が出来上がる。

七口より外部に張り出した峰は砦となり、化粧坂、葛原が岡より続く台峰で2Kmあり、天神山の脇まで迫ります。

その峰の中程から水堰橋に降りる路は、鎌倉城大手門の中の道に相当する。化粧坂に対応する鎌倉の出口と考えられる。

台峰の規模でも、戦国時代の山城と比較して大きい部類です。その様な峰が外部に向け何本も張り出すのが、鎌倉城です。

私「ぼ輔」が鎌倉城を理解するには数十年を要しました。

日本一大きな城を常識的に並べると、

江戸城、名古屋城、大阪城、姫路城、岡山城、熊本城の順位でしょうが、、、

鎌倉の切通しを結んだ距離は14km 面積14.平方km(紫色のライン内)

江戸城の外堀の距離は15.8Km 面積17平方kmで、縄張りは、築地市場、浅草、秋葉原、水道橋、市ヶ谷、四谷、赤坂、虎ノ門、築地市場を繋ぐ範囲です。微妙に江戸城が大きいと思われるでしょうが、、

鎌倉城は七口の切通しを結んだ縄張りで本丸に相当する場所です。その外側に寄せる敵を迎え撃つ砦構造が有るのです。(紫色の外で赤いライン内)

そんな広範囲な場所を、地形から構造まで調べるのは個人的には限界があるし、組織だって調べるのも莫大な期間が掛かる筈です。

結論は、城の遺構は在るが、広大過ぎて専門家でも調べて無いでしょ? っと言う話です。

鎌倉城という言葉があり、、、

新田義貞の攻撃に耐えた実績があり(唯一入り込めたのは、城を作れない海際でした)

今でも城の遺構が土地開発にも関わらず、残っています。

しかし、広大な為に城としての調査がされていない現状が在る。

鎌倉城は「有ったか?」「無かったか?」を論じる以前に議論に値する資料を論者が持って無い!

資料が無いのに論じたら、

ソリャ~~ 「推測と思惑の非科学的な世界です。」

最大の矛盾は、とても広大な鎌倉城ですが、詳細に調べたら、土地開発が出来ないでしょ? でも、武家の鎌倉を標榜して、鎌倉城遺構を無視するのは、世界遺産の取組む姿勢として問題が???

都合が悪いから、鎌倉城は無い事にしよう!! と言うのは商魂に文化が負けた状態です。

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、7◆ 2013-03-19

上の写真は小坪の国道134号下の交差点です。

「三方を山に囲まれた天然の要塞!」っと通常言われるが実態は、

七口を結ぶ14kmの切岸を人工的に作り防御壁にした訳で、、、天然の要塞では無かった。

小坪の海辺からお猿畑、報国寺迄続く切岸を確認した文献も存在する。

開発で分断されても延々と続く切岸を確認ができ、それが今回紹介する写真です。

それでも七口ラインの3割程度の距離です。

上の写真は、小坪より名越の切通しに行く道で左側は鎌倉の切岸

それは、研究家の想像を上回る巨大な土木工事であった訳です。

想像を越えた問題は思考もできず、問題意識すら起きないのは当然です。

マサカの巨大な土木工事の例は、

●飛鳥奈良時代に作られたと考えられる朝比奈切通しは、道幅7.5m。

●朝比奈坂道を鎌倉時代に幅4mの道路改修したのが、今見られる朝比奈の道です。

●朝比奈坂道を狭めた理由は、進入した敵を攻撃する砦としての構造を作った。

●新田義貞の鎌倉攻めに対抗して各切通し封鎖の為、数日で作り上げたバリケード。

●海蔵寺裏の大堀切(海蔵寺側から見るとその巨大さを実感できる)と言われる武蔵大路の封鎖。

これは、誰でも見れる土木工事のホンの一例です。

目先の巨大さに 見ても人工的な遺構と気付かず、無関心で通過するのが観光の方達です。

何が凄いのか? 掘り下げなければ、面白く遊べないでしょ?

この様な巨大な土木工事の痕跡を貴方自身の目で確認し、裏で何が動いたのか??

その興味の問題です。

ガイドの公式見解を説明されても底が浅い話で真実は別物です。

自分が考えなければ、常識の嘘に飲み込まれるだけです。

先ずは、自分でこれらの遺構を作る事と考えてみて下さい。

人を集めてやるとして、何人必要ですか?

工事をする道具は?

土砂の運搬は?

何処に土砂を捨てるか?

日程は?

「鎌倉は三方山に囲まれた天然の要塞!」等と解説されています。

自然の要害ではなく人工的に切岸を作ったのです。

自然の山なら手がかり足がかりが幾らも有り、簡単に登れます。

この遺構は意識して人が登れない様に仕組んでありますから、登れば生死が掛かる行為で有る事を自覚してください。

現実の遺構から 過去に何があったのか?

ノン・フェクションですから、勝手に筋書きは変えられません!

真実は暴けなくても、、真実に近い推測は出来る。

巨大過ぎて誰も想像しない遺構を鎌倉武士が作った城と認めれば、鎌倉幕府の土木工事の力量を推測できる。

その土木工事の力量なら、当然やるでしょう! と言うのと

そんな巨大土木工事は誰もやらない! では正反対で机上の理屈では判らない話。

現代の工作機械でなく、これらの巨大土木工事を人力でやった凄さです、、、それが鎌倉城を理解する基に必要なのです。

◆鎌倉に城は無かった!なんてね、8◆ 2013-08-17

鎌倉の城は日本的な山城の最初の城で有ったと考えられるのですが、、、

その造城技術が、以降の時代に城を作る基に成ったと私は考えます。

その様な意味で、日本の城の原点となる遺構で有り、どの考えにも無い独創的な構造をしています。

幕府の資力を防衛の為に注ぎ込んだ城であり、以後の城は大半が1km四方の城となります。通常の城の概念とは違う巨大な規模です。

城を多く見ればなお更に鎌倉は巨大過ぎて城には見えない。

そして、誰も調べようとしない。

其処までは良いとして、、、、

「武家の鎌倉」世界遺産登録に失敗して、、、

市民組織「鎌倉世界遺産登録推進協議会」鎌倉世界遺産登録推進協議会等の内部から、、、、鎌倉城は、無かった!

更に年は過ぎ、山城から石垣を備えた城に変って行くわけです。

鎌倉城は調べる事の無いまま宅地化が進みますが、それでも遺構は残っています。

「木を見て森を見ず」の現状で、鎌倉城の巨大さと文献の無さの為に全体の遺構をマトメタ情報を持つ人物や著作物は無い。

あなたが部分的にでも詳しくレポートをしたならば、貴方はその場所を知るスペシャリストでしょうし、それ程研究されていない分野だと言えます。

ネットを見れば、如何に資料が無いか判ると思います。

しかし、「武士の都鎌倉」を世界文化遺産にしよう!と言う話が官民の間で持ち上がった。

そんな鎌倉城の遺構など調べもせず、、建築物も片手で数えるほどですが、、

何処に「世界文化遺産」としてアピールするものがあるのか?

武士の心? 武術? そんなのは、戦国時代や江戸時代の産物でしょうね、、、

「武士の都鎌倉」の残した物は、鎌倉大仏と鎌倉城の遺構だけ!

例外として唯一円覚寺の舎利殿が当時モノと言われています。

更に、荏柄天神社 が当時モノと言う方が居られますが、、セイゼイ柱が当時の物を使っているかも、、、外見は全くの別物に成っています。

写真は、小坪、名越の切通、報国寺、に連なる切岸(報国寺近く)